【TFAI X 臺灣電影】國族、性別與導演意識:重談 90 年代臺灣電影《異域》

編按:2022 年,臺灣導演朱延平獲得台北電影節卓越貢獻獎。國家電影及視聽文化中心(TFAI)也在本(7)月以 35mm 規格,重映朱延平在 90 年代執導,以泰緬孤軍為題的生涯代表作品《異域》。在本篇文章,作者韋晢以《異域》獨立進行評述,點明本片在鬆動國族認同、陽剛氣質的挑戰,也檢討電影在商業元素下,對於表現電影主題的未盡之處。在正反意見並陳中,也邀請讀者重新觀看作品,尋找討論的更多角度。請見以下評論。

※※

有關「反戰電影」(anti-war film)最常被引用的名人佳句,大概是出自法國導演楚浮的斷言:「這世上不存在反戰電影。」(There’s no such thing as an anti-war film.)電影作為能直接以影像的力道衝擊人心的藝術媒介,從發明之初至今,即不斷回應著人類歷史上的戰爭,以鏡頭描繪人性的殘酷。然而,仰賴衝突的敘事模式,也使得主流電影必須將歷史素材簡化為黑白分明的二元價值對立,或者有意或無意地以影像刺激觀眾的腎上腺素;另一方面,舒舒服服坐在電影院裡的觀眾終究與銀幕上的故事——當然,更與故事所取材的真實歷史事件——存在著物理上的距離和心理上的抽離,而難以完全同理電影所示圖呈現的苦難。

也因此,比起反戰電影對上政治宣傳電影的劃分,戰爭題材的影視作品往往陷入超出創作者掌控的重新詮釋中,而可以在一百種觀眾眼裡,落在光譜的一百個位置上。舉例而言,史丹利庫柏力克的反戰電影經典《金甲部隊》(Full Metal Jacket,1987)曾被導演塞繆爾富勒(Samuel Fuller)批評為「又一部軍隊招募電影」;而呈現戰爭如何掏空人心的《現代啟示錄》(Apocalypse Now,1979)裡,直升機在華格納的〈女武神的飛行〉中炸毀越南村落一幕,在《鍋蓋頭》(Jarhead,2005)中成了美國大兵的軍中娛樂,則是另一個貼切的諷刺。

本文希望由反戰電影的類型切入,討論朱延平導演的代表作《異域》(1990)。這部改編自柏楊同名小說的電影,是朱延平自認最滿意的作品,也曾多次在訪談中提及他為了自己的心血,先是與當時左右電影產業的黑道討價還價,而後又不顧新聞局電檢處要求、堅持一刀不剪上映的決心。促使朱延平脫離原本拍攝賣座喜劇的舒適圈而衝撞體制的,比起反戰與否,或許更是希望還給泰北孤軍一份公道(這在 20 年後的精神續集、金馬企劃《10+10》的〈無國籍公民〉裡,直白地寫上「歷史不能遺忘,身份要確認」的片頭可見一斑)。

不過,正如上述對戰爭題材電影的討論,比起推想創作者的意圖,以貼上反戰或軍國主義的標籤,電影最終所呈現的多重、模糊、甚至矛盾的樣貌,更值得我們進行分析。而《異域》作為解嚴初期挑戰創作空間、卻外於臺灣新電影系譜的賣座鉅片,在這個對更純粹的類型與商業電影的呼聲層出不窮的時刻,值得我們以更加批判性的眼光、更多討論的篇幅重新檢視其欲傳達的訊息,以及其中的商業手法,和兩者之間的關係。

不想當「中國人」 也不想當「男人」

《異域》一開場,即可以看見朱延平亟欲模仿/致敬《現代啟示錄》經典開頭的企圖,在王傑所演唱的〈我們沒有家〉中,森林裡的一座座茅草屋被炸毀,接著溶接到在曼谷的房間內等待回臺的鄧克保(庹宗華飾演),縱使沒有直升機大隊盤旋而過,卻也有自顧自旋轉的吊扇映照出主角空洞的眼神(直升機畫面恐怕得等到續集《異域2:孤軍》(1993)的結尾才能如願以償)。鄧克保的旁白,則直白地述說到「五年前,我們在最困苦無助的時候,被國家拋棄了。」以及「回臺灣,和到世界上任何一個地方,又有什麼兩樣呢?也許,現在能夠去的,就是曾經我們急著想要離開的地方。」以此預示結局裡主角選擇留下的決定。

正如朱延平在〈無國籍公民〉中依然展現的關懷,《異域》對於國家的冷漠以對提出了力道十足的批判,並以柯俊雄飾演的李國輝團長與谷峰飾演的李彌將軍的對比作為代表。《異域》的劇情可以大致分為前後兩半,以戰勝緬甸國防軍、李彌將軍回營為界,前半段敘述戰敗後的逃亡與在緬甸的落地生根,後半段則是孤軍逐漸發現儘管自己打了勝仗,卻淪為早已無心反攻的國民政府的一粒棋子,在三不管地帶中獨自面對無止盡的戰事。電影後段,李國輝帶著鄧克保一家人,受李彌邀請前往曼谷,原先以為是要招開軍事會議,而後才發現軍官們過著自己在深山中難以想像的生活,派對上有喝不完的香檳,回到軍營卻連消炎片也沒有。也因此,當李國輝放過為了幫傷兵止痛而販賣軍火以換取鴉片的小劉時,鄧克保對著那面得來不易的中華民國國旗眉頭一皺,暗示著兩人在最後是因著身為軍人而必須服從的天職、因著身為中國人的認同,咬著牙為自己的民族——而不一定是國家或政府——再戰一回。

如果朱延平與編劇葉雲樵就此打住,那麼《異域》將只是又一部將歷史錯誤歸咎於特定少數人,以成全民族情懷的愛國電影。然而,若我們比較電影與柏楊的原著小說,則可以發覺創作者如何透過關鍵的更動,來傳遞他們有別於原始文本的歷史觀點。由劉德華所飾演的軍官小杜作為電影新增的重要角色,原是鄧克保的好友、教師小紅(王靜瑩飾演)的愛人,卻在電影前半段的逃難過程中喪母,因而離開軍隊、加入馬幫,成了為自己而非為國家而活的浪人。馬幫在原著小說被描繪為一群捐給孤軍「醫藥、子彈、馬匹」,甚至加入部隊的華僑,「是孤軍所以能成長擴大的主要血輪。」然而,電影中改名為華中興、綁著頭帶、留著鬍子的馬幫幫主,卻先是搶先孤軍一步截擊運送鴉片的中國部隊,甚至對李國輝高喊,「我們都是中國人⋯⋯歡迎你們加入復興部隊!」的邀請嗤之以鼻,載著物資揚長而去。

電影後段,華中興不僅僅作為一個拒絕主流意識形態的異例,還反過來挑戰、動搖了鄧克保的國族認同。在一場李國輝、鄧克保、華中興的會面上,華中興批評孤軍選擇留守邊疆、等待反攻良機的的不切實際,說道:「中國就是有太多你這種死要面子的人,才會變成今天這個地步!」而面對鄧克保反問他到底是不是中國人,華中興只是轉身、背向國民黨黨旗、步出房間,緩緩地以「我娘死以後,你們就是我唯一的家人」,迴避質問。可見,儘管在隔天的戰事中,華中興率領著馬幫前來營救,最後犧牲了自己,但使他願意拿著手榴彈衝入敵營的,比起身為甘願為中國而死的民族情操,更是在對國族徹底灰心後,為身邊重要的人們而死的一片真情。

這或許也是為什麼,接連失去兒子、友人的鄧克保,在機場因為飛機優先載送軍官而要求士兵等候時,他不但挑戰上級命令,還決定帶著妻女留下,「從現在開始,我們要過自己的生活。」原著中的鄧克保,卻是始終無法諒解撤退的決定,而在所搭乘的飛機因超載而失事後,因為深受機師的盡責所打動,而打算回到深山,「像孤軍一樣的從覆滅的邊緣茁壯起來,成為一支勁旅,克復昆明,克復北平,迎接在台灣的同胞重返家園。」小說裡的主人翁,不願過在臺灣的中國人(或者在臺灣的臺灣人)的生活,而只甘願做中國的中國人;然而,電影裡的主角,卻終於決定為自己而活,既不做中國人,也不做臺灣人、泰國人、緬甸人。

另一個有趣的對照,是在軍隊中不只要做「中國人」,還要做「男人」。鄧克保在片中多次教導他兒子要在自己上戰場時保護媽媽和妹妹,因為這是他身為一個男人的責任。然而,緊接著在質問華中興後的隔日、準備上戰場前,兒子鄧安國(陳維欣飾演)卻哭著追上爸爸,問道:「我可不可以不要做男人?」,並哀求父親留下。最終,電影賜予了鄧安國與原著小說相同的結局,使他在爬上樹梢等待爸爸回來時,遭到炸彈攻擊而摔下樹枝跌死,然而前一場關鍵的道別戲,卻增加了父親為兒子賦予重任的諷刺程度,儘管其與安國的死因沒有直接關係,如此安排仍隱微地批判了「有毒的男子氣慨」在戰爭時期所帶來的壓迫。當鄧克保在片尾選擇離開飛機、回去安國的葬身之處時,朱延平也選擇回溯那段兒子不願做男人的真情哭訴,彷彿不願再做中國人的鄧克保,甚至也諒解了不夠陽剛的兒子,而不只放下對國族身份,也放下對性別框架的堅持。

濫俗商業技法 掩蓋政治命題

《異域》不同於多數反戰電影透過拍攝戰爭的殘酷來宣揚和平,反倒走出了原著的悲壯情懷,而不僅僅挑戰了國家,還挑戰了當權者賴以賦予戰爭正當性的歷史論述——以民族為主體的歷史論述(注1)。然而,分析作品欲呈現的意識形態,不代表我們可以忽視電影的形式風格。正如過往對於戰爭電影的討論,表面上外於內容的影像技法,也將影響著觀者對於作品主旨的認知。而《異域》裡反覆動員親情和死亡以煽動觀眾情緒的商業技巧,某種程度上掩蓋、甚至背叛了原先激進的政治立場。

儘管《異域》已是多數評論家認為朱延平(也是導演自認)最成熟的一次表現,然而其以濫俗的商業元素為尊的創作思維,仍然在廉價的敘事中一覽無遺。《異域》的架構編排其實很簡單,即是以頭、中、尾三場重大戰事為主要轉折點,中間則以眾多角色在部隊的日常作為鋪墊,因此在部隊裡所種下的因,幾乎必定會在戰場上以果進行反饋。而綜觀全片,即可發現這些因和果有多麽單一而容易預料:小杜與母親的情感與母親的死亡、老鄭(郎雄飾演)贈送寶劍給義子阿威(曾國杉飾演)後阿威遭炸死、老董妻子懷孕後老董戰死、克保與妻子爭執後差點戰死、伙伕頭(顧寶明飾演)首次受小紅認可後即戰死、華中興表露真情後隔天犧牲性命⋯⋯只要哪個角色行前被家人或愛人說了句「要平安回來!」,在朱延平的鏡頭與葉雲樵的筆下,他隔天不是喪命就是殘廢。如此狗血的敘事,使得死亡要能夠有價值,必須建立在身為人父、人夫或人子的前提下,當士兵總是死在親情的羈絆下,就算不做了「中國人」,也終究無法為自己而活。

另一方面,本片雖有誠意滿滿的戰爭場面,其拙劣的影像思維卻難以與故事主旨契合。在戰爭電影裡,戰場上的拍與不拍都是創作者展現立場的重要決定,好的反戰電影可能會透過同時呈現戰爭雙方的損失來傳遞「戰場上沒有贏家」的訊息,或者透過展現自身陣營無差別的暴行與憎恨,以說明戰爭對人性的摧殘(注2)。然而,作為從泰北孤軍的觀點出發的《異域》,卻毫無節制地將攝影機擺放在戰場上的任何位置,多數時候是為了完成正反打的來回切換:先是由正面拍攝我方軍隊進攻、接著切換到敵軍的正面全景鏡頭呈現他們發射砲彈、再切回我方陣營的重要角色在烈火中慘死的畫面。如果戰敗,則進入一段慢動作的音樂蒙太奇,穿插士兵們的回憶與逃亡;如果戰勝,則同樣配上悲壯的主題曲,讓軍人們喊「殺」衝鋒。比起原著小說裡細膩描繪戰場上的寫實元素,《異域》的影像選擇使得戰事淪為倉皇撤退或無腦進攻的二元思維,以在催到最大聲的主題曲下將戲劇張力推向最高點(〈亞細亞的孤兒〉一曲的選用,也透過「孤」的形象與臺灣人的經驗連結),而無法進一步探討戰爭與人性的灰色地帶,以擴充本片在政治意涵上的討論。

在異域上映那年,焦雄屏曾在《影響》雜誌一篇評論五部競逐奧斯卡獎外語片臺灣代表電影的文章中,批評《異域》如何將泰北孤軍的歷史悲劇,冠上了英雄主義色彩,成為「一部以戰爭場面為主,點綴兒女情感、家庭通俗劇,和民族主義的作品。」(注3)如此的總結,就直觀上的觀影感受來說頗為貼切,然而該文卻將劉德華的遊俠形象、庹宗華的角色弧線一概簡化為形塑民族英雄、美化戰爭的政治宣傳,而忽視了角色在商業化的形象塑造之外,所做出的激進選擇。本文的目的,即是避免落入了如此先入為主地將戰爭題材電影二分的觀點,而重新看見《異域》儘管煽情狗血,卻依然存在著政治批判的未竟之業。

當然,我們無法推斷這是否符合創作者的本意,然而透過上述分析,我們能夠指出《異域》作為一部帶有激進政治意識的作品,如何與其在商業考量下的影像思維產生衝突,而落入難以定性的尷尬局面。這樣的問題,甚至延續到了加入吳念真編劇的續集《異域2:孤軍》中,該作幾乎放棄了《異域》最後所開展出的國族認同辯證,而重新複製首集奠基於親情的角色弧線,並且再次找來香港明星(這次是梁朝偉),扮演那位甘願拋棄軍隊與女人(這次依然是小紅)、拋棄身份認同、為自己而活的異例。

因為內容和形式的不契合,使得《異域》在反戰與鼓吹戰爭、挑戰民族劃分與激起國族情懷間游移不定。商業電影在影像技巧與意識形態上的限制已是老掉牙的命題,本文並非要以《異域》為例來呈現戲劇公式與激進訴求必定無法相容,而是要以這部戰爭題材的商業電影為例,呈現在此一類型中,如此的衝突如何進一步帶來倫理上的矛盾。這也不會是戰爭類型獨有的問題,愛情電影可以為了營造浪漫氣氛,而放棄了挑戰父權社會常規的可能、喜劇電影也可能為了皆大歡喜的結局,而對難以平復的裂痕擦脂抹粉。然而,比起承認這是一個商業電影無法克服的落差,我更願意相信正是如此的衝突與限制,才值得偉大的電影創作者不斷挑戰——不只是挑戰影像的極限,也透過影像挑戰觀眾。■

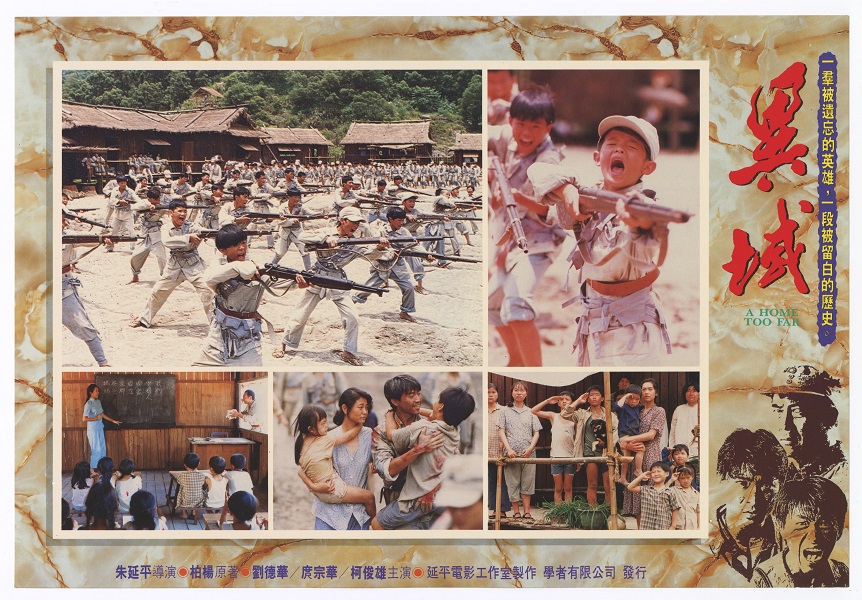

.封面照片:《異域》劇照,版權所有:學者股份有限公司;僅作報導與評論用途