【TFAI X 臺灣電影】編織電影的人:陳潔瑤 Laha Mebow 導演專題回顧

編按:2023 年,國家電影及視聽文化中心(TFAI)為甫於去(2022)年獲得金馬獎最佳導演獎肯定的陳潔瑤 Laha Mebow,以「編織電影的人」為題舉辦回顧影展,選映其被稱為「泰雅三部曲」的三部劇情長片與多部紀錄電影。本期《放映週報》刊載學者 Skaya Siku 評論文字一篇,綜覽本次專題放映的多部作品,可為帶領讀者走入陳潔瑤 Laha Mebow 電影世界的一道門。請見本篇專文介紹。

※※

2022 年 11 月,陳潔瑤 Laha Mebow 以執導的第三部劇情長片《哈勇家》(GAGA)榮獲金馬獎最佳導演獎時,發表一段令人印象深刻的感言:「我是一位泰雅族的導演,在我們以前的文化裡,成年的女性應該要會織布,可是我不會織布。很幸運的是在這個當代可以用電影來講我的故事,我就用電影代替編織。所以我想跟不管是泰雅族還是原住民的孩子說:在這個當代,你們會有很多的機會,可以用現代的方式去延續我們的精神、我們的價值」。

導演以織布比喻電影,的確是非常巧妙。因為從織者的角度而言,織布是一項身心靈全面的考驗,也是一條延續傳統及連結當代的身體實踐之路。而電影創作亦然,是一位導演對內自我發掘、對外探索感知的奇幻旅程。每一部影片的生成,就像是完整每一條手工織布一般,導演會經歷許多他人或許看得見,或許看不見的心路歷程;然而不論是前進、後退、抑或是挫折、突破,隨著時間的堆疊必將豐厚創作內涵,形成獨具個人風格的當代織語。

曾有外國影評人盛讚《哈勇家》「像是楊德昌遇上李安」,然而在一場講座分享中,Laha 卻娓娓說道,影響她最深的導演是前南斯拉夫導演──庫斯杜力卡,以及他所拍攝的《流浪者之歌》(Time of the Gypsies,1988)。特別是當她在構思第一部劇情長片《不一樣的月光》(Finding Sayun,2010)時,如何像庫斯杜力卡一般以詼諧的節奏乘載生命的感傷,是她構思首部泰雅映像的雛形。

身為臺灣第一位、也是目前唯一一位原住民族劇情片女導演,Laha 在過去的 12 年裡,執導了三部劇情長片及四部紀錄片(注1)。在這篇文章裡若真的需要某種回顧型的歸納,我可能會說:「陳潔瑤 Laha Mebow 的電影風格跟她的人很像,常常令人出其不意,乍看之下好似雲淡風輕,再回頭卻令人印象深刻。她以鏡頭為眼,劇本為心,演員和劇組團隊則幻化成手與腳。透過一部部光影編織,在片格轉動之間,她逐步顯影了自身對當代泰雅社會發展現況的細膩觀察,以及對母體文化內涵的反覆詰問」。

Laha 所執導的第一部劇情長片《不一樣的月光》是在都市成長的她,對祖母與父親的原鄉宜蘭縣南澳鄉金岳部落人文歷史的探索。片頭及片尾的字卡摘錄並回應該片資助者、已故台新金控前總經理林克孝遺作《找路─月光.沙韻.Klesan》(2009)的一段話。可見導演與作家都在一趟看似追尋沙韻歷史真偽的道路上,跳開主流政令宣傳的敘事,從不同的角度關注了 Klesan(泰雅族南澳群)族人的歷史記憶與當代存續。

多年前第一次看《不一樣的月光》時,全片最令我驚喜的段落是劇組企劃小茹用 DV 跟著尤幹和阿公回舊部落的片段,過程中的人事及景物所營造的真實情感好似紀錄片。後來有機會詢問 Laha,才知道當時礙於拍攝經費有限,那段回舊部落的攝影是由她親自擔任,難怪鏡頭中呈現出與其它片段不一樣的情感。不只是尤幹和阿公回到舊部落的真情流露,也包括 Laha 回到自己家族祖居地 Ryohen(流興)部落的熱切眼光。

《我在這裡看見你》(The dazzling black beneath the blue sky,2012),全片由 Laha 拍攝、訪談、口白及剪輯,當年她受臺灣太平洋研究學會之邀,跟拍一群臺灣原住民族藝術家前往法屬新喀里多尼亞群島位於首都努美亞棲包屋文化中心的駐村過程。然而這部影片真正的旅程卻是從臺灣藝術家結束駐村後,Laha 自行在語言不通、沒有預期方向的探索下,隨機展開更近距離接觸都會區周遭離散的卡納克族人。

如同她在影片中的口白:「生命是一連串的巧合與意外」,旅途中遇見了一對卡納克族與法國科西嘉島人通婚的藝術家庭、三位在安養院學畫的耍酷青少年,以及再次巧遇臺灣藝術家駐村期間總是沉默寡言的卡納克協作人員 Bob。無獨有偶的是 Bob 在紀錄片中躲藏 Laha 鏡頭的模樣,像極了《不一樣的月光》片中尤幹與小茹的互動,彼此都是從陌生到了解。於是,片名《我在這裡看見你》彷彿默默地與英語片名「藍天下那耀眼的黑色」對話。值得一提的是飾演小茹的方志友不論在身高與外貌上都有些神似 Laha 年輕的模樣,雖然我的這項觀察並沒有被導演證實。

《只要我長大》(Lokah Laqi,2012)是 Laha 的第二部劇情長片,不同於前述兩部影片是經由外地人的眼光觀看族人與部落,多少帶有跨文化相遇初期似懂非懂的距離。隨著時間及田調的累積,Laha 在本片嘗試從三位部落兒童的成長經驗切入,訴說當代泰雅族人生活中的勤懇與無奈。導演所描繪的單親家庭、隔代教養、酗酒家暴、輟學誤入歧途,以及經濟拮据等困境都有各自形成的脈絡。而這些處境也可能存在於非原住民族的偏鄉。她透過拉娃老師設立課輔班、部落兒童到臺北動物園看見山羌的文化差異,以及族人日常食、衣、住、行的變遷與存續,翻轉社會大眾對原住民族生命樣貌的刻板印象。而族語片名「孩子加油」,如祝福般激勵著當代的泰雅族及原住民族孩子們──「人生嘛,你怎麼知道後面不會有什麼好事發生」。

《漂流遇見你》(Ça fait si longtemps,2017)可以算是《我在這裡看見你》的續曲,或許正因為如此,外語片名才以法語的「好久不見」來說明這五年來,Laha與卡納克族人相遇的緣分。本片她保持一貫清新的手法與充滿音樂性的語調,透過一趟臺灣與新喀里多尼亞原住民音樂人的交流之旅,呈現她對南太平洋原住民族共通命運的關懷。特別是透過當地卡納克族人生活樣貌的呈現,映照出臺灣原住民族相同的處境與議題。其中包括:生態破壞、語言流失、貧富差距、資本主義與觀光產業的入侵、族人對振興傳統的期待,乃至人與自然共生的和諧關係等等。片中穿插許多當地普及的雷鬼音樂與傳統器樂,歌詞談的是對人與人重啟良善互動的期待,以及人與土地、海洋之間密不可分的關係,同時也批判前殖民主義霸權的遺緒。

Laha 在這部影片中,坦白了自己真實的拍片處境。由於長年在外成長,部落經驗缺乏,因此正當感覺自己「拍到部落經驗用盡」之際,在新喀里多尼亞重新找到反思族群議題的靈光。卡納克音樂人 Jean-Paul Vama 帶領著臺灣團隊,每拜訪一個部落,就贈送一塊布匹的傳統儀式,向拜訪族人表達知會與感謝,展現卡納克族人對不同族人與部落領域,相互尊重的傳統規範。這部紀錄片的存在之於導演及三位音樂人像是一場心靈之旅,如同法國俗語「Partir pour mieux revenir(離開是為了更好的回來)」。

《32公里~六十年》(32 KM, 60 Years,2018)在活化國家典藏影像檔案的《時光臺灣》系列短片脈絡下生成,Laha 因而終於有機會梳理自 2008 年近 10 年之間,她與 Ryohen(流興)部落耆老及後裔不間斷地回到老部落尋根的歷程。影片一開頭是一段 Wilang 阿公生病住院,在病床上仍舊不停地向前攀爬的背影。不論在電影《不一樣的月光》中,或是在紀錄片《32公里~六十年》裡,1935 年出生的 Wilang 阿公,都以自身的存在與實踐見證了泰雅族 gaga 的韌性與精神。他經歷了日治時期的皇民化教育,在國民政府時期參與了八二三炮戰,並於退役後才發現族人已被集體遷村至山下的金岳村。紀錄片中,Wilang 阿公以一句,「不能想(回家),那個我們家裡都變成林務局的嘛」,道盡了原住民族集體命運的坎坷與無奈。即使如此,在金岳部落的時光裡,他持續狩獵、種小米、做藤編、教國小學童文化知識,並帶領年輕族人多次重返海拔一千多公尺、路途顛頗危險的舊部落。Laha 透過歷史檔案與當代紀錄片交錯剪輯的方式,表達自身對 Ryohen 部落耆老集體記憶與生命經驗的緬懷。

《泰雅巴萊》(A Tayal,2021)紀錄一位宜蘭縣大同鄉南山部落成長的泰雅族男孩 Yukan 張祖鈞從小學到高職的成長歷程。Laha 在因緣際會下,注意到這位擁有老靈魂的孩子。他非常樂於沉浸在泰雅族傳統知識的實踐與學習,不僅會打獵、吹口簧琴、做藤編、練習樂舞及說族語。Yukan 的小學畢業宣言還是,「我要學會一個人打獵,還要刺上紋面,還要學會耕種、照顧家裡、家人」。然而他對傳承民族知識的嚮往卻因為家長擔心往後出路受限,以及目前民族課程並未有效銜接的教育現況而一再挫敗。片尾當他開啟高職學涯時,成為學校少數的原住民,必須獨自面對人際環境的隱微歧視,以及下山後與祖靈信仰之間感知的斷裂。

《哈勇家》(GAGA,2022)經歷 10 餘年導演歷程的磨練,從 30 歲進入原民台工作才開始接觸原住民族議題的 Laha,此時不論是對電影語彙的掌握、對部落議題的批判視野,以及對泰雅文化核心精神的呈現,乃至對自己的民族認同都有了更深一層的體悟。因此她能用更犀利的眼光與笑中帶淚的方式,觸及地方賄選及土地私有化的敏感議題。在這部獲得金馬獎最佳導演獎肯定的劇情長片中,她在有限的經費之下,不僅展現沉穩的場面調度,也在家庭情感、人性刻劃及文化轉譯上都愈加洗鍊,甚至還有「祖靈擔任美術設計」才有的雪景及濃霧。去年,她在電影宣傳期突然被車撞,百忙之中還須面對肩膀復健與保險理賠,記得我曾經誇她很勇敢,她卻秒回:「哈,我不勇敢。像歌詞一樣」,一如既往地出奇不意。於是我很期待,Laha 導演接下來的劇本會怎麼走下去……。■

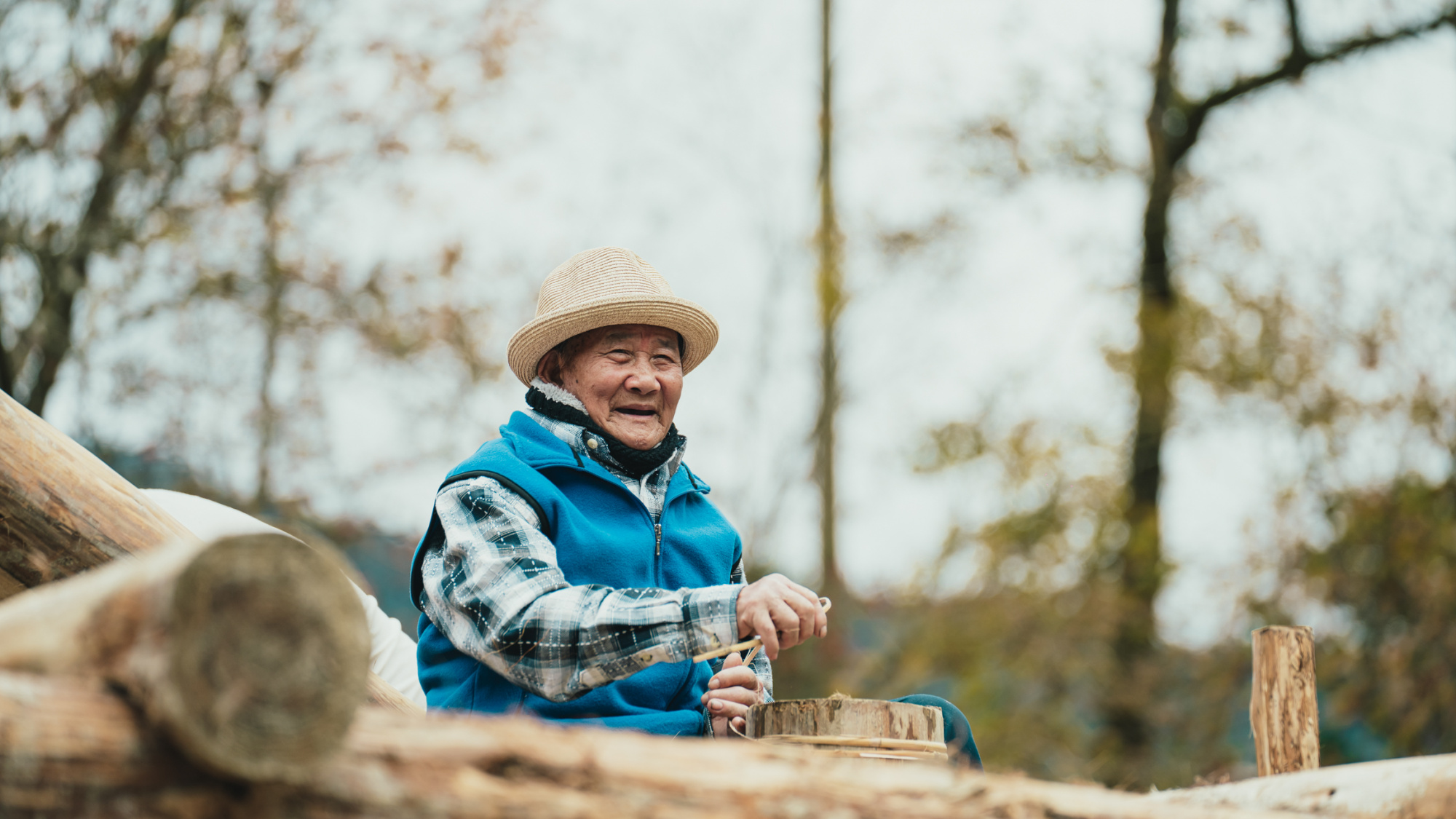

.封面照片:導演陳潔瑤個人照;國家電影及視聽文化中心提供