【新電影 40】再新電影出發的時候——專訪「臺灣新電影四十年回顧展」策展人蔡世宗

今年是臺灣新電影 40 週年,距離史冊公認的「新電影」起點——由陶德辰、楊德昌、柯一正及張毅,四位彼時 30 歲上下年輕人執導的中影出品四段式集錦電影《光陰的故事》(1982)上映——已過了四個 10 年。臺灣新電影,作為臺灣電影史上舉足輕重的一場所謂電影運動,在 40 年來已辦過無數次回顧。不例外地,今年國家電影及視聽文化中心(以下簡稱影視聽中心)再推出紀念影展。然而,這次的選片不太一樣,沒有《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》(1983)這些已獲得正典地位,坊間容易取得修復版本的名作;反而有意識地,選擇了不少長久以來湮沒無聞、少有放映機會的同期影片,令人耳目一新。

在這個名為「再新電影出發的時候」(改寫自邱剛健的詩句「再淫蕩出發的時候」)的影展之中,「新電影」不是一個板上釘釘、界線清晰的固著名詞,借用影展手冊上「影展的話」,更像是一個仍能「不停流動、生成、擴延的能量場域」。本期《放映週報》專訪影展策展人蔡世宗,請他跟我們聊聊選片想法。

打開定義,TIDF 的經驗延續

——影迷讀者們應該對你很陌生,先請你簡單自我介紹,包括學經歷,在此影展負責什麼?

蔡世宗(以下簡稱蔡):我是 2008 年去法國唸書,在里昂第二大學唸電影研究所。2012 年回台,2014 年加入 TIDF(台灣國際紀錄片影展),直到 2018 年離開,去年(2021)七月再回影視聽中心工作。目前任職的單位是研究策展組,負責這次新電影影展的節目策劃與相關行政,簡單說就是這案子的承辦人。

我以前跟影展工作沒有太多關係,主要是因為認識林木材(TIDF 策展人),因此才來做影展。我在 TIDF 的職稱是國際聯絡,負責觀摩片的聯繫協調、放映權利談判等。職位隸屬在節目組,所以會參與節目規劃討論,提供選片建議。TIDF 編制小,很多事要跨組支援,也會參與許多活動執行與發想。

——影視聽中心研究策展組的分工跟影展有何不同?

蔡:很不一樣,組內多數人沒做過影展,只有我比較有影展經驗,初步由我來規劃影展。剛開始,有兩個同事被分配來協助,我們有做簡易分工,但實際執行下來,跟預想不同。特別這次都是較久遠的電影,在權利洽談跟素材的整備上異常吃重,影響到原來的工作分配。其他同事後續也都進來幫忙,比方手冊撰寫、宣傳、票務工作。

在機構內,大家手邊各有業務,無法全心協助,我自己手上也有原本要執行的國文庫(國家文化記憶庫)專案,不像以前 TIDF 比較專職。來協助的同事,彼此工作節奏也不同,比如我這週來做新電影,若他們剛好要處理手上案子,就沒辦法好好討論,缺乏好的節奏一起前進。而且,由於是機構內的策展,有不少的行政工作要處理,還有許許多多的跨組協調,都是仰賴組內、組外同事的協助才有辦法克服。

當影展規劃走到比較後面,像是拷貝與放映工作,這些也是我相對不熟的部分。就有 TIDF 的同事來支援,沒有他們這塊很難顧及,有太多技術細節了。

——新電影影展採取了攪動過往影史正典的作法,企圖打開「臺灣新電影」的定義,這跟你過往背景有關聯嗎?

蔡:應該是有關聯。畢竟 TIDF 本身的策展策略,就是在試著打開定義。2018 年,TIDF 策劃了「台灣切片|想像式前衛:1960s 的電影實驗」單元,重新發掘牟敦芾的《不敢跟你講》(1969)和《跑道終點》(1971)。讓我對於臺灣電影史有了更深刻的理解。也思考著新電影是否有可能更早發生呢?那時有留下這樣一個想法。

這次策劃新電影影展,腦海一直在回想那時的經驗,在想新電影就一定是這些嗎?能否不只是辦一個所謂懷舊、重溫新電影的影展,能否賦予新電影更多可能?這當然不是我個人這樣想,策劃過程也有跟同事討論。這個案子,本來的策展人是楊元鈴,後來她離職了,我跟楊元鈴之前討論就有提到,中心作為國家影像記憶的保存者,不要再去獨尊某些影片,應該試著還原歷史情境。我跟林木材(同為研究發展處處長)、小美(陳睿穎,研究策展組組長)討論時,也會去問是否還有其他具有新電影氣質的電影?例如牟敦芾的電影、《劇場》雜誌相關電影實驗、部分臺語片如辛奇《危險的青春》(1969)等,都有「準新電影」的樣子。

事實上,「新電影」在 80 年代出現時,最初比較是宣傳字眼。讀過一些資料跟訪談後,會覺得新電影某方面來說,也是一個被建構出來的概念,慢慢形成一個框架,去框列某些作品、某些人。既然如此,是否會有其他符合新電影精神的作品沒被框進來呢?

這裡所說的「新電影精神」、「新電影氣質」,我們也沒有很清楚的定義,但還是有一些依據。第一,是參考詹宏志提出的定義(注1),包括要有藝術形式的自覺、對於生產工具的掌握(如放棄明星,大量啟用非職業演員)、不同的戲劇觀念(如放棄衝突場面),以這些框架來看。第二,不同於當時服務意識形態的政宣片、片廠生產模式。第三,典型新電影還是寫實美學為主,但除了寫實之外,那時有沒有不同美學風貌的可能,是否因為影片並非寫實、並非本土、較不具社會性,因此被排除?我也想把這些不一樣的作品放進片單中。

以新電影為主體,尋找能與當代觀眾分享的作品

——聊聊整個選片過程。

蔡:大概從去年 10 月開始挑選,今年五月片單底定約九成,但近兩、三個月,都還因為版權等問題微調。整體片量一開始就定了,大概 20 部片左右,能放進來的有限。雖然剛剛提到,希望納入更早有新電影氣質的作品,但這畢竟是一個新電影影展,大致上還是要呈現新電影,而且有些片近年已頻繁放映,所以就放掉。

新電影是一個巨大現象,尤其在國際上,某程度代表了臺灣電影,無形中遮蔽了新電影之外的某些電影,乃至新電影之內的某些電影。很多人對於新電影的印象,集中在如今 OTT 平台能輕易取得的特定作品。其實在 80 年代,被稱作新電影的作品有一定數量,只是被漸漸遺忘。這次影展就希望讓這些電影被重新發現,因此,沒有再放《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》等名作,而是以新電影為主體,往內去找能跟當代觀眾分享的作品。如張毅常被討論的是女性三部曲,但我們選的是《竹劍少年》(1983)。又像是《一九零五的冬天》(1981),詹宏志的文章就有提及,是在新電影正式出現前的重要嘗試,可惜當時沒有上映。

在組織節目上,分成「開始的開始:光陰之前」、「新電影再發現:1982-1986 之間」、「在野的新影像:金穗短片選輯」、「結束的開始:宣言之後」四個部分,以 1982 年《光陰的故事》上映和 1987 年臺灣電影宣言作為切分時間點,片單整體是以線性的時序編排,可看作為想像的年表。爬梳文獻時,察覺這些時間點有特殊意義,可作為節點,有助於聚焦在歷史面向,重新思考歷史敘事的虛構性。這種劃分當然不是很嚴謹,比較是參考框架,好讓我們安放影片。在挑片時,也希望多元一點,把新電影的光譜打得更開,不止於寫實、男性、鄉土。像李美彌導演這樣的女性導演就很特殊,也不在正典內,《女子學校》(1982)在當時算是異數,對同志議題採取不太一樣的姿態,所以放了進來。一開始有討論要不要用主題來分,如焦點導演、外國新浪潮電影、女性專題等,但以這次的片量,應該無法全部涵納進來。

討論新電影常浮現一個問題,大部分新電影導演不喜歡這個標籤,不覺得自己拍的是新電影,對於新舊電影之分有所疑慮。如王童導演、陳坤厚導演都有類似想法,他們也確實跟所謂的舊電影關係密切。不過,正因他們被關注較少,才想藉此機會,讓某些片被看見。比如陳坤厚的《最想念的季節》(1985),我就很好奇,當年為什麼沒有非常紅或賣座,這部片我放給組內同事看時,大家都很喜歡,是那種很輕鬆的喜劇,又能保有新電影比較清新的創作精神,同時也證明當時批評新電影背離觀眾相關評論的不公允。

另一位想特別提及的是拍攝《兒子的大玩偶》第二段《小琪的帽子》的曾壯祥,他是逐漸被淡忘的新電影導演,他的兩部長片《霧裡的笛聲》(1984)、《殺夫》(1985),當年都遭遇票房的挫敗,也沒獲得評論的支持。但現今來看,他的作品還是有可觀之處,《霧裡的笛聲》呈現他對於太平山地景的敏銳度,尤其是霧景的調度掌握,有著豐富的隱喻性,我們這次會放 16 mm 的拷貝。

——這次影展放比較多片的兩位導演,一個是邱剛健,一個是但漢章,而他們一般來說不太被放入新電影的框架內。

蔡:前面提到,本來有想放更早的有新電影氣質的片,雖然後來沒放,但還是在想,有沒有一個人,能讓人聯想到那個年代?邱剛健在這點上就蠻適合的,自 60 年代《劇場》雜誌起家,赴港編劇多年,後來執導了《紅樓夢醒》(1977)、《唐朝綺麗男》(1985)與《阿嬰》(1990)三部長片。他被放進片單,是一個奇怪的存在。在焦雄屏編著的《台灣新電影》中,《唐朝綺麗男》有被放進來,可是臺灣人對他的印象,不會覺得他是臺灣創作者,香港那邊也不覺得他是所謂本土創作者,他有種局外的狀態。因此想利用他這個位置,帶給片單另一種視角,讓大家更能回看臺灣新電影自身歷史的內在複雜性。

《紅樓夢醒》是這次片單最早的影片,很有意思。除了由邱剛健執導跟改編《紅樓夢》之外,也是以臺灣那時流行的瓊瑤文藝愛情片為底去製作的類型片,還有一些武打片惡搞,這又可以把大家帶到新電影之前,呈現出當時流行類型片的表徵,讓整個聯想更完整。此外,邱剛健執導的這三部片,跨足了 70 年代末到 90 年代初,剛好接近新電影形成與衰敗的過程。

其實,但漢章差一點就能成為新電影的導演。他剛回國時,《玉卿嫂》(1984)、《殺夫》(1985)都想找他拍,只是因故沒談攏。他有些特質很像新電影導演,如有留學背景,帶回西方所學,在本地找題材創作,在體制外找投資方,軌跡類似萬仁、柯一正,手法也有楊德昌的現代感。他的作品也跟傳統新電影很不一樣,比如題材上的酷兒性,可以拓展新電影的光譜。這次放映的兩部片,沒多少人看過。《色情男女》(1983)是他在美國念電影的畢業製作,當初帶回來沒有公映,這片是片庫重新掃描製作的拷貝,很珍貴。《暗夜》(1986)也是,這片當年臺灣放映是刪減版,片庫目前有的拷貝是 89 分鐘,但我們在香港片商找到的是 110 分鐘版本,希望有機會還原作品比較完整的面貌。

——金穗短片比起劇情長片,可能又更邊緣,聊聊這部分吧。

蔡:剛開始我在想像節目時,除了剛剛提到具備新電影氣質的長片,也在想 80 年代是臺灣錄像藝術、當代藝術開始的年代,很多動態影像實踐同時發生。因此,除了去討論臺灣新電影是什麼之外,想把這個討論更推進一點,去討論電影的可能性是什麼?雖然一開始有這想法,但沒有實行,直到北美館(台北市立美術館)來接洽才落實。

北美館今年 12 月會有一個「狂八〇」的跨領域大展,策展人黃建宏老師來跟我們談合作。一起討論時,發現他們對金穗很有興趣。80 年代從事不同類型影像創作的人,都曾在金穗出現。實務面上,北美館跟這些作品與藝術家的聯繫也能更順暢。原本在「開始的開始:光陰之前」會有一個節目,以萬仁、柯一正、曾壯祥在美國求學拍的短片來組成短片輯,後來乾脆和北美館合作,闢出有兩個節目的金穗影片單元,將其命名為「在野的新影像」,好好呈現那時期另一種風貌的影像。「金穗短片輯 1」就在呈現這群新導演在美國彼此協助的軌跡,這點就和後來新電影相似;而且這批新電影導演起初拍的短片,和後來的長片面貌完全不同,可以了解他們更具實驗性的另一面向。

「金穗短片輯 2」挑的是實驗片、動畫、紀錄片,更多不同面向的集合。比方高重黎的《那張照片》(1984)、袁廣鳴的《關於回家的路上》(1989)。會想放他們的片,除了因為他們在當代藝術很有代表性,符合「狂八〇」展覽著眼的跨域現象,也是因為部分創作者自身就和新電影有若即若離的關係,像是高重黎曾參與新電影拍攝(客串演出《童年往事》〔1985〕與《悲情城市》〔1989〕),亦是從電影開始來接觸影像;袁廣鳴那時是用 VHS 拍攝《關於回家的路上》,也是金穗獎接受 VHS 媒材的開始,跟臺灣錄像藝術發展有一定淵源,更豐富整個金穗短片的創作面貌。

遺珠與特別推薦

——這次選片有什麼遺珠嗎?

蔡:遺珠很多。比如《我們的天空》(1986)、《刀瘟》(1989)有找到權利人,但版權的洽談比想像複雜,有許多無法短期克服的問題。70 年代末很有名的王菊金,很多人好奇他的《風車》(1978)、《六朝怪談》(1979)與《地獄天堂》(1980),但當時不少出品公司是一片公司,拍完就解散了,很難找到人授權,加上王菊金下落不明,我們找不到他授權,就算中心有素材也不能放。

——不能走孤兒著作程序,讓權利人不明著作可合法利用嗎?

蔡:我們有考慮過,但好像非常困難。智慧財產局多數受理是音樂,影片沒有前例可循。關於這個程序,我們要把確切尋找著作權人的過程紀錄下來,並在某個公開的地方公告一段時間後,再把這些紀錄交給智慧財產局走流程,最後還要去法院按照審理的結果,提存一筆使用金額後,才可以正式使用孤兒著作。之前請智慧財產局估算流程,我們評估後覺得會來不及這次影展放映,就選擇放棄。

——最後,這次影展最推薦的三部片?

蔡:《阿嬰》,35mm 放映,太難得了。大家過去只能忍受網路上那烏漆抹黑的版本,同事說膠卷品質很好,值得期待。《色情男女》跟《國四英雄傳》(1985)也很不錯。

麥大傑也是我在研究過程中再發現的一個導演,對於電影作為聲音跟影像的媒介,掌握力很高,沒有被劇本的文字概念侷限。他的電影有自己的節奏,剪輯也不像典型新電影,不會只用長鏡頭,有較多活力,又有強烈的社會訴求,如《國四英雄傳》講聯考帶給青少年的壓力,但同時能用影像去處理被規訓的身體。由他拍的《阿福的禮物》(1984)第一段香港篇也是,透過影音調度,傳達出九七前的不安。他的短片《香港感覺》(1983)也很特別,比王家衛更早呈現一個身體感的香港氛圍。

這次放映影片都很難得。此外很重要的是,很多拷貝因為這次放映被數位化了,即使還沒修復,未來做推廣也方便。其他單位看到了,可跟我們接洽。目前有一些外部單位來聯繫,未來應該其他地區的觀眾也能看到。還有像是手冊片介撰寫等資料的完備與整理,都有助於這些被湮沒的影片走得更遠,被更多人認識。■

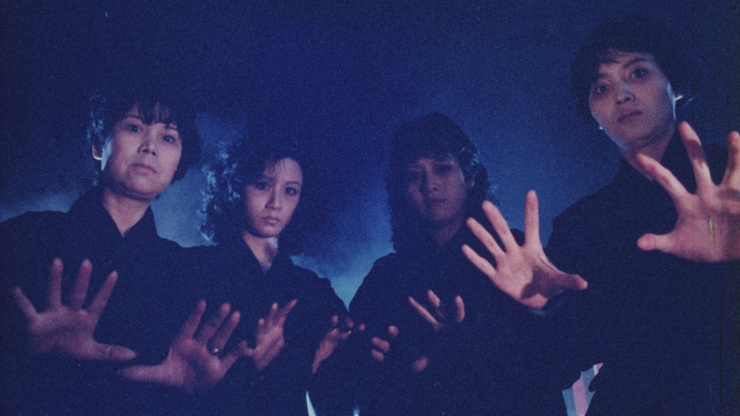

.封面照片:「再新電影出發的時候——臺灣新電影四十年回顧展」主視覺;國家電影及視聽文化中心提供