【新電影 40】背向時代的政治曖昧性:《一九零五的冬天》

編按:1981 年,余為政作品《一九零五的冬天》被視為「臺灣新電影」運動的重要先聲,電影由王俠軍與徐克主演,楊德昌參與劇情策劃、杜篤之錄音、陳博文剪接、詹宏志監製,多名新電影重要人物參與其中,如今,隨「臺灣新電影四十年回顧展」進行重新放映。本期《放映週報》邀請作者趙正媛書寫評論一篇,分析其影像思維,也談論電影故事與其背後「大中華國族史觀」若即若離的曖昧關聯。

※※

風景從一開始就與敘事曖昧地拉鋸著,電影以鳥鳴聲包圍的樹林定景鏡頭開場,但在人物出現在鏡頭之前,將近 40 秒都毫無動靜,也沒有任何可辨識的主題與情節。觀眾僅能眼看空鏡頭下時間流逝,未察敘事早已由唯一的主題「風景」所啟動。之後,敘事者的聲音搶先他的身影一步出現,觀眾未見其人,只聽得敘事者吐露對失而不可復得的感慨。直到這把第一人稱的聲音自報姓名與出生,才看到一位身著清代馬褂的男人背對著鏡頭,從左下角走入景框之中。直到此時,風景才成為我們熟悉的事物,也就是作為人物、事件發生的背景,或說是從屬於敘事,並與之密切互動的元素。然而,當我們在下一個中景鏡頭看到男人的正面,並繼續聽旁白講述他所身處的時代背景,畫面中的人物看起來只是單單站在風景之中。在這裡,風景既不象徵人物的內在情感,也不推動敘事或與旁白和人物連結,而在戲內和戲外之間搖擺不定。

由余為政執導、與楊德昌共同編劇的《一九零五的冬天》(1981),故事改編自中國近代藝術先驅李叔同,在清末民初時於日本留學的經歷。導演余為政 1971 年從世新電影科畢業之後,先後赴日本、美國與加拿大學習電影與實驗動畫製作,留學結束後以動畫專業,進入香港無線電視與電台工作。從留學到赴港工作的這段期間,余為政在動畫本業之餘,跟過大大小小的電影製作,也結識了譚家明、劉成漢、蔡繼光及徐克等重要的香港新浪潮影人。(注1)《一九零五的冬天》是他首次執導的劇情長片,也是當時少見由親友籌措資金的獨立製作。本片介於「主流與非主流之間」的殊異風格,僅管受坎城影展的選片顧問皮耶里斯安(Pierre Rissient)賞識,也在國內外影展上頗受矚目,卻因發行問題處處碰壁,因此並未在臺灣正式上映,在幾次小規模放映之後便從大眾視野中消失。(注2)不過,參與本片製作的成員楊德昌、詹宏志、余為彥、杜篤之、陳博文等,後續都在臺灣新電影(1982 - 1986)扮演了重要角色,他們在日後的訪談或著述中,也經常提及此次製作經驗帶來的深刻影響,使本片在重見天日之前,便透過口耳相傳,確立其前驅者的地位。

話雖如此,有別於臺灣新電影選材多貼近一般民眾和當代生活,《一九零五的冬天》的故事環繞作為淸末文化菁英的主角李維儂(王俠軍飾)所展開。電影頻頻透過李維儂與憤青朋友趙年(徐克飾)之間的互動,以及其他具有高度代表性的人物,來強調人物與其採取的行動,都與他們身處的大時代有關,時刻牽涉民族存亡和國家間不平等的權力關係,就連「為藝術而藝術」的口號也是時代的產物。(注3)然而,無論是李維儂為藝術獻身的精神,還是趙年嘴上的國仇家恨與熱血報國的主張,聽在今日觀眾耳中都多了幾分尷尬與隔閡感,片末字卡生硬地打出「五年之後辛亥革命成功 中華民國正式成立」所表現的大中華國族史觀,也讓人一時迷糊起來,這樣獨立製作的電影是否也屬於愛國文藝政策的一部分?描寫李叔同的留學故事是用來反襯國族觀念的重要性嗎?關於這樣的問題,余為政在近期的訪談中提及,這樣的收尾主要是與開場日俄戰爭的背景相呼應,並未刻意凸顯特定意識形態,即便看來如此,也是表達一種文化歸屬感(注4)。

這個首尾呼應的意圖,也反映在片頭片尾皆以靜照來呈現戰爭與其結束,而之所以使用照片來呈現戰爭,一方面,可以想見在預算有限的情況下,不會考慮像同一年完成的中影政宣片《皇天后土》(1981)一樣,來重現人員浩大的場景;另一方面,相較於抗戰電影常以具臨場感的戰爭畫面,和人物間的善惡對立,來激發觀眾情緒或愛國情懷,本片使用照片更凸顯了這場戰事只存在於遙遠的過去,在時間與空間上都與觀眾所在的當下拉開距離。以片頭的戰爭再現為例,觀眾可以在一系列解析度不高的黑白照片中,先後辨識出軍隊、槍砲、燃燒的船隻與日本國旗飛揚的城樓,電影意象性地表現軍事動員、實戰與佔領等事件,以建構觀眾對戰爭的一般性認識。而搭配照片的馬匹行進聲和槍砲射擊的擬音,與其說是延展觀眾對戰事實況的想像,更像是幽微地指出影格、分鏡及音畫分離的概念,輕輕刺穿電影的連續性幻覺。

電影與政宣片式的戰爭再現、民族激情保持距離,表現得更多的是反而是立場曖昧、疏離的情感,而這也是片中主角李維儂的主要形象。例如,本片雖頻繁以李維儂心內音來牽動場景轉換、推動敘事進行,但他鮮少或幾乎沒有表明過自己對革命或民族問題的想法,在與關心政治的友人進行對話時,他多半是扮演被動聆聽的角色,或是在酒席上受眾人嘲諷為事不關己的「才子」。唯有在藝術的領域,以及日本情人晴子(秦之敏飾)出現時,攝影機越過他的肩頭展示他的主觀鏡頭,李維儂才顯得主動觀察並展開行動。但當藝術與政治兩者產生衝突時,他又會退回被動的位置,如他與晴子在劇場外的爭執愛國與否的問題時,他也只是語焉不詳地說著愛國不只一種方式,沉默地任由晴子批評決斷。此外,主角更常在中遠景鏡頭下以背影示人,而非更能夠看出情緒端倪的表情特寫,即便是在必須由他自己主動說出破產事實的情況下,我們也只能看見他背對鏡頭、坐在鋼琴前的身影。相較之下,趙年和晴子則是頻繁以正面特寫展現,而他們表現出的情感愈是豐沛多面,愈顯得主角的疏離淡泊與不可理解。

片中主角背對時代洪流、離群的形象,或許暗示出人物原型李叔同未來出家的選擇。有趣的是,讓觀眾感覺人物與其環境分離的還有「風景」。電影時常以全景和遠超過必要的秒數,來呈現在日本實景拍攝的建築和風景,讓人很難完全專心正在進行中的對話與事件上,彷彿風景本身是與故事平行的另一個重要主題。導演余為政在訪談中提及自己和楊德昌當時都非常喜歡日本電影,而在禁日令的背景之下赴日拍攝本片,某種程度上也是取代不能上映的日本片,引渡些許日本情懷。(注5)他對「日本感」的講究程度,也反映在當時為了拍攝雪景,而整個劇組驅車到岐阜縣知名景點飛驒高山的事蹟上,因此除了人物原型李叔同當時所在的東京,觀眾還可以看到許多具有江戶風情的場景。雖非本意,精準構圖、甚至有些時代錯置感的日本風景,在本片不只是作為建立鏡頭來提示事發空間,相反地,這些風景更常使觀眾的注意力從人物情節身上,移往身後靜謐美麗的日本風情。然而,這樣欣賞日本的視角,事實上違背了當時以反共抗日為基調的國族敘事,這一點更具體地表現在主角接觸到的日本人角色,例如在他所寄宿的家庭,女主人的丈夫在甲午戰爭中陣亡,而兒子也在日俄戰爭中被派去東北,最終,我們也從傷痕累累的歸國將士(楊德昌飾)口中得知兒子死亡的消息。如同代表著日本帝國榮光的陰暗面,透過李維儂與這些角色的互動,以及他們的悲傷和苦難,電影表現出與當時官方意識形態格格不入的,對日本暗面的同情。

一次又一次,電影有意無意地將觀眾的注意力從國仇家恨上移開,無論是時而從與故事的從屬關係中逃逸的日本風景,還是主角李維儂模糊的立場與背向時代的身影,都表現出潛藏在中華國族敘事中的政治曖昧性。電影最神奇或說強化其中矛盾的段落,在於電影交叉剪輯了李維儂性侵晴子,和趙年在雪地中被刺殺的片段,階級、性別與國族等議題在此複雜交會,無法輕易以二元對立的架構來說明其中牽涉的多重關係。這樣的政治曖昧性不見得具有積極的抵抗意義,但也確實削弱了革命開國神話的正當性。■

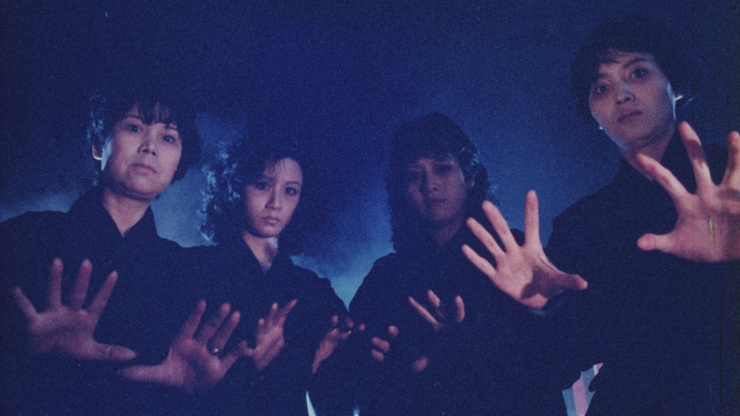

.封面照片:《一九零五的冬天》劇照;國家電影及視聽文化中心提供