【他踏浪而來】屬於他,亦屬她的故事與季節——《小畢的故事》、《最想念的季節》小說到電影的敘述視角

編按:2023 年,臺灣導演陳坤厚於第 60 屆金馬獎獲得終身成就獎。藉此契機,《放映週報》規劃「他踏浪而來」評論專題,邀請多位作者進行對陳坤厚電影不同角度的重新評論。本篇文章由作者翁皓怡評論陳坤厚作品《小畢的故事》與《最想念的季節》,以同是朱天文小說改編的角度出發,藉由比對原著與電影語言的分野,指出陳坤厚電影在視角掌握方面的特出之處。請見本篇評論。

※※

陳坤厚有三部電影改編自朱天文的短篇小說——《小畢的故事》(1983)、《最想念的季節》(1985),以及《流浪少年路》(1986),分別改編的原著則是〈小畢的故事〉、〈最想念的季節〉,以及〈伊甸不再〉。其中,《流浪少年路》做了最大的改編,《小畢的故事》與《最想念的季節》則相當程度地保留了朱天文小說的骨幹,至於影像肌理的建構,兩部電影亦有異曲同工之妙。〈小畢的故事〉與〈最想念的季節〉,朱天文均以第一人稱視角敘述,兩個敘述者的角色亦明確。來到陳坤厚的改編電影,他不只轉換了敘述者,更透過不同的攝影機機位、鏡頭運動等形式,影像化一個故事的敘述者「聲音」。本文將就《小畢的故事》和《最想念的季節》討論小說和電影敘述視角的不同,以及陳氏將小說文字影像化的特別之處。

《最想念的季節》置換並模糊的敘述視角

朱天文在〈最想念的季節〉中開頭如此寫道:

壓根兒不相信命運這玩意兒的人,諸如我,畢寶亮,十七天前去算了一次命。

算命老頭子告訴我,三十歲以前無論如何不能沾惹女人的,否則畢寶亮這個人就完蛋了。十七天之後的現在,我所要強調的現在,是時間的現在和空間的現在,我忽然定要娶那個女人為妻。

朱天文以畢寶亮作為小說的敘事者「我」,明確地欲回憶自己的故事開場。而在陳坤厚的同名電影裡,我們看見深景空間中男人在公園的人群裡手舞足蹈,看見男人行走在街上,看見男人逗弄著寵物小鳥,以及諸多他的片段日常蒙太奇,這個男人即是朱天文筆下的「我」——畢寶亮。電影裡男人還來不及自我介紹或說話,畫面便切到行走在街上的女人,她是故事裡的女主角劉香妹 。

朱天文的小說裡,廖香妹是被畢寶亮引介出場的,她即是畢寶亮忽然決定要娶為妻的那個女人。有趣的是,電影開場我們便聽見劉香妹的畫外音介紹著自己。小說中「她叫廖香妹」的「她」,成為「我」(劉香妹),畫外音自述自己從唸書時期到高考、工作的生命經驗,以及遇見亨利王並懷上其子的經過。於是,整個故事的起源,或說男女主角相遇、相識的動機——劉香妹尋找一個男人結婚,以給肚裡的孩子一個姓氏——在陳坤厚的改編下,與劉香妹的角色動能相貼合。如果我們回去看朱天文的小說,便會發現,這段話如小說開場,是由第一人稱敘述者「我」的畢寶亮口中說出。畢寶亮如此形容亨利王與香妹:「對於這種男人,我只有兩個字送給他:卑鄙。至於這種女人,除掉一個蠢字,還能說什麼」 。

將小說和電影的開頭相比較,我們明確地發現敘述者「我」的轉變,以及視角的不同。朱氏小說不只以畢寶亮作為敘事者,更不斷強調這個「我=畢寶亮」的意識,比如他會說,「笑話。誰不知我畢寶亮係天下第一現實鬼」 ;又或是在大都以第一人稱視角敘述的語句裡,朱天文會插入一兩句介於第一人稱和第三人稱間的文句:

⋯⋯自廖香妹這個女人走進我們的世界之後,此地是我僅剩的一百零一塊淨土了——然而不,連續劇正以它一波波俗惡的聲浪穿越客廳,穿透牆壁,汨汨向我湧來。

畢寶亮但願還有一艘諾亞方舟。希望卻似乎是這樣渺茫。然後有那麼一天,廖香妹突然出現於攻昌打字行。我立刻架起防衛系統⋯⋯」

這些「畢寶亮」的出現,好似在在提醒著讀者畢寶亮的身份,以及他自述回憶的意識和視角。「畢寶亮但願還有一艘諾亞方舟」可以是作者的敘述,也可以來自畢寶亮本人後設看待當時自己的感嘆,不論以上何者,「畢寶亮」的存在和感覺是被強調與重視的。

回到陳坤厚的影像,開場鏡頭在公園土風舞人群裡「找到」畢寶亮,從跳舞到在街上散步、買東西、上車,甚至在家中與寵物小鳥的鏡頭中,他都是被觀察的對象,他不是「我」,而是「他」,是「畢寶亮」。對比香妹的出場,她同樣地在街上散步,正面迎向攝影機,朝其走近, 畫面從遠景變成近景特寫,隨著她的畫外音,觀者也就靠近了這個角色,接著進入一連串的蒙太奇,是香妹過去的工作,以及遇見亨利王的回顧。同樣的蒙太奇,畢寶亮在影像上更像被遠觀的角色,而香妹的回憶則是由她自己觸發憶起的。

小說最末,朱天文以畢寶亮的口吻如此作結:「看著廖香妹走到街邊小攤買糖漬地瓜,我空前絕望的想起算命老頭子所預言的:三十歲以前無論如何不能沾惹女人,否則畢寶亮這個人就完蛋了。是的,我想他完蛋了」 最末的「我」與「他」十分微妙,可以出自畢寶亮之口,皆指向他自己,也可以出自又一層的敘述者之口。通篇小說文字有趣即在此,大多時候小說由明確的第一人稱寫成,為畢寶亮的敘述,偶爾朱天文會插入看似第三人稱的敘述語氣,稱畢寶亮為「他」。於是在這些時候,敘述者「我」變得模稜,我們不確定畢寶亮以外,還有誰有意識地在說這個故事。

電影結局,畢寶亮帶著劉香妹買的燈來到病房探望她,兩人互相客套著那些錢的歸屬,最後一罐子錢幣灑落地上,畢寶亮蹲下撿拾,此時陳坤厚給了一個劉香妹的特寫鏡頭,她目不轉睛地盯著畢寶亮,眼裡閃爍著淚水。這顆鏡頭就好像在最後感性地讓我們進入劉香妹的心理,感受此刻她看著眼前即將與之結束婚姻關係的畢寶亮之悵然。而後場景來到室外,如同小說,劉香妹向畢寶亮坦承晚歸的一晚和亨利王見面的事情,兩人道別後劉香妹走出景框離開,接著鏡頭切到幾乎是畢寶亮的視角,我們隨其望著劉香妹的背影遠去,然後忽然停下回頭,向著畢寶亮的方向微笑,不久後畢寶亮追上前,兩人並肩離去。這些段落裡最有趣的是,那些看似要進入劉香妹的視角、貼近劉香妹的心理的鏡頭或台詞,與畢寶亮的視角相互轉換著。電影大可同開首也以畫外音做結,但此處的選擇讓敘述者「我」模糊,「最想念的季節」既是畢寶亮的,也是劉香妹的。

《小畢的故事》透過敘述者聲音放大、延展,並進入的過去

〈小畢的故事〉是極短篇小說,如同〈最想念的季節〉,朱天文以明確的第一人稱敘述者書寫故事,她如此開場:

小畢跟我小學同班,又是隔壁鄰居,當初搬來村子裏,畢家已在此地住了十幾年(⋯⋯)我被分到五年甲班,老師在講台上介紹新同學給大家認識,教同學們要相親相愛,我卻看到小畢坐在教室的最後一排,手上繃著一條橡皮筋朝我瞄準著,老師斥道:『畢——楚——嘉!』他咧齒一笑,橡皮筋一轉套回腕上,才看見他另隻手圈了整整有半臂的橡皮筋,據說都是K橡皮筋贏來的。」

我們很清楚地知道,「小畢的故事」來自朱小凡的視角,寫她眼裡的鄰居小畢。朱天文從小畢開始,從只有朱小凡觀察得到的小畢寫起,接下來才花一兩個段落寫小畢的家庭,寫畢媽媽和畢伯伯的結識與婚姻背景。

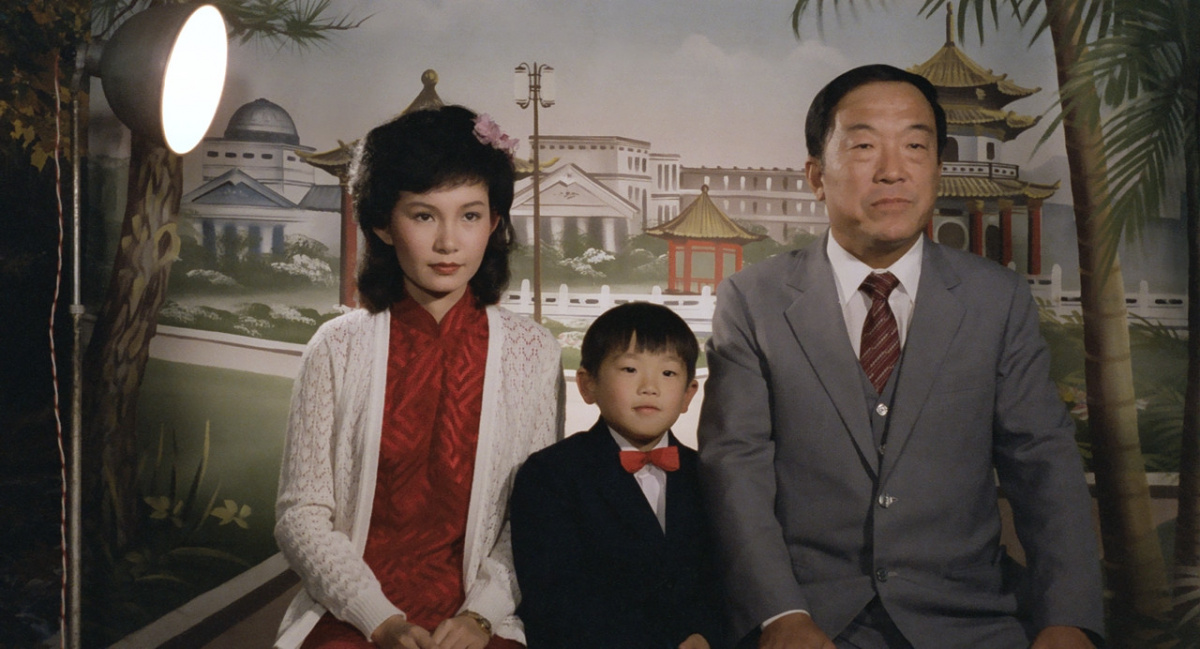

而陳坤厚的電影裡,他以海邊的遠景開場,從遠方拍到沙灘近處散步的畢媽媽,接著來到畢家,畢伯伯與畢媽媽訂婚。鏡頭不時切到房間外頭玩橡皮筋的小畢,可以發現,主要的場景是畢伯伯與畢媽媽的喜事。此事一成,隨著配樂,電影剪接了一家三口拍家庭照、辦喜宴的畫面,方至此時,才有幾顆特寫鏡頭對準小畢,而隔壁桌的朱小凡也在此時登場。

這時陳坤厚才讓朱小凡的畫外音出現:「第一次見到小畢,是在畢伯伯與畢媽媽的結婚喜酒上⋯⋯」,不同於朱天文的小說中清楚明確地開頭便交代好朱小凡的「我」的存在與位置,更甚是以那些可能只介於「我」與小畢之間的細微記憶片段為引介紹出故事主角小畢,陳坤厚選擇了一個較「遠」的位置。不只是攝影機位,也是敘述「小畢的故事」之視角。此次他沒有像《最想念的季節》那樣直接轉換敘述者,仍以朱小凡為主述者,只是在朱小凡出現之前,甚至在小畢出現之前,我們能發現,這個故事更本於畢伯伯與畢媽媽的婚事,畢家這樣眷村背景的組成是被放大的。

喜宴場景中,配樂持續,鏡頭有意識地從街巷走近宴客現場,靠近一桌桌的賓客,接著望遠鏡頭壓縮著一層層人群,首先對焦持著雙箸笨拙夾著菜飯的小畢,然後是朱小凡、畢伯伯,和畢媽媽,最後又回到小畢,並且隨著他離開餐桌。這幾顆鏡頭安排十分有趣,起初從街巷外繞進婚宴現場的視角來自在場的所有人之外,它不只像開頭海灘邊的遠景鏡頭,有一種「全景式」、主觀敘述之外的「縱覽」,而有鮮明的移動意識,隨著音樂、隨著前一個剪接的畢家合照來到婚宴現場,或說,「回到」婚宴現場——它就像長大後的朱小凡的視角,亦即故事敘述者,寫下小畢的故事的「我」。於是乎,在這個記憶裡,朱小凡在人群中第一個找到了小畢,然後隨著他,回憶起多年前的畢家的故事。

《小畢的故事》一個很有趣的點在於,朱天文的原著小說篇幅極短,陳坤厚仍將其拍成了近 100 分鐘的電影,並非故事上新增多少支線、角色,或是嶄新的情節,相較其他陳氏改編朱氏小說的電影,它在故事上反倒更貼近原著。所以某程度上來講,陳坤厚的影像延展了朱氏(第一人稱)回憶錄體的時間感,他的鏡頭與影像比起純粹的「敘述」性去回憶一段時光、講述一個故事,更直接「進入」了過去——如那顆徘徊走進喜宴的主觀有意識鏡頭運動,如似出自朱小凡視角而「看著」小畢成長的許多畫面,也如那些發生在畢家的「重大事件」被處理的方式。

比如小說中如此書寫小畢與父親的爭吵,以及隨之而生的畢媽媽自盡:

小畢國三時偷錢,那筆錢本是畢伯伯準備替他們繳的學費,小畢偷去交朋友花掉了。那晚畢伯伯盤問小畢的大喉嚨,我們在隔壁聽得清清楚楚。小畢從頭到尾沒吭一句,畢伯伯氣極,拿皮管子下了狠手打他,小畢給打急了連連叫道:『你打我!你不是我爸爸你打我!』劈拍兩聲耳光,是畢媽媽摔的,屋子裡沈寂下來。

畢伯伯吱呀一聲跌坐在藤椅裡。我打賭我們這半邊眷村都在聆聽他們家的動靜,後山的松風低低響。良久,良久,差不多要放棄下文了,顯然是喘促起來:『跪落!死囝仔,誰給你教,你不是我生的!死囝仔,不認識伊是爸爸,那年啊,你早就無我這個媽媽!』畢伯伯氣顫道:『我不是你爸爸,我沒這個好命受你跪!找你爸爸去跪!』(⋯⋯)第二天畢媽媽開煤氣自殺了。

朱天文明確地寫出朱小凡的「位置」,作為畢家外人,處在「隔壁鄰里」的位置。因為朱小凡不在「現場」,這段經過於是非常訴諸「聲音」的,我們看見小說明確引述畢伯伯、畢媽媽的話語,並讀得耳光打響的劈拍聲,以及整屋子的哄鬧至沈寂。

於是,從小說到電影,從僅有的「聲音」到「影像」的呈現,陳坤厚做的不只是把文字變成影像,更是透過文字的聲音,想像一個可能連朱小凡本人都未見過的畫面影像。一層又一層地,電影帶我們「進入」那段往事。

電影裡,小畢、畢伯伯,與畢媽媽的激烈爭吵是被一個個事件堆疊推起來的,這即是電影加入和改編最多的情節,我們不斷同畢伯伯和畢媽媽經歷小畢「犯錯」、「被原諒」、「再次犯錯」的輪迴,直至這個輪迴來到極致,戲劇性的悲劇應生。而這整段爭吵過程,鏡頭都與人物保持一定的距離,即便畢伯伯走到屋子角落床的下舖拽著小畢,鏡頭也沒有隨之靠近,而僅在最後,一切沈寂下來後,鏡頭才特寫到看起來無力而悲傷的畢媽媽。朱氏小說中有這麼一段:「遂真正都沈寂了下來。真正的沈,沈,沈沈的夜,睡不穩,幾次醒來,嚶嚶的哭聲,聽不真,在很遠很遠的地方吧。」 這既是朱小凡隔牆聽見方才爭吵落幕後的反應,也像她如同電影那顆不短的特寫鏡頭,進入了畢媽媽的心理。某種完全走向沈與夜的死亡早在文字與影像裡被預示。

電影最末,朱小凡的畫外音交代了畢伯伯與孩子們搬離村子的經過,畫面是畢家巷弄與海邊的空鏡,好似呼應著開頭「進入」回憶與過往的鏡頭,如今,我們隨著小畢、畢家,以及朱小凡,離開了淡水,離開了某段特定的成長經歷。陳氏拍國中同學會的鏡頭安排也如開場的婚宴場景,來自不同人的視角正反打著,小畢、朱小凡,以及其他同學相互在層層人頭中尋找彼此。有時是朱小凡的視角,有時是小畢的視角,正如《最想念的季節》中那既是畢寶亮,也是廖香妹的一季邂逅。《小畢的故事》停留在朱小凡遠去的背影,打上字卡「這就是/小畢的故事」,朱小凡的敘述視角於焉再度鮮明。

結語

可以說,陳坤厚的視角不是完全固定的,他掌握了一種流動性,一種之間性,一種介於觀察者與被觀察者間的中間位置。而這正是影像化朱天文小說最有趣的一件事之一,那個非常鮮明的「我」一下被提煉,一下又被置換,攝影機既遠又近,故事既私密,又映照著一整個時代的男女風貌、一代孩子的成長。「最想念的季節」是畢寶亮的,也當然是劉香妹的;而「小畢的故事」書寫小畢,也同時關乎朱小凡自己。■

.封面照片:《小畢的故事》電影劇照;僅作報導與評論用途