【回顧楊德昌】「他用最冷漠的態度,去談內心最灼熱的情感」──學習與反思,濱口竜介談楊德昌

大導演如何談他心目中的電影大師?

2016 年,台北電影節邀請日本導演濱口竜介擔任焦點影人,這是臺灣影迷與他的第一次正式接觸,片長達五小時的《歡樂時光》(2015),當時在影迷間颳起一陣旋風。此後,濱口之名在全球快速竄升,《睡著也好醒來也罷》(2018)、《偶然與想像》(2021)與《在車上》(2021),皆在國際影壇獲得無數肯定。

作為一名成就斐然的電影導演,濱口竜介從不吝於分享自己的「影迷」一面,分享他的熱愛電影片單。其中,楊德昌是經常出現的名字,去年東京影展,濱口為《獨立時代》(1994)擔任映後座談人,今年「一一重構:楊德昌」回顧展,濱口竜介更受邀來臺擔任國際論壇嘉賓,亦出席國家電影及視聽文化中心舉辦之「濱口竜介作品特映」專題放映,以多場座談與講堂與臺灣影迷交流。《放映週報》循此契機,以楊德昌為題,請濱口竜介深入談論這位對他有著非凡意義的電影作者。

訪談過程中,看著濱口導演炯炯有神地,談起怎麼受楊德昌影響,好奇地問「很多導演不太會侃侃而談被誰影響,好像會想保留創作的神秘感,但濱口導演很不一樣,為什麼呢?」,他笑稱:「完全不覺得怎樣。因為我覺得,基本上,我並沒有拍電影的才華,我的才華並不能完全靠自己,有很多是從別人身上學到的。當然也會希望有朝一日,有些能轉化成屬於自己的原創性。不過截至今日,我使用的絕大部分拍電影方式,都是我從其他電影、大師那兒學來的。既然如此,那我就有義務回報他們的恩情,所以接受訪問時,自然就會主動說出是跟誰學習。」

這篇訪談,即是恭謙的濱口導演,針對楊德昌的一則學習心得彙整。

※※

最冷漠的態度,去談內心最灼熱的情感

——濱口導演是什麼機緣下認識楊德昌導演?何時開始喜歡?最有共鳴的點是什麼?

濱口:我在 20 幾歲時,在日本戲院看了《一一》(2000),那是我看的第一部楊德昌電影,但三小時幾乎都在睡,一起去看的朋友說很好看,不過我錯過了。大學(東京大學文學部)參加電影社,很多社員喜歡楊德昌,有播我也會看,《獨立時代》、《麻將》(1996)那時都有看,但印象不深。當時還有用錄影帶看《牯嶺街少年殺人事件》(1991),片長四小時,大部分都睡了,可是我還記得看到後半,雖然有點半夢半醒,不過突然覺得「好好看喔」。那時就想,如果未來有機會,要用更好的方式重看。讀研究所時(東京藝術大學映像研究所),所上有大概 200 多人座位的大型視聽教室,銀幕大小接近戲院。有次經由朋友手上畫質比較好的《牯嶺街少年殺人事件》LD,轉成 DVD 來播放,用大銀幕、大音量,好好地重看。這次從頭到尾都沒睡,受到非常大衝擊:「電影怎麼能以如此被淬煉後的形式傳達!」,從此留下很深印象。

那次衝擊後,我把楊德昌作品幾乎重看一次。可是當時重看的時間點,有些作品還沒機會看到,如《恐怖份子》(1986)我是趁楊德昌導演去世後的紀念放映,才在大銀幕看到,《青梅竹馬》(1985)則是六、七年前才看了修復版,《海灘的一天》(1983)一直沒機會看,直到臺灣片商(東昊)朋友送給我藍光,才看了高畫質版。長片之外的短片,之前也有看。總之幾年下來,楊德昌導演的長短片作品,我應該都看過不只一次。其中對我衝擊最大的,還是《牯嶺街少年殺人事件》,後來都無法超越那次震撼。這意思不是其他楊德昌作品不好,而是那次在我心中的震撼程度,是高到放眼全世界任何一部電影都無法超越的。若真要挑另一部特別有共鳴的,我會選《一一》。我也看了好幾次,每次看都覺得表現出楊德昌導演的另一種面向,不同於《牯嶺街少年殺人事件》的尖銳,變得比較成熟。

——濱口導演應該沒見過楊德昌導演本人,比較是透過作品來認識他吧?在您的想像中,楊德昌導演是一個怎麼樣的人?

濱口:我沒見過楊德昌導演本人,來臺灣後,有很多人跟我講過他的事。聽完後,我也再次確定,我從他作品中看到的那部分可能蠻接近本人,就是:楊德昌導演是用最冷漠的態度,去談內心最灼熱的情感。他有這個二重性、雙面性。他對很多事的想法很激烈、很熱情,甚至火爆,但又能抱持冷靜、客觀,甚至冷漠的視角去直視,不過並非從頭冷漠到尾,又能在作品的某一瞬間,釋放出包裹其中的情緒。

以「導演」身分出發的「電影學習會」

——這邊想稍微繞開楊德昌這個主題,了解一下您作為「影迷」的狀態。就我所知,濱口導演會跟三宅唱導演、一位日本影評人,定期做主題式看片與討論,如選定「成瀨巳喜男的默片」這樣的範圍來看。可以跟我們介紹一下這個聚會嗎?

濱口:是的,我跟三宅唱導演、影評人三浦哲哉會定期舉辦「電影學習會」,一到兩個月辦一次,至今已維持三、四年左右。一開始有想過,能否把我們的討論出書,分享給大家,不過到現在都還沒有實際規劃(笑)。我們都很珍惜這個學習機會,在這個學習會上,我們出發的身份比較不是「影迷」,比較是「導演」,會很仔細地討論電影要怎麼拍,如攝影機要用什麼角度來拍出這個效果、為什麼這時要拍演員的背面,或者這個鏡頭裡拍出了哪些乍看不明顯,但仔細看會發現有所設計的細節等。三宅跟三浦的觀點很尖銳,常能指出我沒發現的細節,跟他們討論學到很多。跟他們聚會,也能讓我放鬆、暢所欲言。

——有討論過楊德昌導演嗎?

濱口:有討論過侯孝賢導演,但目前還沒有討論過楊德昌導演。我覺得最大原因是,我們三人太喜歡楊德昌了,至今不敢碰這個題目(笑)。以後也許有機會。

——挑選主題上有什麼規則嗎?

濱口:沒什麼規則,主要是看大家聊天時,誰最近對什麼感興趣。只是我們聚焦的導演比較古典,通常是 1950 年代或 1950 年代以前,如美國黃金年代的約翰福特(John Ford)、道格拉斯瑟克(Douglas Sirk),或日本黃金年代如成瀨巳喜男等。

最大影響:意識到空間與人的關係

——回到楊德昌,如果我們把電影分成「形式」跟「內容」兩部分。在形式上,楊德昌導演對濱口導演有什麼具體影響?

濱口:楊德昌導演對我在形式上最大的影響,是如何在一個空間中,為人物安排位置與動作。在此形式特色上,不管楊德昌導演或侯孝賢導演,都有做出充分表現。尤其,楊德昌導演的每部作品都發生在臺北,臺北影響了電影中的構圖與攝影角度。他拍的不只是劇情,也是這座城市。例如,他拍的景是兩個人在房間內對話,透過房間的透明窗戶,能看到街上有人走動,儘管主要故事是室內的兩人對話,但窗外的臺北也是另一個同時成立的故事;人物與環境,在同一鏡頭下各自存在,甚至這座城市、這個環境,也在推動人物的故事線。

這對我影響很深,我幾乎每個作品都會去意識到空間與人物的關係。最強烈的是《親密》,當時剛好特別在鑽研楊德昌作品,受較大影響,每一場戲都很在意攝影機擺放的位置、怎麼去拍人物、攝影機跟空間的關係。例如《親密》一開始有一幕,主角在咖啡廳內弄東西,攝影機稍微拉得遠一點,讓我們看見咖啡廳的入口與街景,等於人物被玻璃窗包圍在此一空間內,外面的城市自動地運作起來。這一幕我自己在拍的時候,也覺得很「楊德昌」。另一個比較明顯的是,我在拍交通工具時,人物被限制在某個空間內,彼此沒有對話,但外面的東西在流動,整座城市會自己動起來。

——這樣說起來,《親密》搭電車那場戲也受到影響嗎?

濱口:對,但電車那場也比較受侯孝賢導演影響(笑)。總體上,就是蠻受臺灣新電影的影響。我自己覺得,侯孝賢導演與楊德昌應該有受到對方的刺激,因此讓我有可以學習的共通點。

——那在內容部分,楊德昌導演對您有什麼影響嗎?在我的感覺上,好像您們都在處理「亞洲現代社會」這個命題。

濱口:我從楊德昌導演身上學的,比較不是怎麼看事情或寫故事,而是他證明了:我們的日常生活,也可以拍成一部電影。例如《獨立時代》在情節上發生的,乍看是不太有趣的一對男女關係,可是電影讓他們在互動上,表現了都市越來越自動化後的小人物苦悶、都市生活中的漸漸失去自我。這些都讓我明白,好好描寫你看到的身邊生活,觀眾是可以看到更多東西的,不管形式或內容皆然。

表達上的直接,算是楊德昌導演的弱點吧

——楊德昌導演的批判性很強,無論是針對父權、傳統價值、群體盲從等,好奇濱口導演對於這部分有何想法?

濱口:毋庸置疑,楊德昌導演的批判性很強,他也不斷在電影中講,假如不重視這些,總有一天會釀成悲劇。但臺灣跟日本還是有很多看似相近又不太一樣的地方,身為外國人,可以從兩個觀點來看。

一是作為外人,比較旁觀地來看楊德昌導演對臺灣的情感與批判,反而能看到他比較強烈的信念,甚至有些比較樂觀的部分。因為台詞常出現「希望」二字,從這些台詞使用與他正視悲劇的態度,反而能看見他對這座城市的信任。儘管,有些角色比較是被單方面地賦予悲觀或樂觀的想法,不過觀眾一旦全部接起來,就能看到一個比較全面的東西,反而比戲中人感受到更多希望。《一一》就是這樣的作品。另一種觀點是,看到楊德昌導演這樣去看臺灣社會,生活在都市的日本人會有共鳴,假如我們無法像他那樣來正視問題,總有一天也會面臨溝通瓦解。

——楊德昌導演在作品中有許多訊息想傳遞,有時電影角色們的台詞,好像個別為導演本人的某個部分代言。濱口導演怎麼看他的這種表現方式?又怎麼拿捏自己作品中的訊息傳遞?

濱口:的確,楊德昌導演在台詞上比較直接,容易讓人疑惑,這些少男少女角色好像不會講出這種台詞(笑),或者忽然在日常生活中講出太宏觀、有理論的說法,但這些在他作品中都很常見。表達上的直接,算是楊德昌導演的弱點吧。即使像他這麼厲害的導演,都可能因為想直接表達作者性,因此帶來干擾。這是我想避免的,寫台詞時會想像這個角色設定下應該講什麼,而不是把我自己想講的寫進去。可是一個人的想像力有限,要怎麼突破限制?我目前的作法是找共同編劇,藉由別人加入來突破,不過其中的平衡該怎麼拿捏?我目前還沒有正確答案。

我在這點上的目標是成瀨巳喜男導演,成瀨的作者性也很強,早期作品也會把想法直接放進台詞,不過你可以看到他晚期做出調整,盡量不讓角色把導演想講的東西講出來,甚至刻意不講。壓抑台詞中的作者性,會讓作者想講的訊息減少嗎?成瀨證明了並非如此,他在這部分的控制做得很好,是我會想努力的方向。

繼承精神,而非模仿

——導演來臺北也不少次了,好奇您從臺灣電影中認識的臺北,跟現實中接觸的臺北有何差異?

濱口:實際看到的臺北,真的跟透過電影得到的印象不盡相同。因為電影還是有攝影機角度,例如我去《一一》的景點,發現這個路口原來轉過去是長這樣,這是我在電影看不到的,明明這個路口跟電影中長得一模一樣,可是我對這邊的印象,跟電影很不同。藉此可了解,楊德昌導演在構圖上下了多大心力,也能了解他走遍臺北各處,做了仔細觀察。

——日本片廠松竹,曾邀請侯孝賢導演拍《珈琲時光》(2003)來向小津安二郎導演致敬,假使今天有一個企劃是邀請濱口導演以「向楊德昌導演致敬」為契機來拍臺北,您會有什麼想法?

濱口:我在 2003 年的一個小津論壇看了《珈琲時光》,看之前心想,「就算是侯孝賢導演,要拍『小津電影』應該也是辦不到吧!」映前侯孝賢導演就說,他不是要模仿小津,而是要繼承小津的精神、表達對他的尊敬。《珈琲時光》還是有一點點模仿小津的手法,但那真的不是重點,重點在於這部片完完全全是侯孝賢導演對小津的致敬。回到剛剛的問題,如果我要拍一個向楊德昌導演致敬的電影,應該就會學習侯孝賢導演的方式,不拘泥於楊德昌導演的形式或敘事,而是想辦法去接近他看待電影的態度,用他的精神來致敬。■

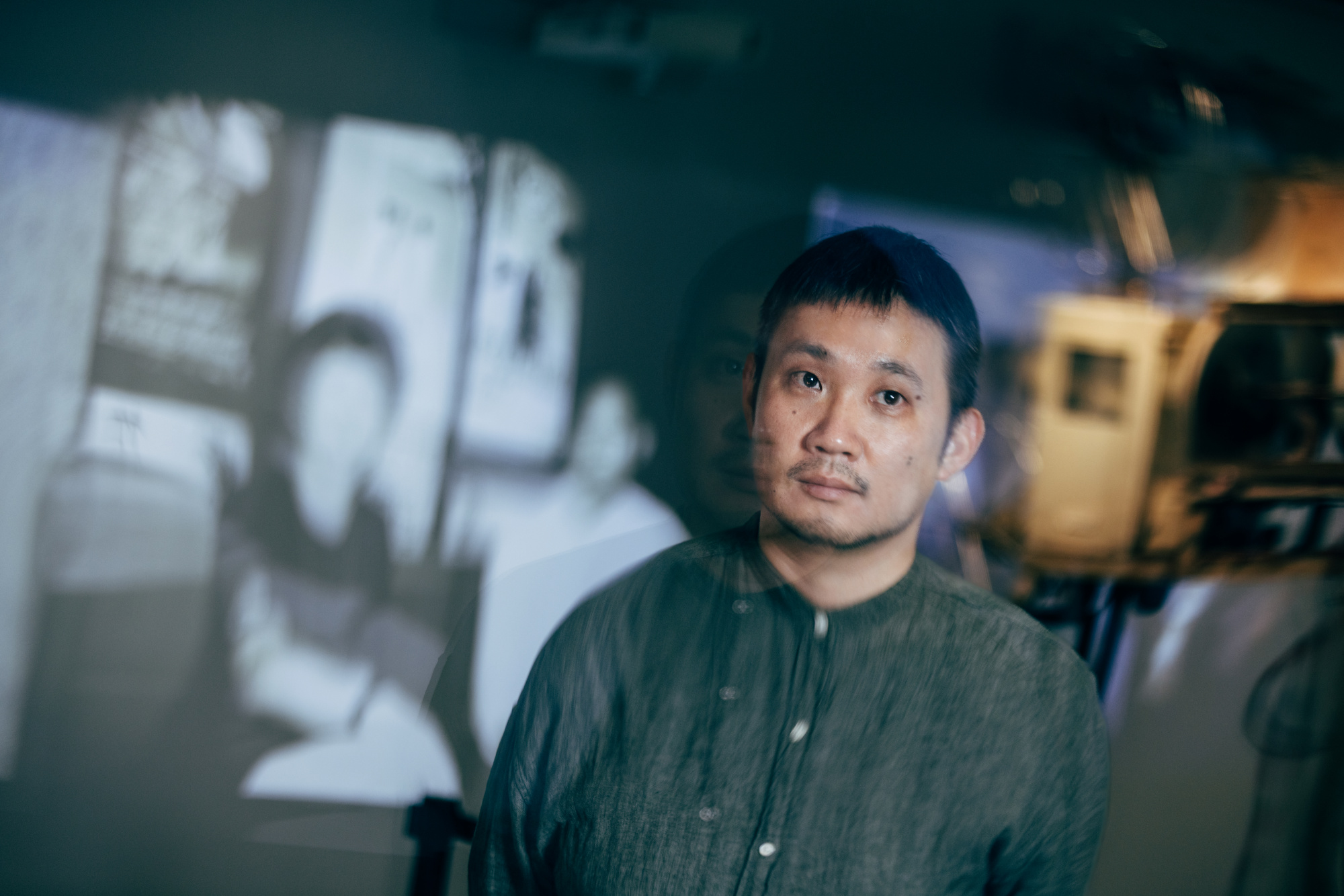

.封面照片:濱口竜介於「一一重構:楊德昌回顧影展」留影;攝影/蔡耀徵