說故事的日子,與積雪消融的那一天──專訪《雪水消融的季節》導演羅苡珊

編按:2017 年 ,梁聖岳與劉宸君於尼泊爾登山受困 47 天,梁聖岳獲救,劉宸君卻不幸罹難過世。2024 年,兩人至交羅苡珊執導紀錄片《雪水消融的季節》,以影像處理對兩人的情感,也細觀這起不幸事故與生命共鳴之深遠影響;本片於瑞士真實影展世界首映,並入圍 2024 台北電影獎最佳紀錄片。本期《放映週報》,由作者翁煌德於韓國全州影展的亞洲首映現場與導演羅苡珊進行訪談,論及本片拍攝動機、導演河瀨直美對本片的風格影響,還有與人物們連結深遠的性別思考。請見本篇專訪。

※※

2024 年韓國全州影展,臺灣導演羅苡珊執導的《雪水消融的季節》入選了國際競賽單元,也是少數得以參與大獎競逐的紀錄片。對於臺灣影壇而言,羅苡珊是一個相當陌生的名字,因為他既非科班出身,過去也無任何拍片經歷,但他卻花了七年時間投入紀錄片製作,打破了所謂血統出身的桎梏,硬是憑著自己的創作天分走出了一條路。

《雪水消融的季節》的背景故事大家並不陌生。2017 年,梁聖岳與劉宸君遠赴尼泊爾登山,卻因大雪受困 47 天。梁聖岳活了下來,劉宸君則不幸殞命。由於這是破世界紀錄的求生經歷,該事件立刻引起全球媒體的關注。但對於羅苡珊而言,他對此事的觀點卻與所有人相異,因為他原本理應與兩人同行,卻因病無法赴約。他拿起攝影機,心想著要替劉宸君完成遺願、幫梁聖岳度過創傷,卻隨著拍攝的過程逐漸叩問內心,發現不在場的自己,也同樣有著有待痊癒的創痛⋯⋯。

※※

──2017 年 4 月,梁聖岳獲救後,最讓我記憶猶新的一個討論是,因為聖岳獲救之後拍下的許多照片都是面帶笑容。印象中,有網友質疑他太冷血,媒體還找心理師分析他笑的原因,那時我就知道這件事的討論要偏掉。儘管你與兩人關係甚篤,但要說服聖岳同意被拍攝,他可能也會擔心自己被呈現的形象,我相信這不是容易的事情。請談一談當時是怎麼說服他接受拍攝。

羅苡珊(以下簡稱羅):我剛知道他們獲救的時候,一方面,宸君僅在三天前離世這件事對我造成很巨大的衝擊,另一方面,也很擔心聖岳獲救後的身心狀態。當時有透過在尼泊爾的友人聯繫上聖岳、跟他通過話,感受到他至少不會有負面的想法。那段時間也有《蘋果日報》的記者直接去尼泊爾的醫院採訪他,但報導後,卻引起大眾對他的批評。聖岳回臺後,我去醫院探望他,發現他處於一種相對亢奮、積極的狀態。當時我也深刻地意識到,人表達悲傷或受創的方式有非常多種模式,而其實沒有任何人可以去評斷聖岳的反應,因為沒有人跟他一樣經歷過這種極限經驗:受困長達 47 天、靠著與宸君的約定撐下來、又目睹宸君的離世;當他在獲救後,體悟到自己還活著,又看到熟悉的人時,一定是喜悅的反應,也會很渴望說出很多事情。

在醫院,聖岳告訴我,他跟宸君有個約定:活下來的人要說出他們的故事。這個約定與宸君的精神帶給他很大的力量,他也想替宸君做很多事情。而從那時開始,我也受到他這樣的積極與能量所影響,甚至可以說,他傳達出的樂觀,反而比起任何其他安慰的話語,更能撫平我對山難結果的傷痛。當時我有種強烈的感覺,是我們對宸君與山難的看法,只有跟對方才能傾訴與被理解;於是在這樣的情況下,我們一起討論了能夠以什麼方式延續宸君的生命,這其中包括持續爬山旅行、蒐集宸君的文字並出版、以及紀錄下我們目前的生活。而後者便是這個紀錄片計畫的最初雛形。

當時聖岳的受困天數破世界紀錄,所以有非常多國內外的記者、出版社、甚至國家地理頻道都來與他聯繫,想做這個事件的報導與紀錄片。但當時聖岳的態度很明確,也就是針對山難事實的釐清,他只接受他信任的媒體,比如後來有做出深度報導的《端傳媒》。至於其他寫書與拍片的邀約,他很直接地拒絕對方,因為他認為應該由我們自己來說、來拍、來寫這個故事。所以,可以說當時並不是我去說服聖岳接受拍攝,而是這個紀錄片最初的拍攝,便是我們共同「想替宸君做些什麼」而啟動的計畫。

──投入拍攝的時候,就已經有整個計畫的雛形了嗎?例如前往尼泊爾拍攝等等。還是到了哪個時間點、特定轉捩點,讓你意識到可以做出一個完整的製作?

羅:一開始我對紀錄片的拍攝跟製作沒有任何概念,單純只是有個想要記錄下什麼的衝動與渴望。影像紀錄是可以立即錄製下來的,與需要經過沈澱才能寫出的文字不同,所以我最初是抱持著「想要留下什麼檔案的心態」在拍的。大概密集拍了八個月左右,才慢慢從素材中釐清想講的故事;後來便是邊拍邊找,跟著現實的變化去調整創作方向。

在整個拍攝過程裡,「非拍不可」的執念其實一直都存在,所以並沒有一個特定的時間點,讓我突然意識到可以拍出來,因為我覺得自己一定要拍出來,無論用哪種規模、花多少時間都可以。一開始也是不懂自己為什麼這麼執著,只覺得是在一步步完成當初想替宸君做的事。但無論是參與回應社會輿論的《端傳媒》深度報導,還是出版集結宸君生前文字的文集《我所告訴你關於那座山的一切》之後,我好像都還抵達不了一個滿足與和解的狀態,總覺得有所匱乏。

於是我一直問自己,宸君留下的那句「活下來的人要說出這個故事」中的「故事」,究竟指的是什麼故事?誰的故事?由誰來說?後來我逐漸釐清不同的「故事」帶來的意義:2018 年完成的《端傳媒》深度報導,聚焦於聖岳作為倖存者在事發前的旅途、事發經過,以及他倖存後持續爬山的現況,但在報導中宸君卻是缺席的,主要是因為家屬對事件新聞性的描述有強烈的反感。而在 2019 年出版的宸君的文集,則是聚焦在宸君的文學生命,縱使一開始出書也是我與聖岳想一同完成的計畫,但後來聖岳也表示他希望自己的名字不要出現在書中。於是,無論是以聖岳為主角的報導,還是以宸君為主角的書籍,宸君與聖岳都無法同時存在。

我後來理解到,我對於拍攝的執念,某程度就是想要說出一個聯繫我們三人的故事版本;而透過將敘事焦點轉移到「我自己的經歷」,而不是聚焦山難、宸君或聖岳,是唯一能讓宸君與聖岳同時出現在故事裡的方法。也一直到完成這個紀錄片,我才覺得自己真的完成了對山難事件、對宸君離世,以及對自身創傷的探索過程。

──《雪水消融的季節》這個片名感覺除了在描寫事件當下,也像是在描寫你的創傷漸漸療癒的過程。請問導演是在什麼時間點意識到這部作品並不該是用來為聖岳療傷,而是該用來療癒自己呢?

羅:比較明確的時間點是在 2020 年疫情(Covid-19)的時候。其實大概在 2018 下半年左右,聖岳就已經越來越抗拒被拍攝,最後更明確表達不願意被拍;在那之後,我試圖轉變創作方向,想藉由去尼泊爾蒐集資訊找到新的可能。我在 2019 年就先去了尼泊爾田調,原本預計 2020 年去尼泊爾正式拍攝,但當時又遇到了疫情。所以當時等於是遇到了兩個被迫停拍的難關,一是原先記錄的主角聖岳拍不到了;二是原本以為可以尋找新方向的尼泊爾旅程,也被迫暫停了。

那時候我大學剛畢業,原本已經算好一畢業就可以去尼泊爾拍攝,結果卻變成在疫情期間,既沒有學生身份、也沒有工作,紀錄片的計畫也停止了,我沒有任何社會身份可以定錨自己,人生突然多出一大段空白。我一開始感到很恐慌,但這個被迫暫停的狀態,也讓我突然有了非常多逼著自己沉澱、面對自己的時間。我也才在這段無所事事的時間裡,慢慢接受自己確實有因山難事件而來的創傷。

我也意識到,從事發到疫情前這段時間的密集拍攝,背後的動力其實是來自於我一直賦予自己記錄者的身份跟責任,告訴自己要「替宸君完成遺願」或「替聖岳向社會大眾平反」,但也從而拒絕承認自己同樣是故事的一部分,無意識地逃避面對自己因山難事件而來的創傷。而過去的我以記錄者責任自我說服、企圖想替聖岳療傷,其實是我將自己對療傷的渴望投射到他身上。

直到聖岳離開拍攝、尼泊爾被迫停拍後,我才推翻了這個創作者的幻象(illusion),也認清不能再躲在「為了宸君與聖岳」這個表面原因的背後,而是得去正視這部片必然是個人的,也必然是源自於面對自身創傷的需求。踩穩這樣主體經驗出發的創作位置後,我就比較清楚接下來該怎麼拍,所以就用比較冷靜的方式完成後續的拍攝,包括回到尼泊爾的旅途。

──導演怎麼看待聖岳最後不願意跟你前往尼泊爾的決定?這是出乎你意料的轉折嗎?

羅:在聖岳仍對拍攝展現熱忱時,我們就有討論過要一起去尼泊爾,也一度幾乎要成行。所以,他不願意去尼泊爾時,我其實滿受傷的,因為我那時仍相信我們會一起透過拍攝去面對這個事件、面對宸君的離去。在那之後,我花了非常多時間去調適、重新釐清我們彼此的創傷來源,也漸漸可以理解為什麼聖岳不願意被拍,以及他為什麼不想去尼泊爾。

我理解到,我的創傷不只是來自於宸君的離世,而更是來自於我沒有機會參與那趟我原本要跟他們會合的旅程。在事發當時,我在一個很天真卻又很真實的層次裡,希望我就在那個洞穴裡、跟他們在一起。因此,我的創傷來自我的「缺席」、來自於一種被排除的恐懼;而山難的結果,也就是宸君的死亡,又是一個絕對的排除,表示我永遠被排除在宸君的生命之外。

我也因而意識到,聖岳的創傷跟我的創傷是完全不一樣的。他的創傷是來自他的「在場」:在那整整 47 天,他都與宸君一起親身經歷所有事情,看著宸君在他身邊離世。這個「缺席」跟「在場」的根本差異,使我與聖岳本來就不可能共同面對創傷,因為打從一開始,我們的創傷就是不同的。

對聖岳來說,他根本沒有必要回去尼泊爾,因為他已經在那裡經歷過一切;而當時缺席的我,才是那個有必要去到山難現場的人,所以,我渴望透過拍電影的方式,去尼泊爾彌補這個缺席、這種被排除的感受。理解到這個層次之後,我就可以接受跟理解聖岳的決定了。

──「山」是作品之中很重要的母題,同時也象徵著危險、死亡以及後來的重生。請問山之於你們三個人的重要性是什麼呢?

羅:山確實是片中非常重要的視覺元素,雖然我們沒有在影片裡很直白地去談山的意義,但有九成的場景都發生在山中。在拍攝期時,我們就已經決定是想透過角色之間的情感,去自然地襯托出山這個題目,因為山確實是我們三人最初相遇的場所,而雖然最後我們各自走上不同的道路,但山也永遠是聯繫我們的地方。

我跟宸君是在思想保守的曉明女中認識的,在高中生的年紀,我們對於自我認同有很多的困惑。在那個時期裡,我也在同志遊行上認識了聖岳,並把他介紹給宸君,然後他們就一起騎腳踏車環島、爬山,後來我也加入他們爬山的行列。可以說當時認識聖岳、跟著他爬山,是我與宸君之所以可以化解對生命的困惑、面對存在危機的途徑,而山及旅行也就成為我們之間的重要情感基礎。

當時我們大多對山有著浪漫主義式的嚮往,但在對這份嚮往的追求過程中,宸君也過世了。因此,山對我們來說其實也是個多面向的存在,在創作這部片時,我也希望將山的不同面向呈現在片中:既有我們對山的浪漫想像與嚮往,也有這背後在山中死亡的代價與殘酷。但山的殘酷不等於可怕,甚至有可能帶來救贖,我覺得對我來說,實際面對山、體認到山與死亡的殘酷本身,並進而擁抱自己仍活著的事實,是創傷和解的必經途徑。我相信這層體悟也是宸君跟聖岳在洞穴裡經歷過的。在影片結尾時出現的《沙郡年紀》(A Sand County Almanac,1949)是他們受困時反覆讀的書,當時宸君也藉此理解了山與人之間不可避免的矛盾、人類之於山的有限性與渺小,進而接受了自己必然死亡的命運。

──儘管拍攝一個如此轟動的事件,但導演在敘事策略上似乎沒有太多戲劇性的渲染,甚至連新聞畫面都沒有引用(只有採用剪報),當時是如何去建構出紀錄片的敘事調性呢?又是否有參考過什麼樣的紀錄片作品?

羅:在事發後不久,確實會覺得一定得使用新聞畫面,對於影片的想像也是聚焦在事件細節,比如事發經過、搜救過程、家屬心境等等。當時我並沒有把自己想成是影片的一部分,而是定位自己是「記錄者」,想盡可能全面地記錄跟訪談跟事件有關的人,也包括宸君與聖岳的家人、協助搜救的友人等等,也確實有拍到一些訪談的素材。當時這樣的企圖,某方面也是想替聖岳與宸君平反,覺得說出事實就可以釐清大眾的誤會。

但繼續拍下去之後,有個很具體的感受是,新聞的熱度很快就過去了,除卻那些因這個戲劇性事件而來的外部關注,其實剩下的是事件之後,生者仍然要繼續活下去的這個事實。加上後來有《端傳媒》的記者替聖岳做了深入報導,某程度已經完成了回應社會大眾、替兩人平反的目標。當時我就更加體悟到,聚焦新聞事件是一個暫時性的、外部的觀點,但我不是一個外部的記錄者,而是宸君與聖岳的朋友、甚至是他們旅途的一部分,而我有只有我才能述說的故事。

後來我也參加了一些國外的工作坊與提案會,發現這些國外的評審和聽眾,他們對山難事件越一無所知,就越沒有被當時新聞所影響的先入為主的預設與包袱,反倒更能直接看到故事中三人間的情感核心。在後續長時間的拍攝與剪接過程裡,我也就更確定故事必須以我個人的角度出發講述,並聚焦在三人之間的情誼;因此無論是事件細節,或者是山難其他相關的人的角色,其實都離題、失焦了。所以算是透過拍攝,去慢慢找到說這個故事的核心,才去建構出目前這樣非戲劇性的敘事方式。

──是不是也早就剪出了幾個不同的版本?

羅:有,2018 年時我曾經自己剪接了一個 30 分鐘的短片版本,主要是為了申請資金,但也是給自己一個機會審視拍攝素材跟想法。這個短片版本以聖岳為主角,聚焦他倖存一年後的生活。當時他還沒有離開這個拍攝計畫,我也還沒釐清是否要把自己放到影片裡面,可能當時「想要幫聖岳療傷」的企圖跟投射還存在。這個版本做完後,經歷了聖岳不願被拍的轉變,創作一度陷入很大的瓶頸,我也開始參與一些國內外的工作坊來探索新的創作跟拍攝方向。

開始剪接後,我覺得最主要的敘事轉變,是發生在去年參與日本山形紀錄片道場駐村工作坊期間。我們一開始交去的粗剪是一個敘事線複雜、非線性剪輯的版本,不過後來幾乎每個導師——包括導演黃驥與大塚龍治、剪輯師雪美蓮(Mary Stephen)、剪輯師秦岳志、導演河瀨直美——都不約而同地對我們的粗剪有類似的建議,也就是都覺得這個版本其實是在用複雜的敘事結構與把戲,去逃避最深層而直接的情感。於是後來我們重新將故事線調整成順時序、以統一的觀點講述我從接獲山難訊息以降,面對山難的一整個歷程。一旦確立這個方向後,剪輯的進展就比起駐村前快速、流暢很多,最後呈現的成片也是延續這個敘事方向去逐步雕琢出來的。

──我在欣賞這部作品的時候,其實也有想到河瀨直美的風格,只有我這樣聯想嗎?

羅:我們在瑞士真實影展首映之後,也有一篇刊載在瑞士藝文媒體《La Pépinière》上的法文影評在文中提到,這部片讓他想到河瀨直美。(注1)

其實一開始我沒有看很多河瀨直美的作品,是 2021 年參與印尼日惹 ASIADOC 工作坊時,當時的導師之一黃胤毓曾推薦我去看她早期的作品《擁抱》(Embracing,1992)跟《蝸牛》(Katatsumori,1994),我看了之後深受震撼,主要的原因是她拍攝私紀錄片的方式,跟現在主流的個人紀錄片非常不同。現在的紀錄片主流是角色驅動,個人紀錄片中的導演也必須把自己當成是一個角色;但河瀨直美早期的紀錄短片,完全沒有這種自我異化的過程,她不需要入鏡,她的主觀鏡頭本身就可以感受到她的存在。有點像是她渴望成為相機本身,相機也是她身體的延伸,而她透過相機去觸摸她的拍攝對象、渴望與其融為一體。那是非常私密而親暱的視覺語言,這之中也帶有一種無法觸及的哀傷。這對我後續思考、摸索這部片的視覺語言有很大的影響。

後來在 2023 年,我們又參加上述提及的日本山形紀錄片道場駐村工作坊,也很幸運地能直接聽到河瀨直美對粗剪的看法。比起具體的建議,更多時候其實是感受到她對電影的視野跟態度,而這也影響了我們這部片的剪輯。比如她當時提到,電影作為一個載體,能夠允許創作者同時活在過去與現在的時間當中,過去與現在的關係並不是老生常談的「閃回」(flashback),而是身處於此時此刻的自己,仍然被過去所包圍。以這部片來說,山難事件存在於已逝的過去,而我處於持續進行式的現在,重要的並不是去重溯與解釋過去曾發生的事,而是去傳達過去如何仍然圍繞著此時此刻的我。後來我們重整敘事時,決定以山難事件之後的時間作為出發點,以順時序的方式開展整個故事,並透過「現在」的追尋與探索去折射出「過去」的事件,而非直接重建與解釋過去。會決定採用這樣過去與現在共存的敘事策略,可以說也是受到河瀨直美的電影觀所影響。

──我想觀眾感到最驚訝的一部分,就是團隊真的跑到尼泊爾拍攝,還訪問到當地人。請談談這整個過程的挑戰。

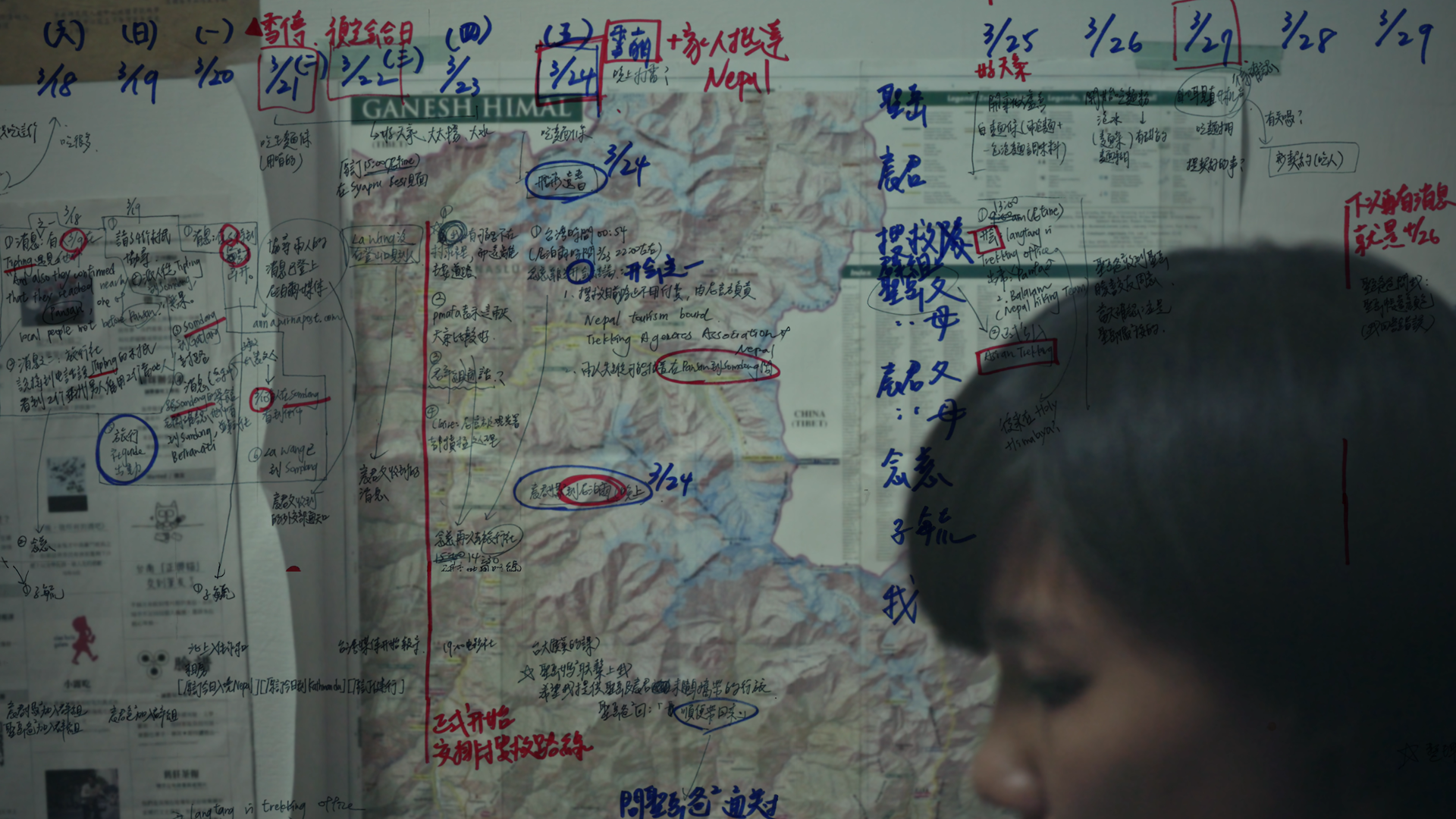

羅:對,整個尼泊爾的拍攝確實是面臨滿多挑戰的。我們一開始其實是要跟搜救到他們的健行公司 Asian Trekking 合作。早在 2018 年,我就有寫信給這家公司,向他們詢問是否能取得搜救時拍攝的檔案,當時公司的老闆非常慷慨地無償授權給我們使用。後來在 2019 年,我第一次去尼泊爾蒐集資訊時,我也曾跟他們見面、謝謝他們找到我的朋友,並提到接下來有在尼泊爾山上拍攝的計畫。當時他們很熱情,也很樂意跟我們合作紀錄片的拍攝。

回國後,我漸漸在寫信與他們溝通的過程中,發現彼此的想像有很大的落差。其實這個落差也是可以理解的:他們是專門服務登山客的公司,對於怎麼在爬山的同時顧及拍攝實務與技術,其實不是那麼擅長。繼續討論下去後,整個爬山的規模和人數不知不覺地變得很龐大,甚至有討論到揹整個發電機上山的方案等等。後來到 2020 年初,我們之間的討論就遇到了無法化解的瓶頸,也就是他們依照我們的拍攝需求所提供的行程,我們在預算與拍攝規模上都無法負荷;而這時剛好又遇到疫情,尼泊爾的簽證變得很難取得,我們也就不得不暫時中止尼泊爾的拍攝計畫。

在因疫情而停拍的期間,我們認識了一位尼泊爾當地的獨立紀錄片導演拉詹.卡泰特(Rajan Kathet)。他非常熟悉在尼泊爾冬季山區的拍攝,因為他當時也剛拍完自己的首部紀錄長片《巡冬沒有假期》(No Winter Holidays,2023),這部片剛好也入圍了今年台灣國際紀錄片影展(TIDF)的亞洲視野競賽單元。這部片也是在尼泊爾山上拍的,現場拍攝的劇組非常小,所以,他很熟悉如何在有限人力的前提下,應付山區與雪地的拍攝。而這樣小規模劇組帶來的機動性,以及能與當地人建立的關係,對我來說也是非常理想的拍攝狀態。

考量到拍攝預算不足以負擔我們在尼泊爾從雪季拍到融雪季,我們在疫情期間還無法入境尼泊爾的時候,就準備了一個尼泊爾雪景空景的視覺拍攝清單,請拉詹與他的主創團隊在雪季前往尼泊爾山區拍攝。影片裡最開頭的那顆在雪地中行走的主觀鏡頭,以及有些比較抽象的雪景,其實都是他們在那時拍攝的。

後來疫情漸緩、國界逐漸開放後,我與攝影師維隆就在 2022 年的融雪季前往尼泊爾,與拉詹的主創團隊碰面後就一起上山拍攝。其中一個主創成員普雷姆(Prem)身兼健行嚮導、現場製片、口譯等身份,每到一個村子就會去跟當地人打交道,問有沒有人記得這個山難事件,而如果有村民還記得的話,他就會回來跟我們提議哪個時間段可以去訪問哪個村民;而另一個主創成員巴斌(Babin)其實是攝影師,在這趟拍攝中主要協助我們現場收音,此外他也非常熟悉在山上的器材、電力與檔案管理流程,比如如何替器材防水防雪、太陽能充電等等。總體而言,他們對我們的幫助非常大,這次拍攝讓我與維隆非常難忘,而我也從中學習到紀錄片獨立製作的各種可能。

──訪問村民的部分也會很困難嗎?有什麼特別印象深刻的發現?

羅:困難的部分比較不是在現場訪問,而是拍攝過後的素材翻譯與剪輯,比如尼泊爾語訪談即便打成逐字稿、翻譯成英文,仍然很難找到每個語句的剪點;另外在剪輯的一開始,我們都很難想像如何將臺灣與尼泊爾的素材剪成融貫的敘事結構,畢竟兩者之間的影像質地落差很大。後來決定以我的旅程為主敘事後,發現這樣的落差反而變成一種優勢,可以在視覺上、空間上呈現旅途心境的轉變跟成長。

在尼泊爾訪問村民時,我非常意外當地村民都還記得這個山難事件,而且這在他們的村莊裡,已經變成是一種廣為人知的謠傳,甚至有種山間傳說、神話故事的氛圍。在電影裡,有個場景是一名當地耆老被一群村民包圍,講述當時發生的事情。那位耆老是當時最初找到聖岳與宸君的人,事發當時他也是村長,對鄰近村莊的影響力很大。我們遇到每個當地人,即便他們沒有遇過這件事,他們也都會記得這個村長說的話,也都知道兩個臺灣人曾經來過這裡。

另外有趣的是,影片裡也有個場景是一名當地人描述天氣變化很大、積雪很多的山口,當時在訪問現場,這位村民曾經跟我們分享說,山難發生那年雪季的雪況異常地差,就連已經適應雪地環境的犛牛,都在那年雪季凍死、餓死了;所以在事發後,信奉天主教的當地村民還曾經流傳過一個說法,是認為受困這麼多天還能倖存的聖岳是耶穌一般神聖的存在,行使了死後復活的神蹟。

我覺得,實際走過一趟這些村莊、與當地人接觸後,也發現作為旅行者,即便是與當地相對疏離的過客,其實都一定程度涉入或擾動了當地人的日常生活。我覺得這件事非常有趣,也或多或少轉化了我原先對這個山難的既定經驗。

──你有試著去破除他們的迷信嗎?

羅:他們也沒有到迷信的程度(笑),可能比較類似眾人茶餘飯後的閒聊跟八卦,但整個事件,就會被納入當地的信仰或文化脈絡去解讀。其實也不是每個村民都把聖岳當作神,就好比裡面那個耆老,我們其實拍到很多他對聖岳的批評,可是那個批評的邏輯,比較接近事發時臺灣新聞跟酸民對聖岳的誤解一樣。另外也有村民表達對宸君的疼惜跟對聖岳的不諒解,但我覺得這些描述都比較是以山難的結果去回推他們對兩人的記憶,所以我們就沒有使用這些素材。在尼泊爾拍攝時,我也有跟耆老與當地村民分享聖岳的近況,並解釋說他有自己面對這個事情的方式。

──我留意到在描寫宸君的性別的時候,英文字幕寫的是 him,但依影片中引述媒體報導,卻又是明確寫是聖岳的「女朋友」。關於性別呈現的方式令我感到好奇。

羅:確實在拍攝期時,就遇到過如何呈現宸君性別的困難。例如在寫企劃書尋求資金的時候,如果用中文書寫,就可以用性別模糊的「他」指涉宸君,但若是用英文寫,就無法避免地要直接對宸君的性別認同表態。最初我曾寫過以「she」指稱宸君的企劃書版本,因為那樣的故事是相對好理解、符合異性戀典型的故事版本,宸君與聖岳就是「男女朋友」,而我跟宸君是感情很好的「姐妹」。但我越寫就越覺得不對勁,因為這樣容易理解的關係,並不是我們三人間情感關係的真正樣貌;加上我在認識宸君時,就已經知道他是一位跨性別者,而他的性別探索跟身份,也是我們情感如此深厚的主因。

在我們相識的保守天主教女校,性別是作為高中生的我們非常切身的自我認同探索,但卻也因此招來校方的壓力;當時我見證了許多宸君僅僅因為留短髮、拒穿裙子就遭受懲罰的痛苦時刻。所以,我認為用宸君希望的代名詞「he」去指稱他、保留角色之間的非典型關係,是必要在影片中展現的態度。

在剪接時,我們面臨的另一個困難是怎麼呈現宸君的「跨性別性」。由於我是在事件後才開始拍攝,手邊沒有宸君逝世前的素材,再加上宸君留下的照片、影片或錄音,也沒有他直接說出自己是跨性別的內容,所以我們也面臨「能不能直接幫他出櫃」的問題(以我對他的認識,跨性別身份對他來說不是一個向外的政治表態,而是他與親密之人分享、擁有安全感的私密空間);此外,我也覺得直接用口白解釋他是跨性別,不僅太資訊性,也將認同政治作為標籤凌駕於他活生生的生命樣態之上。於是,最後我們決定盡可能如實地呈現他想被看見的樣子,以這樣的原則去建立他的角色。

片中最早出現的宸君樣貌是一張模糊、性別難以指涉的黑白照片,而接下來的照片與影片也都是以極短髮、男性化的形象出現,所以當我們字幕直接用「he」時,就已經傳遞出他的性別認同跟想被看見的樣子了。而在講述高中的橋段,我們才讓觀眾知道他就讀的其實是女校、有著女性的身體,並因此感到痛苦。到後來揭露媒體報導以「女朋友」字眼指稱他,或尼泊爾當地人仍稱他是「女孩」,這些也都展現了那是外圍的人所定義的他,而不是他自己真正的樣子。而最後影片的結尾,是以他寫給我的遺書作結,其中他也書寫了對自身性別的看法:認為自己是一個純粹的「少年」,而他與聖岳的關係「是兄弟也是情人」。這封信之所以重要,便是在於他在生命的最後,以自己的話語總結與回顧了自身十幾年來的生命,其中不僅只是總結我與他、他與聖岳的關係,也總結了他對性別的探索。

我原先很擔心片中的性別表達得過於隱晦,但無論是在瑞士真實影展、義大利特倫托,還是韓國全州放映時,都有觀眾注意到我們對性別的處理,有些觀眾即使困惑,也不影響他們感受整個故事,對我來說是很大的鼓舞。而這部片的北美首映,最近也確定會是在美國 Frameline 舊金山國際酷兒影展的紀錄長片競賽單元,這對我們來說意義重大,因為這代表了這部片的「酷兒性」是有被看見、接納與承認的。

──同時,我也注意到導演的性別認同是非二元(non-binary),在影片中也有感受到你與宸君的關係有點微妙,性別認同的主題,確實好像也是紀錄片隱含的主題之一。

羅:我對性別的探索還在進行與釐清當中,但最一開始對性別認同相關議題的啟蒙,確實是因為在高中時認識了宸君、參加過一些讀書會或同志遊行,慢慢開始認識到各種超出男女二元框架的多元性別,跟非異性戀模式的關係可能;我覺得在這之中,宸君的性別氣質跟他與聖岳所建立的非典型關係,對我的潛在影響是很大的,但我當時並沒有很有意識地把這些認同概念連結到自己身上,而是把它們理解成政治宣稱跟政治權利的爭取。

開始有對自己性別切身的探索,確實是跟這個山難事件有關,但這也是在事發好幾年後才意識到的。在疫情期間停拍、被迫沉澱時,我才回想起在山難事件之後,我想要讓自己澈底變成宸君。不只是精神上的,而更是身體上的——比如說我仍會穿宸君的衣服,而我唯一有的衣服就是中性、去性化的登山服;我甚至忘記自己在山難事件發生前,曾經有過女性化的服飾;而我也會下意識害怕跟拒絕回想自己曾經有過女性的樣子。我後來理解到,當時的我是想透過身體與性別氣質上的改變,讓自己成為宸君,彷彿這樣就可以代替他活下去。

後來,我花了很久的時間去拆解對自身性別的看法,探索到現在,我比較舒適的認同框架是非二元。一方面是因為我不特別認為自己是女性或男性,另一方面也因為我不認同男女二元的這個分類預設;非二元這個名稱本身就是一個抵抗二元的行動,所以我現在是在這個性別範疇中,感覺到離自己比較接近。

至於影片中我跟宸君、或者說是角色間的關係,我希望能夠跳脫「愛情常規化」(amatonormativity),也就是打破「人們都在追求一對一的浪漫愛情,並將其視為比親情與友情更重要的情感需求」這樣的預設。因此,無論是影片中宸君跟聖岳的關係,還是我跟宸君的關係,我都盡量不去以單一的關係,像是愛情、親情、友情去定義,而是聚焦在「愛」的聯繫。

──導演在拍攝這部片之前從未有過拍攝的經驗,卻有機會一路參與各個工作坊,這個過程中是否也面臨不少質疑?

羅:一定有被質疑的時候,有些質疑甚至是比較直接、比較有攻擊性的。但外在的質疑倒是還好,比較可怕的是這些質疑也會進而內化、影響我對自身創作的看法,導致我曾經對自己產生了非常多的懷疑。但我想,我那時有一個足夠強烈的需要與執著來支撐創作慾望。

在事發之後兩三年,我一直處於「如果今天我無法拿著相機拍攝,我不知道該怎麼繼續生活」的狀態,因為只要繼續拍,我就能繼續跟這個事件有所聯繫、就能試圖去看清楚這個事件到底意味著什麼;可以說那是一個「不能不拍」的狀態。而那時除了對創作有非常多的自我懷疑跟受挫,也會遭遇非常多拍攝技術上的問題,例如拍攝設定錯誤導致素材不能用等等,這也會讓我非常挫折,可是在那時候我好像也沒有其他選擇,因為我必須要拍。可以說克服外在質疑跟自我懷疑的方法,某種程度上就是因為太執著了。

──導演先前也有影評人的身分,曾經在《紀工報》長期為紀錄片撰寫影評;在影評與創作身分之間轉換時,是不是也有遇過一些困難?

羅:在《紀工報》寫影評的時候,我已經開始拍這部片了,那時寫到後來其實滿憂鬱的,因為我越寫、就越不知道要怎麼定位自己,拿不準該用什麼樣的距離來觀看甚至評論他人的作品。這種不知道怎麼定位的困惑,也源自於這部片是我第一次對「拍電影」的嘗試跟探索,在其中遇到很多創作的困難,所以當時我在看其他作品的時候,會從自己同為創作者的角度,去看其他導演怎麼面對、處理他們拍攝過程中的瓶頸跟限制,而當我在寫影評時,也大多是書寫這個面向。

但我越寫就越發現,自己寫的影評陷入一種危險的套路:我往往在其它作品中看到與自己正面臨的創作困境類似的困難,然後將它作為一個評論的切入點去批評、去自圓其說地完成一篇文章;可是在很大的程度上,我是在寫其它人的作品,而不是在寫我自己創作上的短處。這讓我有種自己躲在他人作品背後、把他人作品當成工具去釐清自己創作困境的感覺。除此之外,也會讓我的電影書寫在很大程度上,其實是出自我個人化的問題意識,導致我越來越難定位自己的書寫是所謂的「影評」,也越來越不知道自己寫影評的意義。

這些種種原因加總起來,讓我意識到自己很難兼顧創作與評論,所以在寫了一年多後,我就跟主編說我決定暫時不寫了。

──到尾聲,導演覺得自己真的有被療癒了嗎?現在還有想要用宸君的身分活下去的想法嗎?

羅:我覺得片尾的感受不是療癒,而比較接近和解、積雪消融的感覺。這部片的最後一顆鏡頭,是我實際去完山難洞穴的隔天清晨拍的,那也是我真的覺得自己與創傷有所和解的時刻。在過去,我都必須透過宸君的眼睛去看這個世界,比如那些在片中用手拿著他拍的照片,去比對現實山景的主觀鏡頭。但在影片的最後一顆鏡頭中,我終於可以不需要再透過他的照片、他的眼睛去想像與逼近四周的山景,而是可以直接用自己的眼睛去看、去感受我所身處的現實。

所以,我覺得拍完這部片之後,或者更確切地來說,是在抵達山難洞穴的那個當下,我就已經可以去肯認我跟他就是兩個不同的人,也不用再逼著自己去背負他的生命活下去。在實際看到洞穴的當下,之前我賦予給洞穴、山難事件與死亡的想像,突然都瓦解了。片中在洞穴裡的那段獨白,其實就是在洞穴現場錄的,其中提到我對山難的想像是不著邊際的,自己也永遠沒有辦法企及宸君曾經經歷過的世界。在那個瞬間,我就接受了宸君的死亡,接受了自己的缺席,也接受了我與宸君之間那條生死的隔閡。我是還活著的人,而他已經不在了。

──最後,請談談參與這次全州影展的一些心得與感想。

羅:全州影展是我們第一個接到的影展邀請。我們在去年 12 月底送出全州的投件,然後在一月的第一個禮拜就收到邀請,對我們來說是很驚喜的,所以我們也很快地決定亞洲首映就在全州。我們很重視這個亞洲首映,因為這代表這部片第一次跟亞洲的觀眾見面。也因為這部片是一個很亞洲的故事,不僅場景在亞洲(臺灣與尼泊爾),我們在製作過程裡參與的工作坊、曾經曝光的場合也都在亞洲,所以我很好奇在全州放映時,這裡的觀眾怎麼去看這個作品。

實際經歷兩次的放映,我覺得很受寵若驚,因為每個場次都賣完,即便分別是早場與晚場,滿座率都非常高。我跟國外的產業人士交流、聊到這件事情時,他們也覺得很驚訝。我之前去瑞士真實影展或義大利特倫托山岳影展,影片完售的比例其實不是很高,不像在全州是幾乎每一場都完售。另外我也發現,這裡前來觀影的觀眾年齡層都很小,有些感覺是有在拍片的學生,這跟歐洲的兩個影展很不一樣,而我覺得這是很好的事情,代表每個影展能讓這部影片觸及的觀眾是非常不同的。在全州映後座談的時候,大家都很積極地問問題,甚至很認真地作筆記,這讓我很印象深刻,也感受到韓國觀眾是以非常嚴肅,甚至可以說是尊崇的心態,來看待電影這門事業與藝術。■

※※

.封面照片:《雪水消融的季節》電影劇照;羅苡珊提供