【TFAI X 臺灣電影】連沉默都危險:聆聽《危險的青春》中的女性蛻變

編按:臺語片導演辛奇執導之《危險的青春》(1969)於 2014 年,以 35mm 黑白拷貝片為素材,由國家電影及視聽文化中心(TFAI)執行修復,現為臺語片研究之重要作品。在本篇文章中,作者洪芳怡以「聲音」角度切入,細緻分析《危險的青春》的聽覺內容,並進一步談論電影中女性角色的性別意識,如何透過聽覺感官進行表現。本文出自 2022 年台語片聲音史研究案之研究成果,刊載於本期《放映週報》,邀請讀者共同欣賞。

※※

好「『觀』眾」,不聽嗎?

在切入關於電影的正題前,容我先談談「聆聽」這件事。

身為一個聽覺人,「『看』電影」這個慣用的說法對我而言,是非常不精確的用字。同樣的,許多人把電影描述為「光影」一詞,看似傳達了電影的關鍵元素,也增添了第八藝術的浪漫感,可我總以為,這是簡化、乃至忽視了這種高度複雜的有機體中,非視覺成份的重要性。

生活在有聲電影年代的我們,習慣不假思考的接收聲音,還以為自己對電影的理解都是「看來」的。實際上,即使同一部電影,身處有環繞音響的戲院所「看」到的電影全「景」,與我們用電腦配廉價耳機「看」片,或者是關掉音量、盯著手機螢幕,各自會得出很不一樣的「『觀』影」經歷。畫面以外的腳步聲或敲門聲,背景出現 Disco 迪斯可或 Disney 迪士尼的樂曲,太多聲響都是銀幕上不見得會給予提示的,卻與動作、表情、場景一樣具有改變劇情走向的動能。劇中人操的是臺灣國語或中南部臺語,音質沙啞或高亢,語氣中隱含的憤懣或尖酸氣味,說話的速度與音調,都是藏著魔鬼的細節。只用眼「看」、當個「『觀』眾」是絕對不夠的。

自 1920 年代中葉起,片上發聲技術逐步發展,有聲電影漸漸取代默片。但,縱使是無聲電影時期,電影從未是無聲的,至少至少,必然伴隨著機器的運轉聲。而「『看』電影」也不僅僅是「看」,會有旁白(在臺灣稱為「辯士」)和現場配樂者現場演出。日本時代的臺北有不少放映場所,如永樂座、第一劇場、雙連座等,在不播電影時,也演出歌仔戲、京劇或新劇,戲班子在臺上施展渾身解數,臺下也有人四處叫賣咖啡茶點,可推估放映電影時,極可能也是順手就可招來小販。百餘年來,電影拍攝技術與放映環境不斷變化,然而電影從來不該侷限在單一感官上。

銀幕閃爍,聲響窸窣。後者可能來自拍片現場的收音,可能是演員或配音員的配音,也可能有音效師的精心成果,還有配樂者挑選或製作的音樂。不管是人聲、環境音、音效、音樂,每個環節都有深奧的學問,可以說是與影像平行、無法以影像補足的資訊,甚至可能溢出銀幕外,訴說一個與畫面截然不同的故事。話雖如此,我們太容易把聲音當成理所當然的存在,背景音樂如影隨形地伴著戲中人的日常生活——女孩失戀時天上響起悲催揪心的抒情歌,英雄出征時自帶威風凜凜的軍樂——戲中人聽不到配樂,而「『觀』眾」可以說聽得到,也可以說聽不到,可以說有感,也可以說無感。

別誤會,我並不是要挑起視覺人與聽覺人的戰爭,更不是要全面發起「改稱電影觀眾為電影聽眾」、「不能說『看』電影、要說『聽』電影」的革命,而是想藉機重新思索「看電影」這個看似簡單的行為。「看電影」其實包含了微妙的聆聽技術,並非把耳朵張到全開、一一過濾與消化所有的聲音才是聆聽,反而是要恰如其分的對背景音樂聽而不聞,下意識(而非分神)辨識非語言聲響中的訊息,才是優秀影迷必備的技能。

青春的聲音,危險的聲音

從聽覺的面向來說,辛奇自編自導(注1)的《危險的青春》是一部與眾不同的電影。近年來,這位導演以鏡頭語言、美學風格、題材與素材的大膽選擇,受到臺語片研究者的廣泛讚譽。而我認為,他對於聲音的敏銳度與掌控力同樣值得仔細深探,他引導觀眾在聽見與聽而不聞之間切換的企圖和能耐,是遠遠被低估的。

可以說,《危險的青春》是他的電影中,最讓人耳朵為之一亮的作品。當中的音樂多到讓耳朵過度負荷,卻刻意避開彼時臺語片喜好找當紅歌手或歌曲,相互拉抬聲勢的風潮。雖然臺語片的全盛期的榮景不再,但前一(1968)年的《苦酒滿杯》、《安童哥買菜》、《男人的眼淚》,當年的《新桃花過渡》、《一見你就笑》、《永遠愛著你》等,都還是走這類路線。聽完其他臺語片再回頭看,《危險的青春》絕對是其中屈指可數的異數,片中數次出現國語流行歌曲、聲色場所氣味的輕音樂,更充斥當時被臺灣年輕愛樂者通稱為「熱門音樂」的各色外國歌曲,節奏強烈的、搖滾的、抒情的、爵士的通通有,口味重、數量多。不諱言,這些音樂的確在當時臺灣市面上垂手可得,很高比例是以由未經許可、當然也未買版權的地下工廠發行,但不代表就是缺乏深度,隨興亂配。

這部電影向來被研究者歸類為異色而非情色電影,全片雖然處處可見性驅動力(Libido),但卻是以情感流動為核心,視覺上的刺激並非來自色情元素,廣告宣稱的若隱若現、點到為止的養眼鏡頭都不會出現。觀眾的情慾只能與自己的想像與期待摩擦生熱。片中最具標誌性的聲音,就屬低鳴的機車引擎聲疊加熱門音樂風格的樂段,營造出躁動難安、叛逆不羈的陽剛基調,令人不禁想起這部電影宣傳時特別在廣告上透露的別名「男人貞操」,意味以男性性生活作為主題,也意味敘事線是以男主角魁元為中心,轟隆油門與電吉他、薩克斯風的混合聲響指涉他的性驅力旺盛,隨時可以被挑逗上火的易燃性格。儘管如此,讓人欣喜的是,第一女主角少女晴美、第二女主角老鴇玉蟬也各自擁有一套完整的音樂敘事,(注2)讓我們聽見她們青春成長史的經緯,有時是作為畫面未盡之言的補充,有時則逸出影像框架之外,全都值得凝聽,值得細讀與深描。這正是我寫辛奇的動機,耳朵欠他的該是時候補上了。

這些音樂從各個角度指引我們,看見辛奇對於慾望的正視,以及對於每個人物的寬容。在辛奇眼中,沒有人是徹底的壞,也沒有人是徹底的完美,都是血肉之軀,都需要安慰,需要容身之處。本文就從晴美談起。

蛻變以前:存在感低落的晴美之聲

在我聽來,整齣戲有三個主題音樂專屬於晴美,巧妙地賦予這個角色立體感與深度,也給了我們更多線索,理解晴美後來能在婦產科獨力做出決定,是多麼非同小可的舉動。

必須事先指出,姚蘇蓉唱的〈像霧又像花〉是過去討論《危險的青春》時,唯一、也是必然提到的國語流行歌曲,於電影上映的前一年年底問世。該曲一現身就音量全開的從副歌切入,穿插著無對白的外景,俊男美女的畫面宛若 MV,讓人印象深刻十分合理,卻也讓一樣是姚蘇蓉演唱的〈永遠對你好〉成了遺珠之憾。這首歌是《像霧又像花》專輯 B 面第二首,亦即,雖不如 A 面主打歌那麼受唱片公司青睞,也不像 B 面第五首那樣不討喜,但上市後受到好評,1969 年初還被列在廣告中,特別推銷。〈像霧又像花〉和〈永遠對你好〉就像是片中的玉蟬和晴美,前者搶眼出眾,一出場就攫取注意力,相較之下,小小聲在背景唱著的〈永遠對你好〉「為了對你好,不怕阻撓,為了對你好,一切拋掉」,比〈像霧又像花〉的「呼嚕嚕、嘩啦啦」俗氣,卻是好懂好親近。

我視〈永遠對你好〉為晴美的第一個主題音樂,是她第一次作為敘事主角時的背景音樂,出現在她被魁元推入複雜世界之前。樂聲中,她興高采烈的在裁縫店試穿訂製的洋裝,幾何花紋、大喇叭袖加迷你裙正是 60 年代狂熱的阿哥哥舞女孩必備,不僅富有的玉蟬有資格追逐時尚,小吃店女兒也有其時髦物語。晴美嬌憨又得意的望著鏡中穿上新衣的自己,心滿意足的掏出鈔票,對物質的眷戀帶給她微小卻珍貴的喜悅。只是,我們已經聽到歌詞以篤定的口吻表示,晴美對自己好是會挫折連連的,像是不祥的預示著,此刻沒心眼的快樂注定短暫,即將被奪走。

於是當她穿著新衣,一臉渾樸的貪歡,喜孜孜在路上奔跑,我們卻在她清脆的腳步聲中湧起一股不安的預感。果然,她的母親一見她,不分青紅皂白責難她花錢,輕易摧毀了方才的愉悅,也加深她想自食其力的動機。〈永遠對你好〉早一步感嘆,「為了對你好,受人譏笑,為了對你好,惹來煩惱」,不只玉蟬和董事長都想從她身上得到好處,母親對她是自私的,魁元也不顧及她的意向,就算最後晴美得到愛情、幸福,也是因為魁元聽從他人勸告,覺得家庭可以帶來慰藉。說到底,永遠能對晴美好的人,僅有她自己。但這一刻,她尚未學會真正對自己好,以為簡陋生活中的渺渺浮華足堪慰藉。無論如何,是她為自己買的洋裝,帶來枯燥生活的少許溫存,也催化了對自由、對金錢的渴望,更給了魁元把她帶走的機會,讓她墜入意想不到的險山惡水。

晴美下一次獨自在鏡頭前,是她初次被安排「新工作」的場景。全片難得的畫內音響起,來自有錢老男人豪宅內轉動的黑膠唱片,這是她的第二個主題音樂。樂聲中,她幾度憂心忡忡,不知稍後會發生何事,終究屈服於所剩無幾的孩子氣,窮極無聊的找樂子,隨著在臺灣不難買到的 King Curtis(陶曉清其時翻譯為金柯提斯)吹奏的颯爽薩克斯風搖晃身體,連小熊布偶、電風扇都可以是舞伴。有意思的是,引人起舞的曲目在那個年頭多如牛毛,配樂者黃錫山偏偏選了被非法盜版商翻譯為「如幽靈的」(Spooky)之樂曲。

為什麼提到幽靈?誰是幽靈?晴美的舞動乍看自得其樂,可是身體不時顯得僵硬,搖擺姿態也與這個有新型電器、皮沙發、高級音響的客廳格格不入。她一聽到外來聲響,立刻畏縮到窗戶邊緊貼著牆,試圖消抹存在感,而老男人們登堂入室,一邊假裝她不存在,一邊心照不宣的急著促成董事長的風流韻事。對在場任何人而言,晴美是誰都不重要,她不是完整的人,是被買賣以刺激有錢人重振雄風的物件。

作為商品,根據董事長與玉蟬父親的私下交易,晴美的標價是十萬元。我們聯想起 1962 年相當賣座的歌唱電影《舊情綿綿》中,女主角父親也是以十萬元偷偷把女兒賣給董事長,也憶起 1965 年十八歲的歌手尤美紅極一時的臺語流行歌〈為著十萬元〉,說的正是少女在非自願、不知情的景況下,以十萬元被賣給嫖客。歌曲中的少女從此落入愁雲慘霧,曾經在乏味生活中試圖取悅自己的晴美,接下來會如何面對命運呢?

蛻變前後:貫穿下半場的晴美主題

魁元每次出場,音樂都有所變換,他前後不一的生活目標襯托出晴美線性式、進化式的轉變,劇末已難在她身上找到一絲懵懂驕縱的舊痕跡。相對的,以青春成長電影的角度,晴美蛻變的軌跡顯然比魁元更合乎邏輯,也更有開展性。

從聽覺來說,為了凸顯出變化的連續性,晴美是全片唯一擁有反覆出現的主題音樂(theme music)的角色。薩克斯風主奏以音調上揚的問句姿態開啟「晴美主題」,而後從問句轉為悠揚酣暢的敘事句,是個簡單又不落俗套的慢板旋律,辨識度高。雖然音樂來源不明,找不到相對應的同時期國外唱片,亦非當時臺灣熱浪般興起的本地熱門樂團的錄音,但仔細比對後可以發現,這些重複樂句有細微差異,揉音(vibrato)的快慢寬窄、樂句內音量強弱對比次次都不同,甚至還移調吹奏,每次都有不同表現手法,也改變了影像的氛圍。這也顯示出,六段都是重錄的,並非同一軌音樂在不同場景播放六次。不管配樂者黃錫山從何處找來這樣技巧老練細緻的錄音,其用心不在話下。

這段主題音樂每次出現,不光代表了女主角生命歷程的一次轉折,也承接著前面〈永遠對你好〉和〈如幽靈的〉(‘Spooky’)兩首樂曲,持續叩問:晴美要什麼?

「晴美要什麼」主題初次現身,是緊接在晴美想寄託終身給魁元,故拒絕當董事長情婦,卻被呼了一巴掌之後。不難發現,晴美主題大可作為浪漫輕音樂,但配樂者把音量放大到比耳光聲和晴美的驚呼聲更大,強化了樂句中的疑問口吻,也強化了晴美震驚的神色。同時,音樂是有包容性的,承載晴美的同時,也揭露魁元的恐懼;他恐懼低人一等、恐懼貧窮,這就讓他那弱肉強食的武裝姿態看起來不那麼刺眼,多少也降低了觀眾看到他剝削晴美的厭惡感吧。晴美被打後,一掃怯生生情態,首度表明心跡,相比於大賺一筆,她更想與魁元成家、生子。魁元的暴力之舉、配樂音量的放大,使晴美的告白油然生出悲愴感。小人物不管想要追求愛情,或想要改善生活,竟是如此困難。

晴美的音樂主題在她主動表示要獻身魁元時,第二次響起。這次整段旋律移高一個全音,聽起來更激昂。我們看見魁元一臉不敢置信,僅吐出一個「唅(hannh)?」字,忍不住跟著變高的旋律尖起耳朵,翹首等著香豔鏡頭。只可惜,第一句的薩克斯風尾音未落,魁元已經點起事後菸,我們跟著音樂一起升高的期待,落空了。幸好,這個曲調拿來催情也還像樣,魁元對晴美下海之事略有動搖,兩人之間的情愫似有滋長。

晴美主題接下來連續出現在不同場景的好幾幕戲裡,處理手法各不相同,甚至有時晴美並不在場,可是同樣的叩問「晴美要什麼」並無休止。情場如戰場,歡場如墳場,晴美「下海」後,情節走調,魁元對美豔高傲的玉蟬霸王硬上弓,兩人繼之打得火熱。一無所知的晴美帶著懷孕的消息來找魁元,但晴美主題出現的方式頗為不祥,是個斷頭的音型,樂句前半的疑問句省略了,直接衝上高音,直接把張力推到滿,是晴美主題聽起來最緊繃的一次。晴美看似羞怯卻是滿心歡喜,她說出的「我敢若(kánn-ná)有身了……」更激起魁元翻騰情緒,不顧晴美意志,用激烈語言強迫晴美墮胎。要是把音型的斷頭看作是晴美在這個場景的隱喻,或許是過度詮釋,但無可否認,晴美一直是被剝奪選擇權的。從離家前母親對她百般壓制與挑剔,魁元強迫她工作,玉蟬強迫她當情婦,沒有人在意晴美要什麼。

鏡頭轉向,魁元的同學勸告他去尋找真正的愛情,對話中全無提到晴美,但配上了晴美主題後半段,箇中意味微妙。魁元醒悟後向玉蟬求婚,卻落得被奚落,玉蟬說話的同時,晴美主題響起。這兩段戲晴美不在場卻如影隨形,即使魁元從來搞不清自己要什麼,如同騎著機車四處追逐,奔馳不停,而晴美漸漸成為他生命裡縈繞不去的、純真而穩定的力量。

整齣戲要進到後文將深入探討的婦產科高潮段落前,失魂落魄的晴美走到人煙稀少之處,晴美主題音樂再次出現。晴美獨自一人,無對白也無獨白,但我們都知道她心亂如麻,即將做出人命關天的決定。這已經是「晴美要什麼」之大哉問的最高點了,音樂沒有換調性、沒有斷頭、晴美也在場,終於迎來完整的叩問。綜覽全局,晴美不斷在被安排、被強迫的命運裡掙扎,然而,擺在她面前的選擇始終不多。在這裡,懸而未決的難題迴盪在晴美主題裡,薩克斯風聽起來一點都不浪漫了。

最後一次晴美主題,是在魁元恍然想通晴美身在何處時出現。第一個樂句還沒奏完,就已快速切換數個鏡頭,魁元在房裡、晴美在河邊沉思、晴美聽見摩托車聲、魁元帥氣出場,氣氛羅曼蒂克了起來。晴美心急得腳步踉蹌、跑向愛人,在音樂撩動下,呈現唯美的擁抱鏡頭。晴美主題第六次出現,終於能發揮它纏綿悱惻的風韻。即便是魁元所言(慶幸晴美未按其意做出「違背天理」的事)帶有濃烈的道德教化意味,這場戲拿來做反墮胎教材也無不可,但樂聲中的煽情功能與我們對修成正果的期待交織在一起,填滿了勸世言論必然有的空洞。值得注意的是,這次晴美主題中薩克斯風的揉音(抖音,vibrato)幅度增加,彷彿晴美意志的增強,在聽覺上放大了催情效果,也為魁元略帶八股、立志式承諾的乾燥質地,帶來溫存與滋潤。

晴美的音樂主題翻來覆去的暗示、回應、映襯、強化敘事,至此,事情總算遂了晴美的心意。她一路走來,對生活的期望不高,也沒多少選擇的餘地,決定留下孩子是她最高的自主表現了。如今成為魁元的伴侶,得到魁元對未來的保證,以新家庭作為共同打拼的目標,在她來說已是順心如意,夫復何求。「晴美要什麼」主題功成身退。

晴美的蛻變:一場給耳朵麻木者的反高潮

若把整部戲看作是晴美的成長故事,成長的轉捩點就在婦產科場景。以感官角度論,這場重頭戲清楚顯示出辛奇對於「聆聽」抱持高度意識。

這特殊的一幕長達三分半鐘,前後都用高分貝配樂作為區隔的圍牆,前有機車與搖滾樂,後有魁元藉酒消愁時,不憂鬱卻張牙舞爪的〈Memphis Blues〉。晴美在診所裡坐立不安、不發一語的觀察四周,整場戲無人開口,也沒有背景音樂烘托氣氛,是一段如果消音觀看,就無法全然理解的片段。我們之所以能推測出晴美心境的轉折,有賴聽覺上的大片留白,呈現出與整部片塞滿配樂的聲音景觀極度的反差,使得我們不由自主屏氣凝神的跟著她,用耳朵向外探索。與其說是畫面主導劇情,不如說是介於有聲和無聲之間的沉默,蘊生出暴烈的張力。

在這裡,掌控聲音的是導演,加上音效的配合,配樂者黃錫山毫無插手餘地。

這一幕不長,要讓劇情在聲音主導下峰迴路轉,前一幕的鋪陳至關重要。晴美情緒低落獨坐樹下,背景是晴美的音樂主題。她的思緒和旋律聲都被引擎聲干擾,三個騎機車的小混混靠近,不懷好意的吆喝,在挑釁的包圍繞騎下,晴美驚懼到幾乎昏厥。當引擎聲帶來機車男,張力陡然升高,我們跟著緊張,樂曲〈Soul Jam〉的雀躍淘氣放在這裡似乎是要讓人嫌吵的。此曲由融合了節奏藍調、靈魂樂、放克樂的搖滾樂團 Booker T. & The MG’s 演出,電吉他挑起玩興高漲的享樂氛圍,對上畫面就質變為輕薄狎邪,襯得機車騎士面目可憎,風琴和爵士鼓點輕重有致的歡快節奏,在晴美恐慌神色中,歡不起來,只剩下快。我們聽不到她的呼吸和心跳也無妨,急促的拍點會讓人心跳加快,乃至有喘不過氣的壓迫感。這是觀眾第四度被機車引擎混雜音樂的聲響轟炸,之於晴美更是如噩夢重現:撇開片頭魁元騎車載欲追求的女子出遊那一趟不論,其他兩次都是晴美在機車後座,被魁元逼著答應去賣笑賣身。狂飆的速度、凌人樂聲、糾纏著不斷催落的油門再次排山倒海而來,女子的無助與恐懼層層堆疊,越見窘迫,直至發出全劇唯一一聲淒切的吶喊。

有意思的是,引擎聲在婦產科鏡頭的開始,殘留了一秒半,好似晴美帶著機車/魁元的陰影,正準備做出違心的決定。慘白的診所燈光下,高分貝噪聲突然無預警消失,叫人留心起細碎的聲響。也就是說,過去 70 幾分鐘內,大量接收訊號、自主運作的耳朵,彷彿被拔掉塞子,通透了起來,聲音再微小都捕捉得到。耳朵一旦清醒,聽而不聞的機制就強制終止了。

婦產科場景中,空洞冰冷的腳步聲響起,面目模糊的醫護與就診者匆匆經過,我們先是聽見初生兒零星的咿咿呀呀聲,看見晴美被聲音所召喚,對著嬰兒露出微笑,然後與她一起偷聽見手術室中很可能是墮胎者發出的哀厲掙扎,和接生室中奮力分娩的呻吟,最後再被肆無忌憚的嬰兒啼哭所包圍。不在場女性的痛苦呢喃讓腹中懷著胎兒的女主角情緒顛簸折騰,也使聽眾跟著焦躁不安,感染力十足。因著生命誕生、掙扎與消逝的聲息,游移不定的晴美醒覺過來,下了一個不顧男人意志的決心,是為自己而作的決定,為「晴美要什麼」的叩問給出了答案。

沉默中,聆聽的功能發揮極致,語言和樂聲達到反高潮,也把劇情推向高潮。

結語

本文從聽覺角度,以針筆細密描繪《危險的青春》中,聲音如何以與畫面等重的力道,藉由音樂和聲息動靜,協力完成了女主角晴美的青春成長記事。

晴美的蛻變看似是對小情小愛的追求,音樂的選題和運用卻幫助我們看清,這是一場自我探索與追尋的波折旅程,旅程的重頭戲不僅在墮胎與否,也是自主意志的實踐與否。

最讓人驚嘆的是,我們談的,不是配樂、配音、音效專業高度發展之下的電影作品,而是 1969 年的臺語片。臺語片的配樂常是為人詬病的一環,畢竟在盜版唱片唾手可得、版權問題不受注意的環境下,隨意套用現成唱片當作配樂,便利省錢又省事,顯然《危險的青春》在聽覺上的處理不是便宜行事。

關鍵的一幕戲,是在無言無語無樂的狀態下,晴美的蛻變乾淨俐落的完成。這是精密計算的結果,需要精準抓住時機,也需要有心機的鋪陳前後的聲響景觀,操作出觀眾幾乎真空的聽覺狀態。全片喧鬧與音樂的多變皆有其必要性與機能性,特別是晴美專屬的配樂更顯仔細經營的鑿痕,並且以靜默作為提煉聽覺的秘密武器。由此可推斷,辛奇在聲音經營上的嫻熟,展示出較晚期臺語片、甚至同期華語電影更為成熟的能耐。這也讓我們合理懷疑,既然他對聲音如此敏感,很可能對於作品中配樂的選擇,保有相當程度的干預與主張。

而作為跨時代觀眾的我們,回頭重新認識辛奇的這部電影時,除了該肯定他的人物、劇情、風格、價值觀與批判性都超前時代,別忘了以聽覺體會這位導演的前衛。不管是充斥熱門音樂的配樂、或者是沉默留白,都散發出青春又危險的氣息,讓觀者變聽者,在音影交織中耳眩神迷。■

作者注:《危險的青春》裡,不管是開頭伴隨摩托車畫面的奔騰音樂、或者是晴美主題,聽起來應該是同一個演奏技巧相當不錯、編曲也蠻細緻的樂團所錄製。承蒙專長為臺灣熱門音樂史與熱門音樂演奏者的臺南藝術大學民族音樂學研究所副教授朱夢慈協助,確認 1960 年代並無臺灣本土熱門樂團同時擁有薩克斯風、電吉他和電風琴/電子琴。在此也感謝朱夢慈、臺灣熱門音樂樂師前輩、臺灣爵士音樂家謝啟彬與張凱雅、朱頭皮大哥、鴻鴻老師協助我釐清,《危險的青春》裡的不知名樂團不是來自臺灣,只可惜錄音者身分不明,尚待更多資料出土。

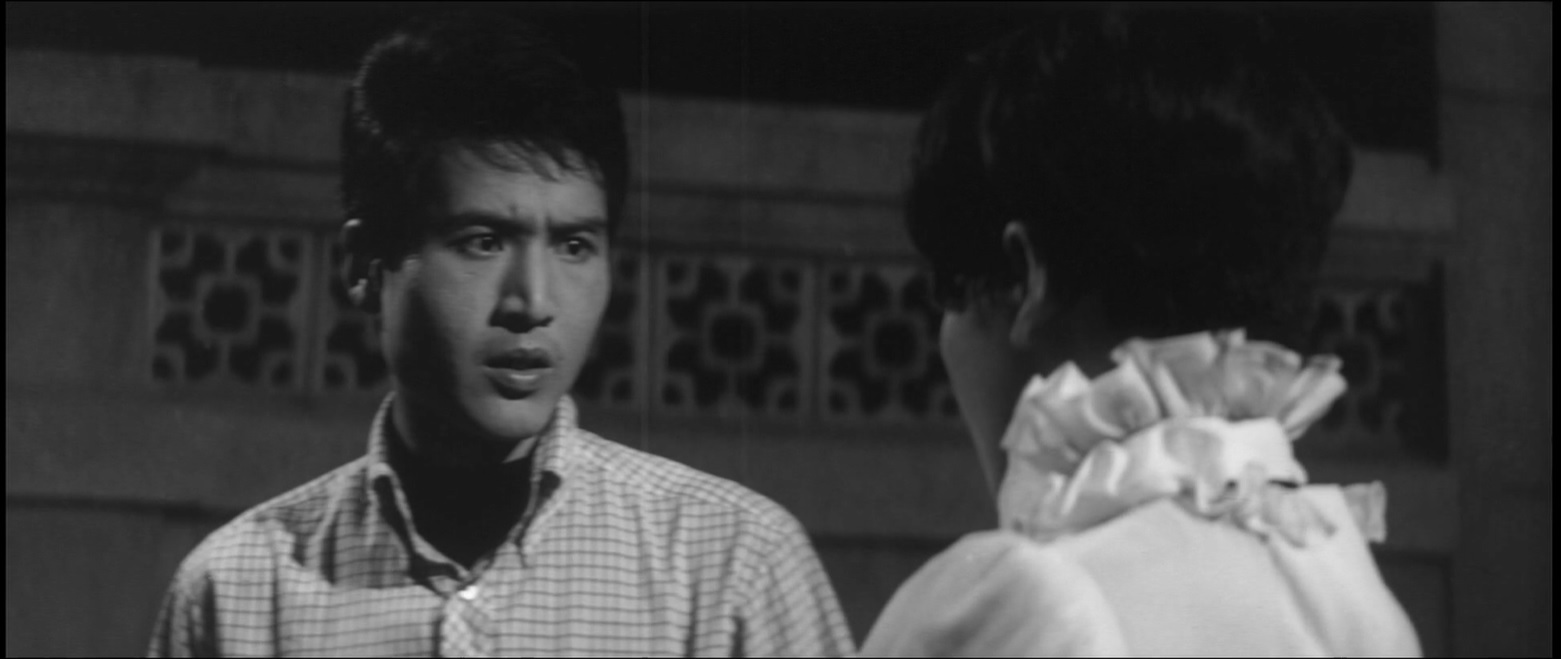

.封面照片:《危險的青春》劇照;僅作報導與評論用途