在鏡像與對倒中,搭建同理與對話的平台——專訪《徘徊年代》張騰元導演

為什麼要講述過去?為什麼要講述他者?

講述過去,或許就在講述現在;講述他者,或許就在講述自己。

《徘徊年代》(2021)是新銳臺灣導演張騰元的首部劇情長片,講述了 90 年代與近代 2015 年兩個時間點下,兩位越南在台新住民的生命旅程,入選 2021 年台北電影節國際新導演競賽、2021 年釜山影展亞洲之窗單元放映,並為 2022 年大阪亞洲電影節主競賽電影,最後在今年七月與臺灣觀眾在院線見面。

放眼近年臺灣,關於東南亞新住民、移民工的影視作品並不少見,卻少有像張騰元專注之深。他的電影作品數量不多,自處理 90 年代台灣父子接觸越南新住民的 2010 年世新大學廣電系畢業製作短片《焉知水粉》(榮獲 2011 年金穗獎優等學生作品)後,就是這部《徘徊年代》。然而,在這 10 年間,他以錄像、親訪、策展、NGO工作、規劃論壇等路徑,持續增廣對議題的了解與觸角;在這部有著受暴新住民媳婦、家暴丈夫、臺灣婆婆、新時代女性等貌似典型角色的作品中,可看見他拒絕簡化的人物肖像、試圖搭建各方同理與對話基礎的決心,將長年觀察謹慎地反芻於首部長片,並在資源有限的條件下,完成這部片長達 148 分鐘、跨越時空不小並帶魔幻成分的「生活史詩」。

本期《放映週報》專訪張騰元導演,暢談這 10 年對東南亞新住民議題的軌跡與思考,如何注入《徘徊年代》所追求的過去/現在、新住民/在地人的「鏡像」關係設置,並且衍生出相對應的「對倒」影像美學,以及身為臺灣人/男性,怎麼界定自己以電影這個媒介,再現越南新住民/女性時的創作者位置。

※※

——從畢製就在拍新住民,怎麼結緣?

張騰元(以下簡稱「張」):這要回到 2009 年。我在讀世新廣電時,修了一個關於多元文化和階級勞動的學程,有一堂課要我們訪問某一個職業的勞動者。我剛好在報紙看到越南餐館的介紹,決定多訪幾家在雙北的越南餐館。意外發現經營越南餐館的這些越南女性,每個來臺的背景或夫家的情況,都不盡相同。有少部分是 1970、1980 年代越南船民(注1)的後代,大多是我們比較知道的,90 年代後因結婚遠嫁來臺的;這些遠嫁來臺的,又分成透過婚姻仲介,或有些是丈夫到東南亞經商後,自由戀愛而嫁來臺的。這讓我對於當時所涵蓋的「東南亞新移民」這個詞有所思考。新移民這個群體,不是單一扁平的一群人,而是各有其生命樣態。這觸發我想回到 90 年代初,去描述「新移民」這三個字還沒出現前,一對在地父子接觸她們的過程,就成了我的畢製《焉知水粉》。

——有哪些老師影響比較大?課上教些什麼?

張:比如陳政亮、陳信行,剛剛講的訪談是陳信行老師的課。他們的課對我啟發蠻大的,從本來念電影的知識外,延展到比較是社會學這塊。這堂課由社發所開設,剛好這年調整成通識課,讓大學生也能選。這應該是我大三下學期或大四上學期的事。以我們拍畢製的時程來講,就是要寫劇本。我本來對畢製沒什麼想法,因為這門課,意外開始處理這個議題。

多元文化是在訓練一個輪廓,用比較批判性的思考去看「多元」是什麼,以及反思我們在生活或媒體上面看到的不同族群的樣貌再現。至於陳信行老師的階級勞動這部分,比較轉向對勞動者的關注。經營越南餐館的人,剛好是勞動者、新住民,又有跨文化的身分,就因此成了當時做訪談的對象。

——多數臺灣導演的歷程,是靠拍短片練功,再磨出長片。但你從《焉知水粉》到《徘徊年代》這 10 年間,做了很多不是電影的事,包括錄像、策展、參與 NGO 等,無論做的事有多不同,都還是專注在東南亞新住民這個題材,多聊聊這些經驗對你創作上的影響。

張:我大概數了自己過去 10 年的人生,拍出《徘徊年代》確實經過了一段比較迂迴的歷程。2010 年完成《焉知水粉》,有得到還算不錯的迴響。但我心裡有自覺,我對新住民的理解、議題的探討,都不夠充分。一方面那時就是大學生,只是偶然接觸到;二方面是讀世新廣電時,有受到來自吳俊輝老師等人的實驗片薰陶,也包括李泳泉老師培養了作者電影的視野,畢業後又接觸一點當代藝術,讓我對劇情片怎麼去虛構或再現一個主題或對象常有反思。

簡言之,為何需要拍下一部片?觀念怎麼樣是前進而不重複?這是我比較在意,也覺得需要花時間尋找的。所以,就算我有創作劇情片的念頭,但我還是選擇走一條岔路,想先嘗試不同的創作路徑,或透過社會實驗、策展等來累積觀察,再去反芻說,我怎麼繼續用劇情片來耕耘這個主題。

首先,2012 年我把《焉知水粉》的影像片段重新整理,帶回當時的拍片場景,結合投影做演出,再拍成一部錄像《跨「越」:未完成》。我嘗試用舊片衍用(found footage)或擴延電影(expanded cinema)的方法,去凸顯敘事影像、媒體甚或藝術場域,是怎麼建構觀者對於新住民的認知。這個錄像比較少人知,這是我第一次拍錄像,當時不太知道怎麼推出去,但在我心裡跟《焉知水粉》是一體兩面的姊妹作。這兩件作品會一起展出,保有對話脈絡,也會搭配空間裝置。比如在臺南土溝的農村藝術節美術館展出時,是在農舍做《跨「越」:未完成》的投影,底下結合一個水池,影像倒映在池中,池中放了一些水稻。《焉知水粉》則在一旁用電視螢幕播放。我還在旁邊做了一個臺灣近十幾年關於東南亞新住民的文化事件年表。

接著是 2013 年,我因緣巧合進入以移民工為讀者的 NGO 媒體《四方報》。除了比較長時間跟新住民相處,也有機會擔任策展人,跟當時在中山堂的蔡明亮咖啡走廊,合辦「異鄉繞徑—當代東南亞民畫展」。這可能是臺灣第一次將移民工的畫作,放在當代藝術的空間語境來跟大眾互動。同一年底,我到新住民母國之一越南,在不同地區共待了兩個月。我訪問了好幾個文化機構,也認識了潘燈貽(PHAN Dang Di,舊譯:潘黨迪)與阮純詩(NGUYEN Trinh Thi)等越南電影工作者。我還有帶自己的兩部作品去當地大學放映,跟當地學生對談新住民在臺情形。那趟旅程對我來講,最大意義就是互相理解的開始。

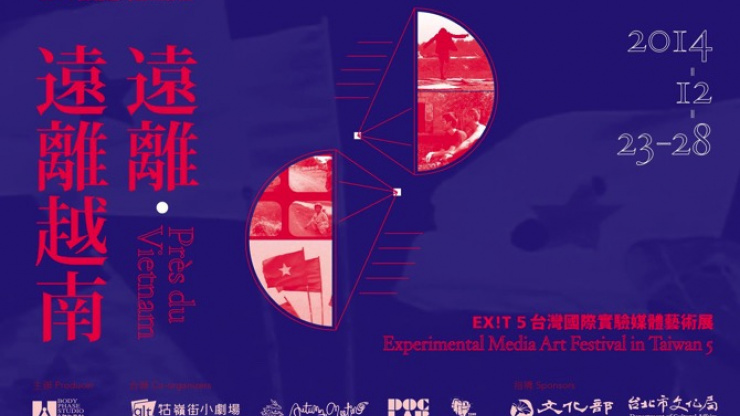

返臺後,2014 年延續這樣相互了解的契機,剛好牯嶺街小劇場邀請我去策畫「遠離・遠離越南」影展,一次引介 30 幾部越南的獨立長短片,其中也包含台北電影節國際新導演競賽首獎《失落邊境》(Taste)的導演黎豹(LE Bao)前作。因為做這影展,潘燈貽、阮純詩來了臺北。我趁機邀請阮純詩去南洋姐妹會交流,播映彼此拍的紀錄片。我希望藉由這個影展,製造雙向了解的進程,讓臺灣觀眾認識當代越南,也同步讓越南的創作者多關注在臺新住民。

2016 年,一樣在牯嶺街小劇場,我在「第六種官能表演藝術祭」的表演人權論壇下,策劃了一個專題來探討近 10 年台灣的劇場影像或節慶活動中,新住民是怎麼被展演,或者他們如何利用展演作為一個文化行動,主動為自己發聲。規劃完「遠離・遠離越南」影展這樣的跨國交流後,我想再回到臺灣的脈絡。因為本身觸角的關係,會去注意到後來新住民題材雨後春筍般出現,不管是學生片、人生劇展、電視連續劇都有,《焉知水粉》在此脈絡下算早的;公部門這邊,好像比較重視新住民,會找新住民出席各種節慶活動,如表演斗笠舞;劇場這塊,不只有臺灣劇團表述這樣的題材,也有新住民成立劇團,替自己做一些論述與發聲。

這些現象蠻有意思的,但同時也有危機感,因為好像有點停滯與重複,好像新住民出場永遠穿著傳統服飾,在做異國美食、跳民俗舞蹈,我們的影像也在重複某一種比較刻板的弱勢形象。其實,出發點都是正面的,但久了就讓新住民停滯在一個形象內。這個形象的停滯是雙重的,一是臺灣大眾對他們的社會印象是停滯的,二是某一部分的他們對自己的定位也可能常態化,好像我這樣子適應就 OK 了。講直接點,變成某種供需。都沒錯,都無可厚非,也讓新住民有表現機會,但難就難在好像在做對的事的背後,有一些很幽微、需要謹慎思考的問題。因此我才會做這個論壇。我差不多也在這時準備《徘徊年代》拍攝計畫,這個論壇回顧,有助於我再稍微確認自己作品的定位。

所以,這一連串看似繞遠路,某程度上是殊途同歸。《徘徊年代》的內容、人物、沒有那麼典型的敘事,背後蘊含的寫實脈絡、美學、觀念性,多少可以捕捉到我從這些經驗得到的反饋。以結果論,這趟遠路有點像「動態田調」,這些經驗一直在跟我的電影創作對話;或倒過來講,前述經驗的總和,引導我去拍出這樣各方面都有點特殊的電影,像在回應一路所見所聞。

——接著回到《徘徊年代》,影片構思的起點是什麼?

張:整個創作可分成三階段。最早劇本雛形是 2013 年動筆,有一個單位找我合作,拍關於受暴婦女的影片,我設定以新住民女性阮文慧為主角,再帶出其他台灣婦女的處境。合作後來中斷,但我覺得有潛力發展。加上我在參與 NGO 及策展中,觀察到新住民有蠻多轉變。比如,不少人突破先天限制,在臺灣建立新的職業身分,如投入演藝、教育、媒體、政治、社運、創作等,他們開始在實現自我,也透過參與公眾事務,做出利他貢獻。這讓我體認到,好像有必要透過一個長片,讓大家看到新住民有更多可能。大概 2014-2015 年間,我把原型擴寫成長片,也定名為《徘徊年代》,故事格局跟現在比較像,這時就採取兩段式的故事結構,描述 90 年代和 2015 年兩個不同時代下的新住民女性,還有在地人經歷了什麼樣的生活和命運。

然後在第三階段,產生更大化學變化。這是發生在我形成拍攝計畫前,第二階段雖已是兩段式,但比較是單純線性情節的推進,我在第三階段開始賦予兩段故事更多相互指涉。為什麼會有這些相互指涉?原因是這兩個時空對我來講,都是臺灣社會劇烈變動的時期,無論在意識形態的衝撞,或是環境的災難。我修改劇本的當下深深意識到,雖然相隔 20 多年,臺灣社會改變也不小,但很多矛盾的癥結點,或無形的壓迫感,本質始終非常相似。臺灣內部,包含世代或多元價值的對立、歷史感的分歧、雙向理解的困難,都在形成我們的集體焦慮。所以,我讓兩個故事時空比較接近某種「鏡像」的關係。就是說,觀眾可以單純看兩位女主角,各自在不同時代遭遇了什麼,但看完又能前後對照,去察覺社會發生哪些變化,有哪些人事物是一直重複,可與當下參照。這其中也包含某種尋寶或解謎的趣味。

整個編劇過程是與時俱進的。我很認同義大利史學家克羅齊(Benedetto Croce)的一個歷史觀點,他認為編年史是屬於過去的,是死的歷史,真正的歷史應該是活的,應該是屬於當代的思想史。因此我覺得,在回望任何一段時代時,包括片中提到的 90 年代,都應該跟我們眼前的生活產生對話,才會有意義。

——為何中文片名取作《徘徊年代》?也聊聊英文片名「Days Before the Millennium」,我一開始以為影片只有 90 年代,關於千禧年之前的日子。

張:先從中文講起。我一直覺得「徘徊」兩個字很有意思,旁邊的部首「ㄔ」是由很多個人組成,很像在說,很多不同世代的族群,他們移居到台灣,彼此產生一些糾結,徘徊在這座島上。但這兩個字的右邊是「非」、「回」,好像又在說,大家是無法回頭的。當然在心情上,會比較期望是跟不好的過去告別,走向一個更好的未來。

至於英文,字面上當然是「千禧年之前的日子」,會以為只在講 90 年代。但在西方《啟示錄》的典故中,Millennium 講的是千禧時期,千禧時期意指和平盛世,可是在和平盛世來到之前的那些年,世間人類會經歷各種苦難。所以你看我的片名不是放在開場,是放在結尾。

——2016 年蔡政府上台後推出「新南向」政策,對這部片有影響嗎?

張:這劇本並不特地針對新南向,那是大環境趨勢下的巧合。南向政策一直都在,從 90 年代李登輝的南向政策起(注2),2000 年初陳水扁也提過,後來蔡總統上任又提出新南向架構。這些比較大的歷史事件,我歸類為「大寫歷史」,但這些都被藏在故事的背景裡;影片主要凸顯的,是這些小人物的「小寫歷史」。這兩者有沒有關聯?我會說是若即若離,小老百姓並不直接在這些國際事件或政府決策的現場,可是又有些隱約的影響滲透到身上。我們不是在拍政治劇,我是用這樣的角度來理解。就算台詞有提到這些大寫歷史,也會轉化得比較生活,因為我們在生活裡,就是會用比較直覺或戲謔的方式去講這些很嚴肅、很政治的東西。

——接下來是一個比較不好回答的問題。你會怎麼去理解,自己作為一個臺灣人/男性/拍攝者,來拍這樣一個越南/新住民/女性的題材;而從你的經歷來看,你勢必很在乎她們怎麼被媒體再現,可是此時你又得去再現她們。這樣的狀態底下,你要怎麼去找到一個不會簡化你跟她們,或片中任一角色主體性的位置?

張:確實有思索,但要回答起來很燒腦。先從創作上來講,創作雖是相對主觀,但不代表創作者跟題材對象間,必然要有表面上的淵源關係。全世界經典的藝術作品,創作者有可能全部都體驗過,或跟角色都有淵源嗎?不可能。但在作品中,就是會有某個連結在裡頭。這個連結未必是很外顯的,雖然我前面講了我的經歷,但我拍新住民,並不代表我一定跟新住民有個很外顯的連結在那裡。所以去強調淵源,有時太限縮藝術表達的範圍。更多時候,我覺得無論在感性或理性上,創作者跟描述對象甚至整個作品的世界觀、形式上,會有一些更深的連結藏在裡面。從具體編劇實務上來說,我在寫劇本時,作者跟角色的位置其實是模糊的,我得是在疊磚頭、蓋房子的丈夫忠銘,也得是在飄泊中改變心境的文慧,也得是從當下在追尋過去的裴秋蘭。我必須某種程度上「附身」到這些角色身上。我替他們設身處地,大過於當下去區分我跟他們之間的關係。一直到演員和觀眾出現了,我才把人物交到他們身上。

但我明白你問題的意思,我終究是那個作出判斷和選擇的創作者。我一直相信作品是有影響力的,當我在行使個人的創作意志時,雖然有時是直覺,但未必是不用謹慎的。比如我在刻劃人物時,不會只有象徵的功能性,必須兼顧角色脈絡,性格也比較是一體多面。像第二位裴秋蘭,她的理想就混合了利己(工作升遷)與利他(幫助新住民姊妹)的成分,我保留她在動機上的模糊地帶,盡量去還原人性會有的複雜,而不是給出單一好壞的評價。除此之外,她以知識份子、都會女性的姿態出現,這確實顛覆了大眾對於東南亞新住民的刻板印象,但也不能這樣就套入比較中產、白領的身分,就定義這是一種新住民的成功模式或典範,這樣理解也危險。所以片中裴秋蘭去工廠跟越南女性朋友阿梅互動那段,阿梅跟她說:「你看起來過得不錯」,裴秋蘭回:「是因為我這身衣服嗎?」,可見真正要翻轉身分,並非靠外觀形象的改變那麼簡單。

回到前面關於位置的問題,我的創作立場比較像是同時處在在地人跟新住民之間,從這兩端的處境裡,去採集或取樣,再用電影去當一個縫合的媒介,讓雙方盡可能朝同理的角度發展。其實,彼此都是在環境或社會結構的壓迫底下,尋求安身立命或主體認同的生存者。退一步來看,其實我們(在地人)跟新住民很像,都是身心飄盪的人,活在一個不確定的地方。我希望在《徘徊年代》的鏡頭裡面,同質性跟差異性是並存的。我們好像在觀看他者,但同一時間,其實也就是在重新辨識什麼是自己。

——接著聊聊拍攝,先聊聊製作期程。

張:劇本大概在 2016、2017 年完成,開拍前還有微調,或因現實考量刪幾場戲。2020 年春天才開拍,中間四處申請補助。實際拍攝天數是 21 天,前置期是一個半月,以我們這樣的內容(考量片長、跨越時間與地點),還蠻短的。在預算跟時間的壓力下,完全靠劇組一起支撐起來。我們演員不少、場景也多,還涉及人員移動,後面有一場舞台上的舞蹈戲。感謝劇組跟合作的器材、後期公司幫忙,知道是新導演、很獨立製片的作品,都幫很大的忙。

——聊聊鏡頭語言上的選擇,《焉知水粉》就幾乎是一景一鏡在拍,《徘徊年代》同樣延續,為什麼喜歡用長鏡頭?《徘徊年代》也還能看到前後段在畫面比例與風格上的不太一樣。

張:雖然我看電影什麼都看,但自己要拍時,好像就會對長鏡頭比較有興趣。你提到美學問題,我還蠻常思考,我要表達的這些內容,為什麼要用電影來表達,而不是寫成小說或新聞報導?還有內容跟形式的概念能不能融合?《徘徊年代》由兩段故事組成,還有一些相互指涉,所以我跟攝影師衛子揚在討論色彩和光影時,就希望影像上既能區隔兩個時空,也要能呈現出「對倒」的關係。比如說,前段主要用紅褐色、2.35:1 的畫面比例,光影上要表現出故事當中的「暗中有亮」,在比較陰鬱的情境裡,透露出些許溫暖或光明;後段主要採青藍色、4:3 的畫面比例,光影就是倒過來,是「亮中有暗」,在光明的新時代裡還有些許黑暗面。美術和服裝的部分,則在兩段故事上,針對紅色和藍色作一些對倒的安排。

至於鏡頭上,不管是移動或固定的長鏡頭,景別是中景、遠景居多。但構圖上,多是多視點、多焦點,即使是動態鏡頭內,也一直在改變視角,讓畫面比較是多焦點,不會只有人。其實就是希望,讓環境跟人都同時在說故事,也更完整捕捉人跟人、人跟空間的流動與變化。基於這些美學語言的考量,還有兩段故事內的描述方式,讓《徘徊年代》成了一部需要透過電影來表達的作品,大概蠻難用其他創作方式來陳述。

——我剛剛聽你講「暗中有亮、亮中有暗」,讓我想起看片時對畫面比例的感覺。直覺來看,新時代好像會用比較開闊的感覺,會用比較寬的畫面比例,但你們反而採用 4:3。

張:對。通常拍過去會用 4:3,但我好像是倒過來。因為90年代是我們再現出來的,而且我想多拍一點當時的環境跟人,所以用寬銀幕捕捉。反而4:3因為是跟著裴秋蘭的視角,跟在她的背後,視野比較窄,也比較符合第一人稱視角在那當下的感覺。

——可以理解後段採取第一人稱的作法,但沒有露出臉,對於演員來說會有抗拒嗎?

張:所以我在這件事上還蠻佩服阮秋姮的。選角時,一定會擔心演員不願意。更何況她平常很多時候的身分是 YouTuber,YouTuber 就是要露臉,她也長得漂亮。但我們第一次碰面小聊後,她沒什麼猶豫就答應了。這角色的不露臉,代表了更多平常被我們忽略的新住民的臉孔。阮秋姮認同這個角色,也認同不露臉代表的意義,很快就答應了。但她還是要下很多功夫,例如怎麼用背影,讓觀眾感受到這角色的喜怒哀樂。

——最後,導演有什麼想要補充的嗎?

張:我自己會想談一下剪接。前(2020)年春天拍完,我有跟兩個剪接師合作。從殺青到 2021 年 7 月底,由陳俊宏剪,他幫整部片理出節奏,打下還不錯的基礎。完成第一版後,俊宏個人工作檔期也到了,我在 2021 年 9 月轉到另一位剪接師楊凱諺。我記得凱諺看完第一版,就是我在俊宏那邊完成的將近 3 小時版本後,倒抽一口氣說:「這是一艘大船」,他本來以為是溫馨小品,沒想到跟想像中很不一樣。會想補充剪接,是因為大家不要以為長鏡頭的拍法比較好剪,反而很多挑戰。例如關鍵台詞可能就散落在那 2、3 分鐘片段內的一些地方,你不可能一刀切掉再跳接,組合起來會很怪,鏡頭長度不一也讓節奏跑掉。我跟凱諺做了蠻多處理,在大架構上,既要維持住「生活史詩」的格局跟韻味,也要思考怎麼塑形,一方面透過一些刪減,讓敘事的意圖更聚焦,二方面調動一些鏡頭順序,碰撞出更有意思的組合效果。

——可以舉個例子嗎?

張:跟凱諺的剪接工作,有幾個下午很像在開研討會,我們花了很多時間,斟酌鏡頭組合會怎麼影響裡面的性別意識觀點。凱諺常跟我說,當代影像就是性別展演的戰場(笑)。例如忠銘在颱風夜打了文慧一巴掌,在那情緒氛圍內,可以直接切到風雨中的狂暴狀態。但我們就會斟酌,這樣是否太男性中心了?後來覺得還是應該接入婆婆看見的眼神,因為這會讓忠銘、婆婆、文慧三人的性別出發點比較均衡,否則好像就是繞著男性在發生的事。諸如此類的辯論,有些鏡頭省略掉,可以讓節奏更快更俐落,但就覺得好像應該留著,會讓影像語言的系統產生某些潛移默化的價值觀點。這些細微處理,也避免作品成為一個單向訴求的載體,它希望開放給觀眾去挖掘、判讀,當你在自由意識下參與,《徘徊年代》就更接近一個同理與對話的平台。■

.封面照片:張騰元工作照,張騰元提供