【鹿特丹】我們都被資本主義踩在腳底──記佩德羅科斯塔大師講堂

「先說,我拒絕了日舞影展的邀請,選擇來到這裡。我希望你們⋯⋯(笑)因為你們應該比他們懂電影吧。」

1 月 24 日傍晚的鹿特丹影展現場,講座一開始,葡萄牙導演佩德羅科斯塔(Pedro Costa)就以這段話,說明他在收到日舞與鹿特丹這兩個舉辦時間重疊的影展邀約後所做的選擇、對現場參與者的預期,背後彰顯出的態度不言而喻——對於當代電影的市場化趨勢、當代好萊塢與美國電影,那些太過討好觀眾的、太過遠離現實的,他持反對立場。

科斯塔無疑是當代影壇的異類,他以長期拍攝里斯本貧民區內非裔移工的「方泰尼亞三部曲」——《托嬰風暴》(Osso,1997)、《在凡妲的小房間裡》(In Vanda's Room,2000)、《青春向前行》(Colossal Youth,2006)——奠定國際影壇地位。對於方泰尼亞這個地區的關注,源於他在拍攝第二部長片《瑪麗安娜的漫長等待》(Casa de Lava,1994)時,前往曾為葡萄牙殖民地的非洲西岸島國維德角,當地居民託他送信給遠在里斯本的親人,才開啟他對這個聚集大量非裔移民地區的認識,以及背後纏崇不去的歷史幽靈。此後花了九年聚焦在此一社區,直到拆除為止,而後作品同樣是方泰尼亞的延續。

堅定不移的底層關懷之下,科斯塔善用數位科技帶來的便利性,資金極少,劇組極小(經常只有三人),得以進行扎實的田調、彈性的創作,自《在凡妲的小房間裡》起還將演員本身的故事搬入電影之中。但另一方面,唾手可得的便宜DV,無礙於他發展出極為鮮明、毫不妥協的美學旗幟。在他的幾部近作裡,行為動機晦澀費解的人物,遊走於畫作般的幽暗空間,宛如無主喪屍般,有人比作電影界的貝克特(Samuel Beckett),逼仄著觀眾走入邊緣世界的絕望與恍惚。

2015 年,科斯塔曾受邀來台,作為當屆台北電影節的焦點影人。最新作品《夢迴里斯本》(Vitalina Varela,2019)去年於金馬影展放映,這部作品聚焦女性主角,再度與上部片《里斯本記憶迷宮》(Horse Money,2014)中的演員薇塔莉娜合作。第 49 屆鹿特丹影展特別邀請科斯塔來做分享,本文為講堂內容整理,特別聚焦在:對於這位特立獨行的大師導演來說,電影是什麼?他怎麼理解電影創作?

從「親密」與「孤獨」開始說起

科斯塔曾說拍攝《夢迴里斯本》時,一部縈繞在他心頭的電影是布列松(Robert Bresson)的《鄉村牧師日記》(Diary of a Country Priest,1951)。過往的電影大師,之於他創作的意義為何?或者對他來說,電影是什麼?

「我現在拍的電影,他們都很『封閉』,或者說『與世隔離』(removed)。這是我需要且想要的樣子。二十年前,我便想要拍電影,然而我並不喜歡當時電影產業的經濟模式,直到現在依然如此。電影產製的惡,將使我遠離拍片真正重要的事。」

科斯塔直言,不想剛開頭就把氣氛搞得沈重,「或許我們可以從『親密』開始講起,再加上一些『孤獨』。電影總是跟人的孤獨有關,拍電影的人,看電影的人,都是孤獨的。在戲院裡,不論觀眾是否自認跟其他人共享著某些感受,和電影產生關聯的是『你』。」

「每當我面對拍攝對象,我也時時刻刻感到害怕與孤獨。拍片不該是一個派對,過程可以是愉快的,但這件事關乎生與死。如果說拍電影需要勇氣,那種勇氣會是:搞懂自己在做的事。我無意去指控我的同業,但即便在鹿特丹影展,我們好像都沒搞懂自己在幹嘛。」

「親密」跟「孤獨」都是專注在某事,講白了非常簡單,就是「去看」這件事。科斯塔舉例,像布列松、約翰福特(John Ford)、巴斯特基頓(Buster Keaton)、馮史卓漢(Erich von Stroheim)、王兵、高達(Jean-Luc Godard)的電影都是。「電影這門藝術的美麗之處在於讓你看見。」

一部關於「失去」的電影:當你害怕,你回頭看

科斯塔的新作《夢迴里斯本》,主角是薇塔莉娜,一名喪夫的女子,片中故事也是薇塔莉娜的親身經歷。科斯塔認為這是一部關於「失去」與「說再見」的電影。

「當你害怕時,你回頭看。在我的電影中,薇塔莉娜回到她的土地、陽光,回歸赤裸雙足。而我則回過頭去看卓别林(Charles Chaplin)的片子,像是某種救贖,給我力量,去把一顆鏡頭接上另一顆鏡頭。」

儘管科斯塔相當不喜歡當代好萊塢電影,但古典好萊塢是科斯塔的基礎,他年輕時,在古典好萊塢電影中發現許多美好的事物。「約翰福特拍過一部片叫做《西點軍魂》(The Long Gray Line),也許片子本身有點反動、擁抱右翼價值,但試著在深夜時配著一杯酒獨自觀賞這部片。我認為它是談論死亡、 失去,最美麗的一部作品。」

數位拍片是一個解答,它給予了我時間

今日,數位技術讓影像生產變得容易,但不是隨便誰用固定鏡頭拍大自然,就可以自稱是前衛導演 James Benning〔編註:以空景組織成的電影聞名,重要作品如《13 Lakes》(2004)、《RR》(2007)〕。科斯塔認為,數位拍片是一個解答,它給予人們更多時間。

「在我拍攝頭兩部片時〔編註:意指血(O Sangue,1989)與《瑪麗安娜的漫長等待》〕,還在摸索自己的拍片習慣。我是個很慢的人,必須花時間去理解,眼前所看的到底是什麼。許多人尚未了解眼前的事物就開始拍攝,這是很奇怪的。但電影似乎已經成為時間的敵人,時間就是金錢,就拍片而言是很糟糕的。」

「就像我常提及的尚雷諾瓦(Jean Renoir),他在訪談中曾說,去好萊塢拍的那幾部片都非常差勁,因為他完全沒有時間思考,沒時間與演員溝通,沒時間拍他想要的畫面。他離開好萊塢後拍的作品就不同了。那部片是《大河》(The River,1951),在印度拍的,非常美的電影。一部關於時間、關於生命的電影。結論是,當你沒有時間,你就捕捉不到生命。」

可憐的創作者與可憎的電影圈

科斯塔注意到聽眾席間有不少年輕面孔,因此想給新導演們一個忠告:「拍電影千萬不要浪費錢,不要使用過多的預算,那是電影人的責任,也會是思考拍片的一個起點。」

談回自己的電影,科斯塔自認作品是社會學或人類學的,同時也是經濟與政治的。比起閉門苦寫劇本,他更偏好為拍片而進行研究的過程,「說來古板,我喜歡去遠方,並去認識那個陌生地方的所有一切,也許關於某個人,某件事,或某條河流。那些只關在學校教室創作的人,我希望他們不要拍電影,世界上已經夠多電影了。」

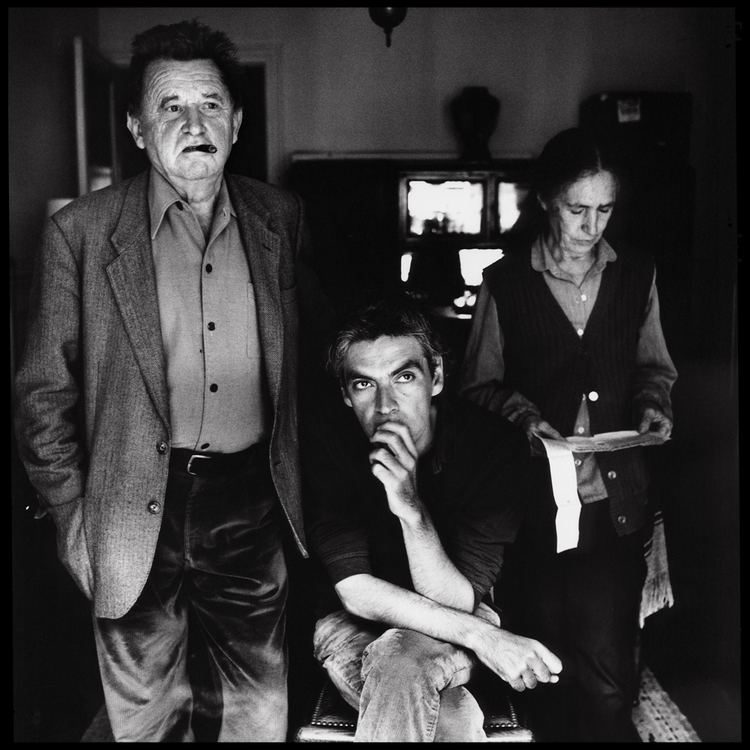

科斯塔憶起摯友 Jean-Marie Straub 跟 Danièle Huillet 這對夫婦,他們當年就是在鹿特丹影展期間初次結識的。他認為 Straub 是當代電影最好的導演之一。這對夫婦一直以極低成本拍片,追求真實,科斯塔將他們視為精神導師,還拍過一部跟他們有關的紀錄片《何處安放你藏起的微笑?》(Where Does Your Hidden Smile Lie?,2001)。但他近來的擔憂是,像Straub這樣重要的電影創作者即將要被世人遺忘,如果糟糕的現況持續下去。

他深深嘆了一口氣並說:「現況是,有太多瑣碎事務、閒雜人等圍繞在可憐的創作者身邊。拍片需要錢,而只要扯到錢,什麼事都糟透了。我只能用一個字來形容電影圈的這一切:『令人可憎的』(obnoxious)。」

|

|

|

圖:Jean-Marie Straub, Danièle Huillet and Pedro Costa on the set of Where does your hidden smile lie?, 2001. Photograph: Richard Dumas

|

電影是一個秘密:你留給自己,才能夠給予

科斯塔也對現今電影界的提案文化(pitching)以及國際賣片人員(sales agent)很不以為然,並認為這是當代電影品質下滑的原因。

「電影創作應該是發自內心的。然而今日,你再也無法獨立拍片,你必須到處奔走,尋求金主。拜託,不要向任何人提案你的電影。電影該是一個秘密,你不是要去揭露什麼,反而是要隱藏些什麼。唯有把電影留給自己,你才可能給予他人。電影就像一個美好的禮物。當你打算送禮物給爸媽或情人,你去一間、兩間店仔細挑選,然後悉心包裝好,再送出去。送禮物時你不會提案。」

「1989 年我第一次來參加影展時,簡直是另一個世界,當時從沒想過大環境會變這樣差。當然,資本主義始終是個大問題,但我很驚訝現在許多導演輕易地隨波逐流。先讓我們花 10 秒鐘思考『國際賣片人員』這個名詞。電影是被買賣的,多可怕。我要再說一次『令人可憎的』(obnoxious)。我想不通為何需要打造導演的職業生涯。兜售電影已經有點怪了,但兜售導演,這完全沒道理。作為電影人,我們都被資本主義給踩在腳底。」

我們在捍衛的是什麼?

科斯塔並不認為自己的電影有多麼高大上,只是現在眾人把標準放得太低。

「比如在王兵的電影中,你不會看到美麗的畫面,但他的作品卻是非常美的。因為所有事都包含其中,光影、聲音、文字,以及淚水。如我先前說的,那是一個禮物。」

「然而王兵也是個孤獨的創作者,拍攝團隊就幾個人。他有『中國』這個巨大主題,他小心翼翼地處理。每一部他的電影,都在跟你說:『看,事情並不好』。所有從布列松、約翰福特、溝口健二到小津安二郎的電影大師,他們的作品都在告訴我們:世上有些事情不對勁。」

「說到這,我突然想到 Jacques Tourneur 的《Wichita》(1955),一部牛仔電影。在一個平凡無奇的劇情中,某個瞬間,你將目睹一名男孩被殺害,以你從未見過的方式。你會感到受傷,接著去思考,那感覺會跟隨你一輩子。」

「這是一個殘酷的社會,我們正在彼此傷害。今日,電影圈也跟過往不是同一個了。即使在鹿特丹影展,我也深深懷疑,我們真的在捍衛相同的價值嗎?你我真的在同一艘船上嗎?時間不早了,我需要來杯威士忌。」

與詹姆士葛雷的爭論

在提問交流時間,或許是好奇反當代好萊塢立場鮮明的科斯塔,怎麼看待堪稱當代好萊塢裡的異類導演,一名觀眾問他是否看過美國導演詹姆士葛雷(James Gray)的電影。

「我當然看過他的電影,我跟女朋友在床上看了《失落之城》(Lost City of Z,2016),滿不錯的片子。他的電影比多數好萊塢導演好。《浮世傷痕》(The Immigrant,2013)中一些鏡頭我至今仍然記得。也許我該找時間看他的新片《星際救援》(Ad Astra,2019)。這樣說吧,他是個美國好先生,不壞。」

「但我曾跟他有過爭論。他在某個電影節的映後座談講了我無法苟同的話。他說:『我用 35mm 膠卷拍電影,因為電影就該是 35mm。人們選擇用數位拍片,那太容易了。』我聽到非常憤怒。他以為用數位拍片很簡單,或者他以為拍東西很容易,完全是無稽之談。」

「我幾乎是賠了命地在拍電影。就像一位作家曾言:『寫作時,我們該把皮膚留在桌上。』拍電影也是同一回事,你要把心血都放進去。一切都不簡單,用數位拍可能比用膠捲更困難,因為條件是那麼的貧窮,要達到相同的效果必須花更多心力。對我而言,拍東西,不論膠卷或數位,都是一樣的。」

永遠記住好好照顧你的故事:

每個問題都是新的,每個新問題都值得被拍攝

針對拍電影的花費與開銷,一名新導演想知道科斯塔是否有更明確的建議。

「當然你得把預算考慮進去。如果你是要拍紀錄片,或許一個人就可以。就我而言,幾乎是自己獨自拍攝。20 年前,我沒什麼錢,買了台小型相機、麥克風,不是非常昂貴的設備,然後就是怎麼面對日常生活。」

「我其實很幸運。我找到了一個地方,也找到了一群人(編註:意指導演長期拍攝的葡萄牙方泰尼亞地區)。我不需要去尋覓故事、靈感。我有一個地方。說來奇怪,那個地方曾經存在,但現在已經消逝。那是一群屋舍、一個社群,後來那個地方被拆除,人們被拆散。對住在那裡的人而言,實體的房子被拆了,卻仍然以其他形式持續存在著。」

「我會說那是一棟屋子,像個電影的隱喻。如同我們居住的房子,你擁有它,你生活其中,你有著夢想,也會有夢魘。有時你想逃離,有時想回去。有一天,房子被拿走,鄰居被拿走,街道被拿走,犬隻被拿走,所有房屋周遭的東西,都被拿走。然而那是你一磚一瓦親手打造的屋子。」

「我當時有一個工作室,所有演員會在裡面,化妝什麼的。我會一邊紀錄,並試著從他們告訴我的事情去創造故事。當他們的家被沒收,我也失去了工作室,但我把演員留了下來。漸漸地,他們變得更複雜、更失落。我察覺到他們思考的方式改變著,他們在想下一步該怎麼辦。該回家鄉嗎?還是乾脆自殺?這是真實發生的情況。」

「那時候我拍一部片叫作《青春向前行》(Colossal Youth,2006),費時兩年。人們出生,人們死去。我整個人沈浸在另一個狀態裏。記得當時有很多人自殺,人們完完全全地迷失。他們失了根、失去土地。而我拍攝他們,拍攝他們的問題,日常生活的各種問題。」

「我想說的是,永遠記住要好好照顧你的故事,不要輕易讓故事壞掉、變得愚蠢。比方說劉別謙(Ernst Lubitsch),我相信他拍片時,總會花時間去想出更好的點子。電影人不該在第一個念頭就覺得可以了。這也是我嘗試在做的。我也許比以前更悲傷、更悲觀了,因為我的演員變得複雜,而我也變得跟他們一樣。總而言之,每個問題都是新的,每個新問題都值得被拍攝。」

「我還在等待一個夠有趣的新問題出現,在聲音、影像上要夠有意思。那是『電影』能帶給我的體驗。但我也不反對人們用手機看電影。我常常搭火車,也喜歡在搭火車時看電影。布列松用 iPhone 手機看也是很好的。」■