面對主體的存有匱乏:邱剛健被低估的奇作《阿嬰》(二)

編按:邱剛健2013年去世以來,其作為編劇名家外的成就,如60年代《劇場》季刊的現代主義探索、個人導演作品《唐朝綺麗男》,益發受人矚目。然而,他的最後一部導演作品《阿嬰》,相形下頗受冷落。今年恰逢《阿嬰》在台上映(1990/12/29)三十週年,本期《放映週報》請到了影評人壁虎先生,以兼具詳盡脈絡梳理、細緻文本分析與厚實理論視角的重磅長文,重探這部被低估的奇作。

本文分成五篇刊登,本篇為第二篇,針對《阿嬰》做初步詮釋與調度檢視。作者開門見山表明詮釋立場,過往評論漏接的是結尾「折返點」意義,以及由此展開的精神分析讀法。不過在進入此一進階詮釋前,此篇先採列點分述,說明邱剛健如何運用種種調度,建構出精密鑲嵌的布局系統,安排其中繁複鏡像與框中框,並暗示霍桑才是真正「主角」,而非片名的阿嬰。

三、《阿嬰》的初步詮釋和調度

(一)、初步詮釋:《阿嬰》結尾鏡頭和霍桑

在我看來,當年影評人一致遺漏的最重要東西,是這部片明顯不凡的結尾鏡頭,這顆鏡頭濃縮了這整部影片一個完全被一整代評論人忽略的讀法:一個精神分析的過程。它不只是這部影片最重要的一顆鏡頭,也是台灣電影最好的結尾鏡頭之一。事實上,它真正的作用,與其說是一個結尾,不如說是一個折返點,這才是影片真正真相大白的時候:當鏡頭繞著高捷飾演的霍桑360度轉至其背面,霍桑交叉懷抱的手在鏡頭和高捷表演的巧妙搭配下,變成一雙爬在他身上的鬼手,好比《異形》(Alien)中的爆破胸腔的幼蟲或《屍變》(The Evil Dead)布魯斯·坎貝爾(Bruce Campbell)被詛咒的鬼手,他們是力比多(libido)最清楚的體現。

而隨著鏡頭公轉圍繞高捷的,是一排凝視著他的各色衣著庶民:或坐或站的老人和紅衣女子,藍衣女子身邊有一面巨大的鏡子,鏡子前是一個模仿高捷抱手動作的小男孩,鏡子背後則躲著一個男子。陽光的橘色靠在霍桑的官帽上,牽著女人嘶啞哀喑的泣叫聲和簫笛聲。鏡頭繼續旋轉到霍桑背面,一個黑衣白面女人在織著什麼東西,旁邊是一團黑色不明物體和另外幾個女人,一個意義莫名的石雕旁站著赤裸上身的男子或蹲或站,一旁是一個女人帶著五六個孩子擠成一團,最後是三個衣白清袖的年輕女子,拿著不明器物和黑色的椅子。他們靜靜地站在黎明的光中,宛如時空凝固成一幅寧靜而怪誕的圖畫,像是宮廟裡那些關於觀音、仙人、地獄或人間眾生的彩繪石浮雕,或中古教堂中呈現聖經故事的花窗玻璃,彷彿整部影片中角色和他們曖昧的性慾、身分、乃至形體,全部融成一團模糊的臉孔。而在這怪誕之中,由拿鏡的女人和鏡前小童,向觀眾發出了一個折返密碼訊號。我們曾經見過這個女人(霍桑曾在電影中追著她進入一個迷宮)。

這時我們才意識到影片的真正訊息:「阿嬰」只是一個代號,一個將力比多經濟(libidinal economy)染色的染色劑,揭露一個隱藏在光天化日下的秘密。《阿嬰》的主角根本不是阿嬰,至少在影片的中段,她就被秘密掉包成了高捷飾演的捕頭霍桑,這個癡戀阿嬰的壓抑男人,才是《阿嬰》真正的主角。片名「阿嬰」因而應該要被視為不只是一個名詞而是一個狀聲句:「阿嬰!」換言之,這個片名指的其實是霍桑的「徵狀」(symptom),他呼喊了阿嬰的名字,而整部電影,是在對這個徵狀進行精神分析;換言之,是「霍桑為何喊出『阿嬰!』這個名字。」是某一主體(先是阿嬰,然後是霍桑)從無法說出自身徵狀,到能夠言說自身徵狀的過程。

(二)、《阿嬰》的調度

然而在更進一步進入這個詮釋前,有必要先花一點篇幅來比較微觀地檢視邱剛健在《阿嬰》的調度,不只因為它在過去的論述中幾乎從未被影評人認真看待,更因為《阿嬰》中的調度被用一種非常高密度的方式鑲嵌在某個邏輯之中,或者說,此一邏輯被以一種非常高密度的方式,幾乎像是積體電路般精密栓進了調度之中,而上述我們姑且稱之為「徵狀分析」的邏輯正是此一積體電路之藍圖,換言之,若不足夠微觀便無法覺察,而這個「徵狀分析」的這個「秘密」正是驅動整部片調度手筆的基礎結構,因此調度不只是作為某種增強畫面內的訊息的方式被理解,因為更多的時候它正是訊息本身,片中所有人幾乎是所有人的鏡像,而這些鏡像不是任意的,是有系統被布局其中的。

1、自轉鏡頭、不吉利的「全家福」和無法發聲的徵狀:緬哥行刑7

片中存在許多不斷重複出現的調度主題,最重要的可謂「旋轉鏡頭」,「旋轉鏡頭」亦分作「公轉鏡頭」和「自轉鏡頭」,《阿嬰》的結尾鏡頭是「公轉鏡頭」,開頭緬哥行刑則是「自轉鏡頭」。在這場戲中,當觀刑眾人中的英明(柯一正飾)說完「媽媽是淫婦」後,接著便是一個彌留中的緬哥的臉部大特寫,而當我們以為這只是一顆一般的特寫鏡頭,我們發現緬哥背景開始旋轉移動,從一片黑夜,帶到夜中觀刑的模糊人群,也就是鏡頭連同緬哥在原地進行自轉。在這一刻,旋轉作為某種暈眩的符徵被植入電影之中,一個虐待和高潮的疊合。

在同一場戲的稍前一點,當行刑人拉緊騎在木驢上的緬哥的腳,我們接著看到緬哥的後腦從遮住鏡頭大半到仰頭,因而揭露出鏡頭上半部的空間和焦距真正聚焦的地方,一個遠處不祥的全家福,一群人面容慘白宛如死人站在黑夜的門庭中,儘管受刑的並非他們,中間是英明和年幼的阿嬰。我們會在片末和片中多次看到這種靜止的「眾人圖」,它還有一個潛意識的暗示,關於片中眾人乃至片中世界的存有狀態,也就是他們是「撥開腦之後顯現的東西」,反之,他們「象徵著某些精神意志」。

最後要提的是這場戲最令人不寒而慄的畫面,面容慘白的阿嬰鎮靜地呼喊「媽。媽。」卻幾乎無法發出聲音,只是機械地兩次張開嘴巴,這是整部電影的點題,「媽。媽。」被呈現為「無法被言說的徵狀」,這是電影的母題,呼應著我們之後會提到的片末鏡頭,電影因而向著「如何重新言說此一徵狀」發展。

2、面對父法:霍桑向英明呈現凶案證物

霍桑第一次出現,是襲擊發生後來到兇案現場並發現封武舉(于寒飾演)的屍體,這時霍桑有一個將手指插入武舉身體的動作,並喃喃自語「阿嬰」,似乎是電影對兇手正是阿嬰的預示,雖然這時我們和霍桑都還無從得知。更重要的或許是陳琬尹注意到的,邱剛健在這裡透過手指插入的動作已偷渡了某些同性身體的曖昧接觸,這個同性情慾的引子在下面會有更多展現。8

第一次暗示霍桑作為某種電影主體的,是當他要將兇案現場發現的胭脂報呈給英明時,這顆鏡頭被呈現為高捷的主觀鏡頭(我們之後會發現主觀鏡頭並不常見)。我們看到英明坐在堂內同時是鏡頭正中央的一個框框前,讓我們知道這是高捷所見的僅只有前後文和鏡頭下緣正中間的拿著胭脂的手,我們隨著扛在肩上的攝影機由遠而近地步步逼近英明直到英明聞到它。

在這場戲中,英明向霍桑「斷念!」的命令被用一種非常創傷性的方式呈現,基本上是用語言閹割了霍桑。而當霍桑離開廳堂時,我們再度看到一個霍桑離去時看著整個廳堂的移動主觀鏡頭。

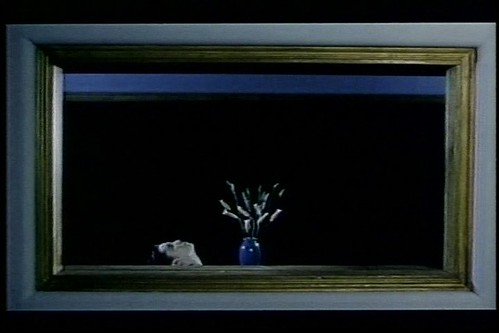

然而這裡的重點是下一顆:離開廳堂的霍桑被框在一個黑色的框框內,這個黑色的框框內是門柱屋簷和離開的霍桑等,框框外是空白,這個框框,和英明背後的那個框框,和影片接下來無數被刻意框出來的黑色框框都在暗示著一個被投射出來的時空,同時具有電影自我指涉的半後設訊息:整個故事是一個虛像。

而當我們將這個暗示的出現和霍桑的創傷經驗拼接在一起時,一個隨著大爆炸張開來的宇宙被呈現給了我們,霍桑的精神宇宙,它對照著年幼阿嬰在片頭的創傷經驗,一組鏡像宇宙,關於一組象徵秩序中的不連續性/矛盾。

3、公轉鏡頭:洗小劫審問

展開賣貨郎洗小劫(黃耀明飾演)的審問的是一組十分令人興奮的調度。它開始於一顆想跑的洗小劫在街上一把被霍桑擒住的鏡頭,洗小劫身體被壓下出鏡,緊接著的鏡頭,便是洗小劫靜止佔據畫面右半的左側臉,和衙役超現實地由鏡頭左側滑行進畫面的右側臉,形成的一個鏡像。

首先的有趣,在於利用霍桑的擒拿動作和衙役的平移進行一個非常鋒利而簡潔的動作點轉場(沒有建立鏡頭,什麼都沒有),再來衙役的高黑帽也立馬讓我們知道洗小劫的糟糕處境。然而更有趣的是這顆鏡頭並沒有在這裡結束,它開始以衙役為圓心進行公轉,改變了原來被以為是定鏡的性質(如同緬哥的自轉鏡頭首先被以為是一個定鏡),這也是片中第一顆公轉鏡頭。觀眾於是順勢看到牆上的框框、整體空間、背景鎮住場面的霍桑和貫大綵(陳慧樓飾演)。第三階段又更天才:公轉中被插進了轉瞬即逝的一團黑凳子敲擊地面的鏡頭,而回到持續的公轉時,我們發現鏡頭被廖慶松精彩地掉包,原來空白的洗小劫的側邊和背面,突然出現了另外三個衙役;鏡頭繼續旋轉並稍微拉遠直到四個衙役和他們的高黑帽像是四根樁插在洗小劫四面。而這一連串的移動,從霍桑的動作到衙役入鏡,到鏡頭公轉、凳子、插入衙役,透過持續的移動元素一氣呵成,達到轉場與交代訊息目的,更僅僅是透過剪接便製造出瞬間逼近的效果,甚至這組調度自然出現一種音樂性。

我可以繼續說下去,事實上這整場審問戲,可能是全片調度變化最密集的一場戲,而且不只是密集,細讀每一個鏡頭調度和元素調動,以一種極嚴格的系統性被布局:

例如衙役重複命令洗小劫覆誦他們詢問洗小劫舒不舒服這件事,這是非常有深意的台詞,當洗小劫躺在地上,衙役再次叫他覆誦「躺在地上比坐在凳子上舒服吧」時,洗小劫終於受不了想逃,這時他是想要爬出牆靠上方的一個黑框框,再被從框框邊上拉回來的,而當衙役抓住他的雙腿將他拉回,這的動作便順勢轉換成要抓住他的雙腿用他的胯下去撞凳子。

他們先是停在凳子前,讓洗小劫以為只是嚇唬他,然後再將他兩腿拉緊重擊胯下,而這動作,又是一個片頭緬哥騎木驢酷刑動作的鏡像。

又例如再接著,當貫大綵在審問洗小劫時(陳慧樓在這個前戲中的小碎步走位,絕妙無比!),換成貫大綵佔據審問戲第一顆鏡頭中衙役的位置,而這次衙役的可憎面目換成貫大綵陰柔甚至是愛之安撫的獐頭鼠目脅迫;這時貫大綵背後高捷的位子,在一次次剪接中被偷渡往鏡頭逼近,像是被磁鐵吸向鏡頭,同時鏡頭默默換成更長焦段,進行空間壓縮。在經過這一連串恐嚇後,英明只要出現就可以了,洗小劫便滔滔不絕脫口而出,甚至極度討好。

這一段洗小劫審問在更巨觀的意義上有一個層層堆疊的作用,它基本上可以被視為是英明命令霍桑斷念的戲的鏡像,同樣的閹割被更生動的展開,而霍桑在此成了審問者之一,同樣設計的黑框出現(洗小劫想要爬出去)作為此一堆疊的影像暗示,換言之,這是閹割的黑框之外再加上一圈黑框,我們將會在之後看到這個層層疊疊的黑框,這是邱剛健在劇本和調度上的基本結構。

4、飄移、詩性對仗、歪斜:獵捕同志嘍囉

霍桑和貫大綵啟程捉拿雄艷,鏡頭切到一片(應該是)芭蕉田的地方,一個本來應該是單純建立鏡頭的畫面再度發生了質變,但這次移動的不是鏡頭而是人。我們發現分別從畫面的左上和右下,霍桑從芭蕉葉中天上飄下,彷彿地心引力暫時不存在,貫大綵則是蹲伏前進然後轉了一個圈。

這顆鏡頭的驚人,不只是霍桑飄下動作的迷人,以及兩人動作完全非寫實而純粹是表意的性質,並因此具有某種幾乎是影像化的宛如古詩那樣的詩性對仗;更在於鏡頭對霍桑奇異飄下的漠不關心。也就是說,不像是武俠或神怪電影中在拍攝高難度鋼絲動作或妖鬼滑行時,鏡頭會去強調動作本身的非凡和酷炫,或者配上特殊的音效去強調它的存在,這裡霍桑從天上飄下,被一種理所當然之漠然呈現為這個世界本來就會有的某種自然現象,也就是暗示著這不是慣常世界而是歪斜世界、幻夢世界的一部分,和電影風格化的服裝設計和調度自成一體。

這個飄下的動作在影片後段會再度發生,當霍桑和貫大綵捉拿雄艷,霍桑和雄艷激鬥飛下窗框對峙,貫大綵從天上飄下入鏡到兩人中間,雄艷吐血。

回到這場捉拿嘍囉的戲,歪斜的主題在下一串鏡頭更加顯明:在一片山脊的鏡頭後,我們特寫看見暗室中雄艷的一位嘍囉在幫另一位刺青,提供光源的是後面的花窗玻璃,然而根據他的面容,這更像性愛。9注意這顆鏡頭和接下來的一組鏡頭皆被刻意呈現為歪斜,暗示嘍囉秩序外的同性情慾,也暗示電影本身劇情的可疑。

我們在下一顆鏡頭才看到理應作為建立鏡頭先行的山脊小屋。然而它又不只是建立鏡頭,更同時交代了霍桑和貫大綵正在進行的左右進攻。我們接下來再次看到一連串對帳:「斬一個、留一個」、激烈的打鬥和靜態的針鋒相對、被殺和自殺,然後貫大綵以一種好像很麻煩的語氣說出的台詞更是耐人尋味:「幹嘛自殺嘛?以後還是會有人愛你的。」

雄艷本身即是極度陽剛與極度陰柔之共和體,他們本來是要去抓雄艷,卻碰到這一對同志嘍囉,這段戲的言外之意,便是秩序對同性情慾及其身分曖昧狀態的排除,貫大綵和霍桑是秩序的意志,或許也可以反過來說,正是因為他們是已經被定為「非法」的存在,所以反而構成了一個能夠展現在合法系統中無法自由展現的情慾的空間。事實上不少地方被偷渡了同性情慾,例如雄艷和武舉,電影暗示了雄艷對武舉的興趣甚至可能強暴了他(蔡康永的小說則是直接描繪了這個情節);又例如當雄艷和洗小劫在電影後段被殺死之後,貫大綵在驗屍時對兩人身體的稱讚,事實上貫大綵這個角色特別的魅力正在於他陰柔氣質。

5、框中框、早就已經死亡:阿嬰被發現

王祖賢在豬圈被發現的兩顆鏡頭很有趣:第一顆是片中許多框中框鏡頭的其一,然而更有趣的是第二顆鏡頭,一顆上下分明的定鏡,下半是黑暗中全身白的王祖賢,上半則是一個開出去的框,將遠方日頭下的草地環境框成一幅風景畫,或一個電影銀幕,像是《風櫃來的人》建築工地頂樓的「銀幕」那樣,其中霍桑和貫大綵像是兩個小黑點在日頭下由遠而近,直到抵達邊緣,從上面被框出來的畫中,跳到下面的黑暗。

這裡首先最表層暗示,就是阿嬰已死。其實死亡滿溢空氣中的意象比比皆是,例如在貨郎賣胭脂的戲前段,我們看到小骷髏賣餅給小朋友的畫面,例如片頭人群面容都慘白無血。

緊接著阿嬰被帶回衙府的鏡頭,再次看到王祖賢被框進框中框中,更精確地說,這個白色衙門入口被設計了三層黑框,造成視覺上的無限延伸效果,而當轎子進入這個框中,王祖賢仰掛在(和緬哥受刑姿勢一樣)金轎子外的頭就變成被框入四層框中。

王祖賢在床上紗簾後答話的鏡頭,我們再次獲得阿嬰已死的暗示,這次它結合了兩種本片最常見調度:滑行和黑白(陰陽)切分,王祖賢從黑紗後面「滑行」到臉被分成全黑全白,暗示其處於陰陽之間,並說:「我若是受了污辱,不會還活著來見您的。」當她躺回床上,她做了一個如同後來霍桑在結尾鏡頭中的抱胸動作。

在這場戲的尾端,有一顆非常關鍵、但容易忽視的鏡頭,可謂本片結尾的鏡像,那就是當霍桑走出衙門,在一片藍的月色和蟋蟀的叫聲中聞自己身上的豬臭,這時鏡頭和本片結尾鏡頭一樣,開始繞著霍桑公轉。豬的意象(睡眠/死亡的阿嬰在豬圈豬群中被發現)被召喚並重疊在霍桑身上,成為一個完整的語句:霍桑懷疑自己是不是散發豬氣味。很難說這沒有這樣半隱藏半公開的象徵意味:阿嬰被一群沙豬(male chauvinist pig)圍繞/霍桑懷疑自己是否是沙豬。

這天晚上我們看到英明和他現在的女人從嚴肅到調情,女人坐到英明臉上。這場戲已經有許多人關注(包括英明在讀的其實是《金瓶梅》,但這是一個意外)10,重要的是這場戲的結尾,也可能是本片比較著名的鏡頭,也就是在與英明交歡的女人詭異微笑的特寫後,緊接著阿嬰從一個金框中以高格慢動作起身的頭顱,和窗台上的野百合交疊,面對鏡頭,好像是同時與女人和觀眾四目相交,而這是王祖賢第三次被框在框中。

6、《疏離》:側躺的男人

有兩顆鏡頭特別令人想起邱剛健最早的實驗短片《疏離》:一個是在阿嬰被發現的豬圈,很奇妙地插入了一顆野道士青肚子(顏樂輝飾演)側躺的背面,旁邊一隻豬陪伴,他好像剛做完什麼,然後喃喃自語忽必烈蓋歡樂宮的傳說故事;另一顆鏡頭則是雄艷看《金剛經》自慰,關於這個畫面,第五段會有更進一步的詮釋。

7、時空破裂:霍桑追陌生女人進入迷宮

霍桑聽完雄艷的自白後和阿嬰交談,接著走出官府追一陌生女人,是這部片的結尾鏡頭之外,最重要的一組戲。事實上它就是結尾鏡頭的過度提早洩漏,因為最後霍桑結束追逐的地方,正和結尾鏡頭是同一場景。如果要給這組戲一個主題,那就是「時空破裂」。

「時空破裂」一開始只是很小的東西,在這場戲的開頭(審問雄艷之後),霍桑和貫大綵再次被框在一個黑框之內,貫大綵跟霍桑說「有些事不要想比想好。」然後從右側出鏡,但在霍桑說完「我會想一輩子。」之後又突然從左邊反常理的入鏡。這是「時空破裂」在這場戲作為主題的第一次出現。

再來「時空破裂」變本加厲地在霍桑在池邊和梳頭的阿嬰談話的戲中震盪。在這場戲中霍桑轉過身背對阿嬰,面向鏡頭自言自語,阿嬰則不斷以左右只露出頭的方式接霍桑的話向他提問。這段談話有一串很有趣的剪接值得討論:

王祖賢的台詞/鏡頭被分成兩部分:帶有曖昧意味的部分(「你還會要我嗎?」、「不管我有沒有被雄艷糟蹋過,也不會有男人會要我了,爸爸不會准,我也不會准。」)和看似無辜的部分(兩次「你說什麼?」),我們姑且用代號稱呼他們A1、A2和B1、B2,電影中他們被交叉剪輯在一起,形成了A1、B1、A2、B2的結構,而阿嬰這四句偏頭提問,又和霍桑的自言自語回答交叉剪輯在一起,並以最後王祖賢站起來說「我比你高一個頭」作結。

這段因此同時至少存在數種讀法:(1) A1、B1、A2、B2可以被看成是一串完整對話,而「你說什麼?」帶有假裝沒聽到的調皮(事實上王祖賢從池邊看到霍桑就很調皮);(2) 只有B,A都是霍桑在幻想;(3) A都有,但因為太羞恥或太禁忌,所以這段記憶馬上被強行寫入新的比較無辜的內容B,A被假裝沒發生,這段在呈現霍桑精神裡這個寫入修改的過程;(4) 其實沒有B1、B2,其實只有一個B被重複兩次,也就是時空跳針;(5) 完全搞不清楚哪些真哪些假,既然時空跳針,全部都成立也都不成立。

但不論怎麼讀,當「時空破裂」的某種催眠效果潛意識地滲透到影片中,便已達到目的,它暗示著整部電影表面故事本體論狀態的啟人疑竇。

再來,便是我們看到霍桑走出衙門,漫無目的跟著一個拿著鏡子的女人的段落。這一段耐人尋味、毫無脈絡又沒被解釋的情節,其實只要稍微觀察,便會發現基本上可以被視為整個故事的某種高度濃縮。所有元素都對照著整部影片,它是某種暫時性的天機洩露,「時空破裂」的狀態蔓延到電影敘事的全部,它自然地出現在前面的兩場戲之後,便會很好理解。它是以霍桑為主體呈現的現實的分崩離析,這段戲的鏡像性質,甚至被直接具象化為女人手中的鏡子。這個女人引導霍桑穿過一個宛如迷宮的石碑、石椅陣,最後來到一個庶民樓房後面消失,而這地點正是片末霍桑那顆鏡頭的同一個地方,同時霍桑被這女人吸引的這段期間,不斷喃喃自語「給我玷汙一次」,彷彿她是阿嬰。

女人消失後霍桑沒有再追過去,卻看到身邊有另一個在看書的女人和一個孩童,為一個椅子的四支腳穿上鞋子,一個超現實畫作會出現的畫面,我們再次想起了霍桑上一段與阿嬰的對話:「丈夫和妻子,生一千個孩子。」

8、斷掉的頭顱

在這裡我想補充一個穿插前面數場戲的意象:斷頭。當阿嬰在電影中首次出現,並為母親不知何處的墳撒了滿天冥紙,那片墓地正是一整片無頭神像(也就是陽明山竹子湖的場景)。當阿嬰被金轎子抬進官府,頭被掛在框框之外,斷頭的意象再次被疊在阿嬰身上,這個動作同時是緬哥開頭受刑時同一個動作的鏡像。它第三次出現,在英明和女人交換時,阿嬰起身頭顱被畫面切割在一個框中,疊映在野百合上的鏡頭。最後,當高捷追著陌生女人進入某種迷障,其中一個場景堆了滿地圓石座,宛如一整片頭顱,好像片頭那些石像所失去的頭顱,在這個霍桑的迷障中全部都遺落在這裡似的。但它的暗示到這裡已經不再只是阿嬰已死或對應緬哥行刑,它已經蔓延到霍桑宛如熱病的精神狀態中。

9、野道士青肚子

在結束這段前,我想再補充一下野道士青肚子的角色,關於他,葉月瑜的評論不能再好了:

而一般庶民的塑像則展現了性別差異的辯證空間......身為野道士,青肚子可以無視社會規範和禮教,肆意而行;行招魂術時,他的性別身分更加曖昧,忽男忽女。其醜惡的面貌竟可引誘緬哥犯下殺身之禍,乃因其能完全放下傳統大男人的身段,為緬哥按揉筋骨,為她唱歌。(葉月瑜,1993:85-87)

如果我們從片末回看,會發現青肚子一直默默作為庶民挖空貴族菁英權力基礎的象徵性存在,不只最後阿嬰刑案真相大白的地點,正是開頭英明請青肚子招魂的同一地點,緬哥被行刑時青肚子陪在身旁和緬哥第一次被青肚子招魂(假招魂),英明都毫無知悉原來眼皮底下的青肚子正是緬哥的情人(甚至在假招魂中與緬哥合而為一),可見英明雖然是表面上的權力掌握者,表面的符號秩序之下,其實是不斷被庶民愚弄的,甚至不該說是愚弄,而是庶民原來便是野草/野百合而你不能斬除。

青肚子假裝緬哥的招魂戲碼還在兩個面向上折射出了阿嬰和霍桑,分別作為緬哥和英明的鏡像的特性:一、當英明開頭透過青肚子與緬哥交談時,兩人權力是對等的,儘管緬哥在生時英明要致她於死地,而這個女人透過變成鬼而奪回與男人的對等對話權的形式後來完全複製到阿嬰身上;二、英明開頭其實不是在跟緬哥而只是在跟裝樣子的青肚子說話,換句話說,對話的客體並不存在,英明是在跟一面反彈他的疑問的鏡子說話,而這個形式後來也完全複製到霍桑身上。青肚子是名副其實的「中介者」。

10、樹下和頭髮:阿嬰「過量」(excess)的性

最後我想有必須提到阿嬰在枯樹下被侵犯的犯案現場,這場戲根據四個說法拍了四個版本(洗小劫、阿嬰、雄艷、真相),其中也各有趣妙:例如第一個版本框住躲在石碑陣後偷看的洗小劫的方框,雄艷第一次出現是在一個遠景的邊緣默默出現,雄艷跳上枯樹時是輕飄的,雄艷提起阿嬰的腳時阿嬰的腳有點幽默的轉動,武舉和雄艷打鬥的簡潔,或者在後來版本中阿嬰縮起腳的擬物(蚌殼)表演。

這個占比重大的戲我反而不想花太多篇幅描繪,事實上綜觀本片,這個不斷被重演、故事中看似最關鍵、並作為驅動角色們行動的麥考芬場景,反而是片中調度密度最低,拍得最雜沓的。它提供給我的,反倒是接近B級片的幽默感,我甚至覺得,它沒有電影或電影中角色所認為的那麼重要(或者說,這正是影片的障眼法),看起來比重大,純粹只是因為它被重複了很多次,所造成的某種假象。

在這個意義上不是沒辦法理解《阿嬰》當年獲得的某些反感,如果你就像故事中的角色一樣把這場戲看得太核心,那的確很容易忽略電影在所有其他地方調度和象徵布局的密度,而且這場戲又是最會讓大家想起《羅生門》竹林中事件一再被重演改變的場景,那又更刺激影評人基此比較並做出電影十分平庸的結論。

然而它並不是沒有特殊效果,由於雄艷的鋪張表演給予人的鬧劇印象,甚至介於鬧劇與喜劇之間,其實有它的意義存在,重點在於誰在「感知」這場戲,因為它正是作為片中角色們「所無法消化的、無法理解、無法把握的創傷影像」而存在,尤其對於霍桑。這個反而在洗小劫和雄艷遇害的狀態中被生動的實體化:阿嬰的頭髮導致強暴並與阿嬰交歡的兩人的消化不良,他們被阿嬰的「頭髮」噎死,也就是說,他們雖是侵犯者,但他們自身反而無法承受阿嬰的性,就像其他角色在最終審問時的難以置信乃至精神崩潰,被「性過量」噎死。

是在這裡我想將詮釋推動到下一階段。■