【2025 金穗】在多元揉雜的片叢中試探邊界──2025 金穗影評人推薦觀察

編按:2025 金穗影展將在 5 月 1 日至 5 月 9 日展開,本屆金穗獎頒獎典禮則在 5 月 9 日舉行,除了正式競賽之外,會外賽「影評人推薦獎」也進行至第五屆,本屆由謝佳錦、黃彥瑄、蔡曉松等三位評審,從 64 部入圍作品中,不分類擇出一部頒發獎項。本期《放映週報》刊載作者謝佳錦評論一篇,因評審身分綜覽全片,其揀選 10 餘部心頭好作品,指出其中各具特色之處,也帶讀者速覽本屆金穗獎入圍者群像一隅。請見本篇評論。

※※

「短片沒有比較低階,只是不同形式。我認為短片給予創作者更多自由。你不用對說故事與鋪排情節承擔太多責任,這很迷人。短片能更像一幅肖像,或一首詩。」——Jean Campion(2006,《衛報》訪談)

今年(2025)受邀擔任金穗獎的會外獎「影評人推薦獎」,因此能在開展前看完 64 部入圍影片,並與另外兩位影評人評選得獎作品。兩年前陳宏瑋曾針對金穗入圍片的補助比例做討論,今年亦見熱心網友統計相關數據,除了補助還包括學校比例,顯示北藝大與台藝大佔據大宗。這類討論促使我思考,除了拍得好不好、是否發揮短片特性之餘,能否在既存資源分配與教育體系下,長出過往臺灣電影少見的新鮮感(即使有些不成熟)?

礙於文章篇幅,本文無法一一點名,許多影片輕描淡寫、隻字未落,不代表不好不喜歡,只是考量文章結構或既有曝光度下的割愛。以下按單元區分,從劇情、紀錄、動畫、實驗四大類別,挑出值得多記一筆的奇花異卉。

劇情片:熟面孔 vs. 新姿態

本屆「劇情片」單元入圍片單,不乏已在各大影展露臉的強片,如《A面:我的一天》、《金魚缸小姐》、《囚犬》,三部去年金馬獎入圍短片再次同場較勁。《翌日》、《河裡的孩子子子子子》、《殺雞》與《貓與雞》這五部高雄拍短片,也在觀眾間累積不少口碑。在多有公部門、學校資源的熟面孔之外,我特別想提《逃兵》。

此片講述新冠疫情、共機擾臺背景下,役男想用確診騙假,不過班長要求視訊快篩,衍生荒謬的諜對諜攻防。點子新鮮、很在地之外,影像幾乎全由監視器與手機視訊組成,在台灣是少見嘗試。《逃兵》並非典型的優質電影,監視影像的必要性、人物為何而逃,恐怕禁不起細想。製作規格低,自導自演亦有侷限。然而人物的中二傻氣、不失現實觀察的白爛,實具生猛特色,也有一股玩心。事實上,這是導演韋晢為了申請電影研究所遞交作品集而拍,原計畫遇颱風攪局而砍掉重練,從寫本到殺青只花兩週。由此條件來看,成品殊為不易。

劇情片單元另一驚喜,是《這是個關於愛的故事》。初看片名坦白說不抱期待,確實內容不脫常見女性通俗劇,但技術力讓人服氣。這是一場女子面對醫生,思考是否墮胎的腦內小劇場。朱芷瑩一人分飾「理性」與「感性」二角(有另一替身鄭家宜),大量同框演出,順暢得讓人好奇如何執行。空間運用同樣精彩,從診間切換成有罐頭笑聲的幸福家庭樣板,再進入有家暴陰影的兒時家庭,場與場的切換充滿用心。後段理性與感性的二角扭打、全家福照片的落下,與攝影機運動均有恰到好處的呼吸節奏,是穩紮穩打的實力體現。

學生劇情片:類型操作 vs. 奔放初心

近年類型是顯學,「學生劇情片」單元中的《青春的回擊殺球》特別有野心,簡直把本土靈幻拍成《全面啟動》(Inception,2010)。桌球少年找靈媒詛咒搶走他心儀女生的好友,在靈媒催眠下少年進入回憶,須在一炷香時間內完成任務。全片不只在少年腦內與現實間頻繁切換,並遁入記憶深處,緊湊結合靈幻驚悚、高中校園、熱血運動等迥異類型。桌球清脆聲響用得巧,既是緊張的時間倒數,也融入配樂化為青春躍動(劇組一定有看湯淺政明的《乒乓》吧!)。儘管野心開太大,人物關係與情感有時不太穩,但完全是潛力IP,期待如《神算》(2013)一樣,有從公視學生劇展短片升級成國際合製影集《通靈少女》(2017)的機會。

另一公視學生劇展《美味的舌頭》,則將恐怖催滿。初看社畜男主角的髮型,還以為是搞笑片,殊不知相當本格,打光、特效、血漿到位,充分展現基本功。同樣入圍學生劇情片的恐怖片《祝你好命》,成本較低,卻掌握另一種可能:乍看在搞笑,也真的在搞笑吧(?),但又很認真嚇人。如果程偉豪的《搞什麼鬼》(2008)在回應千禧年起的鬼片跟風潮,那《祝你好命》就是梗圖世代產物。劇本單純不貪多,緊緊抓住「家人不停傳來長輩圖」這種臺灣人很懂的焦躁,只用一對母女、一間房子、幾隻手機跟一根鐵鎚,操練種種動靜技法。每一張長輩圖都好毛,看完腦袋根本被植入髒東西,從此無法正常看待「早安!人生不能重來 珍惜當下」等長輩圖常用語。

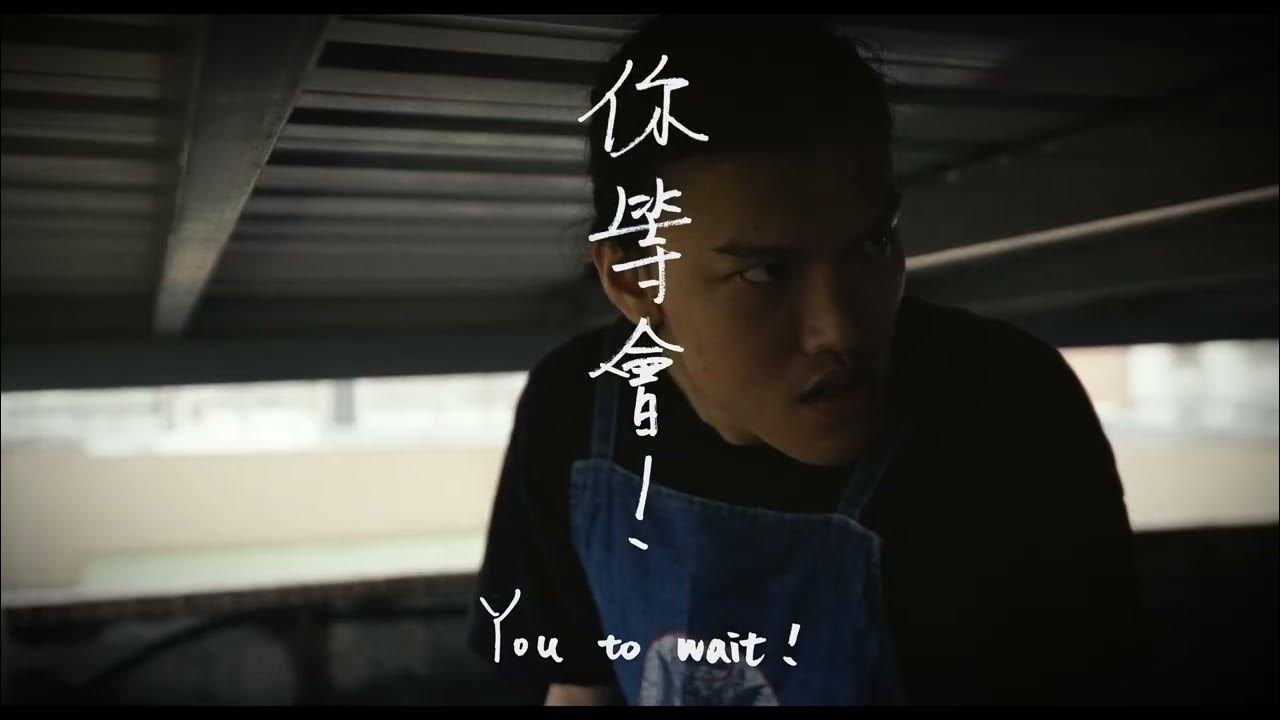

不過今年學生劇情片,我最喜歡的是《你等會!》。會最喜歡,也因最摸不著頭緒,有預感會評價兩極。全片緊隨無業青年柏欣,他在家中毫無地位,卻堅信自己一定會成功。在他身旁總有一位導演如影隨形,甚至有攝影師、收音師等,有時在導戲提醒他調整情緒,觀眾如看幕後花絮,有時如紀錄片跟拍,導演現聲不露臉地哥兒們般吐槽或打氣。明明以劇情片身份入圍,然而究竟是虛構還是紀錄,並未劃出清楚界線,好像怎麼歸類都行,要把導演詮釋成柏欣的自我質疑想像亦無不可。定位飄忽帶來趣味,大量理應剪掉的「錯誤」(如捷運坐過頭那幕有路人閃鏡頭),加上超晃手持攝影、雨中光源顫動、失焦與噪點等,神奇匯為一股無視拍攝規則的任性與自信,逆勢生成狂野影像活力,與柏欣笨拙又堅定的角色魅力,彷彿天造地設一對寶,讓我相信柏欣非吶喊不可,電影也非拍不可。如果短片確實擁有不受情節拘束的自由,《你等會!》就用這股自由,潑灑為一幅導演與柏欣疊印的肖像畫,是在此倦怠時代,仍昂首翹高下巴、挺胸不怕頭撞到的奮勇姿勢與宣示。

紀錄片:形式 vs. 內容

上屆金穗獎最佳紀錄片得主《窗殺》(2023)導演宋承穎與胡清雅,同樣由鏡電視紀實節目「另一種注目」出品的新作《侯硐奇譚》,是這屆「紀錄片」單元拍法最出彩的。不同於《窗殺》基本仍像新聞專題報導,《侯硐奇譚》徹底跳脫。不以受訪者為被拍主體,而取多段關於神鬼、山靈、坑道倖存的侯硐礦工口述聲軌,再與當地廢棄礦區影像結合,讓「侯硐」本身成為主角,感受人去樓空後,幽魂與傷痛徘徊不去的寂寥,歷史從未消逝,依然活在荒煙蔓草的腳邊。

另一個技術面搶眼的紀錄片,是「學生紀錄片」單元的《為你禱告》。無巧不巧地,《為你禱告》的剪輯就是《侯硐奇譚》導演宋承穎。曾合導劇情短片《未命名》的基督徒導演洪德高,拍攝自己想幫助漸漸不信神的更生人好友。不同於多數台灣紀錄片以內斂靜觀為主,《為你禱告》以華麗剪輯帶出濃稠情緒,是被攝者面對人生墜落的滿腔憤懣,是拍攝者對好友的不捨惋惜,也是彼此友誼的見證與傷逝。儘管過於由上對下、善惡明確的拯救者角度,讓我有些疑惑,非教徒亦不好進入,但影片的氣質與路線仍有可觀。

同在學生紀錄片單元的《莉娜》與《瑞秋》則位在另一極端,以相對傳統的樸素拍法,捕捉生動人物與前沿命題。《莉娜》是導演以拍作業名義,記錄照顧奶奶的印尼看護莉娜。紀錄片有個開誠布公的受訪者,基本成功一半,莉娜活潑、開朗、愛分享,是影片好看主因,不過片中同樣捕捉莉娜的勞動狀態、雇主(導演的家人)對莉娜有些情勒的挽留,激盪出不同層次,以及導演並不明說的疑惑態度。尾聲捕捉莉娜身在印尼同鄉間縱情跳舞──她真正放開,能做自己的片刻──實有魔幻力量。《瑞秋》原本是拍別人嘗試變裝,結果導演本人深受吸引,決定一起成為變裝皇后練習生,召喚新的自己「瑞秋」上身。當自我跨出順性別原廠設定,如何與無法定義的另一個自己共處?如何面對摯愛們的擔憂?《瑞秋》以自我為田野,以紀錄片為行動,拍法不算新奇,卻在「做自己」(Becoming Myself)的高度流動性上做出基進宣示。

動畫與實驗:風、水、獸

今年入圍動畫作品,黃小珊導演的新作《風的前奏》,無論技法或情感都得我心,比其獲獎無數的前作《大冒險鐵路》(2020)更上一層樓。影片關於鄉下四口一家的一個颱風天,災難並未釀禍,家庭風暴也沒有爆開,卻在高中生主角心底留下潛伏影響,並透過首尾火車場景的巧妙呼應,三兩撥弦就留下繞樑餘音。影片形式同樣精彩,手繪動畫結合實景影像下,黑白與彩色、線條的擦抹與綿延、空間的穩固與紊亂,乃至薩克斯風、電吉他等不同樂器運用,各種視聽形式元素緊扣起落有致的家人羈絆,並善用手繪的草稿筆觸,結合成讓人眼花撩亂卻又不過熟明確、蓄積動能待發的「前奏」狀態。

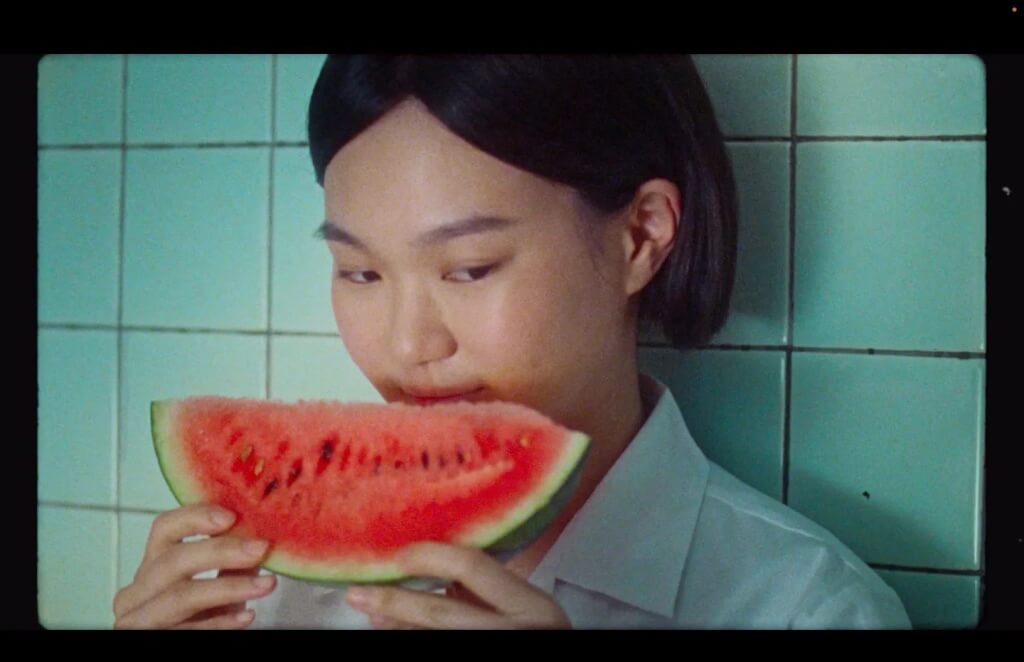

最後是實驗電影部分,「實驗片」單元的《風流少女殺人事件》,雖已闖入許多國際影展,去年高雄電影節的臺灣組短片競賽勇奪首獎,但仍值得更多討論。這是一場盛夏艷陽佐西瓜汁的慾念浮動,也是一段走入電影院接收種種影像文本後,讓少女主體在性感、可愛、復仇女神等不同想像腳本間踰越穿梭,經此奪回愉悅主導權的想像式殺人過程——無人真的被殺,如果有,那就是將女性客體化的父權體制。影片不只完美復刻《牯嶺街少年殺人事件》(1991)的女主角小明造型,更融入楊家雲的社會寫實電影《瘋狂女煞星》(1981)、義大利鉛黃電影(Giallo),甚至超級 local 的津津蘆筍汁,均成為主角成為她自己過程中的角色扮演素材。復古冷豔的 16mm 影像、又飛又迷幻的剪輯節奏,同時帶來令人滿足的視聽快感、鮮淋飽滿的身體感。導演洪瑋婷畢業於美國西岸實驗電影重鎮舊金山州立大學,她在 2023 年另有一部同名影像論文,將新電影正典《牯嶺街少年殺人事件》與女導演楊家雲的黑電影代表《瘋狂女煞星》並置,思考為何「污穢」的後者被排除在電影史之外,適合與本片對讀。

如果《風流少女殺人事件》是熟讀當代理論的海歸創作者,用新潮觀點重探本土影史,將自我凝視的慾望深水升溫,燃成一盆不落言荃、體感強烈的感官烈焰;那「學生實驗片」單元的《從魚塭浮出》,則是在地影癡對塚本晉也、大衛林區(David Lynch)等邪典電影(Cult Film)借鑑的自主創作,即便資源明顯有限,不過清奇思路、美術造型均引人矚目,好奇若有資源能玩到什麼程度。取材自民間傳說「鯊化鹿」(能在鹿與鯊魚間轉化、並長著鹿角的幻獸),開場演員披著獸皮與面具從再尋常不過的魚塭場景浮出就讓我驚呆了,怪目之人等角色同樣吸睛。部分風格延續另作《羊窩》(2024),但捨棄旁白純用字卡,降低表演弱勢,以相當磅礴的詭譎音樂提煉不俗氛圍,從日治談到當下,直指環境議題批判。

事實上,《風流少女殺人事件》與《從魚塭浮出》要歸類成劇情片也通,不是很實驗片。然而撇除類型界定難題,其不同於臺灣多數電影科班的思路與學習路徑,甚至未經本地普遍的獎補助機制,是否因此讓差異性萌芽,觸探甚至擴展臺灣電影的邊界?是更令我好奇的部分。金穗的有趣,在於入圍量大,頒的獎也多,拔擢更多不同可能性,觀察這些或仍稚嫩、或已完熟卻同樣都傾盡全力的本土新鮮創作,也同時是在眺望臺灣電影的另類未來。■

.封面照片:《從魚塭浮出》電影劇照;僅作報導及評論用途