穿越「身在中間」的歷史,重探臺灣客家史觀──導演沈可尚談《客人主人》

曾拍攝《築巢人》(2013)、《幸福定格》(2018)等紀錄片作品的導演沈可尚,受客家委員會委製,耗時五年拍攝以「客家歷史」為題的歷史紀錄片《客人主人》。結合動畫、說書人串場及專家闡釋,從荷治時期橫跨至今,完成資訊量廣博的臺灣客家歷史紀錄片。本片於 2024 年 6 月在臺北世界首映,並將隨後在臺灣進行一系列的巡迴放映。

製作一部以「訴說歷史」為主題的宏大紀錄片,對以感性、內省著稱的沈可尚而言,是創作風格的新挑戰。並無擁有客家人身份的沈可尚,與研究客家社會、客家文化的學者合作,在紀錄片製作過程,力圖嚴謹呈現歷史事實,也反覆思索如何完成這部以「客家族群史觀」為核心的紀錄片電影。

本期《放映週報》專訪導演沈可尚,在訪談中與我們分享本片製作的源起、客家研究者提供的觀點,如何影響本片的製作方向;還有過程中歷經的種種反思,最後,一路來到對族群現況的思考,乃至社群時代下,人類「自主性」的探問。請見以下訪談紀要。

※※

──本片由客家電視台出品、耗時五年製作,並非客家人的您,當初怎麼進入本片的製作?

沈可尚(以下簡稱沈):我原先在台北電影節擔任總監,2019 年八月離開台北電影節,九月就接到客家電視台邀約拍廣告,當時心中有些排斥,因為我不知道自己能為「客家廣告」做些什麼,也害怕落入刻板印象。之後,去這個案子的主管機關客委會開會,當時的主委李永得挑明其實沒有要拍廣告,並表示,這個時代最缺乏的是臺灣客家族群的史觀。他想做一個類似 Discovery 的紀錄片,有教育性質、用比較淺顯的方式,讓觀眾靠近臺灣客家史。

當時,我想說先研究看看,再決定要不要答應。猶豫的原因有二:一是我沒有真正的客家生活經驗;二是我不常讀歷史。處理歷史紀錄片,應該要很理性,而我不是很理性的人。之後,我開始讀作家鍾肇政的書,發現有好多故事是我從來不瞭解的,包含客家人的生活氣質,以及他們面對人情世故的方法,腦中也浮現一些成長經驗中的臉孔,例如一直隱藏身分、直到畢業當天才向我「坦承」客家人身份的高中同學;因為聽長輩講過很多客家人與原住民的衝突,而不敢參與原住民祭祀活動的當兵同袍;也憶起,1988 年「還我母語」運動時,我就在現場,看到國父頭像還覺得很奇怪。那陣子,街頭反對運動很多,但都是以 HOLO 族群為主體,而另外一群人,的確講著我聽不懂的客家話......諸如此類。

後來,客委會主委換成楊長鎮,我又再去開會,確認這個計畫仍要繼續。街頭運動出身的他有股傲氣,他不介意我的「非客」身分,甚至表達,「即使將族群史說錯,也沒有關係」──說錯了也還是要說,因為總比什麼都沒說來得好。我覺得他很有態度。開會當天下午,我就被這種情懷打動並答應。不過,當時我心中對公部門仍有顧慮,擔心會不會有許多眉角、是否要小心界線、政治立場,等等。

──如何定調影片以「說書人」搭配專家學者訪談,綜觀數百年客家史的形式?

沈:這部片完全從零開始,切入點是最難的,因為可以有很多種角度,我們曾想過用「什麼是正義」出發,或者是拍 20 個客家人物,串起客家人物特質的變動,藉此講歷史。工作團隊一邊讀書、一邊討論方向、一邊拜訪許多人,我們有拍後代循著墳墓尋找客家宗族源頭,也有拍做有機農業的客家受訪者,但大部分的前期素材,最後都沒有用到片中。

田調近兩年後,我覺得有點忐忑,因為無論從當時想到的哪個角度,最後都推導不到此時當代,或者很快跳到當代,但缺乏前面的歷史脈絡。前兩年製作期,「客人主人」的概念還沒出來,都是些比較零碎的想法,但已具備不少知識基礎。

接著,我去拜訪後來成為本片總顧問的羅烈師老師,我問他:「如果你在聯合國演講,主題是臺灣客家,你會怎麼講?」他的觀念其實非常簡單,講任何特質都不夠具體,寧可講史實,並且提到一個重要觀念:「臺灣的客家族群史,絕對不可能和世界的政治經濟流動史切割。」是整個世界的脈動影響了東方、那時候的中國和臺灣,所以他選擇從東印度公司開始講起,以經濟,還有經濟帶來的政治局勢切入。

遇到他之後,影片形式開始有了方向感,但仍只是骨架。接下來的兩三年,團隊還是必須反覆讀書研究,填血肉進去,經歷漫長的訪問、聊天,我們找了歷史學家、人類學家、社會學家、名人後代、文史工作者,以及有客家相關經驗的他族人等等。每次訪問完,就馬上進剪接台開始排列,一步步推論我們的史觀成不成立。

而「客人主人」不是羅老師提的概念,是我們消化他提的大框架之後,提煉出來的想法,這個概念都有辦法扣合以往的歷史事件,唯獨到了當代,要辯證「客人主人」議題其實是很困難的,因為每個人都已是可以離開國家、族群、甚至是性別標籤的自由個體,但我們真的是自己的主人嗎?

那時我蠻苦惱,直到有一天突然看到 AI 相關新聞,想到當我們以為可以自己作主的時候,或許仍身處一個系統之下;就如同幾百年前先人的生活,是被政治系統操作著,而現在操作我們的,或許是演算法。產生這個想法之後,我開始以「客人主人」的觀點撰寫說書人唸的文字,一邊進行訪問,一邊持續改寫。

原本以為,影片只要把訪談剪接起來應該就可以,但後來發現,人講話的效率沒那麼好,很難將不同人的說法串在一起,產生有脈絡的敘事。因此決定要加入串場的說書人,把一些不那麼具有故事性,但必須交代的資訊說出來。不過,一開始只是有個念頭,還不知道要找誰來說。

──寫作旁白的過程中,有遇到什麼特別挑戰或困難的部分?

沈:寫旁白還好,沒有覺得特別困難,這些內容都是立基訪問多人之後梳理出來的結果。有時,專家學者的概念會影響到我的寫作,關鍵是要相信自己寫的東西、對它有把握;較難拿捏的是要怎麼講得清楚,但又不要資訊量太多、太深入,因為我想保持影片的活力,在理性當中仍要有說故事的能量。

對我來講,旁白有點像劇本 ,透過訪問、閱讀、蒐羅資料,而定性出某種說故事的邏輯系統,我渴望替它們負責。

──如何安置串場歌曲出現的段落,以及挑選說書人?

沈:電影製作的過程中,我在思考讓團隊除了硬歷史之外,還能嘗試加入些什麼?我們從戲劇聯想到客家山歌、流行歌曲,搜羅出很多作品,分別試著把它們擺到剪接台上,歌曲不一定百分百對應到各段落的情感,但至少歌詞中某幾段或旋律是適合的,例如林生祥的〈臨暗〉,講一個人離鄉背井、身處都市中徬徨無助的無根感,很貼合影片最後的段落;而春麵樂隊的〈爬山〉,是講郊遊、談戀愛的歡快,但有幾句歌詞提到「還更快一點 起床 不然會來不及」的心情,擺在「還我母語」運動那段,氣氛好像是對的。

接著我們想,何不找這些音樂的作詞、作曲人或演唱人,過來當說書人?不是所有受邀者都立刻答應,加入之前,他們會想瞭解這部片的史觀及詮釋是什麼,因為客家裡面還有分北客、南客及東客等群體,最後這九組說書人,都是看過整篇文字稿以及部分剪接片段後,同意且理解這段史觀的人。雖然稿子是我寫的,但他們站出來講,某種程度上要為那段歷史背書,所以我得去說服他們。

說書人對我來說有點像接力賽,我想塑造這不是一個人在說故事的氛圍,不像 Discovery 或國家地理頻道那樣全知全觀,所以決定讓他們一棒接著一棒登上劇場舞台,但是到片尾又集結起來,一起看著台下的自己。

──為何決定加入動畫與舞蹈段落?

沈:動畫是蠻早就決定要加入的,當我們有了一些訪談故事後,開始煩惱沒有畫面,因為攝影術的發明,只有一百多年,跟臺灣客家人有關的照片,又是直到 1940、1950 年代後才開始有,我們總不能直接將文字史料放到影片。所以,我們想方設法,在理性的故事中維持影像活力,就決定加入動畫,並且要走兩個系統──一種是有故事畫面的,我稱之為「重現動畫」;另一種是推論抽象的哲學觀念,我稱之為「概念動畫」──這兩者同時操作,幫忙說故事。

但是,有個地方一直卡住,就是結尾提出:「我們到底是不是一個合宜的主人」的問題段落 ,用說書或動畫的形式都不對,所以我加上舞蹈。舞蹈這個藝術形式是具象、視覺可見,但又能產生很多聯想的,我試圖讓這種聯想與我提出的疑問連在一起。這個段落講到族群平等的困境,我找來 B.DANCE 的編舞家蔡博丞,跟他講概念,原本人類沒有分族群,分了族群後、產生競爭、合作,再到共同面對。台上五個舞者,代表了臺灣五大族群,最後在舞台上用舞蹈像靈魂一樣表達,比起動畫或說書,較貼近「提問」,不再那麼地實相。

做這部片的很多決定,並非一開始就設想好,而是每走一階段,產生新的想法,或者遇到困境,再轉向另種形式,與我過往經驗很不同。以前,我常常拍法會整個轉變,但這次,每一步都沒有白走、每一步都花了很長時間,才想出下一步。

──做為「非客家創作者」,您對於製作客家題材有什麼樣的想法?如何與團隊中客家人的意見互動?

沈:基本上,總顧問羅烈師老師給予我們極高度的尊重,我寫完整段旁白文稿,會給他看看有什麼資訊是錯誤的、講得不夠精準 ,或者太訴諸情感,而非陳述事實?但我們其實沒有討論非常多次。

譬如,其中關於中原論述的段落,曾經有提到羅香林教授在 1933 年的理論,後來整段拿掉,因為羅老師認為其中的真實性有點爭議。其他都是細節,比如說不使用「閩南話」,改用拼音「HOLO 話」,一開始我不懂為何要更動,後來才發現閩南是一個區域,這區域也有住客家人,不是只有 HOLO 人,而「河洛人」某種程度上是那時候精神勝利的稱呼,HOLO 語音相似於河洛,洛就是洛陽、中原,藉此彰顯正統性;而如果選字使用「福佬」,會有點像我們在說鄉巴佬、美國佬,帶貶低意味。總之,最後用「HOLO」,聽起來最中性、不帶任何貶抑。還有帶到清領時期的「中國」,我們特別備註為「中(清)國」,羅老師會對這些技術細節提出建議,雖然有點不習慣,但是我也同意必須做。

──影片製作有因公部門委製,而受到干涉嗎?

沈:我很怕公部門的案子,以前,我自己有做過一些公部門標案評審,明白在公部門底下,勢必會綁手綁腳、不那麼自由。奇妙的是,客委會對影片內容完全沒有干涉,只有片子整個完成後,楊長鎮主委希望重新讓受訪段落以客語發音錄製,但在這部分,我認為國語運動距今 50 幾年,華語還是最普遍的溝通語言,在這部「臺灣客家史」紀錄片的拍攝過程中,拍攝者與被攝者的溝通,事實上仍主要使用華語進行。保留這個部分,也能呈現語言主體性的困境。這個改變,我認為是個更漫長的任務。

另外,這部片在當代更大的溝通對象是非客族群,而且說書人部份以客語說書,我有試圖做到華/客語的平衡感,也精算過片中的語言比例。就此溝通蠻多次,最後主委也同意。原則上,客委會蠻尊重我們的史觀,並沒有發生事前擔心的問題。而且,我們加上「客人主人」這樣的哲學討論,他們也沒有否決。

──在公部門委製下,本片規模浩大,與您先前多半紀錄素人、凝視自身的作品風格不甚相同,創作上有何新體驗?過去的創作經驗有沒有什麼延續到本作上?

沈:這部片比較在「說理」,其實我說道理的經驗很有限。第一次是跟國家地理頻道合作《賽鴿風雲》(2005),那部片是拍攝賽鴿人在賽季的心思狀態,但它同時必須非常知識性地去介紹,為何賽鴿在臺灣如此瘋狂?以及它的邏輯、競賽的本質是什麼?那時我對於整部片必須使用旁白的規範挺不開心,但旁白形式,有時的確能有效地幫助你把事情講得清楚,這個是國家地理頻道身為知識娛樂頻道,驗證過最好的傳播方法。所以,他們堅持要有旁白,那也是我人生第一次寫旁白,並且檢驗內容的不是自己人,是美國人;意即旁白必須寫得讓不管有沒有在臺灣生活過的人都能看懂,那是我第一次用「理性」拍片,做得蠻辛苦,大概寫了有 11 稿。

第二個案例,是我拍了四年的《遙遠星球的孩子》(2011),其中第一集目標是要說清楚「自閉症不是一種疾病,是人格特質」,為了完成如此推演,我花很多時間去瞭解有關「肯納症」(Kanner's Syndrome)的醫學、病理學、科學實驗,以及專家、醫生和家屬等人的看法,用各種證據去推論,自閉症患者和相對多數人的腦袋構成元素是一樣的,不是量的差別,是質的不同,有的質特別強、有的質特別弱,為了傳達這件事情,就必須很理性,那時也是幾乎把理性神經全都用上。

上述兩個經驗告訴我,理性推論的要素是過程中要能閱聽,去聽道理不會覺得沉悶,並且要相信這些道理,暫時不能有懷疑,這是做理性紀錄片的必然。拍這兩部片都耗掉我半條命,需要有更高的使命感驅才得以支撐,如果沒有使命感,當然是去關心人的小生命、小生活,我是愛這些事。

這次《客人主人》也是出於使命感,原因非常簡單──我住在臺灣 50 年,卻根本不瞭解那有幾百萬人的族群,這樣對嗎?不僅不瞭解,甚至可以說是「陌生到極點」,除了吃客家菜之外,完全沒接觸,連客家電視台都不看,而這種界線到底是怎麼冒出來的?我在製作的過程中,發現自己過往說「我們臺灣人」,就是指 HOLO 人,沒有客家人的概念。其實,這片子做著做著,有點感到抱歉,使命感也愈來愈強。

我覺得族群平等沒有那麼輕易能做到,人身處某個位階時,容易覺得自己的利益比別人重要,這是人性,多數人聲音會蓋過少數人聲音,這一切就發生在我們生活中的每一天。我當年拍自閉症,不想說什麼擁抱自閉症者、和他們一起生活,那些願景太天真、太理想,族群平等同理,我們只要不去傷害和自己不同立場、不同意見和不同族群的人,並且願意聽別人講,在某些時刻還可以覺得你跟我一樣重要,那就非常了不起。

這也是為何影片結尾我使用問句,因為我實在不能大言不慚地講出:「我們已經走向族群平等的世界」,現代社會標籤貼得快、狠又準,分類也分得一清二楚,其實我們很難真正聆聽別人,我寧可拿這部片來溝通,而要溝通就必須提出問題。

──本片廣邀各方專家學者現身說法,提供或許連很多客家人都不清楚的「客家觀點」歷史論述;除了客家人之外,團隊預期影片的受眾為何?有把臺灣以外的可能受眾納入嗎?

沈:當然,我的目標一直是對向國際,否則我不會輕易在影片中提到庫德族人(Kurd)和羅姆人(Roma)等,不僅是臺灣客家人會遇到主人客人的辯證,全世界的「相對少數族群」都會遇到──它既不是最少、最邊緣,但又不是最大的──人們通常較容易注意到兩極,而卡在中間的處境會導致尷尬。

除了面向不同受眾,做的時候也有股使命感,不願把其他族群落掉,因為臺灣客家人身為「客人」的處境是相對的,不是自己造成的問題,海外客家人相同,他們觀賞完後,可能也會用別的不同史觀來看待自己。

──無論是面對政治、體育、經濟及文化事件,常見以「臺灣」為號召,簡化內部差異的現象,本片在梳理客家歷史、宣揚客家認同及精神之餘,也讓觀者看見不同族群,甚至族群內部的糾結與衝突。導演對這個層面的意識有何想法?

沈:在 TITAN 廳的首映會一結束,就有個朋友來跟我說,現在外省族群活得最尷尬,他們曾經那麼優越,現在說愛臺灣,其他人又不太相信。隔天又有個朋友說,原住民族那麼多,要不要也來拍原住民的故事?

核心上,《客人主人》是探討臺灣客家的尷尬處境,我覺得電影永遠在處理尷尬,我不可能把臺灣的各族群說齊,但如果是一個比較大的、意識上的,或社會性的尷尬,這種現象我會好奇、會想繼續說。這個時代很多尷尬是隱藏的,當我們愈來愈能大方說出自己的想法,卻造成同溫層效應,反而讀不到很多資訊和意見,在社群媒體上那些不發聲、不貼文和不按讚,背後的真相是什麼?網路時代下的尷尬可能不是來自於你的出生地或血緣,而是對某些議題是否能夠大聲說,我會想碰觸類似議題,因為我一直對於尷尬的人事物很感興趣。

──臺灣有各種客家主題影視作品,也不乏相關紀錄片,您認為本片的特殊性是什麼?

沈:我其實沒有辦法拿本片和其他客語作品做任何比較,因為它們各自的起始點與目標都不一樣,這是一部有多少、說多少,完全沒有迴避什麼,也沒有想討好特定族群的作品,我想讓它保持在很中性的狀態。歷史的大脈絡這麼多,有一萬種切法,我曾被質疑,為何不講南客和東客?事實上,我們也有去拍花蓮、六堆和美濃的客家人,但說故事必須有所選擇,我決定講述經濟體造成的政治變動以及軍事行動,那很多其他事情就必須忽略。

所以,我不敢說本片很獨特,這可能得看觀眾的反應,但我敢說,臺灣應該很少有其他機會,能夠坐在電影院裡看一部這麼硬的歷史紀錄片,訊息量非常龐大,並且沒有可以說錯的空間。片中出現的所有內容,我都能提出當時是閱讀、研究到什麼資料所導致的推論,這或許是它的獨特之處?

──在導演心中,數百年來的客家人是否有一個貫徹始末的命題?若有,那是什麼?

沈:基本上,客家族群內部是非常團結的,他們不會立即表態或表明,而是先到一個對自己比較有保障的位置,再團結起來做。儘管時代在變,現在客家文化愈來愈顯性,客委會投注的資源有所助益,但就「生存哲學」這一塊,我認為是客家人的命題。如何在夾縫中生存,只要是相對少數族群,都會有如此特質。

──您認為在當代,我們為何需要重頭思索生存歷程?這個歷程,對客家人和非客家人意義為何?

沈:在還沒有網路降臨、民主程序尚未真正完整之前,人們對世界的思考邏輯不是現在這樣子的,比較是依附在群體的名稱下,進而產生各式生命想像。但完全民主化之後,每個人從出生開始,就非常明確地知道自己是有發言權、可以展現自我,把自己變成意見領袖的,每個人的投票權都是平等的,而且這時代的開端其實距今沒有非常遙遠,就是這 20 幾年來的事情。

現在大家常常把個體想像成無所不能,但我覺得,正是在這時候必須反問「真的嗎?」,甚至講極端一點,我們都覺得自己能做主的時候,會不會有更大的系統在控制我們?在繁花盛開、一切自由的年代,去懷疑眼前制度是否有問題,有點政治不正確,而事實上就是做為一個個體,我們無法經歷幾萬年的歷史,因此或許不該認為目前的一切就已經是完美了,有沒有可能有一種完美,是我們還沒經歷過的?很少有人會去思考我們是不是已經身處最好的時代,而我認為有太多質問應該被繼續提出來。■

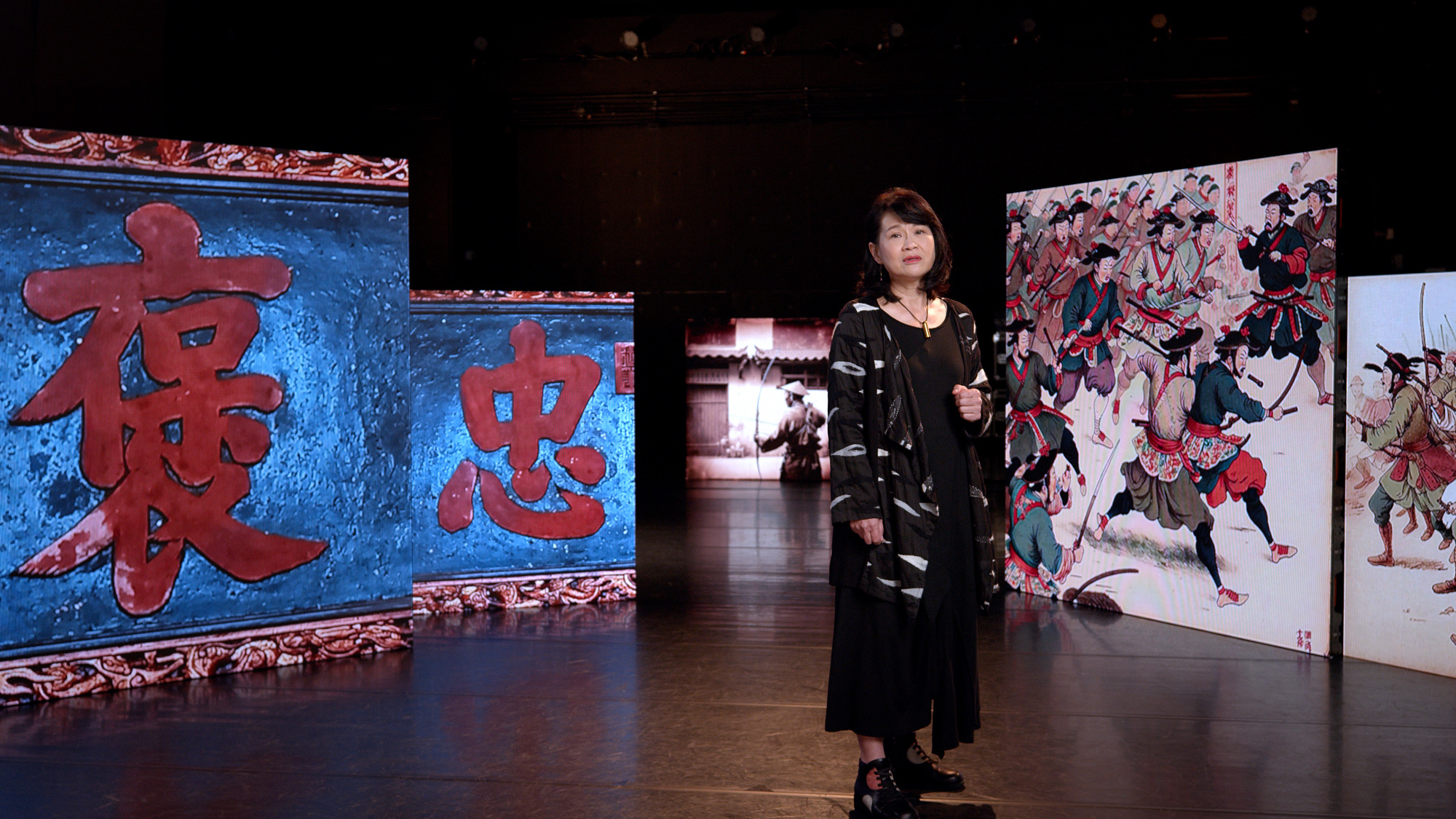

.封面照片:《客人主人》導演沈可尚;攝影/古佳立