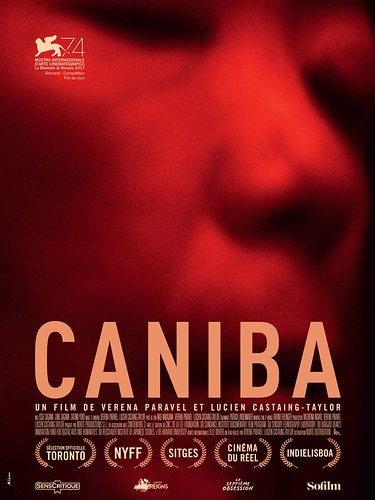

【C-LAB影展】《食人錄》:失焦的特寫,無效的論述

Lucien Castaing Taylor 與 Verena Paravel 在訪問中提及,《食人錄》並不想加入創作者任何道德立場和觀點,他們想做的反而是去除觀眾固有的成見,客觀化的中景鏡頭、長鏡頭紀錄幾乎不存在,以純粹的姿態走入佐川一政的世界。借此,他們也回答了一個紀錄片論理很基本的問題:如何透過電影調動視覺、觀眾的感官,浸淫在被攝對象的內心裡。

觀眾入場前應該略知佐川一政的惡行,這是一個我們從沒有想過,但隱藏在社會幽暗處秘密地進行的國度。你幾乎無法在電影中得到更多有關當年案件的資訊,除了一開始的黑畫面中帶著一把新聞報導聲音外,再沒有多一點案件的視覺化影像。佐川一政 30 年前在法國殺死了曾經愛慕的外國少女,更將她的肉體當成美味佳餚,後來奇特的脫罪,還有回到日本成為「名人」,佐川一政深知這些經歷會成為傳奇,便活用他的名氣,以惡行的餘溫來維持下半生的生活。他不單樂於在人前暢談食人的經歷,寫書,出版漫畫,既擔任獨立電影演員,拍攝成人色情電影,也化身食評家,他比任何人更懂得包裝自己成為異類,甚至多次強調自己的身份。

觀眾難免帶著獵奇目光走入電影,固然佐川一政也成為平常人眼前的表演者,搬弄食人事件來吸引公眾目光,觀眾也從他身上劃分了何謂「正常」與「不正常」,但電影真正讓人不安之處在從頭至尾態度曖昧,他再不是眾人眼中的魔鬼,既沒有簡單歸納為某種獵奇對象,也不曾作出任何判斷,脫離奇怪的公眾形象。Lucien Castaing Taylor 與 Verena Paravel 要做的就是消除觀眾帶入觀影現場的目光,從而「親近」這位臭名遠揚的食人魔。

可以有多近?眼前明明是一位人所共知的罪犯,沒人願意接近,但在極端特寫鏡頭之下,他的頭部大部份時間佔據了整個畫面,這絕不是一種人與人之間的正常距離,既刻意又具侵犯性。在片長 90 分鐘,戲院的空間內,這種特寫鏡頭不單單如柏格曼所言只有電影才可實現的視覺元素,更虛化了電影中的時間與空間感,觀眾被剝奪了佐川一政以外的世界,不見全身,經常失焦的影像只只針對他的臉,那一張曾經將人肉吃落去的臉,在大量虛焦特寫形式超越一切道德價值下,刻畫了食人魔的極度脆弱敏感的精神狀態。特別是他拍攝期間患了糖尿病,無法行動自如,只能依靠弟弟,以及一位穿著蘿莉服務的女生來照料後,他所渴求的慾望更無法得到滿足。實際上,佐川一政認為食人肉是他人生中至高無上的事情,下半生無法再吃人肉是一種對生存的恥辱,他已經獲得相對的懲罰,內心依然渴望吃更多的人肉,不論女性、白人、金髮女人也好 ,更希望死於同樣喜好食人的同類手上。

但如果電影只做到這一步,兩位導演也只不過捕捉食人魔下半生的日常生活。在段落的組織上,他們沒有選擇找來心理醫生講解,又或者將事件經過鉅細靡遺地作影像重現,無論是演出也好、還是由當時的新聞片段組合而成也罷。片中加插的是佐川一政的性愛小電影演出,還有將食人事件漫畫化再現,兩兄弟的童年家庭錄像,各種影像之間的「再現方式」與所構織出的論述,產生了衝突。

例如那一本由佐川一政自行創作、反映食人時心態的漫畫,將對方仔細地描述如天使般的存在,在品嘗過人肉後,到達了天堂的境界,就算改成卡通的造形也好,一點也不減血腥和殘忍,但在佐川一政眼中這就是人生一直追求之美。弟弟一直在閱讀這本漫畫,雖然一面說嘔心,一面又品評哥哥的獨特喜好,不單不驚訝哥哥的行為,反之既羨慕又嫉妒人生沒能夠得到像哥哥那樣所獲得的體驗。兄長如是,其實作為弟弟也在電影中表露了從自殘中尋求快感。

隨著電影發展,弟弟的角色更加重要,兩兄弟就像錢幣的一體兩面,他們之間關係的複雜性逐漸浮現,內心的親密感、怨恨還是競爭,都指明出兩兄弟同樣為了追尋完美的感官享受,一些旁人無法理解的行為,他們也相應付出代價。到了成人電影影像,看似成為我們對佐川一政擁有的性怪癖的證據,但正如家庭錄像中天真無邪的兩名小孩子一樣,又證明了什麼?是食人魔也與我們所想的生活無異?是佐川一政的性慾與常人有所差別?電影中也不無涉及到家庭,作為心理學中對人分析的重要根源,也令他洗掉法律上的罪名的家人雖然已不存在,但家庭難道就是罪魁禍首?更何況不只有一篇文章提出高壓的家庭生活讓他走向變態、不被人理解的性喜好,電影對以上一切,借由各種影像之間的放置,讓論述似乎變得無效。

我們由此至終都被導演二人抗拒著,不讓他成為一位容易被解讀、可讀的人物。另一方面針對的是佐川一政在公眾平台、媒體、電影上的再現方式,以至連佐川本人的表現方式也受到兩位導演的質疑;但同一時間,電影又誘惑觀眾深入佐川一政的私人生活狀態,我們近到與他同桌進食,與他同床而眠,聽他弟弟的閒話,話題也離不開獨特的性喜好。我們只是目擊佐川以及他弟弟的世界,也是對生活和精神空白描寫,他變成了傳奇,一直活在傳奇之中,他品嘗旁人從無法體會後,再無法成為正常社會裡的人。

這條正常與不正常的界線真的能如此劃分?

自以為生活在正常生活的我們,何為正常?還是我們期望以他的不正常來保持我們的正常?答案似乎是不言而喻,食人主義往往只被論述為在戰亂饑荒出現,在極端冷酷的生存環境下,人被迫殺害自己同類來一嘗溫飽,這種觀點在近代廣為傳聞,以至殘忍的食人事件當成為媒體報導焦點,我們也不得不質問,這是作為人應有的行為嗎?人為何食人,會否是與文化有關,還是根本上每一個人都有吃同類的慾望?但他能夠平安無事好好地生活,不就是對「正常」最大諷刺,大概這也是佐川口中的奇蹟。只不過這不是我們活在「正常社會」希望見到的。

哈佛大學感官人類學實驗室(Harvard Sensory Ethnography Lab)的過去作品都沒有既定主題,更沒有普遍紀錄片中的敘事進程,他們只供給在一個特定時空,被拍攝對象的狀態,包括此片在內,也很好展示了此原則,從《莉維達.地海之詩》(Leviathan,2012)、《碧草如茵》(Sweetgrass,2009)等非人類視點或多元視點後,再回到個人身上,進一步否決觀眾的主觀感受,翻弄我們習以為常的知覺,達成純粹的影像紀錄,它的視角不斷挑戰傳統的角度,挑戰人類預想的位置,探索空間上的多種潛在可能,處於永恆變動、無法定焦的狀態。■