【2025 雄影】從孩子的高度看出去:《普通的孩子》導演吳美保專訪

編按:《陽光只在這裡燦爛》、《我生活的兩個世界》導演吳美保新作《普通的孩子》在 2025 高雄電影節率先登場之後,也將在本月登上臺灣院線,導演吳美保亦於影展期間拜訪高雄。本期《放映週報》專訪導演吳美保,其從自身的母親經驗切入電影主題和關注的思考,並且細緻地分享電影隨著故事進程而出現的形式變化細節。文章中亦提及電影結局之設計,請未觀影的讀者斟酌閱讀。

※※

身為第三代在日韓國人的吳美保,是日本當今最重要的中生代女性導演。2000 年代的數部長短片,以自身關西地區的語言與生活經驗出發,使她成為日本備受矚目的新生代女導演。2014 年,《陽光只在這裡燦爛》(The Light Shines Only There)改編自佐藤泰治同名小說,該片與熊切和嘉《海炭市敘景》(Sketches of Kaitan City,2010)、山下敦弘《愛情,突如其來》(Over the Fence,2016)並稱為「函館三部曲」。

《陽光只在這裡燦爛》獲得日本旬報年度十大榜首、最佳導演,更表日本角逐第 87 屆奧斯卡最佳外語片獎。隔年,作品《你是好孩子》(Being Good,2015),與《陽光只在這裡燦爛》同樣來自編劇高田亮的劇本,故事以一樁兒童虐待案出發,電影更涉及身障人士與老人的照養問題,折射出日本城鎮中精神失序的群像。

吳美保對人類行為的細膩觀照,使她的社會寫實主義故事,與過往的日本電影不同。然而,在拍完這些作品之後,她經歷了結婚、生子、育兒的過程,中間暫停了導演工作長達九年,只有進行廣告拍攝。本次訪談,從吳美保創作生涯這段不算短的「空檔」出發,與她聊到自身的母職育兒經驗與心境轉變,如何讓《我生活的兩個世界》(Living in Two Worlds,2024)、《普通的孩子》(2025),這兩部「復出」後的長片有了形式上明顯的變化。

《普通的孩子》於 2025 年高雄電影節臺灣首映,本次訪談於影展期間進行,吳美保導演談及了導演創作觀念、場面調度、對電影核心的思考。然而,導演細心且詳盡的訪談,讓筆者於不算短的訪談時間,仍然沒有餘裕針對《普通的孩子》作品中其他令人好奇的地方作出提問,包括作為導演首次於關東生活圈拍攝的體驗、她總是慧眼獨具的素人與明星選角、以及為何以瑞典「環保少女」(Greta Thunberg)為出發點。

長片鮮少拍攝原創劇本的吳美保,本次作品的特色,或許無論是電影中獨特的日本地域性(大阪、仙台、宮城)展現,又或者這回的手持攝影機運鏡,最令人珍惜的還是他電影中濃濃的好奇心、躍動感,以及對事物的開放性。《普通的孩子》從孩童的角度看出去的世界,面對精神失序的日本社會,被囚禁在血緣、正統、教條中的大人們,這部片或許真的能如導演所說,成為未來世代的導演眼中,一種日本從來沒有拍攝過的兒童電影。

※※

──從《你是好孩子》,間隔了九年,到去年《我生活的兩個世界》才有另一部長片,卻於今年緊接著推出《普通的孩子》。一口氣連續兩年推出長片,是否負擔很重?可否請導演分享間隔的這幾年的工作與生活?

吳美保(以下簡稱吳):其實在這九年當中,我一直在從事育兒的工作,老大目前 10 歲、老二五歲,所以在這段時間當中,有接一些廣告拍攝。廣告拍攝它需要的時間相對比較短。而電影的拍攝,需要比較長時間的準備工作,它需要全新灌注心神,而且我習慣在劇本發展階段就去慢慢打磨角色,會希望能照顧到每一個角色的所有一切,但實際上,我沒有辦法挪出那麼多的時間。但是,我還是會有想要拍電影,直到這個空窗期的第八年,才有人來找我拍攝短片。

這是一個以「gender gap」為主題、有七個女導演參與的「多段式電影」《私たちの声》(Tell It Like a Woman,2022)。當時我覺得我可以寫一個劇本,描繪我自己作為母親的身份,在育兒過程中的體驗。當時我認為自己的狀態非常適合拍攝這樣的女性故事,同時也覺得:如果現在不拍的話,以後搞不好就再也沒有機會可以拍電影了。

於是有了《我的一週》(私の一週間)這部片,我自己撰寫劇本,描繪有兩個小孩的單親媽媽,在一週間發生的各式各樣生活的挑戰。在短片籌備的過程當中,我同時收到邀請我來當執導《我所生活的兩個世界》及《普通的孩子》這兩個企劃。我對這兩個企劃都很有興趣,同時也覺得這兩個企劃都是,只有以我現在的年歲與狀態,才有可能拍得出來的故事。所以就覺得說希望能夠讓自己再多努力一些,會同時答應了這兩部長片的邀約。

──很喜歡導演上一部《你是好孩子》,這部片與《普通的孩子》一樣是以孩子的視角為核心的電影,可否請導演分享一下,這次在《普通的孩子》拍攝兒童,是否有不一樣的視角?能否請導演分享一下現場的拍攝經驗?

吳:《你是好孩子》是一個社會寫實主義故事,電影包含了兒童虐待、身障人士、老人照養的問題。電影發在一個所有的大人都覺得「生活充滿挑戰」的城鎮,這是一個充滿「社會性議題」的群象劇。10 年前,我想要描寫這樣的主題,我為了這部片,做了很多的採訪,同時在拍攝的過程當中,也透過與演員的溝通,戮力將這些觀察注入影像細節中;十年過去,我在拍《普通的孩子》的時候,我意識到這部片也能討論同樣的焦慮。這部片有一點像《你是好孩子》的「answer movie」,經過了 10 年,我找到了《你是好孩子》所提出的叩問。

因為,在這九年當中,我每天都活在一個現實的生活中,我自己的情緒、情感會受到孩子影響。我過著非常「真實」的生活,每天會有很多「現實」的問題要去面對。總的來說,這段時光無比幸福快樂。不過,我每天都必須面對孩子童年的「現實」,而不是他們的「幻想」。在一個「超現實」的世界中養育孩子,有時候會非常「魔幻」的情況,不能只是把事情理想。例如,現在人們常說「要誇獎孩子,不要責罵他們」,當你一直去誇獎孩子的話,可能有時候可能會有反效果,不是一個正確的方式。

在育兒過程中,我慢慢的發現,為人父母並不表示你突然變成了一個偉大、受人尊敬的成年人。相反,為人父母意味著直面自身的不成熟。日本有很多以孩童為主的電影,在籌備《普通的孩子》時我就在思考,有沒有像這樣真實展現兒童面貌的日本電影呢?仔細想想發現:好像沒有。絕大部分的電影都不是以孩子當下學齡「最原封不動的樣貌」去拍,我們沒有孩子心裡內部看出去世界的電影。恰好這時候,《普通的孩子》的企劃的邀約來了,這正是現在的我想做的電影。我想拍一部感覺早就該拍出來,但卻一直沒有拍出來的兒童電影。

──從《我生活的兩個世界》到《普通的孩子》,跟您過往作品(都是定鏡)相比,最近您使用了更多的手持鏡頭。這些鏡頭選擇後面的場面調度考量是什麼呢?

吳:你說得完全正確。最新的這兩部長片,確實手持的畫面變多了。不過,《普通的孩子》後半部分,其實都是固定的鏡頭,容我等會再解釋這部分。其實,從《私たちの声》開始,我便與攝影師田中肇合作電影創作;這部片便是在描述一個獨自撫養了個小孩的單親媽媽,在育兒上所遇到的各式各樣問題。

事實上,田中肇與我是在拍攝廣告的時期開始合作的。他很擅長使用手持的拍攝,這部片中他時常用手持鏡頭,捕捉下只有「那一瞬間」才存在的一個畫面,描述女主角內心的不安與動搖。田中肇很懂得透過很靠近角色的距離,捕捉到那種感覺。在跟他合作的過程中,我也漸漸的瞭解到了手持畫面的優點,讓我了解手持鏡頭呈現出來的豐富感受性,讓我學到很多。《我生活的兩個世界》是描述了小孩子從出生到 28 歲生命經驗,電影一開始,鏡頭就是是相當手持、動態的特寫鏡頭,但到了結尾,畫面逐漸變得越來越穩定、柔和。

其實,《普通的孩子》也是採取相似策略,一開始也是以手持為主,這是為了要表現出小男主角的活力、躍動感、活潑的個性。但我們隨著故事進長,發現他探索了越來越多事物,你會發現到攝影機鏡頭慢慢的緩下來了。這是我與田中肇討論的結果,事實上一開始不只是晃動、貼近的手持鏡頭,我們更特別注意要以小孩子視線的高度出發,在這樣的角度中,很多鏡頭後面、外面的東西是觀眾是看不到的,我們無法真正看到周遭的世界,因為我們希望觀眾能完完全全沉浸在小孩子的世界裡。

小孩子所關注的世界,其實就只有眼前的一些「小事」。小孩子其實是沒有辦法像大人一樣去關注到的身旁的世界發生的事情的。這種與小孩一樣高度的手持鏡頭,就是要表達這種觀點的局限性。自從「牛隻被放出來」的事件發生之後,他們開始真正影響到真實世界,就是從這個事件開始,電影開始慢慢的進入固定、比較遠的的攝影機鏡位。因為我們想要在這個轉折之後,用一種客觀的態度,去呈現出一種緊張的感覺,所以鏡頭就不是那麼的去靠近小孩子了。

──延續這個對兒童視角的探索,可否請導演跟我們談談電影結尾的鏡頭,小女孩(三宅)講了一句無聲的話,小男孩(唯士)沒有回應,這樣一個鏡頭的設計是原本就在劇本中有設定台詞和互動,還是在排演中誕生的安排,抑或是現場即興的結果?可否請導演跟《放映週報》的讀者談談結局的意義?

吳:在劇本階段,就已經設定好,希望能以唯士的特寫鏡頭開始,也希望以他的臉部的特寫表情做結束。故事內的時間跨度只有一個月左右,在結尾發生的所有事情之後,唯士的表情會略有不同。我自己也很想知道觀眾會如何解讀,那種孩子的難以言喻的、茫然的表情,這是長大成年之後,大人永遠無法重現的表情。這種表情是孩子們「理解」或「不理解」事物的方式,我自己在陪伴我的孩子長大的過程中也時常看到這種表情,我希望能以電影的銀幕,讓大家能夠在電影院看到孩子的這種表情。

其實,我們在劇本裡面本來也有設定電影結尾,三宅笑了,然後唯士回了一個有點生澀的笑容。我們在盛夏拍攝,去年夏天非常炎熱,烈日當空,在拍攝現場一喊 cut,我們甚至要在小演員頭上放冰塊降溫的那種氣溫。這組鏡頭是在極其炎熱的環境下拍攝的,太陽曬得演員連眼睛都睜不開。因為怎麼樣就是沒有辦法做到他們那種很自然的笑,幸好這個鏡位是不收音的,所以我大部分時間都是從鏡頭側面,邊跟飾演三宅的演員說話。我就一直在旁邊大喊,提醒她要睜開眼睛、笑得自然一點。對,在陰影處的劇組來說,這很自然可以做到,但太陽真的太大了,小朋友真的很熱,一直拍不到我要的鏡頭,我們拍了大概 40 個鏡頭,像在打仗一樣,還差點吵起來。

於是,我就想說如果我請她說一些劇本裡已有的台詞,她自然就會笑。我讓她說了很多不同的台詞,對她來說,「How dare you?」這句話的效果最好。我想,這可以稱之為一種調皮的微笑。飾演唯士的演員,也試了非常多台詞,但他就是笑得很尷尬,我讓他對著鏡頭念台詞,我甚至讓他電影裡那句台詞:「碳中和是好事,對吧?」因為這顆鏡頭我已經放棄同步收音,我讓他一遍又一遍地說各種各樣的話,但他就是笑不出來。

當下我不太確定剪輯的時候能不能把他們的對話,對剪起來。不知道是不是他最後真的聽懂了可可說的話,但他那顆天真無邪、似乎瞭解到什麼、又似乎不瞭解到什麼的表情,雖然還是比不上原先預期的笑容,仍然非常惹人憐愛。

──電影最後的特寫格外給人曖昧的情緒。這是一個以孩子的視角看待跟環境議題、地球的未來的故事。電影的結尾,這份以為了「地球的未來」而努力,展開的純愛故事,經歷了現實的考驗,最後唯士似乎得到了三宅的愛,但我們在這顆特寫,卻看到了唯士臉上的一絲困惑。唯士找到了他愛情的回音,卻十分困惑;而,在電影尾聲的家長會上,經歷了母親言語暴力的女孩三宅,女孩最終可以開始追求自己的幸福了嗎?

吳:我想在會議室的最後一幕中表現的是,唯士當時可能也在思考該如何處理這種情況。當大人們都束手無策,只有唯士試圖保護開始哭泣的三宅。其實,他是不想說他愛她的,但唯士別無選擇,只能告白。

至於三宅,我們看到母親對三宅的言語暴力,那是脆弱而痛苦的日常,是她與母親日常相處的一部分。於是,唯士的告白或許能讓她終生難忘。試想一下,如果你身處那個時刻會是什麼感受。或許會是這樣,當我們長大之後,你可能忘了小男孩唯士的名字,但你會記得有一個事件,那件事發生在你的小學時期,有一個小男孩救了我。關於這個救了我、保護了我的人的記憶,永遠不會褪色,會永遠留在我的記憶裡。我想每個人都有一些這種記憶。我們在長大之後有時候猛然地回想說,我在小時候好像某個人曾經罵過我,某個人曾經很努力的讚美過我,或許是小時候,曾經有一個人如此為了保護我而做出這樣子的事情。

我想描繪的是當孩子長大成人後,那些突然湧上心頭的記憶。

──在當今的日本,人們似乎處於一種政治和精神上的迷茫狀態。剛剛提到這種勇敢的決定、決心,是否可以說是即使在政治動盪的社會中,日本現在的內部精神混亂的一種解決方法嗎?

吳:我認為,三宅會繼續正常上學、等風波過去,她就會繼續惡作劇,崇拜她選擇的信仰,過著她能做的任何惡作劇的生活。而唯士方面,恐怕也差不多。事實上,原先劇本有寫到唯士的家人,有井一家因為這個風波、在社交媒體上炎上,受到輿論風暴波及,決定不能再在這個鎮上生活下去了,而搬家的情節。但我們最終把這個段落拿掉了。

事情通常就是這樣發生的,他們可能會繼續在另一個鎮上生活,就好像什麼都沒發生過一樣。三宅也會繼續和他的母親一起住,直到成年,她無法逃脫。我無法確定三宅最後的情感會變成什麼形式,現在可能是環保,未來她肯定會找到某種技巧或方法抒發。她受到母親壓迫、也繼承了一些價值觀,那種環境下長大,憎恨那個環境、飽受壓抑,最後她可能會一直重複這種循環。最終,或許她會變成那種被他人壓迫的人,甚至會殺人。所以我覺得她必須結交一些朋友,把所有精力投入另外一些活動才能生存下去。否則她將無法承受自己的感受,而被壓垮。

雖然我覺得血緣關係並不代表什麼,但她畢竟需要跟媽媽一起住。當她步入社會時,我希望她能遇到一些人,朋友或社會上的長者,這些人可以開闊她的視野、讓她擁有更豐富人生。除了她的母親,希望有其他人是能夠帶給她一種全新的生活方式的人;我是如此希望,但我不能確定。■

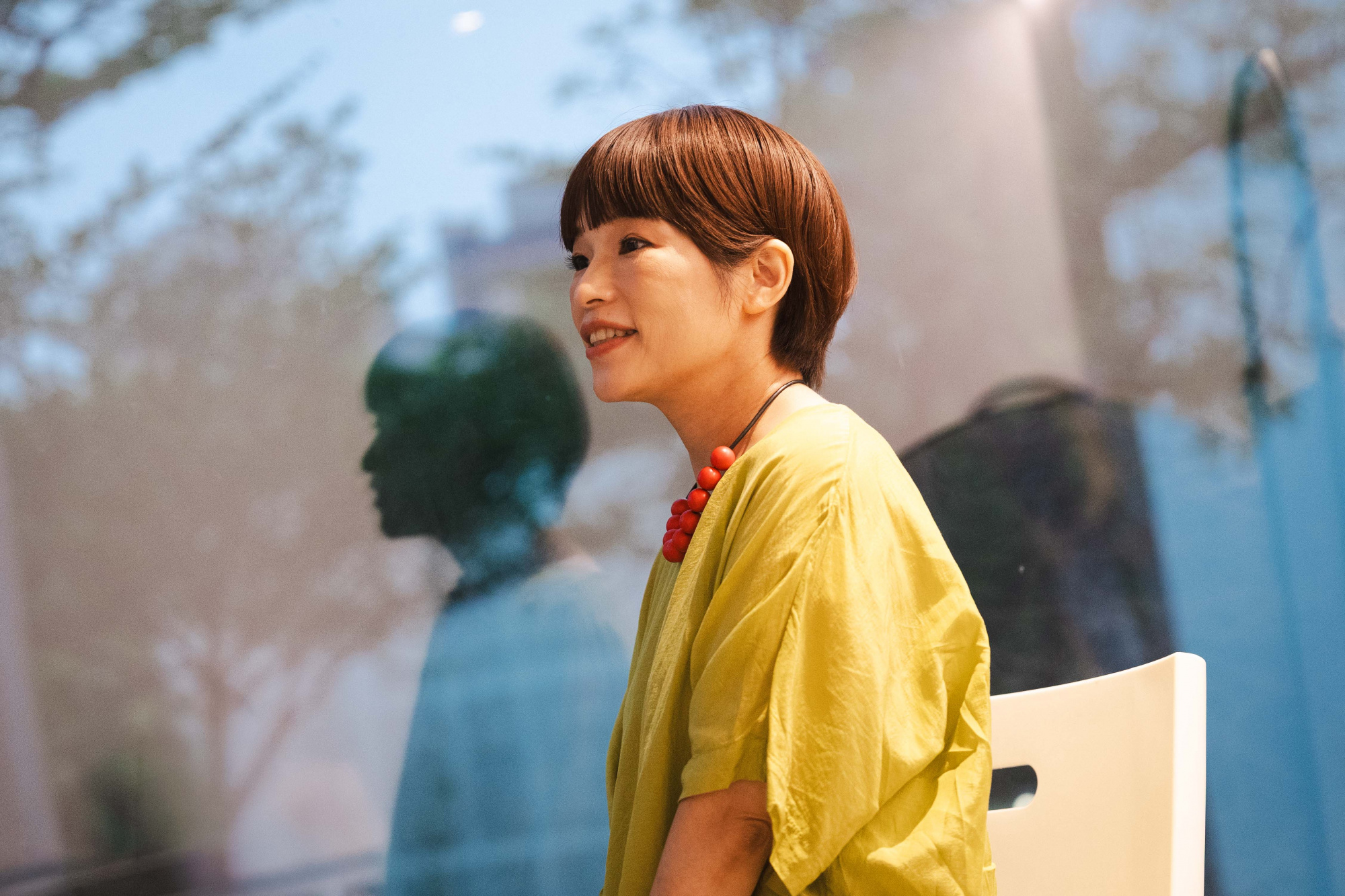

.封面照片:《普通的孩子》導演吳美保;2025 高雄電影節提供;攝影/陳彥君