【2025 全州】全州影展現場:韓國電影新作、實驗與經典回顧

編按:2025 全州影展於今年五月順利落幕,由 Radu Jude 作品《Kontinental '25》擔任開幕片,選映總計 224 部來自不同國家的作品。 本期《放映週報》刊載作者謝佳錦、朱孟瑾展節評論一篇,文章以韓國電影面臨之危機切入,並望向本屆全州影展的三個面向以為回應,從性別、勞動面向各有發展的「新作品」、能體現全州選片慧眼的招牌「實驗類」策展,與回顧韓國影展的「經典」類,本次重探 80 年代韓國名導演裴昶浩作品。看見韓國電影的不同面向。請見本篇評論。

※※

對臺灣人來說,韓國電影總是讓我們望塵莫及的強大存在,但韓國也有自身危機,2025 年正是危機暴露之時。商業上,本土票房在疫情與串流雙重衝擊下,短期內未見回溫,民間議論政府是否該出手,韓國第二、三大電影院系統樂天與 MEGABOX,正商討合併度過難關。藝術上,今年是韓國電影近 12 年來,首度無作品入圍坎城影展主競賽,亦是近 26 年來首度無長片入選坎城影展的正式單元(注1)。

危機並非偶然,反映產業的深層問題。第一,韓國娛樂實力依然堅強,全球影響力甚至有增無減,不過電影院早就不是影視內容唯一歸宿,資源朝串流平台快速傾斜中,電影院文化強盛的韓國同樣不例外。第二,奉俊昊、朴贊郁等世紀之交竄起的名導仍如日中天,但他們如今多參與國際製作,未必是拍「韓國電影」,然而同一時間,後續世代接不上棒,斷層顯著。雖然坎城不等於藝術唯一指標,可是類似狀況持續多年,值得警醒(注2)。

在此背景下,我們造訪了今年的全州影展。相較釜山偏向主流與產業、富川聚焦類型,全州作為韓國三大影展之一,是獨立與先鋒電影的最重要展映平台(注3)。本文分成新片、實驗、經典三部分,回顧在全州看的部分韓國電影。當然,每年片單組成有其隨機性,我們也無力看完本屆所有韓片,任何一篇影展觀察,皆注定窺豹,無法全觀,更難以回答宏觀產業命題。儘管如此,仍盼透過分享,提供一些新鮮的觀察點。

新作:LGBTQ 題材,後出櫃與觀看權力

新片首先關注的是「韓國競賽」(Korean Competition),即全州專為本地新銳導演設置的競賽單元。單元論述指出,今年報名片中 LGBTQ 題材激增,考量韓國社會對同志普遍不友善,LGBTQ 向來在獨立電影中比例不高,這股增長趨勢值得關注。以兩部入圍作品《3670》與《Summer’s Camera》為例,其對出櫃議題的處理與類型融合策略,呈現韓國同志影像逐步走入「後出櫃時代」。

《3670》講述一名身兼男同志與脫北者的雙重邊緣身份者,在同志與脫北社群間尋找歸屬。片名「3670」意指「鍾路三街站(捷運站),誰會在 6 號出口準時集合?」,「70」是線上群組報名順序,以簡稱點出恐同氛圍下的秘密聚會現狀。雖觸及恐同,本片基調與走向不悲情,亦未猛烈披露歧視壓迫,出櫃仍是問題,卻稱不上大問題。影片結構由一場場飯局與派對串接而成,展現以手機為互動窗口的 Z 世代,穿梭不同人際網絡的親疏、忐忑與成長。

來自北韓的男主角 Cheol-jun 個性內向,擔心自己不被接納,憂慮怎穿能融入、不會唱歌跳舞是否掃興;漸漸融入同志圈後,又怕被脫北者朋友排斥,猶豫出櫃與否。單論此線,已結合同志與脫北,具備本土新鮮感,然而本片出色之處在於,中段轉入類「一個巨星的誕生」式敘事,在 Cheol-jun 升起之時,帶出另一主角的消沉:開場主動接近 Cheol-jun、幫他融入圈子的第二男主角 Yeong-jun,狀似外向活潑,實有內在自卑。想走性感路線卻受限外型只能走可愛路線的他,見有天菜資質的 Cheol-jun 大受歡迎,反而陷入自我懷疑,不確定自己值得被愛。透過雙主角的生動刻畫與細膩羈絆,電影厚描社群樣態、激發普世共鳴。《3670》最終拿下包括最佳演員獎(飾演第二男主角的金賢睦)在內的四個獎,堪稱競賽單元最大贏家,亦有一定商業潛力。

榮獲最佳導演獎的《Summer’s Camera》,同樣不走悲情路線。全片風格明亮,開場就很吸睛:女主角高中生Summer手持相機拍下女足球員 Yeonwoo 帥氣英姿,光斑、柔焦、大光圈影像,搭配後搖配樂,既洋溢著初戀悸動,很唯美,很少女心,同一時間隱隱湧現酷兒能量,難馴服,不可遏抑。

主線之一為 Summer 與 Yeonwoo 的百合戀,戀情無涉外部干擾,彷彿對年輕世代而言,愛男愛女毋需糾結,傳統同志片的出櫃焦慮,亦非衝突來源。當同志從「主題」漸漸變成「設定」,真正阻礙趨於普世,如 Summer 對 Yeonwoo 作為校園明星備受愛戴的不安、Yeonwoo 在踢球與戀愛間的兩難,都是異性戀常見經驗。電影更核心的命題,落在 Summer 與亡父的關係,拍照為父親所授,相機是父親遺物,她手持相機捕捉外在,實則追逐著父親背影,並於過程中解開家庭秘密──原來父親曾有一段同志情。電影透過兩代同志命運,再迂迴帶出若干外在反同陰影,在悲喜雜揉間求平衡。

在「韓國電影」(Korean Cinema)單元放映的《Edhi Alice: REVERSE》,則出自韓國性少數 NGO「PINKS」創辦人、資深紀錄片導演金日蘭之手。早在 2008 年即以《3xFTM》拍攝三名女跨男,新作巧妙編織兩名男跨女個案,擴充韓國 LGBTQ 題材與手法邊界。

前半關於年輕跨性別者 Edhi,如聚焦身體轉變而非家庭摩擦的《做自己的條件》(2023),拍她赴泰國進行性別重置手術,返國還須承受陰道擴張等疼痛過程(注4)。儘管外型已偏陰柔,但她堅信必須擁有女性身體,才能成為完整的女人。後半拍年紀稍長的跨性別者 Alice,雖已變性多年,具女性生理特徵,但身形仍偏陽剛,從事多由男性主導的燈光師工作。導演記錄其工作與生活,並拍她上舞蹈課,因為她想透過掌握身體來找到自我。透過兩人在性別氣質、身心狀態、對舒適位置與「pass」(過關)(注5)尺度的理解差異,電影以「身體」為軸線拉出辯證與對比,展現「跨」的多樣幅度。

片名「翻轉」(reverse)不只指稱性別,更涉及觀看權力。導演頻頻入鏡,刻意揭露擺拍與紀錄片的人工性。事實上,Alice 正是本片燈光師,前半拍 Edhi 時便「剛好」入鏡,讓觀眾對其性別氣質產生困惑。這股困惑植於我們僵化的二元性別預設,在片中被反覆撬開、重置。片中女性澡堂段落至關重要,實為同一場景,可是拆成三次出現:第一次是開場,Edhi 愜意泡澡;第二次是中段,揭示實為擺拍,Edhi 仍難坦然入內;第三次是拍 Alice 泡澡,若非拍片,她不會進入。透過不斷的後設翻動,讓觀眾體會平凡空間對跨性別者的巨大挑戰,並凸顯導演協助 Edhi 與 Alice 實現渴望的共創層次。

新作:業配系 vs 勞動者

然而整個影展看下來,本地觀眾反應最熱烈的,莫過於高奉秀執導的《Güle-Güle》。高奉秀是全州常客,首部長片就在此獲獎,這是他第八部劇情長片,不過在華語世界沒沒無聞。此現象不難理解,本片規格不算高,取材與調性非典型影展片,無嚴肅藝術野心,較偏向具商業企圖的獨立製作。估計國際市場不吃香,主要面向國內,前作約略皆屬同一路數。

故事描述男主角隨主管赴土耳其出差兼旅遊,意外與大學單戀對象及其新婚丈夫同團旅行。主軸雖是男女主角愛情,但最吸引觀眾的,反而是男主角的老油條主管與女主角的酗酒丈夫。兩人皆形象鮮明、舉止粗魯率直,對明明曾是體育健將,如今卻忸怩愛哭的男主角頻頻調侃與欺壓,頻繁激起陣陣大笑。這類段落換人拍,估計變陰沉霸凌,但《Güle-Güle》始終保持輕盈喜感,配上三名阿姨拿自拍棒邊拍邊評論,更添滑稽。

全片完全在土耳其取景,觀光宣傳色彩濃厚,收尾就是當地熱門的熱氣球飛行,推測很可能就是行銷合作。此類業配大電影似乎在全州影展司空見慣,應為本地介於主流與獨立之間製作的生存之道。稱業配或許不好聽,不過本片整合效果確實不尷尬,甚至相得益彰,不失浪漫與順口,觀眾也很捧場,光憑這點就值得敬佩。儘管這類製作不禁讓人疑惑,若由電視製作,恐怕同樣能成立吧。

在全州看到最喜歡的韓國長片新作,是李蘭熙導演的第二部片《The Final Semester》。延續前作《阿爸休假中》(A Leave,2021)對勞動者與勞動環境的關注,本片將視角從中年抗爭父親轉為技職實習生。此片已在釜山世界首映,獲得最佳演員等四項獎,全州沒有韓國首映權,仍安排在「本地獨立電影展映」(Local Independent Cinema Showcase)單元放映,似乎說明策展方認為非放不可,足以代表今年本地獨立電影。

多數勞工電影以抗爭者為主角,講述主角啟蒙旁觀者,或主角從旁觀者受啟蒙。但這類往往走入英雄敘事之作,似乎難以捕捉現實之複雜。因現實的癥結不在「有無勞權意識」,而是即使制度俱全,可是人們深知職場有另一套玩法,已內化「抗爭無用,現實無解」,最終只求溫飽,在體制馴化下,進入習得性無助的順從循環。《The Final Semester》透過扎實的角色塑造,或許捕捉了東亞社會常見「自甘為奴」結構再生產下的個體面貌。

電影細緻鋪陳主角處境:成績平平,考不上大學,又不想當兵,唯一出路是把握高職最後一學期實習,爭取推薦入大學,同時幫單親媽媽減輕家累。主演 Yoo Lee-ha 精準拿捏乖巧青年的遲鈍與不安,初入陌生職場,怕出錯卻不敢問,明明前輩總說不懂就要問,但內向的人看到大家在忙,就是會怕打擾。不只職場如此,回家一樣啥都憋著,手因職災受傷,仍對母親隱瞞,聲稱工廠安全無虞。

片中職場刻畫堪稱《阿爸休假中》升級版,同樣掌握低戲劇性,但生態更複雜。同樣無配樂引導,亦無需激烈衝突,僅憑不絕於耳的機具轉動聲,就營造出職災隨時可能發生的緊繃。李蘭熙沒有妖魔化工廠,「體制」本來就不是長著妖魔的臉,長官是公事公辦的螺絲釘,吸進新鮮的肝,用契約綁住你的未來與時間,勒著你的脖子,供你氧氣,亦阻你呼氣。工作不會毫無成就,同事不算完全冷漠,偶爾有些小確幸,穩定入帳讓人心安,然而在此過程中,對職安、勞權漸漸麻木,並慢慢喪失對其他可能的想像。「實習」是介於未成年與成年人之間的中介地帶,仍帶有未成年的青澀、不社會化,卻已在懵懵懂懂間,背負成年責任而不自覺。主角沒發生啥大事,他沒有不努力,沒有不成功,甚至可說幸運,走上「正確」道路,卻引人淡淡哀傷,青春似乎悄悄結束。

《The Final Semester》常與《陰影下的她》(Next Sohee,2022)比較,均由韓國女導演執導,以實習生為題材,但後者仍有警察查案與死亡,戲劇性高許多。如果《陰影下的她》展現韓國類型電影的堅強整合實力,《The Final Semester》則指向韓國劇情片另一種較少人注意的路徑:執拗地與類型保持距離,深描勞動者肖像。

實驗:另一種電影的可能

最能展現全州選片慧眼的,竊以為不在本地長片,而是對實驗與先鋒影像的觸角。或許一如多數電影節,放映本地電影涉及人脈、資源、票房、沒其他更好選擇等綜合因素。全州招牌單元「擴延電影」(Expanded Cinema),不乏令人大開眼界之作。其中多屬國際作品,但有挑了兩部韓國短片,並為實驗電影創作者李章鬱規劃專題,都讓人看得驚喜連連,窺見外界不熟悉的韓國影像創作面向。

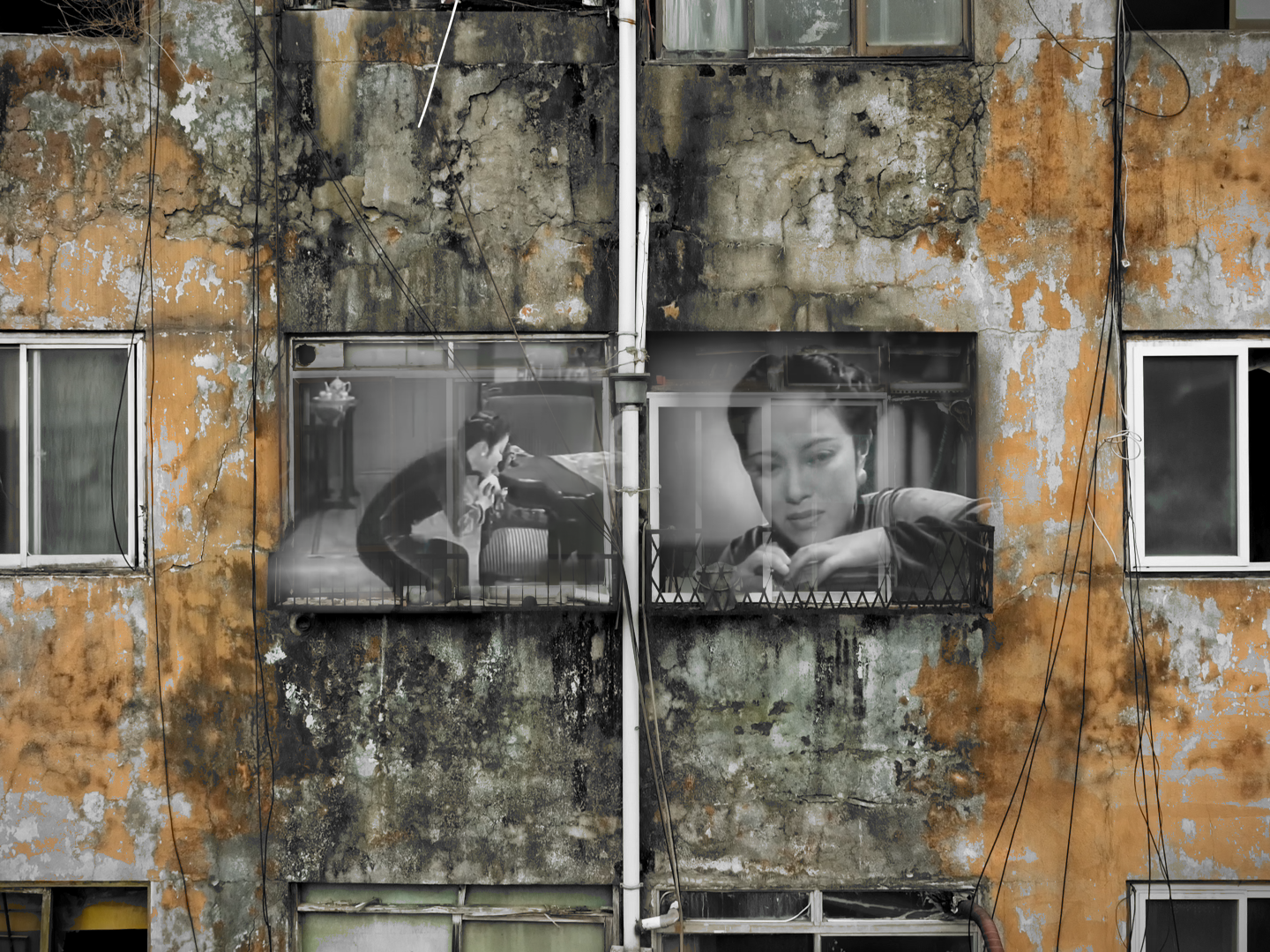

「擴延電影短片2」(Expanded for shorts 2」單元中的《Wandering Star along the Silver Screen》與《Ballroom (0&1)》,皆非典型電影院電影,原先都在美術館展映。《Wandering Star along the Silver Screen》導演 An Yuri,長期關注歷史中的女性與被遺忘者。本片聚焦山口淑子(李香蘭)與川島芳子,兩位因間諜行動、立場變換而備受爭議的史實人物,她們在日本帝國主義下戴上不同角色面具,成為被政治操弄的符號工具、遊走銀幕內外的媒介化幽魂。全片是一場幻影秀(phantasmagoria)的交相疊映舞台,將老電影片段結合廢墟場景、抽象影像。兩名女性是煙花,是煙硝,是星辰,是銀幕上的角色,是投影在廢墟窗戶上的電影景觀,也是依然在帝國銀幕邊緣繞行的隕星。短短 10 分鐘,將檔案影像與廢墟敘事這兩種臺灣時興的創作手法,做出新奇融合。

《Ballroom (0&1)》是首爾 Mediacity 雙年預展委託製作,藝術家 Yo Daham 擅長將貌似無用的平凡物件,重構出新穎物質性。片中他在家鄉濟州島,為紅色氣球綁上小石頭,在強風吹拂下,氣球貼地飄移,彷彿有生命般闖入街巷,驚動小狗吠了幾聲。氣球隨風曼妙搖擺,神奇調度令人聯想起阿巴斯的《五》(Five Dedicated to Ozu,2003),真正導演不是 Yo Daham,而是來去無蹤的風。後段藝術家帶兒童們與氣球共舞,有當代藝術家 Francis Alÿs 影子,只是多了童趣,少了政治性。片尾看著氣球飛遠,不禁想起兩年前高雄夢時代氣球遊行飛走的 OPEN 將氣球。通片簡單直接,未施複雜高深伎倆,卻蘊含神秘療癒感。不好說「實驗」了什麼,但清奇的藝術思路、暢快的觀影體驗,足以印象深刻。

李章鬱是韓國手工電影代表人物,也是首爾手工膠卷沖印室 Space Cell 的創辦人。此為亞洲罕見的藝術家自營沖印室,自 2004 年成立起,除提供暗房、剪輯等設備,還定期開辦工作坊,培植實驗影像新血,並與 EXiS(首爾實驗電影與錄像影展,亞洲最大實驗影展)長期合作。本屆影展為他舉辦專題,展映五部作品,其中 1998 年成名作《Echoed Silence》,充分展現他擅用快剪、碎片化、疊印、分割等作法,將日常影像的敘事完整性破壞殆盡,讓影像幾乎成為某種視覺暫留,引導觀者從「意識」而非理性層面接收的特色。全片無聲,但忽快忽慢、突爆與靜謐交錯的剪輯節奏,讓影像本身如巨響般震懾。

不過最讓我們興奮的,是李章鬱的最新作品《Photosynthesis part 1》。這是一場現場表演,兩台 16mm 放映機並排投映,嚴格說來,沒有任何具象畫面投出,而是光與聲音的純粹嬉戲,從「正式電影開始前」的裝置調整時刻中,找到另一種電影的實踐潛力。前半畫面多黑暗,偶現幾何光條,搭配類似故障爆裂聲響,無旋律性配樂,純以雜訊與噪點為影音主體,讓兩台放映機恍如嘻哈中的 beatbox(節奏口技),有節奏地鬥嘴爭鋒。後半出現輓歌式配樂,兩塊銀幕隨放映機焦距微調,在清晰與模糊、圓角與方角間幻變,彼此有時相接有時遠離,如隨樂起舞。整體經驗讓人十分驚艷,唯有現場親歷,方能體察魔力。

經典:裴昶浩專題

全州常策劃本地經典老片專題,今年聚焦裴昶浩,80 年代韓國最重要導演之一。台灣觀眾大概對他很陌生,但翻開 80 年代韓國本土電影票房前 10 名(注6),他一人就囊括第一、三名,時稱「韓國的史匹伯」,堪稱票房保證,能與主演並列廣告看板。其作不只賣座,如同師父李長鎬導演,既滿足觀眾需求,也有知識份子的清醒。首作《底層市民》(People in the Slum,1982),改編自有反抗意識的「民眾文學」(注7)暢銷小說;公路片《尋鯨記》(Whale Hunting,1984),繼承 1975 年名作《傻瓜們的行進》(The March of Fools)對獨裁下失語青年的描繪,在 1980 年光州事件後,用荒誕迂迴捕捉大學生的失落與迷惘。

或許是本地影迷對裴昶浩不陌生,韓國電影資料館 YouTube 頻道也提供最膾炙人口的《底層市民》、《尋鯨記》免費觀賞,因此專題片量僅四部。包括為此特別修復的《那年冬天很溫暖》(Warm It Was That Winter,1984)、生涯轉折點《黃真伊》(Hwang Jin-ie,1986)、後期代表作《夢》(The Dream,1990)等較冷門之作,以及梳理創作生涯的紀錄片《The Close Up of Bae Chang-ho》。其中,《那年冬天很溫暖》與《黃真伊》尤值一提。

改編自女作家朴婉緖同名小說的《那年冬天很溫暖》,宛如葛里菲斯默片經典《暴風雨中的孤兒們》(Orphans of the Storm,1921)變體,敘述一對孤兒姐妹在 50 年代韓戰中走散,長大後命運頻頻交錯卻遲遲未相認。當代觀眾能輕易指稱本片「狗血」,確實是通俗劇大俗套,也氾濫運用巧合。然而相較臺灣老片常見(尤其台語片)的認親、尋親題材,此作不落俗套之處,在於翻轉了《暴風雨中的孤兒們》範式下姊姊無私獻身的設定,藉此強烈批判中產階級的懦弱與虛偽。姊姊是故意拋下妹妹,即使妹妹年紀小不記得,卻在姊姊心中留下揮之不去的內疚陰影。伴隨姊姊步入上流社會,反觀妹妹每次相遇是每況愈下:被騙當奴工,被姊姊的未婚夫誘騙貞操,丈夫打越戰殘疾酗酒、家暴、失業等。姊姊對妹妹的悲慘際遇心知肚明,卻始終無法坦承直面。

電影上映前一年,正值韓戰停戰 30 週年,韓國公共電視 KBS《尋找離散家屬》節目,將失散兩韓多年的親人相擁痛哭畫面播送全國,引起廣大迴響。《那年冬天很溫暖》應是風潮下產物,電影未明言南北韓,但開場強調從北往南逃,片中角色知情後,均對妹妹流露同情,彷彿這些逃到南方安逸度過 30 年的韓國人,都對戰時遺留在彼端(是地理位置,也是階級位置)的同胞抱持罪惡感。如此一來,這部狗血通俗劇儼然有國族寓言格局。

裴昶浩曾說:「通常這種類型的影片(比較高雅題材),開場 10 分鐘,觀眾開始看錶。我的影片放映過半,觀眾絕不會看錶,我有這份自信。」(注8)明確點出其致勝關鍵是快節奏。不同於多數韓片的拖沓,明快俐落、不避諱狗血,是他在 80 年代全斗煥政權厲行 3S 政策,想用 Screen(電影、電視)、Sports(運動)、Sex(性)轉移人民對政治關注時,能用不低俗的通俗劇屢屢擄獲觀眾青睞的要訣。然在取得票房地位、業界與大眾信任後,他選擇以《黃真伊》毅然轉型,孰料一敗塗地。

本片以中秋強檔登板,勢在問鼎年度票房冠軍,結果首映第一天慘不忍睹,據說有觀眾衝入放映室,質問是否放錯速度。裴昶浩大膽革新自我,改採相當極端的長遠鏡頭調度、靜水深流的敘事節奏,找了常與林權澤、金綺泳合作的韓國攝影大師鄭一成掌鏡。每一格都精雕細琢,取角構圖別出心裁,尤其經過數位修復後,美得屏氣凝神。純論影像的風格化、凝練度,相比同樣出自鄭一成之手的《西便制》(Sopyonje,1993)、《醉畫仙》(Painted Fire,2002)等林權澤古裝名片,是有過之而無不及。《黃真伊》對當時觀眾來說慢到生氣,不過對於已習慣緩慢電影的當代影迷而言,肯定不算多慢,甚至能看得津津有味,也凸顯專題的「重探」價值:電影一直都在,只是它走太快,觀眾現在才趕上適合看它的時候。

裴昶浩與編劇崔仁浩針對這位民間流傳人物,朝鮮王朝女詩人兼名妓生,在改編上同樣另闢蹊徑。多數改編著重黃真伊有賤民血統,因而從貴族流落妓生,是圍繞美貌、詩才、階級的愛情通俗劇。但本片恍如溝口健二《西鶴一代女》(The Life of Oharu,1952)翻版,全心注視一名女性的階級下沉。電影雖有愛情成分,但重點不在她與三名男子的情愛輪舞,而是展現不同階級關係。美貌、詩才等構成風流傳奇的基本要素,在此沒有實質用處,只是交易籌碼,無法改變漂泊宿命。兩則廣為流傳的魅力逸事──知足禪師為她破戒、理學家徐敬德拒受誘惑──片中未呈現,致使當時觀眾失落,憤憤質疑魔改,不在乎這些調整誠然讓悲劇質地益顯渾厚。儘管《西鶴一代女》範式如今來看有點過時,女性主體過於被動,但放回彼時韓片偏愛用女性受難代稱國家命運的創作系譜,在美學提煉仍屬拔尖。

若從坎城缺席的現象出發,韓國電影確實面臨某種失速:票房領頭羊稀缺,國際關注下降,新世代尚未站穩。然而透過回顧這批全州韓片,或許提醒我們:韓國電影的真正能量,不限於金棕櫚或奧斯卡,而是在更小型、更分散、更邊緣的創作現場與接收環境內持續發酵。當《The Final Semester》冷靜凝視勞動弱勢的遲疑與麻木,當《Edhi Alice: REVERSE》將跨性別身體書寫推向觀看權力的辯證,當來自美術館的生猛新銳湧入電影場域,當手工膠卷的職人熱情依舊閃耀,當典藏與策展單位持續挖掘未知珍片⋯⋯韓國電影能否維持產業強勢或許尚在未定之天,但影展的開放性,始終為電影的未來提供另一種想像空間。■

.封面照片:《Summer's Camera》電影劇照;2025 全州影展提供