【2025 金穗】夢的身體就是電影的身體:大衛林區早期短片

編按:2025 金穗影展於本月初正式開始,本次影展除選映金穗獎入圍作品與近期焦點短片之外,亦如以往,有大衛林區、耿軍等導演之早期短片做為觀摩選映,其中,大衛林區部分,便選映其 14 部精彩作品。本期《放映週報》刊載作者翁皓怡評論一篇,專注於《病的交叉效應》、《字母驚魂記》等四部大衛林區早期創作,從中以「身體」為引,打開走進大衛林區世界的角度,亦評述這些作品不應只被視為長片附屬或前聲的特殊價值。請見本篇評論。

※※

大衛林區曾在訪談中提及,自己最享受、最喜歡的拍片經驗是首部長片《橡皮頭》(Eraserhead,1977)的製作,前前後後耗時五年時間完成拍攝與後期製作,《橡皮頭》所呈現的「氛圍」與恐懼來自林區在費城求學與生活的經驗,城市的黑暗與人的無所適從被這顆「橡皮頭」的詭異精準呈現。看林區的短片時,我總會想起《橡皮頭》,以及林區如數家珍地回憶《橡皮頭》拍攝過程的小規模、小團隊的自由。要說林區的短片是其後長片的源頭與靈感當然沒錯,但有時候我覺得它們也是很不一樣的東西,它們形成了林區的小小世界,一個《橡皮頭》那樣又暗又小的房間一樣的世界。而現在再看這些小世界裡奇形怪狀的「小東西」,我感覺格外珍惜,因為正是從這些小小的,好像全都能被藝術家/創作者觸碰到的,手工製作而成的身體,長出了後來更多的,「林區式」(Lynchian)影像中不同的身體。

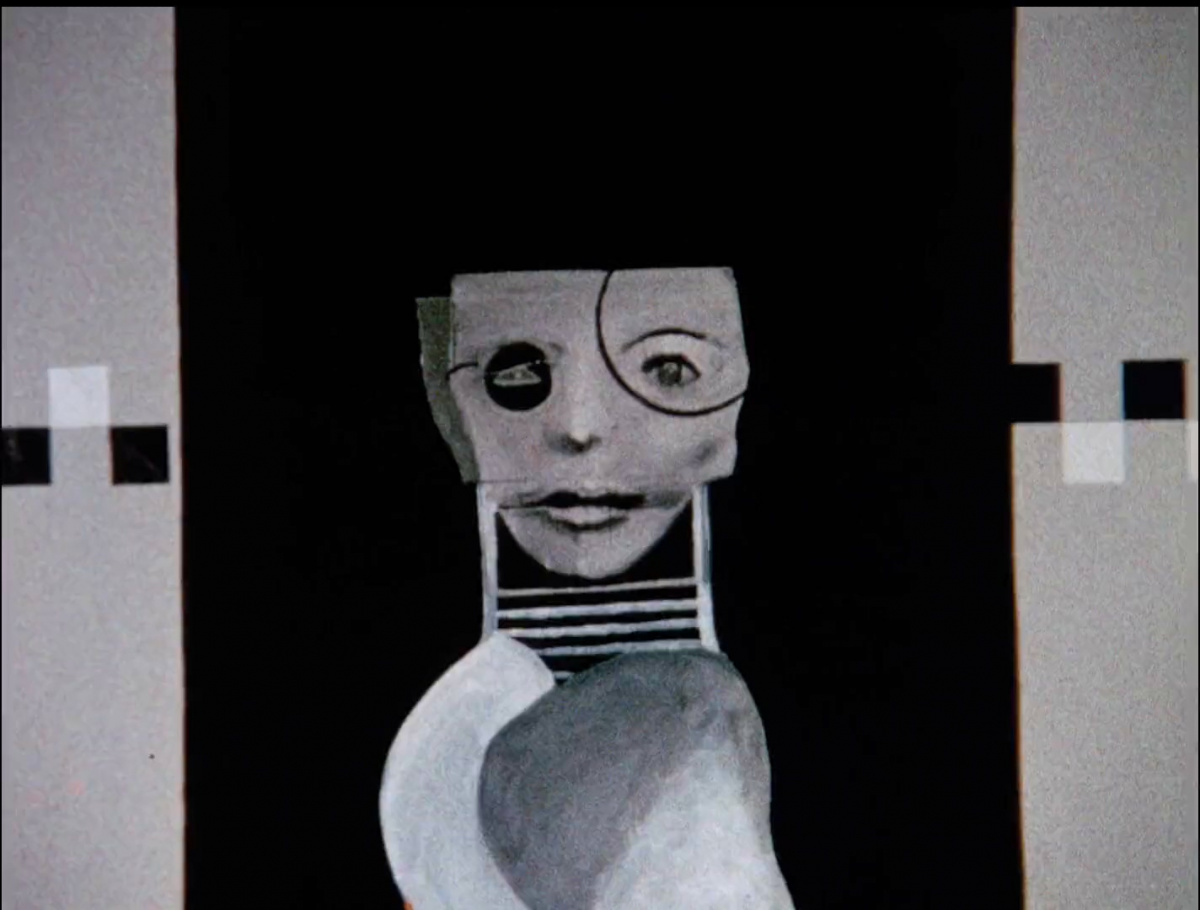

今年金穗影展觀摩片單中選映 14 部大衛林區作品,從首作《病的交叉效應》(Six Men Getting Sick,1967),到後來 2000 年初的實驗短片與動畫。本文討論林區早期短片——《病的交叉效應》、《字母驚魂記》(The Alphabet,1968)、《我種出我外婆》(The Grandmother,1970),以及《斷肢女孩的來信》(The Amputee,1974),論述其中從現實與夢的邊沿「長出來」的諸多不同音畫身體(body),它們作為前提及的,有些不同於林區後來製作長片「有規模」的夢境呈現,但卻是最原初的,讓夢「動起來」,擁有空間,擁有身體的開始。

雕一個銀幕身體,上面再長出六個身體:《病的交叉效應》

林區開始拍電影前,先熟諳繪畫和雕塑,讓他想要拍電影──或者應該說,製作「動態影像」(moving image)──的契機是一次他在學校的工作室裡作畫,他想要在黑色的畫布中畫出綠色的植物。作畫過程中,他聽見了風聲,室外的風吹了進來,微微吹動了他的畫布,正是這一刻,讓他對「會動」的影像產生了好奇與興趣,他想看見畫作的「動態」和聽見它動的「聲音」(注1)。首部作品《病的交叉效應》即來自此,林區雕刻了一個長八、寬六英吋的「銀幕」,然後將製作好的一分鐘無聲音影像投影到雕刻的銀幕上。因此可以說,一切的開端,正是一名藝術家/創作者手工雕製了一具體存在的銀幕身體。

即便我們後來所見的《病的交叉效應》皆是已數位化的版本,然影片開首可以看見光一明一滅地閃爍投影在米白色的平面上,甚至能看見銀幕上的刻紋,在閃動的光影中隱隱已顯現出雕塑人頭。接著如同放映機倒數畫面——「5、4、3、2、1」,光源從左側開始進入,每倒數一秒,銀幕版上的一個雕塑人頭便隨著光的投射顯身。爾後投影的影像開始有動態的線條,在這些「靜止」的雕塑人頭之間交錯作畫,後來這些人頭甚至長出了手、脾胃、心臟,和肺等器官。再來,便如片名所示,他們開始生病,這些器官產生病變,開始變異、衰竭,他們開始嘔吐。

銀幕身體真正長出了六個人的身體,而這些身體的變化是透過光學投影,與這一塊被雕刻出來的銀幕之互動產生的。實驗電影中討論影像的「質地」,在《病的交叉效應》中,這層「質地」完全成為主體,成為動態影像中「不動」的主體。如果說,林區打造的世界,是現實之外的夢的世界,那麼《病的交叉效應》中,他先是打造了「不動」的、存在現實中的具體身體──那一塊雕塑的銀幕,接著在光影的變化中,讓這些身體進入另一個非現實的世界,在其中形變和變異。

林區的畫作擅長揉雜不同媒材,因此除了明顯可見其作品中不同人物的質地不同,它們更因為組成的媒材厚度而有了體積,立體了起來。《病的交叉效應》可謂介於靜態藝術品與動態影像之間,畫布的身體與作品中人物的身體,以及投影過程中銀幕的身體疊合,這六個人的身體媒材就是畫布/銀幕,他們像是衝破畫布,也像從其中生長出來。而投影的動態影像,則以逐格動畫的方式呈現,也就是說,拍攝這些動態並把它們剪輯呈現成影像時,林區眼前尚有另一個畫布,他在其上噴灑上色彩、放上遮色片、貼上身體部位的剪紙,甚至用火燒這個畫布。一個又一個的銀幕身體在不同時空中被製作出來——雕刻、繪製與剪貼、逐格拍攝、投影──每個動作都使得靜止的畫作產生動態,而後續的這些動態匯聚成投影影像的光。惟當光的身體落在銀幕身體上,這六個靜止人物才會開始「動」,開始「getting sick」。

《病的交叉效應》精準地將電影兩種身體──銀幕身體、影像中的人物身體──的互動表現出來,甚至相當程度地同時保存了「靜」與「動」的身體。此時,林區所掌握的非現實人物身體,與其後長片作品有很大的不同,在「小規模」──小於一般電影銀幕的雕刻銀幕、一人雕刻與拍攝──的製作條件下,電影的銀幕特性、光影本質、以及「動態」機制更被強調,這些身體的具存與生成,是因為創作者的手工製作、拍攝,與放映。因此《病的交叉效應》可謂林區創作的重要轉捩點,爾後,他便熟練於在銀幕中不斷變造出一個又一個非現實,或者介於之間的身體,而它們正是夢的載體。

脫軌的、跑出來的聲音身體:《我種出我外婆》、《斷肢女孩的來信》

《我種出我外婆》的敘事是這樣的,頻頻尿床的男孩不斷被父母暴力以待,最後他在潔白的床上鋪上土壤,播種,澆水,外婆的身體便從此發芽、結果,而完整地長出來。外婆的身體在此是非現實的身體,是男孩逃離現實痛苦依憑的身體,這個外婆被「種」出來的過程,林區以停格畫面呈現,區塊區塊地拍亦為某個雕塑的植株肥胖的莖裂開、外婆的頭迸生之處,男孩拉的動作不連貫,有著停格畫面跳接的空缺,兩人都彷彿假偶一般。在這些斷裂的剪接法,視角不斷變換游移的攝影機位置,以及擾動著觀眾感官,如同水沸騰尖銳刺耳的聲音下,外婆的身體被創造出來。

《我種出我外婆》中,異化的聲音是林區造夢的媒介。外婆是只屬於小男孩世界裡的人物,而在這個世界,就連觀眾的身體感知都被迫服膺於林區音畫的邏輯。非現實、非同步收音而後製加上去的聲音,成為我們理解與進入這個世界──男孩的房間、男孩的心理──的媒介。更有趣的是,不只是外婆的身體,《我種出我外婆》中所有角色的身體,都像是另一個世界的身體,它們的動作與聲音介於我們陌生也熟悉的範圍之間。男孩的父母發出狗吠的聲音,他們的肢體動作也具某種獸性。於是觀影過程我們正透過這些脫離現實的聲音,遁入男孩的精神空間。

在往後的作品中,林區更熟稔操作錯位、不同步的音畫,如最為人稱道的《雙峰》(Twin Peaks,1990-1991)中的「紅房間」(red room),其中被演員反向念出,再數位倒轉播放的對話;又或者《穆荷蘭大道》(Mulholland Drive,2001)中經典的表演,林區實在太清楚電影中「聲音」的意義。《我種出我外婆》中林區「種」出的是我們肉眼無法見的聲音的身體,而這身體彷彿隱形地存在、擾動,控制著影像的身體。

《穆荷蘭大道》中「寂靜俱樂部」(Club Silencio)沒有任何現場聲音,全是錄音的表演,最末演唱者嘴唇停止震動、身體倒下,而彷彿從他身體裡傳出的聲音仍持續高唱,在這些視覺性的身體停擺、失能的時候,聽覺的、聲音的身體顯得如此龐大,好像從表演者的身體「跑出來」一樣,如此具力量。林區造夢,不是使用「適合夢境」的配樂與聲音,而是掌握到了做夢時,一定程度的「靜音」,或者聲音被扭曲、抽換的感官,以及聲音與影像「脫軌」的異化感。我想,《穆荷蘭大道》的「寂靜俱樂部」對音畫的操演,在《我種出我外婆》中,林區首次與聲音設計 Alan Splet 合作時,就能略見一二。《我種出我外婆》男孩上下樓梯的步伐,以及許多與外婆的對話是無聲的,這些抽去的聲音,以及刻意不配上的聲音,不只給了《我種出我外婆》一種默片式強調動作的質地,讓那些不斷重複、誇張、特寫的人物白色身體更脫離現實,也使觀者進入更主觀的,能夠控制事物發聲與否、又發出什麼聲音的男孩做夢的視角。在林區的夢境世界裡,聲音並非以「mickey mousing」音樂的方式對著拍子「配合」動作,相反地,聲音幾乎主宰了影像,控制了人物的身體。

談及聲音,不可不談《斷肢女孩的來信》,片中我們明顯看見身體作為一個外物,感受到身體被切分出來的斷裂感。片中的聲音來自兩個音軌:女孩朗誦信件的畫外音,以及影像的環境音。女孩朗誦著信件,幾乎毫不在乎截肢的腳的變化,換藥的過程彷彿透明不存在,語言/聲音與影像上明顯的身體感知是斷裂的,我們無法「感受」女孩的身體知覺為何,甚至分心於聆聽信件內容。我們透過畫外音聽到的信件內容與視覺接收到的影像如在平行世界,畫面上強調了非常身體性的「斷肢」存在,與畫外音的主體信件內容形成詭異對比。即便存在護士處理斷肢的環境收音,《斷肢女孩的來信》卻有著默片一樣的效果,恍如不同世界的畫外音敘事,影像中斷肢身體與發出語音的身體彷彿分離的存在、各自獨立、互不干涉,營造疏離詭譎之感。這「分離」的怪感,也正正強調了前所述音畫分離的「脫軌」,以及脫離的、「看不見」的聲音身體,如何「跑出來」凌駕於影像上那斷肢的身體。

無邊界的夢的空間身體:《我種出我外婆》、《字母驚魂記》

如果說,聲音的身體在林區的電影裡漸漸長出主宰的地位,那麼空間的身體(the body of space)正是夢的場域,或者就是他電影的主要場域,而這些更可以溯回其早期短片。《我種出我外婆》所創造出的空間是一個黑暗中難以被定義的場域,而那張床也不難令人想到《字母驚魂記》中女孩所在的床褥,兩者不約而同地發生在一個黑暗、毫無邊際,非現實的房間中的床上。甚至可以說那並不是房間,而是一個佈景,一個沒有維度感的畫布。這亦令人想起後來出現在《穆荷蘭大道》開首的夢境畫面,人們彷彿剪影般被從場景「剪下」,再貼上一個不知所以、漫無邊際的迷幻畫布上。在這裡,人物的身體色偏、變形著,就像進入一個異世界。

《藍絲絨》(Blue Velvet,1986)中的藍房間、《雙峰》中的「紅房間」、《內陸帝國》(Inland Empire,2006)的 47 號房,以及《穆荷蘭大道》中的「寂靜俱樂部」,這些明確「另闢」的房室、場景,成為往後林區造夢的場域,這些空間裡的身體是扭曲、變態、異化的。林區擅長造出人工的、劇場感而顯得接近平面、非現實的空間。回溯林區早期短片,乃至最早長片《橡皮頭》,便可見這些空間生成的「過渡」:那些與現實相連,卻又虛晃、無邊界、無四壁,無「明確場域」的地方。它們似乎未能形成一間房,未成一個標有數字,確切有裝潢、家具、布幔、壁紙的房間,但它們迷人便在那難以定義的無邊如太空的自由,那是林區夢的空間身體形塑的過渡。

《橡皮頭》經典的開場,Henry 的上半身半透明漂浮在黑暗中,雙重曝光在一顆看似星球的圓形物體上,接著在另一個空間的窗邊,一名患有皮膚病的男子操縱搖桿,Henry 半透明的頭上面,疊映出現巨大精子,最後,這個精子落入方才星球上的一灘水中。短短的開場,林區便展現其操弄空間/地景的手法,如同《穆荷蘭大道》開首的夢境畫面,《橡皮頭》的雙重曝光、半透明的人物身體,進入星球中明暗對比的打光,以及其與其他「物體」不成比例地被置放在同一個銀幕平面中的手法,都讓整個影像彷彿被壓縮成一個畫布平面,所有東西都是能被創作者的「雙手」製作出來、操玩的物品,被放置、丟入畫布中。這時我們也不禁回想起《字母驚魂記》坐在黑暗中「漂浮」床上的 Peggy Lynch,以及《我種出我外婆》中房室的門與樓梯只剩下線條,彷彿二維空間圖案的風格。從繪畫藝術,以及靜態藝術開始拍電影的林區,將影像中的場景與空間,變成他的畫布,畫布上所有人物、圖案都彷彿被壓縮入三維與二維之間,人物角色的身體,如同我們雙手即可把玩的物件身體,比如《字母驚魂記》中以蜘蛛絲繫連著 Peggy Lynch 身體長出來的英文字母手做字卡,也如《橡皮頭》的實體「星球」以及精子。這些總有手工元素的短片中,空間不是片場場佈,而是林區一手能掌控的畫布。

結語

重新看大衛林區早期的短片,我回想起第一次想用力分析一部電影,那正是《穆荷蘭大道》,循著 DVD 後面林區自己給的指示,網上搜尋無數篇評論與解析,仍然沒有完整的答案,仍然無法完全定義「寂靜俱樂部」為何。我想那是因為這些夢有著如此自由的身體,我幾乎可以想像如同這些早期短片,有的在一夜間被創作出來,有的「碰巧」決定拍攝,他的畫布/銀幕沒有邊際,因此所有可以被揉捏、雕刻、創作出來的身體,都能持續在上面變形。為什麼我們願意日日觀看他的氣象預報,花上許多時間解碼他的電影,不是因為我們真的想知道穆荷蘭大道那晚詳細發生什麼事,我們其實也不在意天氣如何,我們在乎的是大衛林區這個氣象播報員如何講出這些語句,他畫布上的小小世界長出來的過程,以及不斷穿梭在穆荷蘭大道、寂靜俱樂部,和 Winkie's 餐館的過程。因為這些永遠懸而不會被解開的影像與聲音密碼,如夢一樣有跡可循卻又沒有一套科學邏輯,因為音畫的身體是從創作者的雙手而生,是不斷幻化變形,在無垠黑暗中飄動的存在,讓我相信這就是電影的神秘力量,而我將一直信仰它。■

.封面照片:《字母驚魂記》電影劇照;僅作評論與報導用途