愛你的鄰舍:《慾望迷蹤》導演阿蘭吉侯迪訪談

編按:曾以《湖畔春光》獲得坎城影展一種注目最佳導演,法國名導演阿蘭吉侯迪新作《慾望迷蹤》以法國鄉間為故事背景,於 2024 年坎城影展世界首映,並在同年的金馬國際影展與臺灣觀眾見面。本期《放映週報》刊載去年坎城影展進行的訪談報導,記錄導演阿蘭吉侯迪對新作的創作方法與觀點之餘,也敘及其關注同性情慾思維的延續與變化。請見本篇訪談。

※※

2024 年坎城影展,酷兒電影大師阿蘭吉侯迪,新作《慾望迷蹤》(Misericordia,2024),以法國恐同天主教鄉間為舞台,再次發揮所長擅耍玩類型公式,捕捉慾望修羅場的貪嗔痴。在 2024 年坎城影展「首映單元」(Cannes Premiere)首映,以一表嚴肅的憂傷黑色幽默,博得哄堂歡笑與喝采,深刻的人性批判獲得影評與產業人士的滿堂彩。

曾以《湖畔春光》(Stranger by the Lake,2013)奪坎城影展一種注目最佳導演,今年 60 歲的阿蘭吉侯迪,早年就嘗試創作小說,其後拍攝獨立製片電影,備受高達肯定而出道。本訪談圓桌進行於坎城影展期間,以英語進行,訪談從電影片名「慈悲」的意義出發,導演大方剖析自己對角色設定、情節安排的巧思,更明確指出他企圖在拿手的同性戀情慾刻畫上的突破。訪談還包括了對喜劇與黑色電影的理解、小說改編的技藝、乃至於選角,導演明確卻富有哲理的觀念,讓這個脫離法語電影典型「巴黎中心」的鄉村電影,更富有一種近似於基督教精神的永恆宗教氣息。

尤其,在談及本片的「黑色電影」面相時,我們回頭討論到關於「道德」的思考,儘管導演在坎城當下沒有明確指出《慾望迷蹤》電影著名的「告白」戲,作為導演化身的牧師一角,他對這個從一個誤殺出發的道德(喜劇)故事,是對普遍的「世間災難」的沈思,還是如同他的前作《Nobody’s Hero》(2022),有明確令導演擔憂的政治事件可以作為座標。2024 年秋天,吉侯迪於紐約林肯中心《Film Comment》電子報訪談,與紐約影展的映後座談,都有談及「加薩走廊」在電影拍攝當下對導演內心的衝擊。

「愛你的鄰舍」這句箴言,在這篇訪談不只是一個包庇小鎮英雄的犯罪故事所要處理的基督教道德逾越或同性戀性狂喜主題,卻是由真實而不曖昧的世間苦難昇華成,對長期的國際地緣政治衝突背景下,當代人道德責任與良心危機的廣泛指涉。吉侯迪說:「我們去年 11 月開拍時加薩正被猛烈砲火攻炸,我們殺青時,加薩還在戰爭。西方對此沈默,我為此感到無力。」(注1)作為共謀者,我們對鄰人的溺愛,應該超越多少道德底線?我們對世界災難真的一無所知嗎?

※※

──本片原文片名「Misericordia」是拉丁文的「慈悲」(英語:misery)之意,其拉丁文字根有「同情」、「憐憫」之意。可否請您談談「苦難」(misery)意味著什麼(注2)?

阿蘭吉侯迪(以下簡稱吉侯迪):苦難,是牧師在懸崖上的「告白」戲,與男主角傑若米的談話。牧師告訴傑若米,這種對他人的同情與理解,使人願意不顧一切的過錯、尤其是由他自己犯下的過錯……準備好愛人與愛自己。這是「諒解」(pardon),但同時也是經過「理解」(compréhension)之後的「寬容」(tolérance)。當然,也有愛。對我來說,「諒解」的概念超越了英語中「原諒」(forgiveness)的意思,這必須要通過「理解」,而且這些理解必須超越世俗的道德。人向他人伸出友善的手,在這裡我們談的,是一種「對鄰人的愛」。如同聖經中提,「愛我的鄰舍」(thou shalt love thy neighbor as thyself,利未記 19:18)。現在我們不太用「misericordia」這個派詞了,但這個概念意外在這部片中發展得很完整,它有一種不朽性,它超越了這部片中所有的角色,尤其是提出這個詞的這位牧師。

──談到「鄰舍」,這個故事的背景發生在一個非常小的社區(community),社區內部的成員,包括了傑若米、母親馬汀、其子文森、鄰居華特、牧師,彼此非常緊密卻複雜的連結著彼此。電影的前半段,我們感覺他們的關係全部攪和在一起,好像有很多未解的關係蘊藏其中。

吉侯迪:看起來很多事情正在發生,但不代表他們的關係全部攪和在一起。電影裡的每個人都有屬於自己的問題;這麼說好了,你不覺得每個人都對這個小鎮提出不少疑惑和高見嗎?當然,因為這是一部電影,我確保電影中有「足夠多」的事件會發生,或許比城鎮的真實日常更密集一點,而且是一些能夠影響這個小鎮的命運,影響整個群體的事件。

在寫作這片的時候,我特別費心於耕植這種「謎」(mystère)。我試圖讓觀眾提問,讓他們參與其中。 這是為了避免讓觀眾無聊,而且我希望可以讓觀眾「謄寫」(transcribe)這些感受,慢慢的跟著角色步入這慾望的謎。隨著劇情發展,你很快會發現,我們的主人翁,故事的英雄,留在這個小鎮是因為他眷戀某個(已逝的)人。然後,當慾望的軸線慢慢開始切換,故事的英雄也開始變成被慾望的對象。我很著迷於這種令人混亂的狀態,讓觀眾從這個動機不明的主人翁身上,慢慢長出一種「謎」。同時我們無法判斷我們的主人翁是否是「惡人」,我讓觀眾不知道可不可以認同主角。

──在這部電影裡,慾望無所不在。我們從一張床走向另一張床,從一個身體走到另一個身體。您似乎讓電影中的角色也對「同性戀」表現得相當淡然,好像這不是什麼大事。這對您來說,是某種典型的「吉侯迪式」法國鄉村嗎?

吉侯迪:或許正因爲我的電影總是在重複同樣的母題,我意識到我的電影觀眾會因為我過去的電影對我抱持一些期待。因此,這回我利用觀眾對我的期望,我也想給自己一些驚喜。或許是時候,讓慾望不再以性作為結束。在我看來,或許我有疏漏,人們常常拍攝打鬥場面以避免拍攝性愛場面。或許我的電影正朝著相反的方向前進。

電影中的角色,因為這些慾望與道德的拉扯,再也沒有「困擾」了嗎?《慾望迷蹤》無法提供解答。即便如此,我希望觀眾能有共鳴,因為他們仍舊會在電影中遇到了很多「問題」。在故事的舞台中,牧師恐怕是唯一性向最明確的人,他注定要愛上那些永遠不會愛他們的人。而主角傑若米,卻是一位說自己有女朋友的男同性戀,他在電影的篇幅中,沒有明確出櫃。傑若米對性的不明確,來自於他是一個不斷在「想像」新事物、新解答的主角。觀眾也必須如此,就像現在的我一樣。

──「同性戀傾向」(homosexuality)似乎仍就必須是件大事,好像沒有「同性戀」,生活會就可以少了許多「問題」?

吉侯迪:與我拍攝的其他電影相比,《慾望迷蹤》對「同性戀困境」的描繪確實看似比其他片更平庸得多。但我想強調的卻是一種慾望的循環。我們的英雄處在這個慾望循環的中心,他逐漸發現自己成了這個村莊的囚犯。

例如,當傑若米向其中一位鎮民華特出櫃,他被攆出他的家,我試圖強調當你踩到了這個社群的道德底線,做了你不能做的事情的後果。但這不只是一個簡單的恐同情節,傑若米試圖勾引華特,從這個角度來看,傑若米和這位牧師,兩者居然有點相似,愛上那些永遠不會愛他們的人。因此,這是一部沒有性行為的情色電影,也是關於那些「找不到自己」的人。這也是我的電影反覆出現的主題。

──您似乎喜歡在都市之外拍攝電影,而您善於呈現在巴黎之外的「鄉間」,呈現同性戀情慾的主題。這些場景的選擇是否呈現了你看待同性戀的文化與同性戀的歷史,甚至可以說是您看待「歷史」的態度呢?

吉侯迪:首先,這部片從我比較私人的東西發展出來的,我出生農村,成長於農村。我很熟悉的小鎮、鄉村的生活節奏,我出生於亞維農小鎮「Villefranche-de-Rouergue」,我幾乎可以說我見識過「這個世界」的一切,我計算算過,這個城鎮大概就是從我家出發方圓兩公里的範圍。回到鄉村拍攝,有點像是回到了童年和青春期,讓我回想起男孩之間的競爭、潛在的慾望、我們看待朋友的母親、父親的方式。我最喜歡小村莊的一點是,這裡的生活裡每個人都知道其他人在做什麼。所以我們生活在一個村莊裡,我們互相看著,互相了解。我很喜歡這種感覺。

農村確實是我的舒適圈,也讓我感到可以有足夠的「正當性」將他們化作電影。然後,在寫作的過程中,當然是在寫作的過程中,這慢慢變成是一個幾乎非常「政治性」的問題,因爲我的電影被認為是非常「反都市」的影像,更別提那些在首都巴黎內拍攝,所謂的「巴黎電影」(un cinéma parisien)。但,自我有電影創作意識以來,去「戶外」(à l'air libre)拍攝,就一直是至關重要的事情。

──那這次電影中的森林呢?您為什麼選擇這片森林?

吉侯迪:這片森林令我感到不寧靜,它令我感到不安,令人感到無比的寂寞。這片開放的森林,將人孤立且封閉起來。選擇被森林圍繞的村莊作為故事場景的好處是,賦予電影一種「不朽性」(l'intemporalité)。以我們拍攝的這個村莊為例,我們看到大多數房屋都是 70 年代的,也有一些更現代的房屋或汽車,因此我們可以覺得這是 70 年代,但它可能或多或少也是今天城鎮的樣貌,這與我電影的不朽性更加契合。因為,適量的現代元素有助於打造這種電影的不朽性;如果在城市拍攝,一切都太當代。

──可否多談談這種「不朽性」?《Nobody’s Hero》(2022)是一部關於當下法國道德危機的電影。可否談談《慾望迷蹤》的時間性座落於何處?

吉侯迪:我通過被謀殺的文森的角色去描寫這點。故事開始時,所有的角色分享著過去的回憶,但我們不真的知道他們的過去。傑若米看他過去眷戀的人的相簿,而文森和傑洛米似乎是青梅竹馬。

但我刻意迴避使用任何倒敘片段。因為這部電影的故事發生在「昨天」與「今天」之間。我們拍攝的村莊,它圍繞著教堂和廣場而建,有雄偉的長老院、古老的建築和新建的家屋。麵包店關門了,街道空無一人,你不禁會覺得這個村莊曾經更熱鬧。這就像是文森赫若米的關係,他們曾經分享秘密,但如今失去了情感聯繫。這些年過去,有些事情發生變化,但如今他們沒有重修舊好。我想要強調這種不安感,而這種不安只能導致悲劇的發生。緊接著,故事必須脫離這種介於過去和現在的地帶,現在我們只能圍繞這個悲劇的現在繼續生活。

──就像您提到的城鎮,並置古老的建築和新建的房屋。您似乎喜歡並置相當明確,卻完全不同的生活的元素,來製造曖昧感。

吉侯迪:在這部片,我要把這樣的感覺放在喜劇或黑色電影的框架中,需要一些標誌性的事物,在黑色電影中,會有很多「偵訊」、很多私下「密謀」,我讓他們發生在餐桌邊、在華特的家中喝的茴香酒(pastis)。在桌邊喝開胃酒,這也是非常傳統的。這可以是很真實的狀態,我想世界上一定有一些人,圍在餐桌旁喝一杯,開胃酒的喝一喝變成了審問。我喜歡這種鄉間日常喜劇,於是我把它們放進犯罪電影的情節中,讓他們觥籌交錯,在日常談話間進行攻擊與防守。

──您過去這些以法國鄉村為場景的電影,都混雜著「驚悚」、「喜劇」、「西部片」等元素。這次回歸純「黑色電影」,可否談談《慾望迷蹤》作為「黑色電影」面向。

吉侯迪:事實上,我時常覺得我沒有拍過純粹的「黑色電影」。我似乎更著迷「複合類型」的電影,《慾望迷蹤》也是如此。在這部片,我透過這個殺了人的主角,試圖質疑或撼動一些既定的道德規則,特別是關於罪惡、悔恨、寬恕的問題。當然,最重要的是,我們對鄰居的愛,應該或可以,超越世俗道德多遠。殺人犯該被關進監獄嗎?我們對世界災難真的一無所知嗎?當我們以為問題已經被徹底解決了,但事實上問題卻不斷找上我們。我讓牧師這個角色來回答這些問題(和我們心態的轉變);事實上,牧師的角色,代表了我個人的反思和提問。但,誠如剛剛提過,《慾望迷蹤》無法提供任何解答。

──談到喜劇,《慾望迷蹤》最幽默的地方是,電影中的角色都太嚴肅了,沒人笑。首映時記者都笑翻了,我們愛極了這個效果。您是如何為電影注入幽默的氛圍?

吉侯迪:我時常覺得,電影要有趣,正是因為劇中角色認真真過日子,說的話都是一本正經,所以才會如此有趣。因此我就無法忍受那些「知道自己有趣」的演員,這樣的表演對我來說毫無意義,它對我來說真的起不了作用。演員必須要真的相信電影,並認真地實踐它。我希望演員不要太把角色表現成:他們早就意識到自己存在的悲劇性。我也是抱持同樣的心情寫下劇本、進行場面調度。我習慣讓演員在講嚴肅事情的時候,用相對輕盈的語調;相反的,當他們在講有點好笑或帶點傻氣的台詞,我要他們保持一種相對嚴肅的語調。

──可否談談您選擇扮演傑里米的演員菲利克斯(Félix Kysyl)的過程?

吉侯迪:我很早之前就注意到 Félix 了,10 年前,我的選角指導 Stéphane Batut 向我介紹他。當時他已經是一位非常有趣的演員,但他不適合當時的角色。我寫作時從來不會考慮演員,所以通常當我進入選角階段就會遇上大麻煩。這時候我想到他,他身上有一種非常現代的氣質。但他的行為、他的生存方式卻有著一些「永恆」的質感,他讓我想起了好萊塢黃金時代的演員。

我覺得他特別適合這部片這個角色的原因,是他可以用遊戲感的方式,演繹出一種「簡約性」,但同時又能在簡約中表達出許多「複雜性」的面相。對我來說,這確實是演員必備的素質。他可以同時表現既是天使,又是惡魔,我認為他將這種具有曖昧性的雙重性格詮釋的淋漓盡致。

──您提到寫作劇本時,您通常無法考慮演員的形象。這讓我想到您也是一位小說家, 您 2021 年出版的《Rabalaïre》是否也成為了《慾望迷蹤》的基礎?

吉侯迪:《Rabalaïre》很大程度的影響了《Nobody’s Hero》(2022),而我在創作小說的同時也創作了那個劇本。在那本小說出版之後,我才開始創作《慾望迷蹤》的劇本。當然,在小說裡,主角去了克萊蒙費朗、他回鄉、又回去、又離開,他還遇到各種奇人異事,《慾望迷蹤》的故事,只是其中的「返家」的一小段。這個故事最終非常電影,我刪去枝節,集中火力在這一小段旅程。

事實上,我在電影和文學領域的工作方式完全不同。我想我一直都很喜歡文學,在開始拍攝電影前我就寫過小說,但隨著時間的推移,文學寫作變得太孤獨了,對我來說要獨自完成一件作品是非常困難的。電影拍攝有其群體的面相,更像是一群孤獨的人試圖一起做一件事,無論好壞,並努力尋找彼此。然後,你才需要進入孤獨的剪接過程。我年輕時非常渴望與他人合作,因為文學創作太孤獨了;電影創作的過程,讓我可以跟人群在一起,但也有自己跟自己單獨相處的時間。但我想現在的我更能夠自己獨立走過完成寫作一整本書的過程了。

電影創作,我們總是在剪、剪、剪,移除你已經拍了的鏡頭,不是因為任何人強迫我,卻是因為在剪接的過程會發現這樣對電影更好。但這是很讓人沮喪的過程,因為你費盡心血拍了東西,你卻需要剪掉它。在文學中,情況則剛好相反,我不斷地添加、添加、添加,可以一直加你新的靈感,這更令人愉快一些。所以現在對我來說,我可以兩種工作都進行。我寫電影劇本、也寫小說。

──您的電影通常都是春天或夏天的場景,為什麼這部片發生在秋天?這個故事可以發生在夏天或冬天嗎?

吉侯迪:這是一部「暮光」電影。它以一場葬禮開始,並在夜晚的墓地結束。一個男人回到了青春期居住的地方,並逐漸發現自己被囚禁在那裡。這部電影可以在春天拍攝,甚至冬天或夏天拍,但我想拍攝憂鬱的暮色,還有黃昏。秋天的美麗的光線和色彩,提供了這部片需要的憂鬱氣息。所以秋天是這部電影非常重要的一部分。

我希望電影同時存在黃昏、風,和雨,秋天才也有惡劣的雨勢、霧和風。我對在 11 月的拍攝電影非常感興趣,我從未嘗試過;但我跟攝影師討論後,我們得到結論,色彩繽紛的秋天(紅色和黃色的樹葉)不會持續很長時間,大概三週,最多一個月,我們必須非常快速地拍攝。因此我們必須非常精確地選擇了拍攝檔期,我們甚至在拍攝前一年就確認了樹葉顏色,以選擇場景。但拍攝的最後場景時,許多樹早已都光禿禿的,但拍攝時我們希望樹上還有樹葉。因為我們從接近夏季的秋季開始,並以接近冬季的秋季結束,我們實際上被迫只能用仍具有「典型秋葉」的樹來構圖。畢竟,背景中的樹還有帶葉子,會讓畫好看很多。

我們甚至還拍攝一場雪戲,它不在劇本裡,是一個關於夢的橋段,但是我們在剪輯時把它剪掉了。■

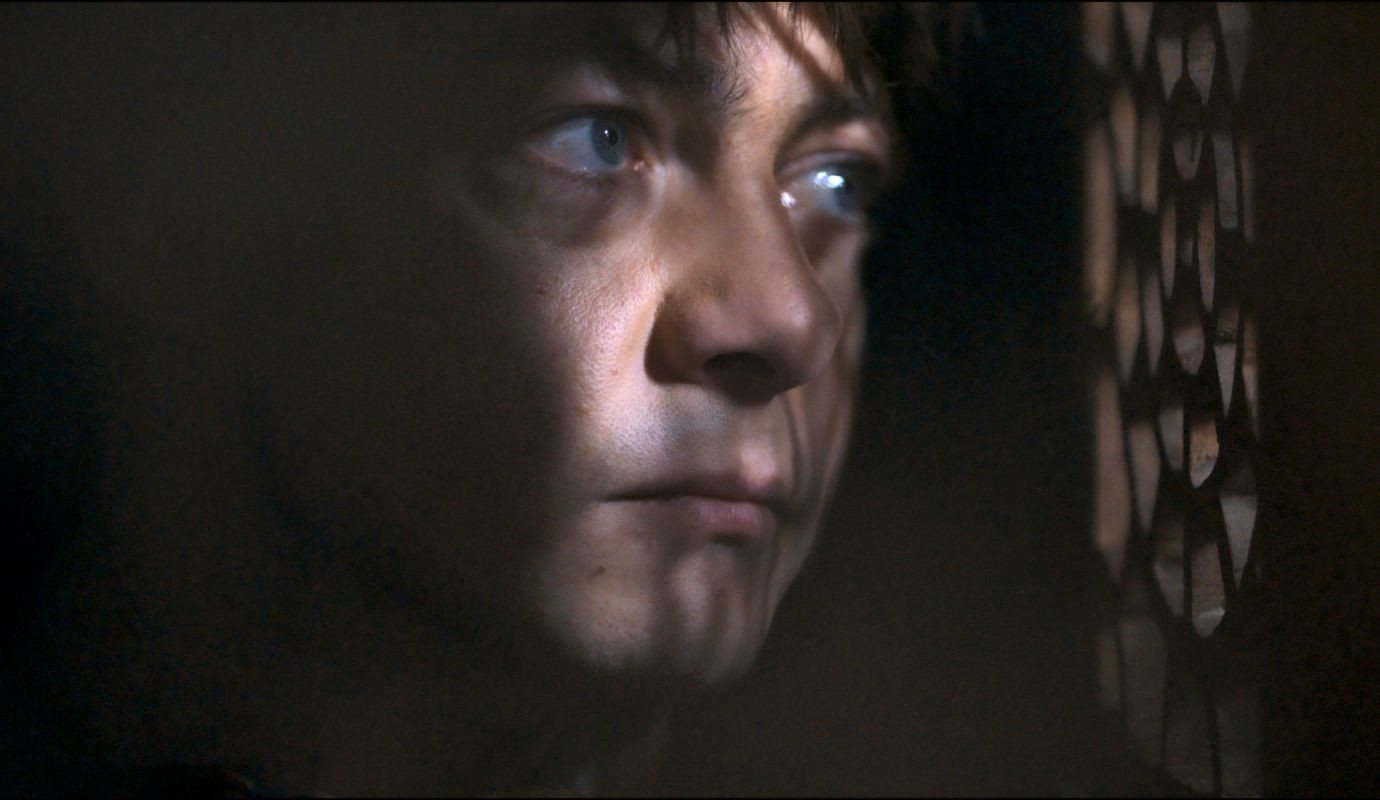

.封面照片:《慾望迷蹤》電影劇照;僅作評論及報導用途