【2024 女影】地緣政治外的空間,我們在影像黑洞裡歌舞:自由巴勒斯坦短片輯

編按:2024 年,台灣國際女性影展「這(不)是巴勒斯坦的__」單元中選映「自由巴勒斯坦短片輯」,聚焦巴勒斯坦女性創作者的影像作品,以此支持巴勒斯坦對自由的爭取。本期《放映週報》邀請身兼今年女性影展工作團隊的作者翁皓怡,在影展工作的實務現場與影像之間穿梭,引據自身感觸,娓娓道來對本次「自由巴勒斯坦短片輯」影片之所見所感。請見本篇評論。

※※

〇、Dear__

在影展做節目不外乎談片、邀片、收受影像素材,今年台灣國際女性影展在「戰無稍息:不安份的明日記憶 Everyday Battlefield」單元下策劃了「這(不)是巴勒斯坦的__ Notes on a Free Palestine」子單元。其中「自由巴勒斯坦短片輯」(#FreePalestine Shorts)選映多部紀錄、實驗短片,這些影片的版權大多就在藝術家/導演本人手上,亦有的短片由當地草根女性電影組織製作出品。和這些草根、本土的創作者通信,和與許多所謂「片商大片」洽談版權的過程很不一樣。記得一日,我們急著確定片單,催收資料以利放映素材準備,我多次去信握有某部片國際發行權的電影組織,著急於他們會不會突然杳無音信,我們就要「掉了」一部片。所幸不久後對方回信和我確認,信中提及:他們很不好意思延誤了,組織成員甫度過一週前加薩走廊的轟炸。看著電腦螢幕前的信息,我突然感覺一切離我既遠,又無比地近。

由巴勒斯坦女性電影組織「Shashat Woman Cinema」出品的短片《親愛的扎伊娜》(Sard,2019)由導演扎伊娜.拉瑪丹(Zeina Ramadan)和網路上的好友影音創作者瑞漢姆在網路上互通的語音信息,以及部分動畫構成。為了離開已待不下去的加薩,瑞漢姆努力申請國外大學,但她其實也不知該走往何處。「親愛的扎伊娜」於是成為親暱的呼語,在書信、日記體電影裡,將遙遠兩端的人相繫。也好像正正透過了這樣的相互分享,兩人——尤對想離開的人——對所處地理的認知能被壓縮入這雲端通信,而清晰、通透點。《親愛的扎伊娜》中,我們看見許多鏡頭空拍城市、建築、汪洋、沙灘,這些空鏡沒有明確的地理特徵,亦無明確的觀點指涉,觀者無法完全確定是在哪、由誰拍攝、出自誰的視角。這些是瑞漢姆的家鄉嗎?還是札伊娜的?這是加薩嗎?還是瑞漢姆希冀前往的遙遠他方?這些問題使我想起巴勒斯坦導演/學者 Helga Tawil-Souri 曾提問:「如果在地緣政治學上並沒有所謂的『巴勒斯坦』,那麼『巴勒斯坦電影』還存在嗎」?(注1)如果對遠在臺灣的我們來說,巴勒斯坦、加薩走廊、以巴衝突,總像是電影裡那些空鏡,遠而無法明確地、踏實地被感受,那麼我們該怎麼觀看與理解所謂的「巴勒斯坦電影」?

在每一封邀片、談片的信件裡,所有「Dear__」的開首,逐漸成為一種類似於「親愛的札伊娜」的呼喚,我理解到我所面對的不是「影片素材」的客體,而是切身正經歷著影片內容的主體。而正如《親愛的札伊娜》中一個動畫畫面——女孩在星空中下墜——事情從來不只是「掉了一部片」的問題,而是我們怎麼在來回的通信裡、在這些穿過雲端的來往中,努力不「弄掉」任何事物:巴勒斯坦的地理、身分、巴勒斯坦電影的形貌。

本文試書寫「自由巴勒斯坦短片輯」中六部短片中所可能召喚、創造的影像身體或空間,來「定位」於我們而言可能遙遠、模糊,空景一樣存在的「巴勒斯坦」,藉以理解巴勒斯坦電影創作者/藝術家,如何通過影像媒體,抵抗另一個政體。

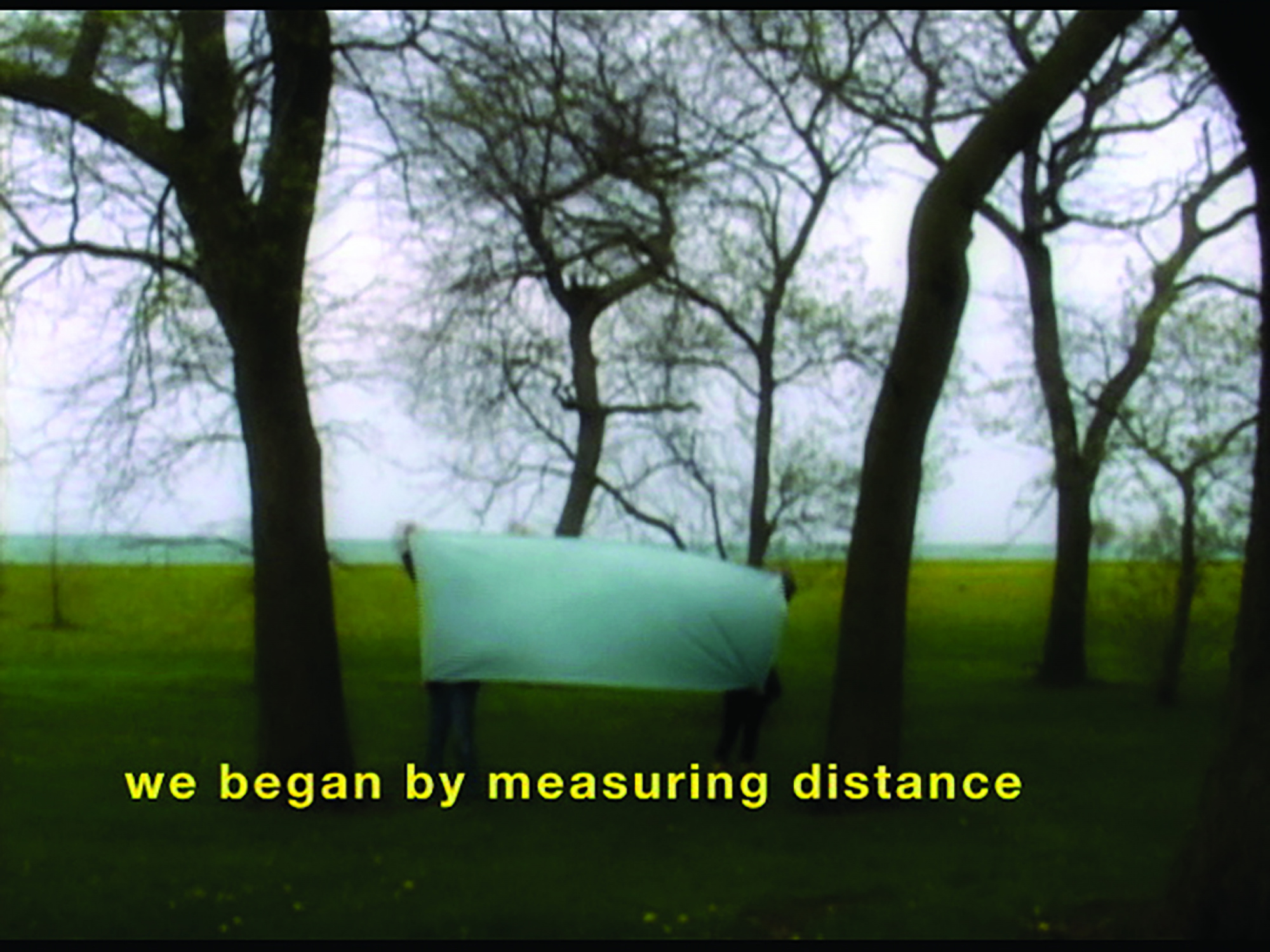

一、我們從(失效的)丈量開始

《我們從丈量開始》(We Began by Measuring Distance,2009)展示了影像如何成為一種「定位」,導演巴斯瑪.阿爾莎里夫(Basma al-Sharif)拍下一匿名團體的「丈量活動」,冷峻抽離的畫外音娓娓道來他們所丈量的距離,我們看見兩人拉著一塊矩形白色布條,站在兩棵樹中間,丈量這兩點之間的距離,從羅馬到日內瓦,日內瓦到馬德里,馬德里到奧斯陸,奧斯陸再到沙姆沙伊赫⋯⋯最後是加薩到耶路撒冷的距離:78 公里、67 公里、48 公里、17 公里,接著公里數成為年份,從 1967 年不斷跑轉,到 2009 年。距離縮減,距離與時間產生關聯,純粹的距離成為空間,空間成為時空。冰冷的畫外音接著說:「當我們發現我們一無所有,我們接著丈量巴勒斯坦與以色列之間的距離,而丈量使我們感到憂愁」。

正如整段畫面維持在這兩人舉著白布丈量兩棵樹之間的距離,打從一開始,這個丈量就是「不合宜」、失效的。白布的兩端從未能觸及兩棵樹,丈量所需的兩點連線是失敗的。《我們從丈量開始》展示「丈量」作為一種必須不斷移動的中介,舉著白布的兩具,或說合而為一具的丈量的身體必須不斷拉伸,不斷嘗試展延,以有效達成丈量行動。畫面中不畏強風,一直被拉緊的白布抗衡著地理性、科學性不斷縮減的數字。在官方文獻或是地緣政治中被消失、被抹除的地方,如何可能重新找到自己的居所空間?《我們從丈量開始》記錄的行動以及其影像形式,示意了一種以自己的敘事「定位」的可能。

二、Let’s pass,在麻痹的幻象,與真空的時空中

那麼如果根本沒有任何依憑能「定位」呢?

《白色幻象》(The White Elephant,2018)進入一個成長於 1990 年代的巴勒斯坦少女的視角,導演舒魯克・哈爾卜(Shuruq Harb)半自傳地用第一人稱畫外音敘事以及拼貼影像呈現了一種極為日常,卻又充滿政治性意義的「幻象」。如何成長在一個不是自己文化的幻象裡?在這樣無依無憑的幻象裡,何謂「真實」?《白色幻象》呈現的「脫離現實」,不是因為要逃避或想像,而是現實很可能並不存在。哈爾卜以大量以色列流行文化「轟炸」觀眾,影像大多取自新聞畫面、或是 90 年代留下的影像紀錄。「進入其中比出來容易許多」,女孩說,接著畫面跟著搖頭晃腦地進入以色列音樂祭,「我所需要做的就是假裝成一個以色列女孩」,一種悲傷的文化、身分的「通過」(passing)發生。電子迷幻樂、觀眾所見銀幕中的多層銀幕(新聞畫面、檔案影像)成為一種「通過」的媒介,一種「麻痹式」的通過。而這同樣地指向了本文前所引的提問:「如果在地緣政治學上並沒有所謂的『巴勒斯坦』,那麼『巴勒斯坦電影』還存在嗎?」在這樣的政治背景下成長,巴勒斯坦文化何在?

《白色幻象》中,哈爾卜也大量呈現了「移動」的畫面,除了那些在音樂祭、狂歡派對中搖晃的鏡頭,尚有許多從公車、汽車內部向外拍攝的移動鏡頭,幾乎可以感受到一種從未停止、不安頓的狀態。而本片的剪接更展現一種完全的「破碎」象,哈爾卜不是將影像拼接、組合起來,反而是刻意地碎片化它們。這些影像狀態使得敘事者彷彿一名旅行者,她一直飄蕩在一個不確定的現實中,沒有明確固定的「觀察」位置,因檔案影像的來源不一,使得我們也無法確知這些影像是否是出自敘事者視角的觀察。意識流的不安定、鏡頭的不斷移動與搖晃,以及轟炸性、層層重曝、疊加的影像圖層,在在呈現了敘事者/巴勒斯坦青年的「旅人」狀態。當家不是安定的存在,人們就像旅居的人,不斷移動、未曾停止。

另一種「通過」則如《美麗加薩》(Electrical Gaza,2015)呈現的「真空」狀態。藝術家羅莎琳・那沙希比(Rosalind Nashashibi)呈現了她所經歷的 2014 年加薩,同年加薩戰爭爆發前夕。電影裡的畫面是寧靜、祥和、百無聊賴的,那沙希比形容加薩的封鎖狀態是「被施咒的」、「充電狀態卻危險的」(注2),因此這種「electrical」好似也成了另一種麻痹與想像,一種呈現現實卻又同時真空於它的狀態。在《美麗加薩》中我們看見除了那沙希比拍下的加薩,尚有那些「溢入」的動畫。在真空於烽火的時間,在被邊緣、封鎖的空間裡,影像與現實的間隙裡,有些許想像溢入。攝影機放大拍加薩檢查哨的人們被封鎖在鐵閘門後,人群聚集攢動,嘈雜人聲與環境音持續,畫面切接到夜晚的檢查哨,此時觀者需要定睛看幾秒才意識到這是動畫;又或者是在喇叭爭相鳴笛之時,畫面突然來到熱帶林木寂靜、安詳的動畫;抑或是在那通往海邊的道路中,一個剪接,便從動畫跳轉到現實影像。那沙希比以跳接方式切換動畫與紀實影像,它讓非現實與現實有一瞬的斷層,卻又流通在彼此身上,使觀者也能感受到那種「真空」的時空體感。

處在一個「過渡」、「被封鎖」狀態的加薩,如何可能透過影像延伸、建構自己的場域、地理性?如果《白色幻象》中,巴勒斯坦少女必須假裝自己是以色列人而在電幻音樂中「pass」自己的身分,那麼在《美麗加薩》中,那沙希比便直接將此種中介的時空創造出來了,人們在海裡與馬匹嬉戲,在街巷裡奔跑,在家中做傳統捲餅料理,這是一介於轟炸現實的想像,一種具生活實感的時空。所以說《美麗加薩》是關於可能「被消失」的空間的電影,它用動畫和紀實影像,建立出一個時空。若我們注意那沙希比的構圖,可以發現除了部分車內的移動鏡頭,許多觀察鏡位置放在街巷建築間的縫隙、通往海邊的路、家屋內部⋯⋯甚至檢查哨的鏡頭都呈現出明顯的直、橫框線,這些線條某程度暗示了寧靜下加薩仍然「圍困」的狀態。但也正是在這些外部的框線中,生長出了主觀的想像——動畫,它流動、介入,並「pass」進一個政治性封困的情境裡。

《日月無光》(Sans Soleil,1983)中克里斯・馬克(Chris Marker)表示,他以攝影機拍下的一月份東京畫面,取代並成為了他的記憶。我想《美麗加薩》亦如是,那沙希比在間隙裡拍下、長出的影像和非現實動畫想像,成了他的 2014 年加薩記憶,它記錄下了一段不被外界看見,亦可能被遺忘的時空。

三、另闢空間:超現實與想像的未來

巴勒斯坦視覺藝術家夢娜・班雅明(Mona Benyamin)曾說:「以色列佔領巴勒斯坦最有效的方式之一,就是壓抑巴勒斯坦人想像他們可能擁有的不同未來的能力」(注3)。其作品《月球大使館》(Moonscape,2020)正是最直接的抵抗,班雅明以音樂錄影帶的方式,幾乎全片配以男女歌手的聲音,讓吟唱成為敘事,娓娓道出一個超現實的故事。男人成立了月球大使館,管理月球表面的土地所有權。班雅明巧妙地將這個故事與自身經歷結合:如果巴勒斯坦人在地球上幾乎沒有土地,那麼他們是否擁有月球上的土地?班雅明在地片中去信「月球大使館」,藝術家與不存在的角色「希望先生」通信,詢問如何買賣、擁有月球土地。看似天真的歌曲和「假造」的郵件,卻恰恰接起了那被壓抑想像的現實,以及充滿未來性的想像時空。

現實、地緣政治上被消失、被擠壓的國家,必須「另尋土地與空間」,班雅明除了把故事時空拉到了地球以外的地方——一個外太空空間,影像呈現的空間也是特殊的,這是一個超現實的家屋空間:黑白菱格紋的磁磚地板、黑色布簾,蓋有長桌巾的小圓桌。我想這個「另尋空間」不只是敘事內的時空,也是影像空間,當班雅明決定處理那些「被消失」、「被奪走」的土地時,他創造了一個影像空間。《月球大使館》在拍攝人物的打光、構圖,以及使用分割畫面的方式,都繼承了黑色電影(film noir)的調性。如果說黑色電影的類型傳統是二戰後好萊塢電影的一種主流,處理了美國現實社會的黑暗面,那麼《月球大使館》可以說是借用了這個類型的美學形式,為「巴勒斯坦電影」發展出一種「非現實」的「亮面」影像空間——月球表面(moonscape)。

電影最末,歌者悲傷地吟著,黎巴嫩、敘利亞、伊拉克⋯⋯地理、政治空間遭壓縮時,銀幕空間成為一種逃逸的可能,月球表面的土地所造出的影像空間,裝載了被層層以低廉特效疊加的現實、想像的人物/(外星)生物身體,裝載了他們的「家屋」空間。影像空間本身,以及所謂的電影類型傳統,本就是一種已經被主流媒體佔據的「空間」,班雅明的另尋他地和另闢空間,甚至對類型傳統的改換,讓「月球表面」的土地,真正成為關乎巴勒斯坦的「未來」與「想像」可能的時空。

四、往黑洞探,此處我們安身

神話以不同的視角看待歷史,它反映了一種不同於歷史的『現實』。它可以被視為一種集體夢境和公眾想像——一個被邊緣群體顛覆主流敘事權並試圖重新書寫他們所認識的現實之空間。(注4)

諾爾.艾貝(Noor Abed)在一場訪問中如此談《我們的歌聲召喚戰爭到來》(Our Songs Were Ready for All Wars to Come,2021),全片以超 8mm 影像呈現,艾貝拍下耶路撒冷西北邊村莊 Al-Jib 群體的儀式,我們看見一具具身體趴在荒野上的黑洞口,接著它們順著階梯匍匐而上,女人唱歌,人們跳舞、祭儀。這些舞蹈的身體乘載了文化,畫面上明顯有膠卷痕跡的影像身體則給了記憶的質地。可以說,「神話」與「民間傳說」的性質,以及女性歌者的吟唱,旨在提煉「說故事」(storytelling)的特質,而影像身體、媒介的質地,則在在將這些「表演性」的身體,與現實、與記憶/歷史接軌。它既介於紀錄與表演、重演之間,也介於現實和想像之間。

而洞穴的意象,以及畫面中膠卷的「格」更像是通往「銀幕外」立體世界的途徑,一個現在尚漆黑、尚未清晰的世界的孔道。若說在《美麗加薩》片末,突然出現的巨大的黑色圓形圖層越變越大,直接地溢入、進入了加薩寧靜的街巷中,好似某種隱隱蠢動的暴力,在安靜、百無聊賴的「間隙」日常裡滲入;那麼作為對照或對比,《我們的歌聲召喚戰爭到來》的洞穴和膠卷孔洞便給了我另一種想像,我開始思考:在溢出可見畫面、可見歷史/記憶之外的地方,巴勒斯坦還有什麼可能的空間能去?

看《我們的歌聲召喚戰爭到來》時我想起敘利亞詩人阿多尼斯(Adonis)詩中(注5)如此寫:

Many times

I saw the air fly with two grass feet

and the road dance with feet made of air.(...)

What shall I say to the body I abandoned

in the rubble of the house

in which I was born?

No one can narrate my childhood

except those stars that flicker above it

and that leave footprints

on the evening’s path.

我好像可以在艾貝的影像中看見一種村落自然「擬人化」、平面銀幕空間敞開、立體化的可能,而那是一種想像馳騁的自由,一種詩意的自由。神話和儀式的魔幻即在此,它召喚那些銀幕上的身體隨著敘事外的配樂——歌者的吟唱而有了動能,而在他們的攀匍、舞躍,與行動中,自然空間也有了生命。空氣長出草做成的雙腳,空氣又成為路的雙腳,然後他們跳舞。除了天上的星群,無人能敘述我的童年。如何可能重回曾失去的身體,重新佔據一具身體、一方空間、一片土地?在《我們的歌聲召喚戰爭到來》中影格的黑洞成為新身的安放處,在想像遨遊、跳轉著,神話被演繹著的影像中,即使他們深知戰爭將至,哀悼不可避免,各種意義的「身體」卻仍向未知的空間展延。

如是影像建立的空間令我深深著迷,我同時想起《生生長流》(Life, and Nothing More...,1992),荒蕪的大遠景土地上,生命的力量完整地敞開、迸生出來,超越了電影銀幕的平面性。而我想《我們的歌聲召喚戰爭到來》那些人們上山、走上樓梯,屈身探入洞穴的行為,配以膠卷閃動的毛邊,帶來了某種張力,就像阿巴斯電影裡景框之外的風景,《我們的歌聲召喚戰爭到來》這些敘事內外的黑色孔洞中,以及人們行動朝往的遠方,在在延伸、敞開了空間。

這些被丈量,被幻象,被想像,被在空隙中捕捉,被在黑洞中延展的影像空間,成了可能抵禦地緣政治中不存在的土地空間的安身場所。■

.封面照片:《親愛的扎伊娜》電影劇照;2024 台灣國際女性影展提供