站上前人肩膀,與臺灣的歷史互相瞭望──專訪《尋找湯德章》導演黃銘正、連楨惠

湯德章(1907-1947),是臺灣屈指可數,擁有故居、紀念公園、紀念日與紀念大道的歷史人物,然而,當他的銅像矗立在臺南市中西區七路交匯,圓環人來人往,卻不太容易找到認識他的臺灣民眾,更別提知悉他的人生故事。就算有,多半也僅止於「二二八政治受難者」之標籤。湯德章是誰?在因為國民政府的非法審判,而被草率槍斃之前,他曾有甚麼樣的人生經歷?曾經被派駐中國工作、又前往日本尋根求學的湯德章,對自己的身分認同有過甚麼樣的探索?這些問題鮮少被大眾提起,隨著時間過去,亦越來越難被釐清。

「這是一堂我們親自去上的歷史課。」本期《放映週報》專訪曾共同製作《灣生回家》(2015)的黃銘正、連楨惠,睽違九年,他們再度推出紀錄片作品《尋找湯德章》,這回,他們不同以往導演加上製片的工作模式,掛上雙導演頭銜,向我們娓娓道來,拍攝途中捱過疫情、歷時五年的漫漫「尋找」之旅。時代氛圍在變,不變的是他們挹注自身資源,記錄珍貴歷史的熱忱。曾笑說原本對歷史不感興趣的黃銘正,告訴我們,在親身走訪、接觸與對話之後,他們看見一則與當下臺灣息息相關的故事。

※※

──本片耗時約五年製作,起因據聞是兩位於臺南工作時,常見到湯德章紀念公園,卻發現大多數市民對他所知甚少,從一個念頭發展至紀錄長片,中間的歷程為何?

連楨惠(以下簡稱連):2018 年,我們在臺南拍城市行銷影片,一直在圓環附近繞,只知道那個公園是湯德章的紀念公園,除此之外,就沒了。

黃銘正(以下簡稱黃):一開始,我對歷史題材不太感興趣,後來發現湯德章的爸爸,死於 1915 年的臺人武裝抗日事件「噍吧哖事件」,也就是說,他的「日本警察爸爸」被「臺灣人」殺害了,我便覺得他的生平太戲劇性。為什麼會跟著媽媽姓湯?在日本殖民社會底下,他之後以「臺灣人」身分活著的想法又是什麼?二戰之後,他跟許多當時的臺灣菁英一樣喜迎「祖國」,之後又再發生轉折,他一定經歷很多認同混亂的階段。湯德章出生於 1907 年,而直到 2024 年的此刻臺灣社會,認同問題還在我們周遭發生。

事實上,我們的國家認同是有混亂的,將兩者對照是否有意義我不知道,但會產生一種提醒效果。

──兩位從一開始就打算將《尋找湯德章》製作成長片規模嗎?

黃:一開始就想做成長片,其實有點天真。上一部作品《灣生回家》那麼受歡迎讓我有點驚訝,它的主題概念是「異鄉人」,那種自己身處位置與社會格格不入的感受,竟然喚起幾乎所有臺灣人的共感,包含外省族群覺得「來臺灣後回不去中國」,本省人則覺得「從日治時代突然改成中國,有些東西難以轉換」,再加上當下的臺灣社會又有認同問題,瀰漫著異鄉人氛圍,所以就打中市場。臺灣人對「自己土地長出的故事」有需求,我在《灣生回家》中看到了這個缺口──我們其實想理解自己的故事,但是沒有途徑,就算有,大部分的作品也走悲傷、沉痛、鬱悶的路線,或基於缺乏資料以及想避免傷痛等,走向藝術化、風格化,甚至實驗片化,但那些小眾的作品,大部分觀眾看了沒有感覺。

我認為《尋找湯德章》可以和《灣生回家》走類似的常民路線,因為事件本身就很有戲感,其實一開始想做成電視劇或劇情電影,但又覺得應該先好好做田野調查,特別是與他身處同個年代的人,很多都已經 8、90 歲、快要凋零了──這也是《灣生回家》給我的經驗,有些口述歷史不趕緊做就會消失──所以當時就趕快去找最接近湯德章且年紀大的人,從他的兒子湯聰模和姪女陳銀開始訪問,爭取時間。

──有因電影想走平易近人的常民路線,而在籌資方面更加順利嗎?

連:我們從 2019 年初開始計畫和田野調查,製作《灣生回家》的經驗讓我知道,動作不快點的話,耆老們會消失得非常快,做這樣的影片真的是和時間在賽跑,所以那時我們的共識是就算沒有資金,也要兩個人自己想方設法做完,假設我們一直籌資籌到現在,終於有錢,但湯聰模先生也不在人世了。當時,我們在開拍一年多之後才正式開始申請政府補助,但也因那一年多的累積,讓我們有比較多的影像素材可以完整描述出計畫的輪廓。

2019 年 5 月開始,我們去臺南和耆老們見面、找出相關人物,也順利約到湯聰模先生,他其實非常想去日本探親,但因為疫情,我們晚了兩年才到日本拍攝,那時他的身體狀況卻已經支撐不了出國。他在第一次接受採訪時就問:「你們覺得我還能活多久?」我回答:「我們還有很長的路要走,因為我們要把這個故事說完。」然而他真的說完故事就離開了,雖然沒辦法一起去日本,不過還好他有看過影片初剪,陪我們走過這段路。

──這是一部關於「尋找」的紀錄片,兩位導演也有點像是在尋找著「尋找湯德章」的人,除了他的親人與後代,電影中也加入其他被攝者,如記者楊淑芬、文史愛好者蔡顯榮先生,以及莉莉水果店李文雄大哥等,這些人物如何陸續進入影片?

黃:我們在找資料時發現很多人已經做了很多整理,我們和那些前輩一樣都是「在尋找的人」,他們的尋找和我們的尋找是一致的,所以《尋找湯德章》其實是我們的尋找,加上他們的尋找,甚至再加上湯德章自己對身分認同的尋找,這個尋找是互相瞭望的。

如果這部片在 20 年以前做,一定會不一樣,可能肅殺感更重,對二二八更有所保留,或者你們可以想像,在還是白色恐怖的年代去訪問,有人敢講二二八嗎?所以我想呈現的是一種「時間的瞭望」──這是我們在 2024 年、在這個時代對湯德章 1907 至 1947 年的歲月的瞭望,如果這部電影 100 年後再被看到,那時候的觀眾就會知道,原來 2024 年的臺灣人在想的是這些,「喔!原來那個時候,他們已經沒有那麼害怕二二八了」,藉此看出我們現在的時代氛圍,那也會成為一種意義。

──那兩位是怎麼鎖定片中這幾個人物的呢?

黃:其實就是透過各方聯繫,比方田野顧問介紹了記者楊淑芬,我們去臺南拍片時認識文化局長,也請他推薦。我們拍的都是素人,是在民間的高手,片中沒有出現專家、學者或高官,因為我不想讓大家看硬邦邦的素材,而想把歷史議題融入我們的生活裡。

連:我們與耆老見面訪問時,有位先生拎了好幾大袋水果前來關心,那就是李文雄大哥,他自費編了關於湯德章的合輯,到處廣發;而蔡老師則是在成大圖書館藏中註記了所有湯德章相關的事情,他都記在腦中,可以一一指給我們看。我們像是踩在巨人的肩膀上,如果沒有這些前輩先行做過田野,我們可能很難在五年內完成,因為資料實在太多了。

──兩位身為夫妻,之前已有不少合作經驗,不過多以導演加上製片的形式,本片為首次掛雙導演,談談您們工作分配的方式?

連:一開始銘正邀請我掛雙導演,我還有點抗拒,我覺得我做好製片工作就好,但他還是有他的堅持。

黃:在這五年間,我仍有其他工作,例如跑去拍連續劇,就會有三、五個月不在,那時便由楨惠來主導,雖然以前都在做製片,但我覺她很適合拍紀錄片,因為很有耐心而且親切,有辦法 hold 住被攝者,我則是比較擅長說故事和整理素材。

連:後來我們分工主要是我在前線蒐集資料,他在後面負責整理及安排敘事。

──「尋找」的旅程看似沒有終點,兩位在什麼時機點認為電影已經完成、可以停止拍攝?

連:我自己剛開始覺得,只要完成臺灣和日本的主要拍攝就算完成了,我們因為疫情卡著兩年多,到 2022 年國境開放的第一天就去了日本,那時以為差不多結束了,但奇妙的是有些東西會陸續再出現。比如說,後來我們想確認湯德章被臺南師範大學退學的細節,又回學校一趟去補拍,準備收工時,突然發現榕樹下坐著兩個唱日文歌的奶奶,我很好奇地跑過去,用手機日文翻譯和她們說,我正在拍湯德章的紀錄片。

結果,奶奶居然用日文說:「湯警部補」就是她父親的直屬長官!你永遠不知道什麼時候會不經意地碰到這些人物及素材,檯面上甚至根本沒有關於湯德章直屬部下的紀錄。就是這樣冥冥之中的緣分,才能讓她在片中說出湯德章那段愛情故事,那故事或許我們在文獻中看過,不過要由誰來說?由楊淑芬或李文雄來說?好像都不太對,但那位奶奶就是曾經和湯德章相處過的人,由她來說便很合理。

另外也有拍到其他曾經與湯德章實際接觸過的人,照片中他們還是孩子,但跳出來紛紛都已經 90 幾歲了,單單就這些素材,我便覺得是很珍貴的紀錄。

黃:我覺得我們這部片,應該百分之 70、80 以上都是網路上找不到的資料,包含那個唱日文歌的奶奶,所有其它研究者都沒遇過,我們真的是不小心遇到的。

連:我認為二二八只是湯德章生命殞落的點而已,他不應該只有「政治受難者」或「在圓環被槍斃的人」這些形象,而是我們可以藉由二二八這個殞落點,去貼合湯德章的生命,看他為何會遭遇那些事情?希望這部電影出來之後,大家能對二二八有更多理解和思考,也成為讓我們避免將來重蹈覆轍的方法。

──本片利用「劇情演繹」的手法,重現湯德章自年輕時糖廠打工、考上警部補又轉任律師等等重要人生片刻,為何選擇加入重演橋段?如何編排劇情以及希望達成什麼效果?

黃:準備剪接前,我考慮過各種形式,例如分段、分章節,並用戲劇做為每個章節的開頭;也想過重演到一半,我喊卡,打破第四面牆,讓劇情中的演員出來講話等等。後來又覺得這樣會缺少真實感及生活感,影展菁英和知識分子可能會喜歡後設手法,但容易失去一般觀眾。

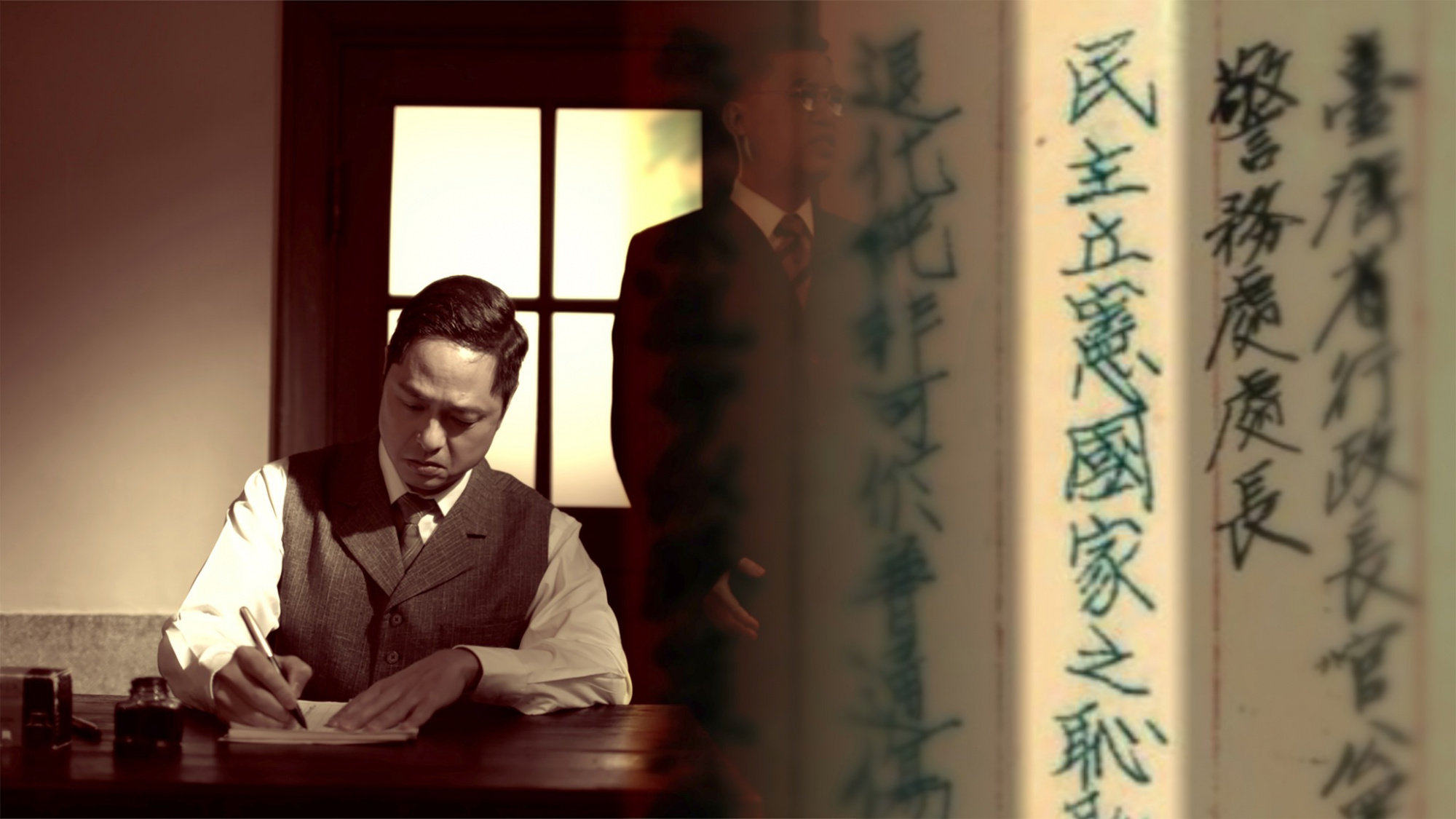

做歷史片,可以很嚴謹地講述歷史,但我們仍需要想辦法善用影像媒材有別於文字的魅力,具體史實只能當背景輔助,不能走在前面,否則觀眾會受不了;也可以訴諸情感,或走向風格、藝術、實驗片化。我後來決定都不要,我寧願電影拙一點、笨一點,但它能夠讓對歷史不見得有興趣的普遍觀眾也看得下去。重演形式是到製作後期才加的,為的是調和影片氛圍,讓一般觀眾比較好入口,因為早期的資料根本沒有影像能拿來輔助敘事,曾經也想過能否使用漫畫或動畫來表現,權衡考慮之下,最後採取真人拍攝,再套有漫畫感的濾鏡。

這些片段除了讓影片變得沒那麼嚴肅,大家願意看之外,也能幫助呈現湯德章本身之外的臺灣發展過程,那個社會發生了什麼事影響了湯德章?讓他做出那些決定?

──拍攝的這幾年,剛好經歷湯德章故居易主拆除,當時締造公民募資搶救文化資產的全國首例,後來還有「湯德章大道」的改名。本片的上映宣傳,也在募資平台上尋求群眾力量並順利達標,兩位會怎麼看待當下世代與臺灣本土認同及轉型正義的關係?

黃:現在這年代當然和以前差蠻多,我的年代幾乎沒教臺灣史,就算有,也只是用半頁稍微提到,但現在是一兩本,所以年輕人其實懂很多,不能再騙他們了。至於「臺灣認同」,我認為也有改變,因為愈來愈多這塊土地上的故事被傳遞、被理解,你知道關於自己土地的故事後,才能開始產生認同,知道愈多故事,就會愈理解我們其實是一起的,幹嘛分本省外省,不就是誰比較早來?我們應該找到我們的共同價值,有共同價值,就容易產生臺灣認同,如果可以解決臺灣認同,轉型正義才有意義、才有辦法被推動。

我們不想利用這部電影去罵誰,片中描述湯德章在二二八事件中冤死的部分,也是輕描淡寫,沒有訴諸很多情緒,我甚至是用國民黨自己的監察委員報告來講那時候的社會氛圍──來兩個月多就「軍紀欠佳,搶劫走私,辦不勝辦」。我沒有想要引起悲憤,因為光是處理湯德章到底怎麼在二二八中死亡,那個複雜程度搞不好就能寫成一本書、甚至做出一部片。

──《灣生回家》讓兩位體認到臺灣人在「身分認同」這塊有缺口,《尋找湯德章》中也提到,他不安定的靈魂就像是臺灣人的縮影。現在拍完片的兩位,對於「臺灣人」的定義有新的看法嗎?與九年前製作《灣生回家》時有何不同?

黃:我自己的想像跟在拍攝《灣生回家》時是一樣的,臺灣就是臺灣人的臺灣,只要認同這塊土地,就是臺灣人。臺灣人一直想要認識自己的故事,但苦無機會,因為要不是很複雜,要不就是會引起兩種意識形態互罵,很少出現沒有意識形態,好看、常民且生活的作品,我覺得《灣生回家》做到了,那《尋找湯德章》應該也有機會做到,並被大家喜愛。我想藉由這樣簡單易懂的故事,或多或少讓大家理解,其實我們不是敵人,我們有共同的價值,我們的交集比我們的分歧多多了。

連:臺灣人對我來說就是像影片裡的蔡老師、李大哥,很認同這塊土地的人們,所以對我來說,定義沒什麼太大不同。我對《灣生回家》中加倉奶奶說的一句話印象深刻,她說:「來臺灣是在尋求土地給她的能量」,我們都在這片土地上,打開歷史的門,會與這片土地有更好的連結,這是我經歷五年尋找湯德章旅程的感受──愈認識,愈堅定,你將知道自己的選擇該往哪個方向。■

.封面照片:《尋找湯德章》導演黃銘正、連楨惠;攝影/汪正翔