1997 年,在廢墟與垃圾堆中誕生的臺灣寓言──拜訪《給逃亡者的恰恰》導演王財祥、製片黃蕙清

「我做廣告 4、50 年,拍了 1,000 多部廣告,有時被問你有沒有拍過電影?我說拍過一部,可是片名一講出來沒人知道,這部片不賣座,這是一個事實,就像廣告一樣,不賣座就是不成功,不管在藝術上有什麼成就,也是無濟於事吧。」

國家電影及視聽文化中心年底推出的「逃離電影」主題影展,選映了 90 年代由知名廣告導演王財祥執導的首部,也是唯一一部電影長片《給逃亡者的恰恰》(1997)。這是一部「傳說中的電影」,以狂野異端、螢光炫目的實驗風格,捕捉島國在政治解嚴、經濟起飛卻又心靈失落、傳聞中共武力犯臺等惶惶不安衝擊下的劇烈躁動中,所表現出的世紀末華麗、頹廢與虛無,將這股氛圍立為一道未曾見於臺灣新電影乃至商業電影的全新國片風景,是一部沒有「臺灣新電影」味道的新電影。

然而,這部奇作問世於產業低谷,猶如飛蛾撲火,被殘酷市場捲入歷史的黑洞。1997 年四月上映時,相傳短短幾天就下檔,看過的人很少(注1)。不過,其前無古人甚至後無來者的獨特影音語彙,讓它成為影迷與研究者眼中,一頁遺落的影史傳奇;更因請到濁水溪公社客串,來一場原汁原味、別無分號的失控 Pub 表演,而在樂迷之間口耳相傳。

基於電影「重新出土」,而坊間資料不多,我們在 10 月下旬走進王財祥導演的工作室。預計要聊的明明是《給逃亡者的恰恰》,殊不知聽見導演連連自嘲:「你們有看過這部電影嗎?很痛苦齁!」、「其實啦,我的廣告比我的電影好看太多」⋯⋯初試啼聲,即入選柏林影展的論壇單元,並在亞太影展獲得最佳攝影、剪輯、音效(注2),本片的藝術成就板上釘釘,卻因票房失利,成為導演口中的「不賣座就是不成功」,讓他從此回歸廣告,與電影絕緣,獨樹一幟的美學未能再登銀幕。1997 年五月底的《破報》70 期訪談(注3),王財祥表示:「我知道很多廣告界新人都想拍片,因為我在廣告界有知名度,我拍片變成是他們拍電影的希望,或許這部片的上映情形會讓他們很失望吧?但很多事就是反應現實,不可能反抗它,我是犧牲打、墊背的,也許我的經驗可以作為借鏡。」

於是,這場訪談先從廣告聊起,王財祥拿出一本自製圖片集,從他 1,000 多部廣告作品中精選出 100 多部編年呈現,一邊翻閱一邊如數家珍地向我們介紹。「看過我的廣告,就明白我的電影風格,很多都是廣告轉化來的」,舉凡 80、90 年代如司迪麥口香糖的「我有話要講」、「貓在鋼琴上昏倒了」、「告別童年」等大膽玩音畫分離的「意識形態廣告」(注4),捧紅「新新人類」一詞的「開喜婆婆」、「紐約故事」等開喜烏龍茶廣告,「第一個把時尚當作明天的古典來遊戲」的中興百貨系列廣告等(注5),各種並不明顯販賣商品卻以強大影音表現力與子彈般標語訊息深植人心、引領流行文化與青少年風潮的「不像廣告的廣告」,均出自其手(很可惜地,廣告並無演職員表,不好辨識由誰創作),也能清楚察覺與電影的一脈相承。

上映當年,有人批評《給逃亡者的恰恰》是拍很長的意識形態廣告,但拍很長的廣告,難道不是另一種電影美學的實踐可能嗎?不同專業族群的參與,是否反而能增加電影的維度?王財祥以「紀錄式」拍法,捕捉下的壓抑時代切片,宛如留給未來的混沌現實殘影,在面世機會極少下,是否有被充分解碼?曾任職於王財祥公司的陳宏一導演曾提及(注6),當年之所以離開,是因為不懂王財祥一些判斷,而王財祥回應「這是一種嘗試,希望作品是做給未來的人看」,讓他明白特立獨行可能意味孤獨;也一如當年影評人對這部片的討論(注7):「王財祥影片中的神祕力量有沒有被掌握到呢?或是他在創造一種新風格?也許到 20 年後才有人看懂它」。20 多年過去了,電影再次上映,觀眾準備好了嗎?

本期《放映週報》專訪《給逃亡者的恰恰》導演王財祥與製片兼剪輯黃蕙清,暢談電影拍攝、剪輯、音樂、美術等環節,請見以下訪談紀要。

※※

美學:廣告片自學

——導演非科班出身,不過在 1970 年,年僅 18 歲就當了廣告攝影師,怎麼對拍東西感興趣?一開始怎麼學習?

王財祥(以下簡稱王):我是臺中人,初中畢業後,就上臺北讀高中。自己一個人要想辦法生活,就半工半讀,白天工作,晚上讀書。那時在廣告公司當助理,我們老闆最有名的設計是乖乖的兩齒人偶。當時沒有廣告科系,都是從做中學。如公司那時在做黑白、卡通風格的電視廣告片,先畫在賽璐珞片上,再用 16mm 拍下來,我就幫忙做這些,不懂就問人,學到拍攝、沖印等技術。

當年臺灣廣告的學習對象是日本。日本每年會頒發 ACC 廣告獎(注8),跟日方有合作的臺灣廣告業者能取得這些作品(注9),放給臺灣同行看,關係好的能拷貝下來。我就是從這邊自學,窩在需要用手轉的老式剪輯機前,一格一格地拉拷貝下來的廣告片,學他們的構圖跟剪輯。當時還有一本教你怎麼拍廣告的書叫《Commercial Photo》,雖然是日文,但本身做這行,加上大量圖片與漢字,大概讀懂三分之一。我後來去邱復生先生的大世紀廣告做助理,有一次因為別人跑了,變成我要當攝影師。嚇得要死,但還好,這是我很有興趣的事,之前也有些累積,這次拍的三洋產品廣告還蠻成功,好像大家也覺得我有天份,就一直做下去。

我後來也在想,為什麼我會對拍東西著迷,可能是從小看我爸拍照。他不是什麼知名攝影師,就是拍興趣,我看久了也受影響,工作後的第一份薪水,就是買一台 PENTAX 單眼相機。直到現在,我都還有拍照的習慣。

——所以在影像美學上,主要影響您的是廣告片,不是電影?後來又為何想去拍電影?

王:對,主要是廣告片,就是從現有的影片跟書去學。後來會去拍電影,因為廣告拍得比較成功,如那些意識形態廣告、中興百貨等,大家都說很有「電影感」,說你也可以去拍電影。有點沖昏頭吧(笑),就好像可以試試。我那時的心態是想顛覆一下。就像我的廣告之所以獲得關注,是因為跟別人不一樣;單純拍電影,別人比我厲害太多,但你如果有看過我的廣告,就會知道《給逃亡者的恰恰》來自我的廣告,我以為這樣就能做到不一樣。不過,大概是太高估自己了。我跟副導(楊寶源)去了柏林影展,才發現電影有另一個巨大的買賣市場,跟廣告很不同,我們想得太單純。

這部片的起點,要從 1994 年成立噴泉電影說起。它是由兩家廣告公司——楊寶輝先生(副導楊寶源的哥哥)的聚點(注10)與我的飛霓——合資來拍,工作人員也從兩邊找。我們之前都沒有電影經驗,我是團隊中最老,故事由我原創。那時找魏瑛娟來幫忙,我講故事,她幫我寫。後來覺得好像太文學,不夠通俗,就先擱著。過一陣子碰到曾淑美(注11),她那時在意識形態廣告工作,請她也來幫忙寫,片中詩人那些詩是她寫的,我就說寫得越噁心越好(笑)。有建築師角色,是因為我看到有些建築師一看到房子就要敲掉,「敲」當然有很多意涵,除了對現實的不滿,也可能跟政治有關,總之就是不斷延伸下去。

原片名是「蛾」,因為我發現那時的年輕人常過夜生活,白天睡覺,晚上才出現,就想用這種生活型態來拍,並且延伸出蛾的向光性。成片有大量夜景,我甚至考慮過用日光夜景來拍(後來作罷)。拍完要上片時才改片名,請朋友們提點子,意識形態的許舜英給我看鴻鴻的詩〈給逃亡者的恰恰〉,這名字還不錯,聽起來跟電影有點關係,又有點抽離,就拿來當片名。

拍攝:紀錄式,我沒辦法「導演」他們

——聊聊拍攝狀況,就我查到的,這部片第一場要拍的就是一場重頭戲:1995 年元宵節,劇組搭遊覽車到臺南拍鹽水蜂炮。

王:對。講到這個很好玩,為何拍蜂炮,因為這片不太像傳統劇情片,是採取紀錄式的方法來拍,我們沒錢,又需要混亂大場面,得找現成。也是時間緊迫,不拍就要等明年,才讓這場變成第一場。當時第一次拍電影,不怕死,還年輕,興奮得不得了,遊覽車包了全下去。抓一個晚上拍完,現場多人拿不同機器,拍男主角的是用 35mm,其他還有超 16mm、16mm、Bolex 等捕捉蜂炮現場,畫面小的再拉大。對罵的場景也在現場找,那是一棟舊大樓,還有燕子窩的那種。當時就叫演員盡量罵,他說把他一整年的髒話都罵完啦。很刺激,沒有 NG,殺手(陳介一飾演)摔一跤是真的,他摔到差點爬不起來。這部片有很多是朋友來幫忙,大家參與是好玩,很感謝他們。

——剛剛導演聊到拍廣告時,說你喜歡去沒去過的地方拍,導演以前去過鹽水蜂炮現場嗎?

王:沒有。我都是這樣,出國拍也是,去紐約、威尼斯等地拍廣告,都是勘景一兩天就拍,西班牙是請當地製片幫我拍照,我再看照片挑地點。我是攝影出身,對空間很敏感,喜歡在現場抓東西,加上我喜歡新奇感,待久了,可能比較沒感覺。所以,就是到了那個場景,做些安排,讓事情發生,我再去捕捉,重要場景幾乎都是我自己下來拍,不夠再想辦法補。如蜂炮這場有少數幾個鏡頭,跟角色奔跑衝刺有關的戲,是後來再去新店溪邊補拍。

Pub 那場也是。我有給他們劇本,他們講的內容基本上沒有脫離劇本,只是他們會有自己的表現形式。如詩人(趙德飾演)講的血腥瑪麗那些,那是淑美寫的,不過文字是一回事,講出來又是另一回事。老實說,導演在這些地方沒法出力,給他們自由,那我也自由了,就是提醒他們收一點或放一點。其實,本來希望他們吵鬧到打起來(笑),結果沒有。這場戲我們只有排練一次,排練時他們說,「導演你怎麼不來看?」我心想看有用嗎?我大概知道他們在幹嘛就好,知道他們有理解我的意思就好,他們很專業,我沒辦法「導演」他們。導演有很多種,我覺得抓到你要的東西最重要,我屬於這種,不太干預。

我拍廣告也是。如高岡屋海苔的「好久不見」廣告,我就給那些小演員這句台詞而已,廣告最後是工作人員打板,不小心打到小孩的頭,然後小孩生氣說我不拍了,這不是安排,是剛好發生。小孩很厲害,放一個空間給他,讓他覺得自己在玩就好。我後來拍小孩都是這樣,讓他們去玩,要做的是抓到這是不是我要的,適時引導即可,否則會太假。我自己就不喜歡那種看到會哭的電影,這本來就是假的嘛。不過我也欣賞它們啦,那是我不會拍的。

——聊聊片中演員,怎麼找來?背後有何人際網絡?

王:因為採取紀錄式拍法,找的也比較不是專業演員。有的是以前拍廣告認識,如男主角陳訇任(現改名為陳紹麒),他本身也是舞者,符合角色設定。有的是廣告圈的好友,如飾演殺手的陳介一,我們年輕時是廣告公司同事,飾演開場開槍者的陳天浩,則是芝麻攝影的老闆。有些有劇場背景,如女主角鹿心雨是臨界點的成員。因為陳宏一的緣故(台大哲學系畢業,台大視聽社成員),拍司迪麥、貓在鋼琴上昏倒等廣告,會找一些台大的,如飾演拾荒老人的何宗憲就是,以前就演過我們的廣告,也來這部片玩。我那時很喜歡優劇場戶外演出的鍾馗系列,有一種不一樣的本土味,找他們來演我的廣告或這部片都很對味。至於劇照師是潘小俠,我們以前拍廣告就認識,我還找過他拍咖啡廣告,也找過他兒子拍中興百貨的「胖女人篇」廣告。他聽到我要拍電影,就來幫我拍劇照。

剪輯:自然在你腦中形成故事

——我讀到當年訪談,這部片拍了很多素材,據稱快 20 萬呎(注12)(一般電影長度是 9,000 到 10,000 呎),好奇導演拍下的素材主要是什麼?如果沒有特別干預,是請演員們重複演出再來捕捉嗎?有什麼取捨?

王:其實重複性不高,最主要是有很多取捨。如牛肉場那邊,本來有拍一段是胖女人帶一群侏儒唱國歌,想想不要好了,不要搞到那麼政治。取捨大多是黃小姐做的,我覺得這部電影大部分厲害的地方是剪輯(注13),她很了解我,也能抽離出來做取捨。譬如,Pub 那段匪諜就在你身邊的穿插很厲害,這些元素劇本就有,那是我從小經歷的環境,但這種剪法是我沒想過的。中間穿插的滷豬腳、切豬肉的段落不是新拍的,是黃小姐突發奇想,拿以前拍的開喜烏龍茶辦桌篇的廣告素材來用。

——請黃小姐也談一下剪輯。

黃蕙清(以下簡稱黃):王導的東西比較隱晦,沒有一個很明確的故事線,比較意象式的。如果照劇本剪,可能剪不出來,或者就是很片段,連不起來。所以你們看的時候,可能覺得有點跳來跳去,但那是我習慣的節奏,是一種很蒙太奇的節奏,看一次可能無法接受,不過就跟我們的廣告片一樣,多看幾次後,自然會在你的腦袋中形成一個故事。這個故事可能不是我剪出來的,卻會是你腦袋中的故事。這是我覺得剪輯有趣的地方,我是用我自己的想法來剪,串出導演想要說的,可是看的人能自然產生自己的看法。然而,我覺得這才是剪輯的最高境界,是我丟給觀眾,觀眾再自己延伸出其他東西。事實上,王導的每一個影像內,本身就有故事,只是看觀眾想像、延伸出什麼。

——以前剪過這麼長的影片嗎?

黃:沒有(笑)。

王:我們都是新手。

——其實我不會覺得亂、跳來跳去,或許剛開始有一點,但越看會越進去。看完後又拉一下前面幾段,基本上都可以理解用意。而且我覺得,這樣特殊的結構、飛快的節奏,當代應該蠻多觀眾吃得下去。

王:片子出來時,我有一個導演朋友說,這部片早了 20 年。

黃:其實我是用一種「寓言」的邏輯在剪,開場就告訴你紐約發生一場瘟疫,提示臺灣也將發生大事(注14)。

王:剛好想到有一個場景拍了沒放進來,就是拍了西門町一堆上班族戴口罩。

——這也是「預言」,完全是近年疫情模樣。回來請教黃小姐,剪輯花了多少工作時間?

黃:大概半年。同一時間也要剪廣告,無法全心只做一件事。其實,我們拍攝這部片時,也同時還在拍廣告。那時還不是用電腦剪,是用 Betacam 來剪的線性剪輯。中間有一件比較特殊的事,是 1995 年底時,片子大約剪了 30 分鐘,柏林影展的選片人(影展主席莫瑞茲德哈登〔Moritz de Hadeln〕)(注15)來看片,他的行程緊湊,無法待太久,但這件事促成後來電影去柏林放映。記得是曾偉禎帶他來的,我們是朋友,她知道我們拍了這部片。

——也談談音樂部分。

王:這部片除了剪輯,另一個很棒的是音樂。我給的方向是,電影前面用南管,後面用北管,因為南管很優雅,北管很像臺灣搖滾,有老人家的悲傷、壓抑,有陣子甚至想去學(笑)(注16)。我最早聽到的南管是蔡小月,從一張法國出版的音樂 CD 聽到,後來發現居然是臺灣人,就請錄音師(沈聖德)去找她錄幾段(放進片中)。我很喜歡聽音樂,收集 4,000 多張 CD,以前沒有網路,要透過購買實體的書、雜誌或 CD 等來累積素材,透過大量接收新東西,作為廣告靈感。音樂是找曾思銘做,我希望走極簡風,曾思銘找一位大提琴手對著螢幕現場拉,後續再修。

錄音是沈聖德,後來再請杜篤之混音,他把聲音弄得很好,當時他去澳洲做杜比音效,說澳洲做比較便宜。有一段是男主角爬樓梯,背景有個小女孩不知道在講什麼,他說那是錄他女兒亂講話的聲音。我就是放給他們玩,只要不超出我想要的範圍就好。以前跟杜篤之拍廣告,他講過一件事讓我印象深刻。他提到去鄉下錄音,看到糞坑內聚集一堆蒼蠅,就想用錄音機把蒼蠅「轟」一聲飛起來的聲音給錄下來。哇!這種廢墟感,這就是我要的感覺。

美術:我喜歡「美麗的大便」(注17)

——導演對空間敏感,並身兼本片的美術設計,談談這一塊。

王:以前的導演啊,要十八般武藝樣樣行,從美術到攝影,通通自己來。但這些摸到最後,都是共通,都在展現我喜歡的東西。Pub 那一場,最早想去破爛節拍(注18),我去過一次,但那空間在戶外,太難控制,就想辦法把那感覺搬到室內,把那些搞得很抽象的垃圾元素放進來。這場角色身上有些螢光,跟蛾的向光性有關,也跟布袋戲那種金光閃閃的臺灣元素有關。

男主角的家,室外是在萬華的老式集合住宅(華富國宅)取景,那兒環境不好,勘景時天井溼答答,還有丟棄的衛生棉,不過這好像就是我要的感覺,一度考慮要在這兒首映(笑)。樓上有一個水塔,就把它漆成藍色,臺北頂樓本來就有很多天線,多裝幾根改造一番,就變成外景。內景因為要下燈,需要夠大空間,是在阿榮片廠的攝影棚內搭景。我還特地做一個翅膀形狀的霓虹燈,因為男主角想飛嘛。牆上掛滿椅子,也是我喜歡的藝術裝置。他怕光,窗戶被封起來,只透進一點光。我學攝影,喜歡玩這些光、鏡子反射,有點自我陶醉吧(笑)。我以前也拍過一個廣告,嘗試全片只用一盞 60 瓦的燈來拍。

拍攝還發生一些刺激的事,如男主角房間要拍垃圾堆爆破,結果炸到起火,叫消防隊來滅火,說噴一次 5,000 喔!稍等一下,火好像還好,就不要多花錢了(笑)。另一場更驚險,男主角在陽台護欄上走那幕,那是真的。他學舞蹈,平衡感很好,我們後面也有一根看不到的繩索拉著他,不過真的很危險,事後嚇死,不敢再這樣拍。

——導演你有想過,為什麼特別著迷廢墟跟垃圾的美感嗎?

王:我以前拍司迪麥廣告就是這樣,曾在仁愛圓環的廢棄財神酒店(如今是台新金控大樓)拍過一支,在那空間放一堆假塑膠花,找很多人跳廣場舞。更早像是 1988 年拍的政府公益廣告,我請一位路邊臨時看到、造型很好的阿公,坐在他家榕樹下,旁邊一頭黃牛,用鏡頭捕捉他的哀傷感,再去對比出燒垃圾等畫面,以前政府廣告不可能給你拍出負面訊息,所以我用對比的方式,來呈現經濟發展、環境破壞帶來的問題。我不喜歡都在歌頌、全是正向,明明也有很多東西被犧牲。

為何迷戀拍垃圾元素,是覺得應該去正視,才有辦法改善。老實說,每次看這部片都很不好意思(笑),因為很多髒話,但現在小孩子已經很少講了。髒話罵這麼多幹嘛?!可是那年代就是這樣,三字經當問候語。有次要上片時,我還用簽字筆把(髒話的)聲音劃掉。現在比較少聽到髒話,可能因為有去正視,才有改善。垃圾也是一樣,不過垃圾可能就更難解決。

——這些髒亂與失序,某方面也成了紀錄,如影片捕捉了臺北當時蓋捷運的狀態。

王:蓋捷運那時,真的是交通的黑暗期。電影裡面有一起工安事件,發生後我馬上叫公司攝影師去拍。那時的台北很瘋狂,高樓四起,天際線都不見了,羅斯福路、中華路等為了蓋捷運都圍起來,都要走邊邊,出門很痛苦。現在沒辦法想像,不過真的進步了,需要經過一些過程才會慢慢沈澱下來,髒話也是,大家文明點,不需要這樣講話。拾荒老人那段的垃圾也是真的,當時沒有「垃圾不落地」政策,路邊一堆垃圾。你前面問我有何取捨,我有一場本來想拍但沒拍,就是最後把攝影機扔進垃圾堆說不拍了,可是想想不對,攝影機是租的,摔壞了怎麼辦?

——可以理解這個安排,因為開場是你拍的開喜烏龍茶廣告,講藝術家石村的「紐約故事」篇,指向你本人跟你拍廣告的身份,收尾變成你出來摔攝影機,就能串起來。

王:對,本來想這樣。後來想想,也沒這體力,就算啦。那時拍到整個人都瘋狂,像前面那場陽明山追逐,拍完冷得一直發抖。後來跟當時演開槍者的陳天浩聊天,他說搞不清楚為什麼我那時要打燈打到六個鐘頭。全片大量夜景都是熬夜拍,不曉得哪來的毅力,常常拍到後來一轉身,劇組人都不見了,跑去睡覺之類。

——最後想問的是,導演前面有聊到,自己的風格比較來自廣告,不過你在拍這部電影時,有想過什麼電影會是你可以參考的對象嗎?或者沒有,比較是反著來,不想照某些電影來拍?

王:那時年輕,比較叛逆,喜歡歐洲老電影,應該有蠻多刺激到我、吸引到我,可是我看書或看電影,不會去記這是誰寫誰拍,想不太出名字。

——導演會看日本電影嗎?

王:日本電影的話,年紀大了才比較喜歡,那時候喜歡寺山修司的風格。■

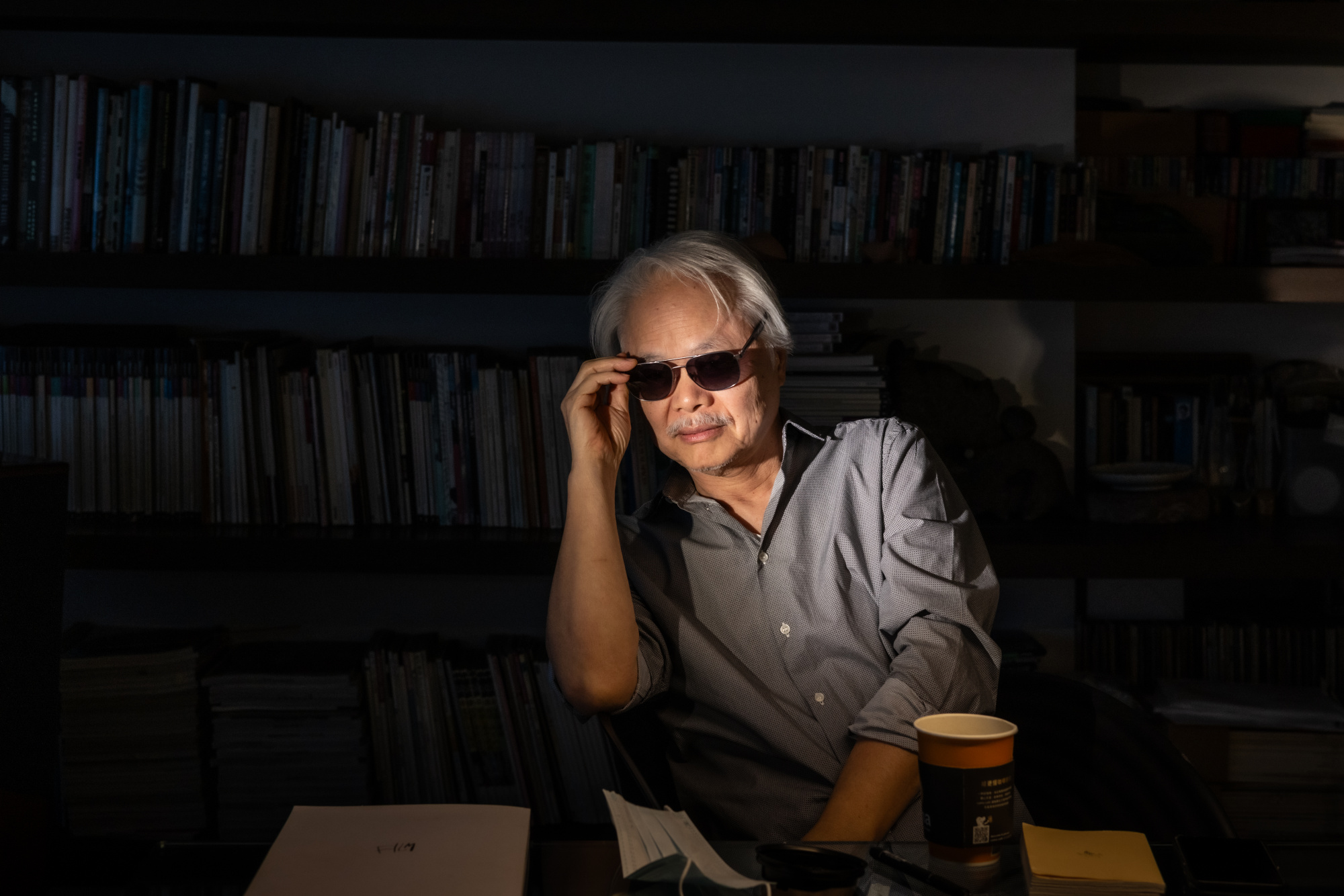

.封面照片:《給逃亡者的恰恰》導演王財祥;攝影/汪正翔