【2023 女影】流動,拼貼,觸摸:《水戲》、《日日月月》、《腦內風景》的女性影像質地

2023 年,第 30 屆台灣國際女性影展適逢 30 週年,推出「重返時區:三十週年特別企劃」單元,選映數部女性影展 30 年間臺灣作品。本文以《水戲》(A Play in Water,1992)、《日日月月》(Sun and Moon,2002),和《腦內風景》(Mindscape,2004)三部皆帶實驗性質、打破傳統敘事的短片為書寫對象,討論這三部影像特殊的「質地」,以及其如何影響這些女性創作者理解外在世界,更甚是以自己的「觸覺」、「拼貼」等手工,建立她們私我的內在感知和時間。

安妮華達(Agnès Varda)曾在受訪時說過:「記憶就像我手中的沙,我抓住了一些,而其他正在流逝。整座沙灘都是彼此相連相依的絲(⋯⋯)我相信我的心一直都在海灘上。」 (注1)

把影像記憶的質地比作「沙」,一直令我覺得有趣,它點出了某些影像記憶的存在,是實質的,是能被抓住,也能觸摸的。正如華達自傳電影《沙灘上的安妮》(The Beaches of Agnès,2008)中,她無數次拿著 DV 攝影機拍鏡子,實驗性地拍攝自己「向後退」來回溯時間,在在示意著自己的「時間」,以及從自己出發所看見、感受的事物擲地有聲地存在。這種有「質地」的影像創作,如華達所言,流動時能將時間攤展成一座沙灘,沙能隨時變形成像,形成一個無邊無框的畫布,而裡面埋有那些私密、輕巧、卻又具份量的女性感知。

紀錄片導演吳秀菁的《水戲》是她早年在芝加哥求學的影像日記,以散文電影音畫分離的方式,異化地在流動、跳躍的水波、光塊、和線條中呈現異鄉他者的心理狀態。《日日月月》中,林巧芳以相適的材質媒介做操偶動畫與拼貼,在非線性的敘事中仍然帶出了日月的流逝,標誌了女性「等待」的時間感。謝珮雯的《腦內風景》則以手指推動油彩畫作為動畫的轉場,行雲流水地穿梭在現實、幻覺,與女性內心的掙扎、厭惡,和恐懼等情緒間。

如同「重返時區」單元論述中提及,「重返,不僅僅是對過往的爬梳,更納入持續外延的能動性,動態擴充以影展為軸向的影像記憶,藉此思索過往與現下的持續擾動與糾纏」(注2)。讓我們回到千禧年代前後的時區,不難發現,三部短片的實驗均發生在對影像、創作媒介,和它們與創作者心境連結的探索,有一種存在影像之外的動能。「記憶」不再只是影像畫面的「內容」,在這些實驗電影中,它有材質與觸感。因此當這些擲地有聲存在的「記憶物質」在銀幕上流動、被觸碰、被拼貼、相疊加,時間自然就被攤展開來,而這,就是女性影像的質地。

水:流動在時空差的間隙

《水戲》聲音先於畫面出現,我們聽見嘈雜環境中女聲教學男聲中文詞彙「你好」的發音與意涵,接著閃爍晃動的色塊與符號顯影,然後是水——跳動落下的水花。影像的一切層層堆疊,都像斷裂的切片,快而短暫,唯聲軌持續。音畫分離的形式,以及中英文夾雜的聲音帶出了一種延遲、對不上點的異化間隙感。

在異地作為「他者」的吳秀菁,試圖以《水戲》中「我」的紀錄、感知、聯想彌縫「時差」。所以,電影中所有畫面的時間感都是「飄」而無法被客觀定義的。我們看見仰角鏡頭下歪斜、無法被完整納入景框的大廈建築;看見從百葉窗透入室內被切分的陽光光塊;看見粼粼閃動的水波。女聲教男聲說中文的音軌尚在持續,聲音暗示了一段明確時間的流逝,然而畫面卻如克里斯蒂娃(Julia Kristeva)所謂的女性時間(Women's Time),向創作者內部的感官經驗敞開,難以被客觀定義。

如同臺灣早期女性私電影,以陰性感知抵抗外在大寫歷史的私密紀錄,《水戲》亦如是。只是對吳秀菁來說,她更多了一個明確的異鄉人身份。透過這些片斷的、飄忽的、關乎流動和變動的細碎日常畫面,創作者能在陌生的環境裡找到私我的熟悉。

其中一幕令人印象深刻:百葉窗前有一雙超出景框的腿,一隻手持著刮刀由下向上刮動,尖銳刺耳的汽笛聲鳴想,錯置的音畫再次剝離觀者感官與認知。刮整腿毛幾乎是女性身體習以為常的日常,但在此一逆光的畫面上它被放大,並配以不尋常的畫外音,在在異化了「日常」、身體日常,更尤是創作者的女性日常。此時《水戲》問的是——我怎麼在異鄉作為「她者」?我怎麼用攝影機向「外」探看,又怎麼使其照見自己的內在變化?「日常」究竟是什麼?

一系列黑白街頭影像與嘈雜鼎沸的人聲後,聲音先停止了,再一次地,如同開首音畫明顯的錯置出現,此處亦然。是聲音跟不上畫面外在世界喧囂的慶典與街頭運動嗎?還是聲音先行也就先結束了?此時觀者與創作者同處一種「時間差」,不論是美國芝加哥與台灣,還是錄製影音的當下,與剪輯、回憶的片刻。而最有趣的是,在這樣的間隙裡,能夠暢然流動甚至填補之的,即是水。《水戲》裡,異化的日常質地是水。整部片多處聲音的斷裂或轉接,都發生在「水」的畫面處,開首跳躍下注的噴濺水花,陽光下波動的一片湛藍水面,以及清澈水中晃動的郵票——這些「流」或「注」入電影裡的水構成吳秀菁一齣「水戲」,也為異鄉人彌縫了所有存在的「時差」。

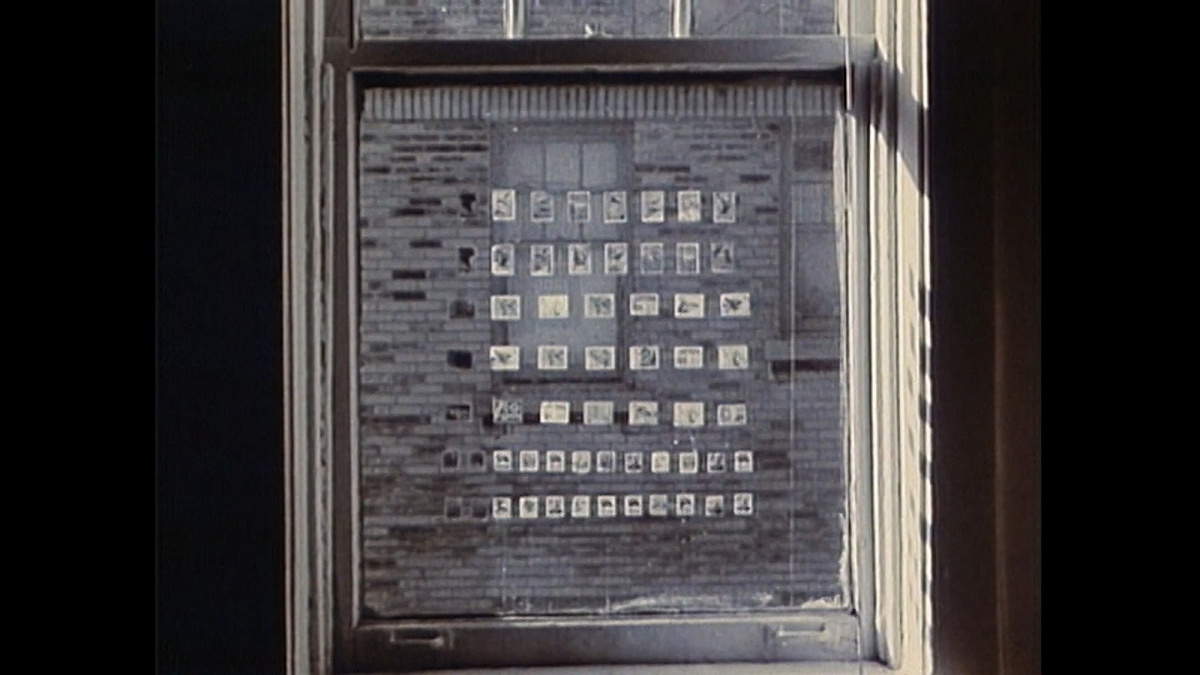

最後,聲音回到開首的情境(女聲教男聲中文「你好」的場景),畫面是貼在玻璃窗上的郵票,它們從前段晃動漂浮在水面上,到被創作者有意識地排列在玻璃上,攝影機向後退,整面窗戶全景漸現。標註著「移動」、連接著地球兩端空間的郵票,先被水包覆,飄晃著、在陽光下輕透,而後被攤開排列黏貼好,成為窗框外世界的前景。吳秀菁處理郵票的概念是有趣的,她讓我們看見不只時差,包括距離差、空間差都能在股掌的創作間被集疊或攤展。

貼著郵票的窗是清晰的,背景響起陳明章的臺語歌〈下午的一齣戲〉,窗外芝加哥的街頭有陽光照入、有雨水附著窗上,有現下事在發生,音樂裡的家鄉也有一齣野台戲,而吳秀菁在「水中」的戲(A Play in Water)即是隔在之間的,薄透浸濕的郵票牆,那異化的私人日常。

拼貼紙:等待時間的疊加,日曆翻頁的歲月

《日日月月》拼貼的是女性等待的時間。雖然林巧芳的實驗動畫是非線性敘事的,但她卻拼貼、疊加出了一長段明顯的「時間」。一個女性從年輕至年老的歲月被攤開,又被剪貼而相錯置、疊合。象形文字的標題字卡出現後,一個老年女性的背影走進三合院房子裡,面容被黑色全蝕覆蓋的年輕女子在前景凳子上坐著。而後,老年女性在家中看見不成比例的、小小的年輕女孩,她就這樣穿著一件短裙米色洋裝佇立著。繼續看下去便能推得,年輕的小女孩與老婦人是同一個人。兩種歲月時空,兩個不可能的人被動畫拼貼在一起。

有趣的是,《日日月月》的動畫媒材即是照片,與不同材質布匹、紙張的剪貼。也就是說,當我們看到前景凳子上的黑臉女子,以及老婦人家中的少女身影時,她們都是以另一張紙、另一個圖層的樣態被疊貼上去的。兩種媒材、兩張紙質、兩段歲月時間在同一平面相遇——林巧芳試圖以此拆解這段年輕至年老的歲月。

林巧芳曾提及她期待自己作品中出現不同媒材「蒙太奇式」的碰撞(注3),而我們正可以在《日日月月》中看見這樣的「剪接」與「碰撞」痕跡。比如視覺上佇於日曆上的紙人偶,從少女長成婦女的變化,而後景框右側的窗簾被拉上,藉以轉場來到男性表演的「舞台」。不同平面紙人物快速轉變的女性「成長史」蒙太奇,將漫長的日日月月收斂成小而快的,如同日曆翻頁般輕盈,以及窗簾拉起般輕鬆的過場。時間的重量,或說,在《日日月月》敘事裡,傳統女性「等待良人」的時間重量,時而輕快,時而厚重,而這些,都被林巧芳的拼貼、動畫剪接,以及配樂控制著。

空中高掛的白色圓形紙卡——太陽,與等待女子頭上的黑色圓形紙卡相碰撞,太陽成了有缺角的月亮,空中「日日月月」在變動,時間在流轉,而此一推動時間輪轉的動能取自等待女子身上。包括前段女子升上天際逐日,並與之互動的過程,讓前景的等待女子之圖層,與存在背景環境中的太陽相融合。「日日月月」似乎也暗指著客觀的外在科學時間之外,女性青春歲月流逝的內在時間。

最有趣的是,處理外在時間發生戰爭時,軍隊與坦克車被放進窗框內,而等待的女子在窗外、在背景裡就像另一個世界、時空、圖層的存在。若把前段窗框中男人們表演軍歌的畫面擺放一起來看,便能發現,等待的女性一直像觀者坐在凳子上,而世界的變化,或說關乎男性、大寫歷史的外界變動,則如舞台上的表演。與其說女性的日日月月被動地「等待」,不如說在這些媒材位置的調動、疊加,和層次結構打造下,等待者同時也是主動的觀看主體。

時間流逝,被壓縮,在日曆上被快速播放,不同的女性歲月被以不同的圖層、紙質相拼貼、疊合,在同一個創作畫布上相會,《日日月月》巧妙就在,如同最末字卡所云——「給正在等待的女子」,對於傳統婚姻,那創作者母輩經歷的生命等待歷程,林巧芳不予批評,而是用那些紙張蒙太奇,再現這些女子因等待而逝去的歲月。讓她們成為坐在凳子上觀看、感受日日月月翻頁、流經的主體。

油彩:雙手觸碰、推抹的身體感

景框,或說畫框在《腦內風景》裡幾乎是完全消失的,整個空間就是一座沙灘畫布,不斷被創作者的雙手推畫出圖形,不久後又被推糊消失。《腦內風景》的創作靈感來自謝佩雯對失智症患者的疑問與恐懼——「當患有老年癡呆症的患者被親人觸碰了之後,所產生的性衝動是只屬於基本的動物反應呢?還是在殘舊障礙的肉體阻隔之下,對於親人產生性衝動的反應所要傳達的,只是對親人間接觸的喜悅?」(注4)因此,創作媒材的質地,以及它與創作者雙手產生的連結、觸感,更顯重要。

《腦內風景》主要採用油彩直繪動畫 (注5)表現,亦即,創作者必須在一定時間內,一定的出錯量以下完成油彩的「長時鏡頭」。所謂油彩的「長時鏡頭」乃謂,整個作畫範圍上的創作者手工對油料的推延、清理,以及每一道作畫痕跡,都是被紀錄的。又,油料作為會揮發的物質,創作者亦必須在時間內完成畫作。是故,對謝珮雯來說,這一幅幅幾乎沒有特定剪接斷點的連續油彩畫,是對角色身體、以及不同時空(現實、回憶、幻覺)的直接地碰觸、推抹、疊加,也是它們彼此的相碰相撞。

女孩母親替阿公擦澡、換尿布之場景,謝珮雯不避諱地呈現了男性生殖器,當我們看到電影裡母親的手清理著生殖器,也將意識到此時創作者同樣觸摸著,甚至以手塗抹、推畫著它。畫面的紋理質地,以及聲音,傳遞著觸覺。

而除了油彩直繪外,謝珮雯以線條畫繪出母親的童年,又以紙糊人的跳舞女子一媒材創造阿公的幻覺、想像世界。最有趣的是,轉換在這三時空之間的轉場,全片幾乎都存在黑色的背景作為如沙灘的畫布,現實塗塗抹抹地成形,接著回憶直接在其上以圖像連戲的樣子疊加出現,人的幻覺世界隨後被放入。這之間沒有明確的剪接斷點,謝珮雯透過這些不同畫筆筆觸、風格,甚至媒材的轉換,呈現了她對失智症患者的理解——一種對不同時空界線的模糊,和觸覺感官的放大。

對我來說,《腦內風景》最精彩的部分便是,即便其中一段落明顯地放大了阿公的「腦內風景」,許多回憶和觸覺感知卻更是母親、女性照護者的。由兩人牽手的碰觸引起的回憶筆觸與線條,是屬於母親的,而許多直視、直觸男性生殖器的視角,也是來自照護者母親的。也就是說,「腦內風景」並不只是失智阿公的幻覺與性衝動,更是女性照護者在面對、觸碰及男性生殖器、男性身體時,心裡的觸覺回憶,與現實某種恐懼和厭惡的掙扎。

最後,我想引用王君琦為「重返時區:三十週年特別企劃」單元所寫的專文標題——「我在這裡,也在那裡」,從《水戲》陽光下粼粼閃爍、跳躍、流動的水花;到《日日月月》拼貼、翩翩翻頁、再次動起來的已逝歲月;再到《腦內風景》雙手推畫著油彩觸碰的身體,以及其喚起的回憶與幻覺,我們發現,這些女性創作者既在此鄉,也在異地;既在此生,也回望逝日;既觸摸現實,也嘗試看見與走進他人的幻境。她們在這裡,也在那裡。■

.封面照片:《水戲》劇照;2023 台灣國際女性影展提供