【2023 北影】三方孤島通信,專訪《親愛的奧黛莉》導演:索菲亞.博達諾維奇、布拉克.切維克、布雷克.威廉斯

《親愛的奧黛莉》(A Woman Escapes)由索菲亞.博達諾維奇(Sofia Bohdanowicz)、布拉克.切維克(Burak Çevik)、布雷克.威廉斯(Blake Williams)三位導演合作完成。這是一部難以定義的混種作品,電影混用三種不同的影像規格──16mm 膠卷、4K 高清數位、3D 立體──三名創作者延續各自獨樹一格的美學實踐,聯手實驗視聽藝術的全新可能。

電影中三名虛構人物:奧黛莉(由索菲亞多次合作的演員 Deragh Campbell 飾演)、布拉克、布雷克,分別尋覓一種溝通的方式。三人透過動態影像和言語,交換遠距離的電影書信,嘗試向對方傾訴情感,分享近來的夢境、旅行,梳理當下難以排解的傷痛,並思索生活重新開始的契機。

在本屆台北電影節「未來之光:加拿大」單元,《放映週報》線上採訪三位導演,由筆者與他們談論本片的合作緣起、3D 影像的趣味、布列松的致敬、銀幕分身的概念,以及不同色彩的意義。

※※

──首先,我想請問你們三人分別是如何認識的?

布拉克.切維克:我們彼此都有不同的故事。索菲亞有一個很好的說法,或許她可以為我們其他兩人回答。

索菲亞.博達諾維奇:2019 年,我在柏林影展期間認識布拉克,當時他有一部入選論壇單元的電影《Belonging》,我為之著迷且印象深刻。同年,當我們在紐約新導演/新電影(New Directors/New Films)影展再次相遇,便成為了朋友。至於布雷克,我們已經認識非常久,他是我在多倫多拍電影的同行,我很賞識他的才華。在 2019 年,他提議和我合作拍一部 3D 的影像通信電影,並給了我一台 3D 攝影機,跟他用來拍上一部長片《Prototype》(2017)同款。當時我正帶著第三部長片《MS Slavic 7》(2019)四處旅行,也開始嘗試拍攝 3D 的影像素材。後來疫情來襲,我們便擱置這個計畫,因為當下我們生活中,各自有比這部電影更重要的事。

2020 年九月,布拉克聯繫上我,說他想合作拍攝一部影像通信電影。他正經歷生活中的低潮,詢問是否能寄給我一些影像書信。後來他去了一趟安納托利亞的公路旅行,並開始寄給我這些影像書信。我覺得非常有趣,它們反映了我當時身處的狀態。我正借住朋友的家,她不久前才去世,而他則經歷一些完全不同的事,但我對他信裡的話有切身之感。同時,布雷克也很想重啟我們已經開始拍攝的 3D 影像通信電影。我無法同時投入兩個不同計畫,也不覺得當時我有什麼能表達的,因為我自己的生活中經歷了許多事。我開始和他們兩人構思一個想法:一個受困於通信中的女子,她在悲痛中與兩個人的通信,她身處非常難熬的時光,難以表達情感與訴說。計畫就這樣開始了。

──這部電影有三種不同的影像格式:16mm、3D、4K。但又不是簡單被劃分成一個導演負責一個特定格式,其中有部分交集。布雷克進行 3D 創作將近 10 年,最初是什麼吸引你去拍攝 3D 電影?我也想問索菲亞,你為這部電影拍攝 3D 影像的過程又是如何?

索菲亞.博達諾維奇:我曾在多倫多影展的「波長」(Wavelengths)單元看過布雷克的電影,我非常喜愛這個由 Andréa Picard 策劃的單元,布拉克的作品《A Topography of Memory》(2019)也曾入選過。布雷克的作品中,我特別喜歡《Something Horizontal》(2015)、《Red Capriccio》(2014)和《Coorow-Latham Road》(2011),最後這部雖然不是 3D,卻有種驚人的 3D 沈浸感。 由於我沒有 3D 設備,平時在家我很難真正理解這些鏡頭將如何呈現。布雷克或許可以回答,當他處理 3D 鏡頭時,在景深方面,怎樣拍出有趣的 3D 影像?布雷克,當你拍攝時,是否能去想像實際呈現出的影像?

布雷克.威廉斯:不同相機的狀況不同。比如本片的某些段落,我用送給索菲亞的那款傻瓜相機拍攝時,相機背面有一個螢幕,會顯示你拍攝中的 3D 影像,你甚至不需配戴 3D 眼鏡就能看到成果。它的螢幕設計讓你能在拍攝過程看到 3D 影像,操作起來也相對容易。

其他時候,當我在拍攝時,通常會很焦慮。我必須相信 3D 效果看起來是好的,兩台相機同時拍攝時,底片不會出任何問題,不會有一台相機突然停止拍攝等等。直到拍完回家,我才能在電腦上檢視成果是否符合預期。我想這是種老派的作法,用膠卷拍攝的人同樣如此,他們無法確保畫面時時刻刻都會對焦,並拍進所有想要的內容。必須等到底片沖洗完畢,才能看到成品。不像數位時代帶來的便利,你可以用厲害的相機拍攝,並在一台巨大的顯示器上,立刻檢視當下的拍攝內容。

──索菲亞剛提到,對你來說,甚麼是有趣的 3D 影像?

布雷克.威廉斯:旅行途中或在城市裡移動時,我經常隨身帶著一組 3D 攝影機。我喜歡一些彎曲的影像、特別的光影組合,還有水面。當我看到適合 3D 的畫面,就會先拍下來,再放到電腦上檢視,若成果不錯,就會留下素材。我通常不為特定的作品拍攝素材,就只是先把影像收進口袋裡,當合適的想法浮現,我就會使用這些素材。比如片中我的角色的第三封和最後的書信,其中包括陽光穿過樹葉的畫面、下雪的墨西哥機場,以及從窗戶融接到安東尼‧馬柯爾(Anthony McCall)作品的鏡頭。

回到影像格式的問題上,最初開始製作這部電影時,疫情仍然揮之不去,我們三人都想用各自舒適的方式創作。索菲亞有自己的 Bolex 相機,以及先前她在馬賽國際影展(FIDMarseille)的創投上贏得的幾捲 16mm 膠卷;布拉克有他旅行時隨身攜帶的數位相機;我則有自己的 3D 器材。我們各自用不同的形式拍過許多作品,工作起來也很方便。敘事上,讓三個角色與三種不同影像格式產生連結,很自然地產生區隔。但當片中人物開始混用不同的格式,角色間的界線逐漸開始模糊,這也創造了關於身份、作者性的有趣重疊。

──為何選擇將電影中的時空背景設定在 2020 年三月到四月這段時間?

索菲亞.博達諾維奇:事實上,我是在 2021 年冬天拍攝奧黛莉的片段。選擇讓電影在 2020 年頭開始,是由於疫情帶來無盡的變化。對於奧黛莉來說,那些時間日期是有意義的,雖然天氣方面並不合理。片尾迎來四月,巴黎下雪了。我其實是在二月拍下那些畫面,通常巴黎那時不下雪,就算下了也不會有積雪。於是降雪時,我立刻拿起相機衝去拍攝,因為我知道不會持續太久。有趣的是,又隔一年後,四月的巴黎確實下雪了。人們原本不相信,但它確實發生了。

布拉克.切維克:我想這關於時間的流逝。開頭你看到三月一日,過了兩天後,那些時間日期又一次次出現,一種時間的流逝或停滯。我想某些段落是關於哀悼的狀態,當你哀悼時,你對時間的理解有不同的感覺,因此我們特別想去強調時間。

──除了時間日期用字卡呈現,我對影片開頭的一段話也很好奇,它翻轉了布列松《死囚逃生記》(A Man Escaped,1956)的片頭語,電影片名「A Woman Escapes」也是一個變形。

索菲亞.博達諾維奇:在《死囚逃生記》開頭,有段來自導演的話,他說:「我講述的是一個不經矯飾的故事」。我們想放進一個好玩的致敬,告訴觀眾我們分享的內容既根源自現實,卻也經過修飾。我們一個影評朋友開玩笑說,片中只有索菲亞有銀幕分身,這不公平吧?我不這樣認為。布雷克和布拉克也都扮演著不同版本的自己,他們的角色也以各種方式被放大了。

布雷克.威廉斯:透過片頭的字卡,觀眾或許更能察覺《死囚逃生記》在片中的各種引用。我們不想處理的太直白,同時也希望觀眾最終能明瞭。剪輯過程中,我們考慮過好幾種不同的開頭。電影一度始於奧黛莉步入公寓,心想:「我感覺自己被監視。」也曾用火車上的 3D 影像開場,又或是布拉克站在書桌前寄信給奧黛莉,最後又加進茱莉安的蒙太奇畫面。

一些朋友看過前幾版的初剪。其中一個精明的友人,他剛好才重溫過《死囚逃生記》。我問他是否察覺片中的引用,他回:「什麼意思?」奧黛莉大部分的內心獨白都來自那部片呀,但他完全沒發現。後來,我在片中加入一顆拍攝奧黛莉翻轉雙手的 3D 鏡頭,去重現《死囚逃生記》的開場畫面,主角在車裡解開手銬,做了這個動作。總之我們透過各種暗示,觸發觀眾理解這部作品對布列松電影的呼應。

──布雷克提到開頭放入了茱莉安的鏡頭,她是索菲亞前作《Maison du bonheur》(2017)的紀錄對象。在這些鏡頭裡,原始素材是靜音的。我想詢問關於本片的聲音設計,還有跟 Sarah Davachi 合作的配樂。

索菲亞.博達諾維奇:電影的開場,奧黛莉像在回憶與茱莉安共處的時刻,或她在剪輯、回顧些什麼。我們可以聽到她的呼吸聲,以及一些細微的沙沙聲。針對本片的聲音設計,我認為創造一個能與 Sarah Davachi 的音樂相輔相成的聲景很重要,進而帶觀眾進入一個恍惚或冥想的狀態。當我在戲院觀賞這部電影時,感覺像被包覆在一條巨大的羽絨棉被裡,這部電影非常悲傷,卻同時也撫慰了我。有點像哀痛的過程,一切彷彿沒有改變,同時也有些事不太對勁。

──我想回到銀幕分身(alter ego)的概念。索菲亞曾多次與演員達拉.坎貝爾(Deragh Campbell)合作,她也在本片扮演了你的分身。布拉克和布雷克各有自己虛構的角色,不同於你們過往的創作,過程中有什麼新的嘗試?

索菲亞.博達諾維奇:我也好奇這是你第一次出現在電影中嗎,布拉克?

布拉克.切維克:其實我小時候演過戲,但我總覺得自己不適合在鏡頭前演出。你覺得自己非常透明,你要非常開放的分享私人的事情。這部作品汲取自我真實生活中的困難時期,我希望能以自己的身份出現,這是一個挑戰。每次觀賞這部片,我看到自己都很痛苦,但這也是作品對我特別的地方。

布雷克.威廉斯:我過往的創作通常是比較精簡、注重結構,或者以蒙太奇為主的實驗電影,沒有人物也沒有對白。作品中若有任何語言,通常都是反諷。參與這個影像通信計畫,起初要我讀出旁白並不容易,我也想過其他替代方式,避免使用自己的聲音。但當我開始寫下文字,靈感通常來自生活中的事,但帶著轉折與ㄧ定距離,以便更融入片中的敘事。我滿享受這個過程,經過幾次嘗試,我找到合適的語調,搭配上影像,結果還不錯。後來,我拍了一部短片,其中包含一個有對白的角色。我預計近期再拍一部作品,應該會有更多的敘事。這部電影像是開啟了新的可能,讓我能在未來的創作中探索。

索菲亞.博達諾維奇:這次,我跟達拉實際上只有四天時間來拍攝她的片段。要在如此有限的時間去勾勒一條敘事線,連接起不同創作者的素材,是很大的挑戰。我認為她的表演必須暗示某些情緒,隨著角色進展或選擇逃開,又或只是找出一種溝通或不能溝通的方式。她的表演必須有種變色龍的特性,以便適應與調整,同時也保持一種非常光滑的中立性。

達拉是我的好友,她除了要接收各種關於角色的概念,我們也試圖將「奧黛莉」的世界與茱莉安世界融合,創造出新的宇宙。同時,在我經歷分手或失去摯友的過程中,她也作為一位朋友陪伴我。在奧黛莉的世界中,達拉創造了自己的版本,去詮釋發生在我身上的種種。這也像片中布雷克用 Google 地圖探索茱莉安的街區,我從中獲得鳥瞰自身的機會。

──我對片中引用的其他作品很感興趣,尤其布雷克敘述了一段關於藝術家白南準(Nam June Paik)的故事,還有與「無聊的美學」(aesthetics of boredom)相關的概念。能請你談談為何放進這個段落?

布雷克.威廉斯:白南準的許多創作都跟映像管電視有關,片中我也用同款的電視拍攝。他的作品對我影響深遠,當我 17 歲在高中創作錄像藝術時,有人告訴我應該關注他的作品,因為我的創作與他幾十年前的作品有許多共同點。當我為本片重建這個新的段落時,便想用我的聲音藝術老師的故事來向他致敬,她也深受白南準啟發。當他去世時,她在課堂上當著全班的面哭了。

我嘗試開展這個敘事,在研究的過程,我發現一篇談論白南準作品的碩士論文,其中提到了「無聊的美學」,當我們體驗藝術時,無聊是如何在意識中作用。我大致瀏覽後,發現內容呼應了片中處理的一些主題,與索菲亞本人和奧黛莉這個角色所經歷的哀悼過程相關。你同時感到疏離並脫離現實,生活或影像從旁流逝,你沒有真正地在場。我找到在白南準的作品、我所感興趣的、該研究生寫作的這種美學經驗,三者間的詩意連結,這也是我對奧黛莉這個角色的理解。

──我對電影的色調與字卡顏色也很感興趣。從藍色、紫色到紅色,好像有個漸進的發展,帶出不同階段的情緒和狀態。

索菲亞.博達諾維奇:我們在墨西哥城跟一位很棒的調色師合作,他是 Churubusco 工作室的 Rodrigo Moreno。他為作品帶進許多生命力,在形式和感覺上把整部片串在一起,尤其是不同影像格式間的轉場,他的工作讓我留下非常深刻的印象。顏色能夠傳達敘事和許多細微感受,跟他開始合作後,我才參與更多調色的過程。

至於片中的字卡,如同布拉克稍早提過,重點在於強調時間的流逝,有些日子走得比較慢,有些日子比較快,其中還有一些間隙。藍色與我其他的作品有關聯,特別是短片《Point and Line to Plane》(2020)。對我來說,藍色是代表悲傷的顏色,同時也代表著已逝之人的精神。奧黛莉正度過不同階段的哀痛,布雷克與布拉克的角色同樣如此,在與她通信的過程中,經歷不同的理解和啟示。這個心境轉變很微妙,就電影與角色而言,存在這些細小的姿態,逐漸走向清明。

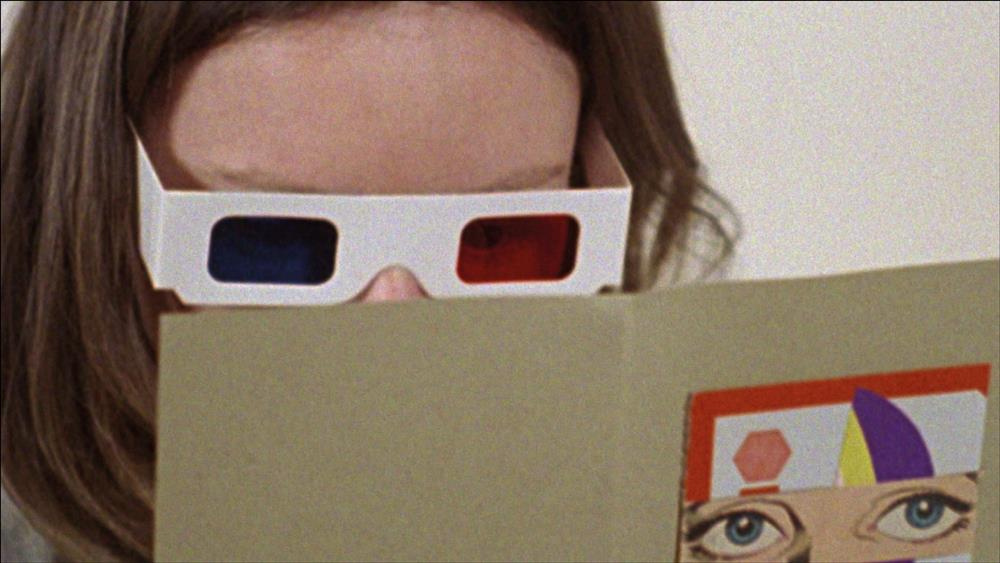

電影的結尾,奧黛莉擁有一刻的隱私,讓她和自己的想法獨處,無需被迫清楚表達她的感受,這體現在顏色的轉變。我不會去解釋結尾那一刻的紅色,觀眾能有自己的解讀或聯想,但我認為透過顏色來標記三人故事中的進展是很重要的。此外,它顯然與奧黛莉在片中佩戴的紅藍 3D 眼鏡有關。這兩種不同的視角,分別是左眼和右眼,紅色和藍色。它們各自獨立,但也合併起來創造出另一個顏色和觀點。電影中有紅、紫、藍三種顏色,同時也有三個人物,這也是一種有趣的關聯。■

.本篇專訪,由 2023 台北電影節與《放映週報》合作完成。

.封面照片:《親愛的奧黛莉》劇照;2023 台北電影節提供