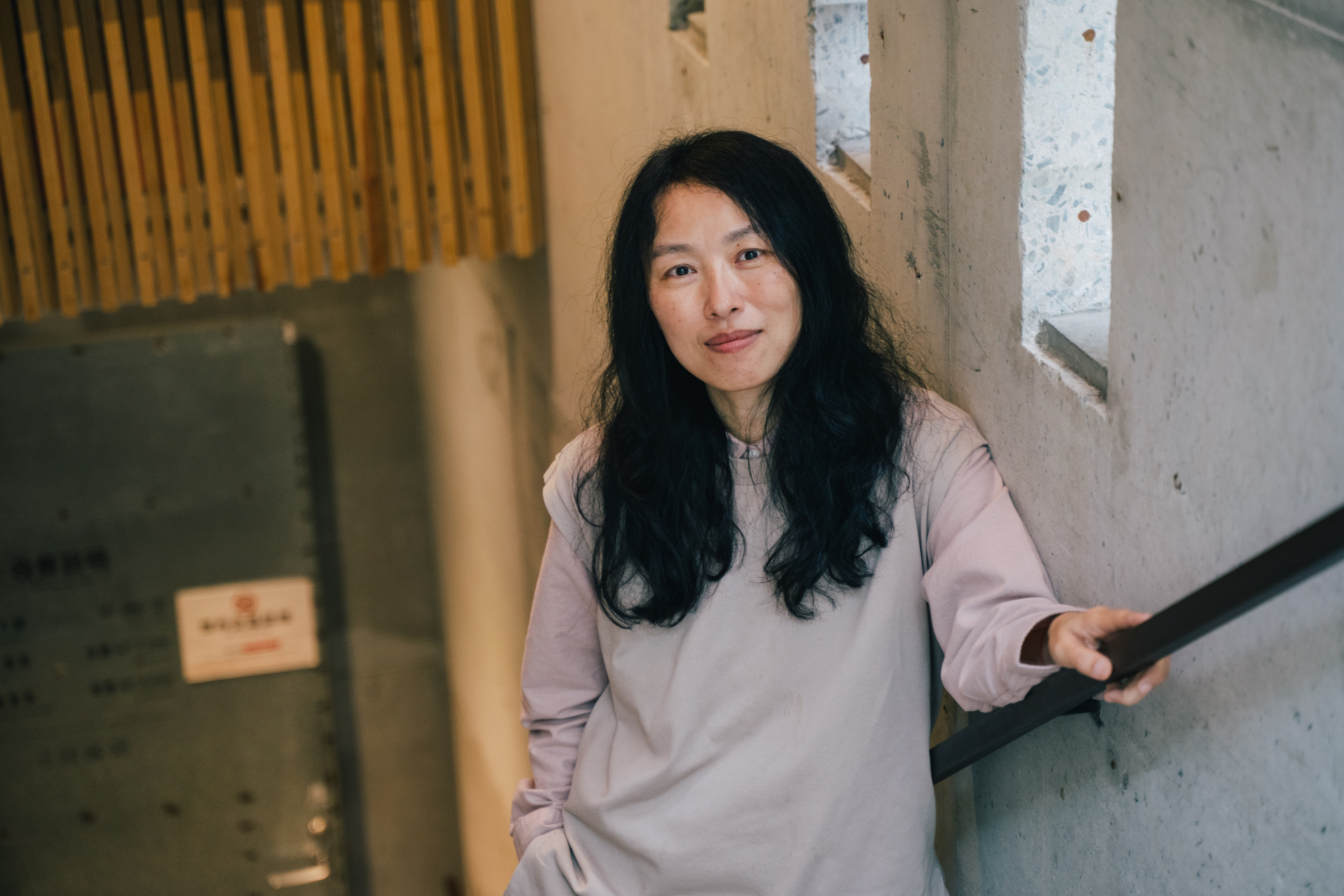

從「家庭理髮廳」到「在路上」的創作軌跡——專訪《本日公休》導演傅天余

什麼是「臺灣人情味」?「家庭理髮」的精神何在?文學、編劇出身的導演傅天余,慣以細膩語言詮釋不同世代女性,乃至家庭、人際之間的情感,「人」一直是其作品關注的面向。新作《本日公休》以「家庭理髮」為核,延伸建構出跨越血緣、地域,乃至世代的情感維度。本篇訪談試從導演創作故事至拍攝電影的緣起出發,在影像與敘事中梳理她對「家庭」、「理髮」,與此空間中「人」的想法,以及其透過電影中的「上路」和移動,對所謂「臺灣人情味」的理解和體悟。

※※

──我們知道《本日公休》的創作靈感來自導演的母親,而之前導演在中時紀錄電影院就有以短紀錄片的方式拍過母親的理髮院(《阿蕊的家庭理髮》),能否請導演分享這次決定將故事拍成劇情長片的契機?以及改編真實人物、本於親身(童年)經驗的創作過程,與過往其他作品的編導有什麼不同?

傅天余(以下簡稱傅):《本日公休》很特別的是,它的故事其實就是在我真實生活的環境中發生,對一個創作者來說,那就像呼吸一樣的事,原本並不會特別覺得是個「題材」。

直到你提到的紀錄短片《阿蕊的家庭理髮》,那是 2010 年紀錄片雙年展(TIDF),當年的主題城市就是臺中,因為我就是臺中人,於是當時的策展人楊力州導演就請我拍一段臺中的故事。雖然沒有拍過紀錄片,但那次的機會我就拍了自己最熟悉的母親的理髮廳,那是一個重要的契機——我第一次把攝影機鏡頭對準自己的家,第一次透過攝影機鏡頭看我從小生長的地方。以前我在家裡就是女兒,但那次我用了導演的角度與眼光來看「家」和「母親」。

作為導演,那次拍攝我有深刻的感覺,就是覺得我媽媽的家庭理髮院是個有趣的世界,看著畫面中她和老客人的互動,我就發現這會是個很好玩的戲劇題材。但當時它就是個有主題、有方向,卻沒有明確「故事」的東西。一直到三、四年前我回臺中時,聽見母親一通電話要去幫老客人剪頭髮,當時的我就像《本日公休》裡的兒女們覺得:「浪費時間又賺不到什麼錢的事,幹嘛要去?」但我媽那種覺得「本來就是應該的」而並未去計算時間與金錢的情感,讓我找到了那個「故事」——以我對電影的直覺,我知道這就是我想拍的電影,很簡單,以「人」為主體的故事,像是大衛林區(David Lynch)《史崔特先生的故事》(The Straight Story,1999)那樣,一個老先生在田野間開著拖拉機去找哥哥,畫面純粹而美好。我媽媽的那通電話就像一個按鈕開關,按開了,故事就出現了,事件和角色就這樣慢慢長出來了。

拍《本日公休》時,我一開始就很清楚這次是要拍劇情片,不是傳記電影,我清楚知道現實與戲劇的差別,劇情片相較紀錄片是可以很加入導演視角編導與創作的。尤其商業電影,資源、配備,和各項條件加成,我很清楚這不只是自己用來抒發對母親情感的電影,而是要給很多人看的故事,它必須貼近人們的生活。而正因為我拍過《阿蕊的家庭理髮》那樣的紀錄短片,所以這次創作更能清楚劃清界線,創作一個「fiction」(虛構故事)。

──所以,除了阿蕊去幫老客人剪髮一事是母親的真實故事,其他理髮院和阿蕊家中發生的大小事,大部分都是後來虛構的嗎?

傅:《本日公休》其實是我寫過最難的劇本,因為沒有一件事是「完全虛構」的,它濃縮了我從小在理髮廳長大的見聞,包括小孩子來剪胎毛、高中生來剪頭髮和媽媽的爭執,以及伯伯們的閒話家常。它就是把我成長的記憶,從過去到現在的漫長時空做了一個戲劇的鋪排,但它不是懷舊和回憶的電影,並非紀念什麼已逝的行業,反而是個發生在當下的電影,回憶只是作為我寫作的資料庫。

至於真實與虛構的劃界,其實所有故事都是來自真實,並加上創作者、編劇的轉換。比如阿蕊去幫老客人剪頭髮的故事,電影情節和我媽媽的真實情形也不盡相同,從紀錄到虛構,我也要加上電影所需要的技術性的「編織」。

──那麼從「真實」到「虛構角色」,也請導演談談「阿蕊」角色的形塑與建立。以及以母親為藍圖的想像到選角,到最後與陸小芬的合作經歷?

傅:其實從開始企劃到選角前,大家都在問我要找誰演阿蕊,畢竟《本日公休》是個所謂「大女主」的電影,沒有找到對的女主故事無法成立,電影也無法開拍。當然,我寫劇本時想像的就是母親的臉,大概是 2021 年底,我們開始選角時把檯面上下的演員都想過一輪,就是沒有一個特別「對」的人,我也說不出「不對」是少了什麼,但就是很直覺的感受。因為我清楚知道我要觀眾看到阿蕊時認同她就是一個理髮阿姨,而不是誰誰誰在「演戲」,所以「生命感」至關重要。

後來是某天聊到「陸小芬」三個字,我突然驚覺自己怎麼會漏掉她,但畢竟她已從銀幕上消失了 20 年之久,當時的我甚至不知道她現在的樣子。沒有抱太大希望地打聽管道,並寄了劇本給她。沒想到,兩天後陸小芬就說這是個很棒的故事,說想見我,和我聊聊。會面當天她素顏、紮著頭髮,提著水果來,就像遠方親戚來探親一樣,我原先準備好要說服她接演的說辭都派不上用場了,因為她來,就是如此簡單直接地要告訴我,她想演好這個角色。

──電影裡陸小芬熟稔的剪髮技術是怎麼拍成的?導演如何與演員合作,讓「陸小芬」成為「理髮阿姨」?

傅:我一直都知道自己要拍一個真的會做這件事的「理髮阿姨」,而理髮是高度技術性的事。比如,理髮師要一邊剪頭髮,一邊和客人說話,演員便要同時記下臺詞、演情緒,時不時抬起頭來和客人互動,看向鏡中的客人,但手又不能停下來。我自己從小在理髮院長大,一看就知道這是不是真正「剪髮」的樣態,因而在電影中呈現這項技術,必須要達到自然、順手的程度,必須花很多時間準備,不能只是做做樣子或找替身。

所以,當時我們替陸小芬和方志友安排專業理髮訓練,同時又特別請老師傅來教傳統家庭理髮的特別技藝——剃頭、梳油頭、熱毛巾等,兩套剪髮課再加上表演老師,對陸小芬來說有很長的前置準備與訓練。令我驚艷與感動的是,陸小芬不但接受所有安排的訓練,在技術上、表演上的要求更比誰都來得高,所以我能完全放心讓她詮釋「阿蕊」這個理髮阿姨的形象。

──除了演員表演上的籌備和訓練,可以注意到《本日公休》以多顆特寫鏡頭拍剪髮時的手部動作、拍工具包內一字排開的理髮工具等,能否也請導演談談拍攝「理髮」一事的場面調度,以及呈現「家庭理髮院」的影像美學?

傅:當時在找技術團隊時,我就知道我想要拍的是很生活而流動著老派情感的電影,但是就像方才說的,《本日公休》不是追憶,而是當下的電影,所以我的直覺是要在老派的氛圍中找到年輕的活力,所以我就想找年輕的、新的攝影師,並且是要拍人物很有感覺的,最後便找到之前因為評審工作認識的張誌騰來擔任攝影。但不論是攝影還是美術、場景等,我從來沒有特別跟誰聊過我們要什麼樣的「風格」,我覺得風格不是定出來、框架出來的,因為《本日公休》要拍的是「人」與「人情」,我們會去討論每一場有「人」的戲,在裡面我想要觀眾看見什麼流動的情感,就用相應的鏡頭語言呈現之,所以最後可以發現我們很常是用中景到特寫鏡頭在拍人物。

我們拍攝的理髮廳是實景,它的空間就會決定拍攝方式,因為整個場景空間小小的,所以器材我們就特別選了 Sony VENICE 攝影機,它機身可以拆卸,又方便自由移動,然後我們也很少塞入軌道、燈,或是升降機等器材。所以風格其實是這樣來的,它首先根據電影的內核——亦即你想說的故事和想要拍的主體,再來就是根據現實上的條件和限制,決定拍攝器材後,鏡頭語言也就自然成立。

──那麼,這個理髮廳作為電影這麼重要的場景,可以請導演分享理髮廳的場景選擇、美術設計,乃至陳設的過程與概念嗎?

傅:《本日公休》原先找了很多間臺中的理髮店,最後還是回到我的老家拍攝,不是因為私心或什麼情懷,而是考量到店鋪基本條件、改裝潛能等,最後我們的技術團隊,包括美術和攝影都覺得適合,才決定直接以我媽媽的理髮店作為主要場景。雖然我們做了一些陳設,門面也有改裝過,但奇妙的是,因為裡面的道具——包括剪髮椅、吹風機、梳子等——都是原來的,所以有種不著痕跡的感覺。身在其中,我們並沒有在人造的電影場景之感,那裡有著自然的、不用刻意做舊的生活感。拍片時我覺得那是個奇幻寫實的地方,因爲邊排戲,隔壁我媽媽有客人時,還會開店剪頭髮,所以真實與電影的界線變得模糊,電影真的就成為生活的延續。

──可以注意到本片敘事並不全然順著時間軸走,片段反而透過一些閃回、倒敘重演的方式推進,請問導演有無特別安排的用意?

傅:電影裡看到的一切都是導演特意安排的,只是這個特意安排發生在什麼階段。對我來說寫劇本是一次,拍攝是一次,進入後期剪接又是一次。記得剪接時我們突然卡關時,就想到工作室白板上寫的一句話——「它只會更好看」,發現某場戲能夠更好的可能,也就是每一次調動和特意安排發生之時。《本日公休》透過回憶調動事件順序,其實就是順著故事,它該怎麼走就讓它到哪裡去,並相信素材到不同階段,都能重新被編排出不同的效果。

可能也因為我自己同時是編劇,所以每回拍出來的電影總是會跟劇本不太一樣,故事經歷不同創作階段的取捨與重新調度,會產生新的意義和樣貌。比如電影裡陳庭妮飾演的大女兒有一段收到阿蕊傳來的一堆長輩圖,原來劇本上我寫的是母親傳給女兒和自己和朋友去海邊拍的照片,剪接時卻覺得,既然這只是個轉接,有什麼不能更動的?所以才有了後來大家看到的「長輩圖」的呈現,而母親和朋友去海邊出遊的段落則放到電影後段。而阿翰片末拍的廣告原來是手遊廣告,後來我覺得做成護髮乳廣告更好笑也更符合「頭髮」的主題。電影最怕就是無聊,一定要夠好玩,不同階段的創作也才有意義。

──《本日公休》重要的母題之一便是親情,而可以注意到導演在不同世代間呈現一種「不完整」(父親缺席、離婚)的家庭,而舊作亦可見主角來自單親家庭,想請問導演創作時是否有意識如此安排?其中想法為何?

傅:我自己的父親走 10 年了,所以好像一直都是把習慣的家庭狀態寫出來,而在《本日公休》中理髮阿姨老公的「缺席」其實更像是創作上的考量,如果把這個角色放進來,其實會讓整個故事結構改變,很多事情會變得比較複雜,想要談的人物感情也可能失焦,所以與其說刻意的「缺席」,不如說是創作編劇的斟酌。

但另一個更有趣的是離婚的「阿川」一角,透過阿川的離開,其實是在展現我想談的家庭情誼之核。片中非常有趣的是,跟阿姨最親近的家人反而是「前女婿」,也就是沒有血緣關係的人,這樣的感情在臺灣其實很常見,常常有情感糾葛的當事者分手了、不相往來了,但身邊人的情感網絡卻未因此斷絕,這對我來說是很可愛的。臺灣家庭中有很多像阿川和阿蕊這樣說不清關係的「家人」,但就像電影裡阿蕊的一句臺詞,「人跟人之間難道一定要有什麼關係才能互相關心嗎」?阿川或許不是真正的「離開」,而是透過他在這間家庭理髮中與阿蕊一家的互動,讓觀眾去思考——什麼情感才能稱之為「家人」,什麼關係的人又能組成一個「家」?

──那除了阿川以外,其他與阿蕊沒有血緣關係,並且是阿蕊上路後在理髮院外遇見的角色,能否請導演分享一下這些角色形塑和他們建構的情感維度?

傅:陳柏霖特別演出的角色其實很有趣,因為在電影前面阿蕊的大兒子就和母親說要創業弄太陽能板,母親不能理解,兒子又覺得媽媽太落伍,兩人爭吵不休。直到阿蕊上路後遇見陳柏霖,他家和家中各式生活用品都是太陽能板做的,於是阿蕊馬上搬出兒子曾說過「得綠能得天下」的話與之交流,兩人反而相談甚歡,甚至交心。

後來阿蕊幫陳柏霖剪頭髮時還一邊說出了自己對孩子的擔憂,透過一個陌生人,看似對立的母子關係有了互相理解的可能,這就是臺灣家庭跨世代的溝通,世代和解總是發生在與外人的互動中。我們不像歐美會家長與孩子「坐下來談」,平時與家人總是囉唆與抱怨,但真正的關心與愛反而會在外人面前顯露。除了陳柏霖的角色,還有阿蕊去幫許醫師剪頭髮時說的真心話,以及最後為孩子向神明祈求之時⋯⋯這些理髮院外的「陌生」環境與人,反而促成了世代溝通與理解。

──《本日公休》中的臺語對話很多,在不同輩之中又夾雜國語,能否請導演分享一下本片的語言表現?

傅:寫《本日公休》時我在對話就下很多功夫,因為它就是要忠實反映出那個世界的人的語言。比如高中生來剪頭髮時講國語,阿姨用臺語回應,但他也聽得懂,這樣寫實的對話就是我想呈現的,而不是一定要將本片設定成全然的「臺語片」。拍攝過程我也遇到一些困惑,比如演員的臺語不夠「標準」怎麼辦,我去問過吳念真導演,但他給我的意見是要我保留各式「口音」,而不是全都要求「用力」、字正腔圓的臺語,國臺交雜反而是最自然的。除此之外,我也特別跟演員討論每一句臺詞怎麼講比較好,比如電影最後去阿蕊去拜拜一段,劇本原先寫的台詞是要「給他們(孩子)保庇」,但陸小芬給我更生活化、口語的表達是祈求神明「報一條好路給他們走」。與演員溝通、交流後,我們在台詞上做了諸如此類為求更「真實」的調整。我一直很在意劇本和電影裡的語言,它必須自然,但沒有一句「廢話」,都是該講的、要講的話,用生活化的方式表現。

──本片阿蕊自己開車離開熟悉的理髮店,而導演的舊作中人物們似乎也都(想)去到北歐、遠洋群島等「遠方」,如此設定似乎創造了遠離現實/現狀的敘事空間,請問導演此設定對於角色成長有什麼幫助?

傅:其實在我要準備寫和拍《本日公休》時有意識到劇本中「遠行」的共同徵候,三部作品就好像我的「旅行三部曲」,當然我並不是刻意安排的,但創作永遠都會真實地反映創作者不同生命階段的感受。第一部《帶我去遠方》(2009)是小女孩嚮往虛構的遠方;第二部則是女人對愛情的期待,透過去到遠方看見生命的可能性;而到了《本日公休》,我覺得它不是離開,而是一種「回家」。

阿蕊不再嚮往虛構的世界,她明確知道自己要做什麼,幫老客人剪完頭髮回來後也只有她自己知道自己「賺」到了什麼。也許這就是我拍電影的感覺吧,一趟困難重重的旅程,但我清楚知道我「賺」到了許多珍貴的事物。《帶我去遠方》的主題曲叫做〈出發〉,到了《本日公休》,我拍了一個「回來」的電影,一個出去後回來,然後知道生活會繼續下去的狀態,這也是我現在對生命的看法,去到「遠方」後回來便發現,所有最好的東西可能就在原來的生活裡。

而電影中每個角色都在「尋找」、「前進中」、「在路上」的狀態,我覺得人生就是這樣直直開,會遇到很多人,相遇時彼此「惜情」與祝福,這就是我最喜歡的臺灣人情味。比如在電影中有兩個紅包:一個是阿姨幫許醫師剪完頭髮後兒女包的,以此謝謝這個剪髮阿姨讓兒女們記住了父親最好的樣子;另一個則是最後阿蕊包給阿川「祝你幸福」的紅包,都有離別之意,卻分別代表了感謝與祝福,這大概就是現在生命階段我對「人」能想像和體悟最棒的狀態。

──承導演所說的,離開上路與角色們,乃至自己創作「在路上」的狀態,《本日公休》的主線聚焦在「阿蕊開車前往彰化」之過程,途中她更遇到不同的困難、角色,導演是否有以公路片的框架敘述、理解影片?又,可以注意到阿蕊開的車型號是近 50 年前生產並流行的「Volvo 240GLE」,想請問導演選擇這輛車是否與阿蕊的角色有關?

傅:其實我不會用什麼電影類型去想像劇本,故事該發展到哪就怎樣下去,不是為了寫「公路電影」而這樣說故事,我一直覺得拍電影最根本的不在類型,而是你要傳達什麼故事,所以用適合的方式傳達,故事也就自然長成那樣。至於阿蕊開的車子,我們確實花了一段時間想像適合、符合角色身份的老車,也跟美術指導考量到執行的問題。

我們看了各種品牌、款式、顏色的車子,最後覺得電影中看到的「Volvo 240」車款樣子很符合,背後出售者是一名臺中老校長,這臺車是他非常愛惜的一台車,外表甚至沒有太多使用痕跡,因為他平常捨不得開,一直到他自己行動不便,沒辦法再開這台車了,才決定將它割愛出售,也才被我們的劇組人員找到。我認為,他對老車的珍惜之情甚至很符合電影的精神,就好像它早就在那等著被我找到一樣。

──最後請導演談談從文學創作;到第一部長片《帶我去遠方》的完成;到《我的蛋男情人》(2016)轉向商業浪漫愛情喜劇;再到《本日公休》的創作歷程轉變與可能的類型轉向。

傅:我做過很多商業的案子,也當了很久的導演,從第一部片到現在,因為都是原著劇本,所以都是自己很有感受的題材,比如拍《我的蛋男情人》時我就對於科技可以製造生命感到很稀奇,所以拍了以凍卵為題的電影。其實創作就是反映創作者在不同階段對生命的不同感受與興趣,形式與風格則是跟著每一個題材而來的。像《我的蛋男情人》就很明確是商業愛情片,而到了《本日公休》,雖然我不會特別用「商業」定義它,但我清楚知道它是要面向很多觀眾的,所以說故事的語言也要貼近觀眾,我在乎的是大家看了之後的感受是什麼。

《本日公休》的創作歷程可以說是目前最快樂的,因為現在的我清楚知道「拍電影」是怎麼一回事,我深知它所需要的金錢、資源、人力,與時間成本,它不是純粹的一股傻勁,所以當我清楚想過並精準規劃過,整個製作過程即便漫長,但都能順利。我可以好好去體會過程的意外與驚喜,與演員與團隊碰撞的火花等,途中我從未有過不安與害怕,這樣的創作是享受並快樂的。■

.封面照片:《本日公休》導演傅天余;攝影/古佳立