挑戰自己、挑戰觀眾、挑戰賀歲片——專訪《詐團圓》導演葉天倫

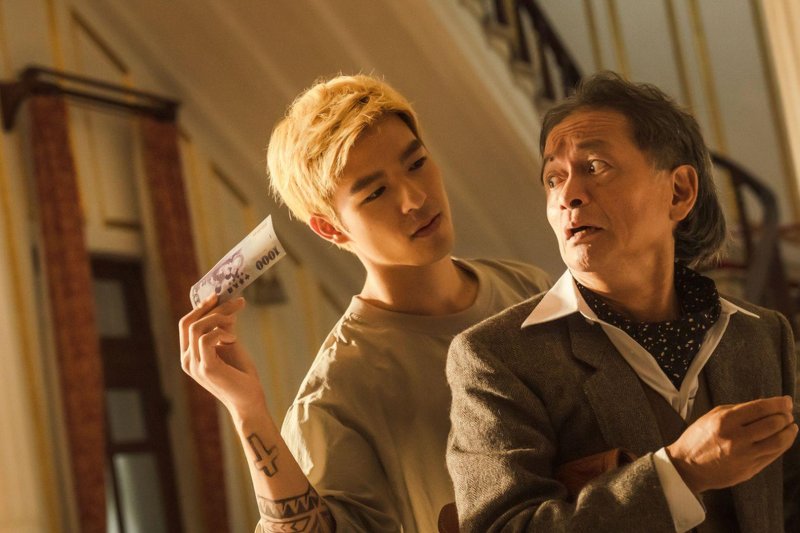

曾以《雞排英雄》(2011)、《大稻埕》(2014)掀起「臺式賀歲片」風潮,臺灣導演葉天倫相隔將近 10 年後,再於 2023 年春節賀歲檔期推出作品《詐團圓》,彙集陳淑芳、謝瓊煖、隋棠、邰智源、陳昊森、盧以恩等演員陣容,老中青三代,不同領域,五湖四海共冶一爐。在後疫情時代,賀歲電影面臨甚麼挑戰?本期《放映週報》專訪葉天倫導演,聽他談新片的創作歷程,也回首過去,反思賀歲電影的過去與未來。請見以下專訪紀要。

※※

──請導演先談談《詐團圓》的創作緣由?

葉天倫(以下簡稱葉):一開始,我拿到一個來自客委會的電影輔導金,寫出一個「美國回來的孫子跟客家阿嬤」的祖孫故事,劇本寫好就通過。但是,第一版的劇本寫得不夠好,太平淡、太溫暖,再怎麼改,本質就是那樣,後來就整個劇本都拋棄重寫。第二版的劇本是一個關於白色恐怖的客家族群故事,角色、萬字大綱、分場都寫好,但覺得太沈重,原本的「祖孫關係」有點跑掉,所以就放著。一直到 2017、2018 年的時候,才重新開現在這個頭,想說:「如果故事裡的孫子,不是真的孫子呢?」如果他是要來騙這個阿婆呢?因為臺灣有很多簡訊、電話詐騙,就決定把詐騙這個元素加進來,但是,故事的核心還是親情。

前兩個版本只是溫暖的故事,這個版本才確定要放在賀歲檔期,所以,原本片名叫《團圓飯》,一定是在過年。

──前兩個版本的故事,聽起來有更多在地、歷史的元素,《詐團圓》則聚焦在一個住在舊金山唐人街的美國華裔家庭,之前導演在影集《雙城故事》有拍攝過相關題材,這次為什麼會選擇這樣的設定?

葉:我給自己一個指定題,就是:「美國回來的孫子與臺灣客家阿婆」,這兩個東西我不動,不管怎麼寫,都以這個為出發點。舊金山的華人很多,世界幾大的唐人街就是紐約、舊金山跟倫敦。我妹妹嫁到舊金山,我有認識一些舊金山電影圈的人,再加上《雙城故事》的時候,在那邊拍攝一個月,也認識了他們的電影委員會,很多空鏡都是電影委員會授權給我們用。我覺得,「那就去舊金山囉」,就把它寫進來,那是我的資源。如果沒有疫情的話,真的要去美國拍,後來沒有辦法。所以,現在看到的內景都是在臺灣搭的。

在開場唐人街,邰哥在雜貨店整段都講粵語,後來還講客語,那是他本來就會的,真的嚇死我。邰哥語言天份很好,去日本也不需要翻譯的,所以他其實給我很多這個角色的厚度,他也有帶兒子移民加拿大的經驗,知道在唐人街開雜貨店的廣東人生活。電影裡,邰哥留的菲哥頭叫「Mullet」,在 80 年代很流行,我要他留這個頭,因為你去任何地方的唐人街,都會覺得回到 80 年代,他們在那個時代移民,就都沒有改變過,還在播四大天王的歌,路上也聽得到梅艷芳跟鄧麗君,不管到紐約、倫敦都一樣。片頭放麻吉弟弟的歌,也都是指定 80、90 年代。這些其實很多人都拍過,但我要一個 2023 的版本,把我想到的元素加進來。

──有因為疫情造成的拍攝限制,而更動故事設定嗎?

葉:原本劇本就是這個結構,也沒得動。只有疫情嚴重的時候有想過,那時是 2021 年初開拍,後來停拍一年,想說乾脆孫子不要從舊金山回來,從臺北回來可不可以?但往那個方向想就發現行不通,因為文化衝擊不會出現,我覺得原本那個初衷不能動,所以最後還是回到這個原點上面。

──電影雖然以詐騙為主題,最後卻又透過劇情翻轉,回到祖孫情的主軸。為什麼會有這樣的設計?

葉:我很喜歡看各警察分局的 YouTube 頻道,他們會剪接在路上追捕、查緝的秘錄器影片。裡面最多內容其實是去銀行阻止詐騙匯款,我很驚訝,很多老人家不是知識水平不高,可是如果沒有被阻止,幾百萬就要匯出去了。警察來勸他們,他們還會不聽、不相信警察,會說:「沒有啦,你聽我講,那個真的是我兒子。」人到底為什麼會被騙得這麼徹底?我發現是因為親情,很容易上這個當,就是因為太在乎家人。

像我爸媽,在影視行業見多識廣,有時候還是會打電話,問我說我現在在哪、有沒有被綁架,我想說你們不是拍片的嗎,怎麼還會被騙?就是因為是家人,太在乎了。我把這個寫到劇本裡,設計阿婆的角色。可能很多人覺得:「有那麼容易受騙嗎?」,但就是這樣,尤其是臺灣人,很容易被親情影響,容易上當。我把它設計成核心寫出來。

──在電影中,阿婆看起來也不是典型的受騙者,她跟主要設局詐騙的王芸,兩人的互動也讓人在意。可否請導演多跟我們聊聊阿婆與王芸的角色設計。

葉:電影最後,以我創作上的立場,阿婆跟王芸在那個暗牆裡面把事情講開了,才順著對方去演這場戲,來除掉侵佔家產的外敵,但她沒想到王芸最後多來一招,主動揭露跟 Jason 的關係。

阿婆是集團的 CEO,騙她的人太多了,不管是詐騙或商業上,她的閱歷不太可能這麼好騙。但是,一半一半,阿婆看到 Jason 想到自己的兒子,的確也是。我覺得故事裡面的角色都是這樣,沒有人全然相信,也沒有人全然在騙人,每個角色都在游移。因為在游移,所以那個「猜來猜去」才好看。觀眾也不太確定,其實因為角色也不太確定、也還在摸索,要做某件事情之前,都要先放某個風聲試試看,才可以繼續往下走。但沒有人說,「就這樣了,我不要動。」沒有這樣的人。

王芸的部分,我跟隋棠討論很久,因為要翻來翻去。例如 Jason 被附身這場戲,Jason 是在演戲,但他為了演足這個戲,也要騙他媽媽。當 Jason 蹲下來對隋棠說話,你會發現隋棠眼睛裡帶著淚光,因為那一刻王芸會懷疑 Jason 到底是不是在騙人。我跟隋棠討論,她不能演得讓觀眾覺得她在配合,而是要真情流露,讓觀眾覺得好像是阿興在跟她說話,然後去猜想 Jason 到底知道了什麼,因為計謀會跟著改變。

我很喜歡這樣角色之間的互動,我做表演老師的時候,常跟學生說,所有人都是話中有話、台詞都不是字面上的意思。解讀劇本的時候,千萬不能看到「對不起」就充滿歉意,因為也可能是複雜、可能是反諷、也可能開心,如果寫出來只是表達充滿歉意,那沒有意思。所以,一定要知道什麼是「話中有話」,這個劇本裡面就充滿話中有話,唯獨 Jason 真心在騙人,但昊森也演得很好,他真誠地在騙人,最後發現自己才是被騙的那個。

──有特地跟演員隱瞞劇情嗎?

葉:沒有,劇情都有跟演員說,因為太複雜了,需要演員跟我一樣理智,一起知道發生什麼事情,再一層一層解開。陳昊森唯一不知道的,就是要被隋棠賞巴掌(笑)。我開拍前跟隨棠討論,開拍的時候雙機拍,一口氣把戲拍完,演、演、演⋯⋯啪!大家都傻了,陳昊森也傻了,但他還在戲裡的狀態,然後隋棠又多加一些台詞罵他,於是就「哇!」哭出來。他自己也沒料到會這樣,我覺得效果蠻好。一喊卡以後隋棠就去抱他,「對不起,是導演叫我打的。」我趕快說,「對啦,是我的錯、我的錯」。

那個表演對我來說就是有機的,它是不斷在改變的。就算劇本寫好、排好戲、都講好,到現場去還是不一樣,因為場景、因為鏡頭、因為其他演員,或者因為我們只剩半小時就要離開這個地方。各式各樣的可能性,我們都要能隨時變通來處理。

──電影成品刻意隱瞞很多資訊,模糊角色的動機跟計謀,在剪輯上的考量是什麼?有其它剪輯版本嗎?

葉:有,其實剪掉將近 40 分鐘。當然有那 40 分鐘會看得更完整、更清楚,可是電影有時候就是這樣,不要講太滿,只有這樣的結果跟可能性,這也是我這幾年的學習。當然,也不能都不給觀眾任何線索,我這次找一個「中間偏線索少一點」的位置。

我剪掉蠻多部分,讓觀眾自己去補,我只會給前後,觀眾自己要去連結那個橋樑,有連到的人可能有多一層體會,沒有連到也不會不理解這個故事,可能感覺怪怪的,也沒關係。我跟剪輯師留下大節點,讓觀眾自己去連結。我喜歡這種留白,讓每個人看到的電影都不太一樣,儘管故事都一樣,但需要自己連結的部分,有的人連出高速公路、有的人連出石子路。有點像模型,都提供一樣的東西,但每個人做出來都不太一樣。

視覺設計與演員安排 像一家人一樣說故事

──電影裡角色身上的珠寶、服裝讓人印象深刻,可不可以談談造型上的考量?

葉:臺灣也有很多很好的在地品牌,像是淑芳阿姨、瓊煖姊、隋棠身上穿的中式禮服,是龍笛,一個老品牌的貴婦服飾,設計感很好。他們身上的珠寶也沒有找國際品牌,都是臺灣品牌。淑芳阿姨身上的珠寶價值 4,000 萬,瓊煖姊身上也有 2,000 萬,所以拍片的時候就一直有個保鑣站在旁邊(笑)。

──導演作品一向都會穿插一些奇幻成分,這次也有兩場跳舞戲的設計,一是王芸跟兩個男人的三人舞,二是在〈查拉圖斯特拉如是說〉的配樂下拖延二叔公的戲。這兩場戲都用比較惡搞的方式處理關鍵場景,為什麼會有這樣的編排?

葉:第一場舞蹈是三人探戈,另一場是溜冰。其實也是我給自己的挑戰電影就是要提供一些新的、意想不到的安排,劇情跟角色都有了,故事也走到那個階段,王芸就是要刺探軍情、藍鈞天飾演的律師就是要防守,一攻一防要怎麼弄?我想到的就是探戈,然後再加一個進來鬧的,就變三人舞,三個人的攻防又更有趣。邰智源應該是要來幫隋棠的,但因為吃醋,可能搞亂一切。我覺得這是挑戰自己的創造力,那場戲也完全可以是一個講台詞的戲。其實我還是寫了台詞,但開拍候我就發現不用,舞蹈就講完了。

溜冰那段,我想向溜冰王子羽生結弦致敬,所以最後就丟花跟小熊維尼娃娃。其實這場戲一樣是一攻一防,我要阻止你進來、你想進去。我們找武術指導、舞蹈室的學生、替身,其實你一看就知道是替身,但沒關係,這就是電影嘛,電影就是可以這樣。觀眾可能會覺得太扯了,但同時又蠻合理的,就看完了。但同時我還穿插了另一邊瓊煖姐的嚴肅表情,就會知道說,雖然好像鬧著玩,但有的人還是很嚴肅。我覺得這是電影的美麗之處,可以在原本的劇情邏輯跟敘事架構裡面,去玩一些想玩的東西。

──導演作品一向帶給觀眾意想不到的演員搭配,這次也有像邰智源、屁孩 Ryan 這些來自其他領域的創作者加入。可不可以談談和他們的合作經驗?有沒有演出風格協調上的問題?

葉:很開心,一直以來我都喜歡跟很有經驗的演員合作,像邰哥,已經拍到不要拍。屁孩雖然是嘻哈歌手,但他其實是戲劇系畢業,我覺得很好,大家只要對表演有想法,都很適合一起來創作。除了隋棠、淑芳姐,還有像以恩,不要看她那麼小,但她童星就出道,其實是我們前輩(笑)。子熙是北藝大舞蹈系,後來才轉來演戲。所以,這部片就像無敵海景佛跳牆,什麼食材都有,但你不會覺得不好喝,反而還蠻有營養。賀歲片的觀眾來自不同的階層跟年齡,我希望大家進來看電影都能夠各取所好,都能夠被娛樂、滿足。

我在要開拍的時候也有電影圈的人提醒我,說這個卡司來自四面八方,講好聽一點是各方菁英,講難聽一點就是雜牌軍,什麼人都有。有金馬影后、有網紅、有還在唸表演系的、還有嘻哈歌手。但對我來說,我沒有想要統合他們的表演,我覺得他們就是那個角色,在家庭裡面就是什麼樣的人都有,有個奇怪的哥哥,或者媽媽就是個冷面笑匠。所以,對我來說沒有去想表演,因為我不希望他們表演,我希望他們都是角色,進來就是一家人,有邰智源這種愛開黃腔的老油條,也有屁孩這種傻傻的小孩,什麼都搞不清楚。有人說隋棠怎麼演陳昊森的媽媽,但有的人十六歲就生小孩,就是有這樣的人。我沒有在調表演,我覺得你就是這個角色,你如果不是,我就把你調成那個角色,然後沒有要演,因為我們就是一家人。

──這樣的選角跟指導策略是不是只適用於賀歲喜劇?

葉:賀歲片比較是這樣,像《雞排英雄》也是,嚴藝文是北藝大戲劇研究所畢業,也有彩樺姐這種老屁股,或者豬大哥這種資深的。藍正龍是偶像劇男主角、柯佳嬿那時候只是個新手,是我表演課的學生,甚至有不知道哪來的趙哥(趙正平)。但夜市就是什麼人都有,所以,不管什麼樣的演員都可以來。

我喜歡的工作方式是,我花最長的時間在排戲,在現場一定會排到我要的才拍,所以我的 take 很少,基本上不會超過三個。因為我覺得排完了,大家都瞭解這個意思跟節奏,就是這樣。而且,前幾顆我覺得才是演員最新鮮的反應,後面就會想太多,就會想要「做」什麼,那個我就不喜歡了。所以,我常常是排戲花一個小時,但半小時就把戲拍完了。那也是豬大哥教我的「戲理」,戲的邏輯、道理,戲理通了就都通了。所以,現場大家把劇本拿起來,排個三次以後定了,在排的過程,攝影燈光就一起看,等到排完,大家回去補妝,軌道鋪好、燈都打好。回來就是「嘩」,就拍完了。所以,我拍的時間不長,但花很多時間把戲滾起來。

──除了指導演員的方式,賀歲類型還會影響其他創作層面的考量嗎?

葉:我考量的是,我要面對各式各樣的觀眾,以前小 S 最常講「彰化王太太」,我就是在想這件事,我寫這場戲,「彰化王太太」看不看得懂?如果看不懂,我就失敗了。我一定要南投、花蓮阿嬤,或某某幼稚園的小朋友都要看得懂,就算看不懂,他們也要覺得很有趣。我在寫劇本的時候,放在心裡的就是這件事,因為台詞的說法千變萬化,但我的唯一目標就是大部分人要看得懂,不能太艱澀。不過,我還是有時候不把話講完,例如隋棠跟淑芳姐說:「外面的人想進來,裡面的想出去。」這就只是點到為止,她可能是說美國,可能是在說莊家。可以讓觀眾自己去想。

──據說導演在年幼就跟淑芳阿姨在父親監製的作品《在室女》碰過面?

葉:《在室女》就是 1985 年的《台北女子圖鑑》(笑)。女主角是傅娟,演一個從南部來台北的女子,然後被台北誘惑,淑芳阿姨演她的媽媽,從南部上來、抓了兩隻活雞,到通化街來要燉給女兒吃。所以,是有這樣的緣分,小時候片場就有文英阿姨、淑芳阿姨、傅娟,都是我爸那時候拍片的演員,當然,那時候不認識,到了 1989 年還有《天馬茶房》。《詐團圓》算是第一次以導演跟淑芳阿姨合作,很高興能延續這個父輩的緣分。

黃金十年之後 賀歲電影的新挑戰

──現在回頭來看,2011 年的《雞排英雄》似乎是之後幾年的「臺式賀歲片」熱潮的起點。如今已經經過 13 年,導演認為,賀歲類型經歷什麼不同?

葉:真的差很多,在我從劇場轉回來電影後,2008 年我們公司拍了一個全客語的電影《一八九五》,就是《海角七号》同一年。我記得那年大家都在說「黃金十年」,就是有國片破五億,之後要起飛。結果很難熬,原本是想說有人起了這麼好的頭,我們要把它接住啊,要一直拍一直拍,不能讓觀眾回去看洋片。但是,接得沒有太好,到 2018 年,那十年就真的過去了,真的只有「黃金十年」。2018 年 Netflix 就起來、2019 年疫情,本來有一大批觀眾,我們擔心他們會回去看洋片,結果他們現在不只回去看洋片,還訂了 Netflix、Disney+ 跟 HBO GO,根本不想回電影院,這是一個棘手的問題。

其實,我很高興看到 2022 年底《想見你》、《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)把場子炒熱,讓大家回到電影院。我們從數字來看,2022 年就算電影院已經完全開放,北美票房就是只有原本七成,回不去了,大家都習慣在家看,或者等電影上串流,所以,這個「回到電影院」的習慣,我覺得是電影人最擔心的。人要回流,那就需要《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever,2022)、《阿凡達:水之道》把人帶回電影院,後面的電影就比較不用擔心,讓這些大片帶著我們。我也很希望電影院很熱鬧,如果不熱鬧,我們要怎麼辦。

現在挑戰已經不只是對手是不是洋片,因為對手可能不在電影院、不在隔壁廳,而是手機上的那個 Netflix 帳戶。它每個禮拜、每天寄新片提醒你,那個速度已經打破院線每週上片的頻率,是每兩天就上新作品。但我覺得,也不是敵人與否的問題,雖然 Netflix 搶走了一批電影觀眾,但是它也訓練一批觀眾去看更困難的、世界各地的題材,還有不一樣的說故事方法、不同的類型。

所以,不見得是壞事,對國片來講可能更吃力一點。因為本來就不好做,串流又把我們的敵人從好萊塢擴大到韓國、日本電影。有時候也會告訴自己,不用想太多,因為再想下去也不用拍片,就會覺得完蛋、不要拍了。所以就點到為止,還是要回來面對創作,把東西的品質顧好,還要能做到意想不到。現在的觀眾都在看《星期三》(Wednesday)了,你要怎麼跟他講一個平鋪直敘的故事?

──在《雞排英雄》之後幾年,賀歲電影是票房保證,大家會在過年期間進電影院看電影。後來的賀歲檔期逐漸少有亮眼表現。在創作上面對這樣的局面,導演如何吸引觀眾回到電影院來?

葉:我其實在《大稻埕》就已經在想這個問題。《雞排英雄》我是糊裡糊塗拍完、糊裡糊塗上片、糊裡糊塗破億,真的糊裡糊塗,我當時 12 月 18 日殺青,隔月 18 日就上片,中間只有一個月完成後製,所以,他們跟我說票房破億,我回「蛤?」我才剛做完後期,什麼都搞不清楚。

2014 年推《大稻埕》的時候,我就很清楚知道,絕對不能再推同樣的東西,因為觀眾看過了。在《雞排英雄》之後也有幾部差不多的作品,觀眾已經看三年了,不能再推一樣的,不然就俗氣、不有趣了。所以,原本《大稻埕》沒有時空穿越,後來才加這個元素進來,我要挑戰我自己,因為觀眾已經不一樣了。

原本《詐團圓》的片名叫《團圓飯》,你可以想像,這在 2012 年可能是什麼樣的片,大家還會去看,可是現在就不行了,所以,我就把詐騙拉進來。這其實有點危險喔,因為詐騙是負面的東西,過年要負面嗎?這是一個險招,但也是化危機為轉機的時候,我不能再原地踏步、交出一樣的東西。這八年,我經過 Netflix 跟 HBO 原創劇集的洗禮,我清楚這些串流平台的老外在想什麼,因為我是從劇本開始,就跟他們一起弄影集的。我覺得要挑戰自己、要挑戰觀眾、要挑戰賀歲片,沒有人說賀歲片一定要怎樣,電影好就好,單純是這個檔期觀眾比較多、年齡差距比較大,其中很多是一年只看這一次電影的人,我還是要滿足他們。

──所以,導演試著把「局中局」、「劇情反轉」這種比較流行的戲劇安排,融入到傳統的賀歲類型裡?

葉:現在有《瞞天過海》(Ocean's Eleven)系列、《出神入化》(Now You See Me)系列,或最近的《子彈列車》(Bullet Train,2022),都是一直驚喜你。回到戲劇的本質,這種手法早就有,貍貓換太子,京劇幾百年前就有。莎士比亞早就寫《第十二夜》,寫女生為了追男生把自己扮成男的,東方也有《梁山伯與祝英台》。戲劇本身不是新鮮的概念,重點是用什麼新的手法去講?要怎麼去解構它?如果是親情詐騙還跨海,再加入 Culture shock,美國跟客家的文化衝擊,要怎麼去解構它?萬變不離其宗,再去做變化。■

.封面照片:《詐團圓》工作照;台北双喜提供