鑄造一尊合法的聖像:《大俠胡金銓》的鄉愁與緬懷

編按:今(2022)年一月,敘述胡金銓導演生平與創作影響力之紀錄片作品《大俠胡金銓》216 min 版本,於國家電影及視聽文化中心(TFAI)之「島嶼江湖:武俠在台灣」進行世界首映。十月,本片拆分為上下二部曲《先知曾經來過》與《斷腸人在天涯》於全臺進行院線放映,並獲第 59 屆金馬獎最佳紀錄片入圍。本期《放映週報》刊載評論一篇,請作者張晉瑋評述本片在敘述胡金銓偉業的同時,背後之可能空缺。

※※

作為港臺電影史要員之一,胡金銓的歷史定位與重要性已取得研究者的基本共識。《大俠胡金銓》(The King of Wuxia,2022)則在今日以接近四小時的篇幅,帶領觀眾了解這位「大俠」的創作軌跡與人生遭遇。該作以多人訪談——包括曾與他合作的演員、製片、導演,以及與胡氏交好的影評和學者等人——引出胡金銓生平與創作的不同面貌。此種敘事手段,理應藉眾人對胡氏的回憶與描述,使觀眾得以超越典編年式人物史記,深刻了解導演更為私密的創作特色、美學精神與精神面貌。欲使此種人物史書寫邁向成功的前提,在於劇組對訪談對象及內容的篩選與調度,並於敘事中進一步提供觀眾超越單純「引述」專家學者論述或消極「編年」傳記主角的主動「詮釋」。亦即,此種「訪談式人物傳記」電影,應在兼顧查核資訊並避免議題設定之基本倫理之際,亦提出導演/編劇個人洞見並「主動詮釋/共構」所有田調、檔案資訊,完成傳記人物的生命書寫。

然而,《大俠胡金銓》並未真正「調度」眾多受訪者,而是以統一口徑的「緬懷式口吻」,以及立基於此種一致性與淡化「詮釋」與「調度」所創造,或者說強化的言論「合法性」,最終雕刻出一座名為胡金銓的高聳聖像。確實,胡金銓有其電影史地位或後世對其貢獻一定程度上的基本共識;但追根究柢,此一「地位」實際上來自學術研究與正反意見辯駁後所生成之動態詮釋(且可能隨新研究問世而改變),而非壓倒眾人,由讚美與緬懷所合成之僵固聖像。亦即,「對胡氏貢獻的研究肯認」與「聖像/英雄化胡氏」的內在邏輯大相徑庭;而這正是《大俠胡金銓》全片最為基礎但致命的根本問題——不僅造成該部「人物傳記」電影說服力低落,亦連帶引發了一系列傳記電影內在的倫理與敘事問題。

鑄造聖像

220 分鐘,將近四小時的龐大篇幅,《大俠胡金銓》分為「先知曾經來過」與「斷腸人在天涯」上下兩部分 ,兩者敘事手法雷同,皆透過堆疊訪談以形成論述。「先知曾經來過」主要爬梳胡導創作歷程,順胡氏創作年代線性推進,並安排石雋為主要敘事者,穿插舊地重遊與查訪資料的片段;「斷腸人在天涯」則轉向胡氏與當時社會環境的互動關係,並述說其晚年遭逢之創作瓶頸。素材豐富,且以線性編年的敘事時態,看似建構了胡金銓的多重面貌,然若進一步檢視片中敘事,實際上所有「資料」——多人訪談、些許檔案、電影片段等——並非用以輔助觀眾理解胡金銓的作品與創作生涯,而是處處議題設定般,將所有自帶形式各異之「合法性」的素材,置入原先設定好的框架中,使其服膺/符合導演意欲表述的核心「觀點」。進一步說,敘事中瀰漫的強烈「說服」意味,來自傳記本身雙重地彰顯素材與敘事的不可挑戰性:前者巧妙地將專家、學者、親友等人原先自帶的「角色公信力」,嫁接至後者本身意欲完成的「聖像化」工程,使觀眾在接受片中素材內部的「公信力」與藉其「公信力」聖像化胡氏並產出另種敘事上之「合法性」的雙重洗禮下,「不得不」(開始)相信此尊聖像的神聖價值,完全接受「大師」創作的匠心獨運及先鋒意識。

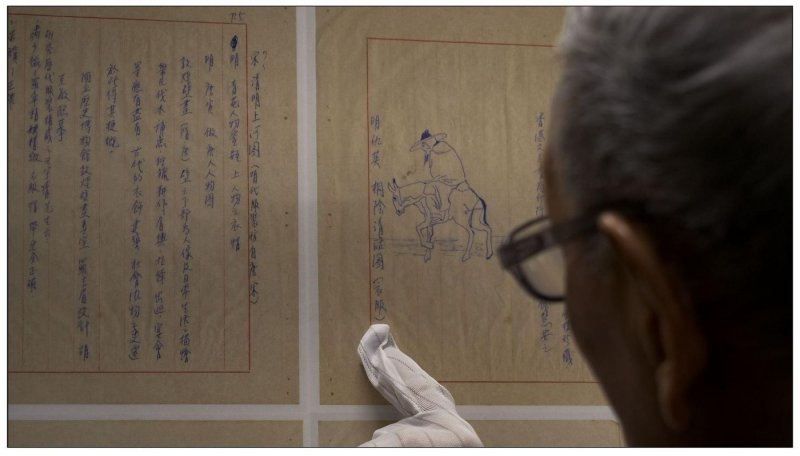

舉例來說,「先知曾經來過」的母題之一——胡金銓創作的形式美學,導演將所有訪談化為「背書」,穿插胡氏自述(資料畫面)、文集及美術手稿,試證其近乎完美主義的自我要求,以及不同於其他同時期導演看待美術與動作設計的特殊洞見。片中不斷強調胡氏反對工業化電影產製模式,試圖藉此說明其創作內部深厚的美學與人文底蘊,並為後續因拍片期過長致使資金短缺打抱不平。此種典型的現代主義神話不斷在片中複現,其最終僅指向強調胡金銓作為藝術家/創作者身分的獨特性,藉此將彼時胡氏與電影工業的折衝斡旋,及其內部可能導致「撤資」的數種原因——人際網絡、社會文化、影業潮流、票房反響等——化約為獨尊「反其道而逆其行」或「眾人皆醉我獨醒」式的藝術家/作者本位觀點,過度從做為「結果」的「撤資」出發,回頭為胡氏遭遇提供如同前述、充斥於片中的「合法性」理由,以此鑄造藝術家本人的宏偉聖像。在此必須說明的是,並非所有意欲處理作者創作特色或形式美學的嘗試皆將直接被扣上「現代主義者」的灰色帽子,對傳記體例來說,以帶有些許現代主義色彩的眼光論述傳記主人之創作價值並非難以忍受;然而,若是高度甚至完全屏棄由後世歸納、整理並稱之為「創作美學」或「作者特色」的內部,實際上有著交纏互涉且跨度極廣的社會、政治、經濟、產業、人際因素,甚至僅試圖強調作者/作品自身的美學價值,其最終便會淪為建構現代主義神話的聖像化窠臼。

而此種鑄造聖像的例子在《大俠胡金銓》中比比皆是,除了充斥現代主義的作者迷思外,若是從另個角度討論片中敘事構成與素材使用的內在邏輯,實際上亦會發現,與此種「造神」邏輯並駕齊驅,在彰顯「合法性」的同時,《大俠胡金銓》不斷偷渡神學般的單一向度道德價值,意圖扼殺觀眾反思/轉譯的思考能動性,使其無條件地接受由電影自身創成的「命定」結構。此一「命定」,意指毫無思考、反駁餘地的神話空間,《大俠胡金銓》並未為觀眾留下任何針對本片敘事的反思可能,而是透過多重合法性純化胡金銓自身及其作為「時代表徵」的英雄論述,一方面使片中出現的專家學者皆成為鑄造聖像的幫兇;一方面捨棄任何「詮釋」的可能,使鄉愁(nostalgia)主宰全片。觀眾無法在片中看見任何「應時」的詮釋與反論,僅能看見流轉於眾人口中,對一位大師及其身處之美麗年代的無限緬懷,甚至,完全失去了將胡氏置於歷史/社會文化語境下所能進一步挖掘之文化意義或時代辯證。在這樣的前提下,《大俠胡金銓》邀請石雋擔任「當代」的發言人,並配合導演安排之眾多回憶胡金銓的形式操演(點火放煙、舊地重遊等),皆未真正為本作提供所謂的「當代詮釋」,而是再次將石雋此一「與胡金銓交情甚深的演員」轉化為鄉愁與緬懷的合法藉口,創造出看似「詮釋」,實則「歌頌」的英雄敘事。

俠客的陰影

此外,片中並未展開胡氏作品於彼時得到的多元詮釋,僅在「懷舊」的大旗下呈現其美好面貌。接續前述之美學母題,《大俠胡金銓》高度強調的電影形式美學特質,在片中非但沒有提供觀眾考慮胡氏創作,抑或「武俠片」此一類型之於彼時臺灣社會文化脈絡,以及港臺跨國電影產業史的考察觀點,更將所有檔案,包括手稿、胡氏著作引述、資料畫面等用以強化胡金銓此一創作者主體。其最終招致的結果,便是《大俠胡金銓》甚至連最為基本,甚已在廣泛意義上有些過時的「還原主體」都未能達成,更不用說超越為被攝客體「說話」,而是與之共同「對話」的敘事可能。也就是說,《大俠胡金銓》最終展示的是一則既脫離現實,亦欠缺說服力的架空神話,其失去了所有紀錄片/傳記電影關於再現、敘事與歷史三者斡旋協商的討論可能。進一步舉例,片中對胡氏作品大多表示嘉許;然而,實際上在 1968 年六月的《文學季刊》中,董炎良認為胡金銓的《龍門客棧》(Dragon Inn,1967)與張徹的《獨臂刀》(The One-Armed Swordsman,1967)欠缺人生哲學的「意識」與「意境」 ;唐文標於《明報週刊》表示《龍門客棧》雖是一部非常「進步」的作品,但「分散人們對現實生活問題及對中國前途的嚴重性之關注」 。此種對胡氏作品的批判族繁不及備載,然而,以此作為對《大俠胡金銓》本身歌功頌德式敘事的反駁,並非直接要求所有傳記電影皆必須恪守嚴謹的新聞倫理進行平衡報導;相反,更為重要的是後世在考慮如何再現「偉人」時,是否能夠破除急欲透過電影或任何載體再次「正典化」再現客體的情感焦慮,抵抗或至少查核既有定型論述中可能存在的神話潛影。亦即,傳記電影不該淪為覆述或再次鞏固既有論述(discourse)的被動僕從,而應是重新檢視,並向觀眾展示論述形構(discursive formation)的能動文本。

傳記電影與傳記主角之間的關係本應為動態且持續協商的漸變進程,但《大俠胡金銓》卻仿若其片名般,直接了當地將胡金銓形塑成「大俠」。此種命名邏輯儼然成為全片的縮影與暗示——這位大俠準備接受將近四小時的聖像塑造工程,將其「武林」與「俠道」鑲入以胡氏為中心出發的神聖敘事。片中呈現的歷史江湖,並非臺灣電影史或港台電影工業的江湖,而是由導演操演,冠上胡金銓之名的個人武林。此種純粹以個人出發,最終再欲蓋彌彰地偷渡並自我複數化單一觀點——即透過舒琪「個人」的美學品味代表胡金銓的「歷史」價值(注1)——實際上連介紹胡金銓給先前對其不熟悉,甚至完全不認識的觀眾都略嫌失效。對胡氏陌生的觀眾,在經歷漫長的資訊接收後,最終僅得到一則 216 分鐘的宏大神話,他們無法在歷史的尺度上認識臺灣電影或武俠片的傳統與挑戰,亦難以在個人的向度中真正開啟對胡金銓本人的興趣。換言之,這個空洞且同質的神話,最終僅可能是一種擬仿民主表徵的政宣電影。若要說究竟《大俠胡金銓》有何建樹,也許僅是收錄了那些嵌入電影敘述結構後顯得可疑、有待商榷且一面倒的口述歷史。透過本作的籌劃與拍攝,該作在最低限度提供了後世一份屬於本時代幾位電影從業者及研究人員對胡金銓及其創作的詮釋註腳。然而,我必須再次提醒,如同前述,此一註腳身處於高度議題設定與聖像建造的敘事邏輯中,若未來需奠基於此展開全新詮釋,亦需將《大俠胡金銓》自身對胡氏的再現手段與話語結構一併考慮。

「這樣將來,人們好奇我們為何是此刻,他們為何是後來的樣子時,就可以帶他們到冰箱前,一窺所有的故事。」

這是國家電影及視聽文化中心每次放映電影前,必播送的形象影片《冰箱》中一句台詞。(注2)《大俠胡金銓》也有機會可以是台「冰箱」,可以透過影像與敘事共構出一種與歷史斡旋、和現實共謀的人物傳記,並使已處將來的「我們」,在好奇胡導為何是「大俠胡金銓」,以及他所影響的,不論是香港電影新浪潮、臺灣電影創作者或西方電影動作設計為何能夠變成後來(也就是現在)的樣子時,得以透過《大俠胡金銓》進入不斷流動且變化的社會場域中,打開被時間停格的歷史結構,重新在那個武林中,尋找俠影。而要真正抵達此種生命書寫中書寫者與書寫客體之間的多重互文,或者說,成為一台典藏全民記憶的「冰箱」,也許該先拒絕神話、破壞聖像,重新考慮何以為傳記電影/紀錄片,及其與歷史、記憶、再現、文化間的系列問題。■

.封面照片:《大俠胡金銓》劇照;華映娛樂提供