鏡頭前的冷血鐵漢,銀幕後的善感詩人

雖然2006年美國影評界與奧斯卡評審們把最高榮譽獻給了李安,盛讚他在《斷背山》上成功抒發牛仔『同志情』的創舉,但對我這個經典西部片的死忠影迷而言,《馬奎斯的三場葬禮》更稱得上是一部承先啟後、替牛仔電影開啟全新視野的偉大作品!

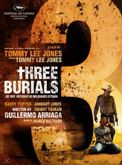

乍看《馬奎斯的三場葬禮》THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA的情節大綱,可能很容易直接把它歸類成一部關於『復仇』的故事。本片描述一個忍無可忍的西部硬漢在面對好友的冤死和當地警方辦案的草率,決定自行擒凶,押解兇手、帶著好友裹覆著的屍體,一路回到死者的故鄉墨西哥埋葬…。本片前中文譯名《舊地正法》也標示出這個復仇故事類型。沒錯,湯米李瓊斯依舊是那個不茍言笑的正派英雄,但這部獲得坎城最佳劇本大獎的電影,可一點都不像典型的『湯米李瓊斯』動作片,它遠比好萊塢主流類型片來得複雜、深刻且難以預期。影片雖然處理的是最經典的『罪與罰』主題,但它跳脫一般Bang! Bang! …Bad Guys Go to Hell的西部片窠臼,鋪陳出一段救贖之旅,一份在這個疏離的時代中漸被遺忘的執著且真摯的情誼、以及殘酷生存法則下一絲難得的人道精神,甚至還有編導對荒謬邊境人文與『大美國主義』的幽默嘲諷。最令人難以置信的是,這部極度非好萊塢的另類佳構,竟是出自初執電影導筒、以扮演傳統美國英雄走紅的湯米李瓊斯之手。

提到好萊塢紅星湯米李瓊斯,立刻映入眼廉的就是他那粗獷但令人過目難忘的臉龐,深邃的眼神,爬滿皺紋的雙頰。長相並不討喜的瓊斯在長達三十多年的戲齡裡,多半受限於詮釋冷酷的反派角色。直到93年在《絕命追殺令》中飾演剛正不阿、緊追不捨的鐵腕檢察官一角,瓊斯才開啟了正義執法者的新戲路,並獲得奧斯卡大獎的肯定。走老運的湯米李瓊斯之後成為獨當一面的票房紅星,以他皮笑肉不笑的耍酷形象,在主流動作片與喜劇片之間(如《MIB星際戰警》)遊走。今年,靠著他在大銀幕初執導筒的最新作品《馬奎斯的三場葬禮》,瓊斯終於展現其演技之外不為人知的卓越眼光與內涵,也徹底跳脫其成名後始終罩頂的商業光環。他不僅重新定義自己深沉內斂的演出方式(瓊斯以本片奪下05’坎城影帝),更意外的是,他創造了一部感性、幽默、層次豐富且教人觀後低迴不已的藝術傑作。《馬奎斯的三場葬禮》堪稱是這位老牌演員的演技分水嶺,『湯米李瓊斯』這個名字勢必也將因為本片而在影壇奠定新的地位。

或許是源自於美國德州的成長背景,瓊斯對西部精神與美墨邊境的特殊文化尤其充滿興趣。他的第一部執導作品【The Good Old Boys】(95年的電視電影)就是一部道地的西部片。不過歷經10年之後,瓊斯再執導筒的大銀幕處女作《馬奎斯的三場葬禮》,雖然有著類似的地域背景與角色設定,卻可以明顯看出他對西部片的認知已截然不同。他成熟圓融的指導技巧更是足以讓他邁向影壇大師之林,和擅長拍攝西部片的前輩約翰福特、克林伊斯威特等相比擬。《馬奎斯的三場葬禮》從某個層面來看,是極度顛覆類型規則,或者該說,本片為這個幾乎被潮流淘汰的類型找到了富時代感的新意,男性情誼和所謂的西部正義在片中得到了革命性的詮釋。

墨西哥裔的編劇吉勒莫‧亞瑞格(Guillermo Arriaga)當然也是功不可沒。以《愛是一條狗》Amores perros、《靈魂的重量》21 Grams等精彩劇本在世界影壇打響名號的亞瑞格,在《馬奎斯的三場葬禮》中依舊維持他多線交織、非線性敘事的獨特風格化編排。挑戰時序的作法總會讓觀眾剛開始如墜五里霧中,但隨著故事的進展與角色性格的鋪陳,劇情張力會漸漸發酵、愈陳愈香。而他最擅長的人物刻劃也在本片中表露無遺:片中的主要角色都非刻板形象,而是帶有難以叵測的多元面向。沒有一定功力的導演,我想很難掌控亞瑞格的複雜劇本,稍不注意定然會把底片處理得紊亂無章。但是湯米李瓊斯不疾不徐的運鏡步調,細細地咀嚼出劇本裡蘊含的省思與幽默,還添加了他個人隱含在每個景框裡的詩意。歷經多年演技歷練後坐上導演椅的瓊斯,精準眼光更是讓片中的場場表演都難以挑剔。如果說亞瑞格那充滿機鋒與顛覆精神的劇本像匹脫疆野馬,那湯米李瓊斯就是唯一能夠輕鬆駕馭的老道牛仔,不靠蠻力,只是借力使力去順應氣勢便卓然天成。

本期放映週報獨家刊登湯米李瓊斯首度以電影導演身份接受訪談的內容,寡言的瓊斯難得披露自身創作理念。『Meet Tommy Lee Jones, the New Filmmaker』,你從未接觸過的湯米李瓊斯,盡在放映週報!

◆請談談當一個導演的經驗和滋味?

T:哈,當導演很棒啊。這是我第二次當導演。第一次是拍攝一部電視電影,名叫【The Good Old Boys】。

◆電影故事的原創概念從何而來?是你的功勞?還是編劇吉勒莫‧亞瑞格(Guillermo Arriaga)的點子?

T:吉勒莫和我是一起打獵的伙伴兼死黨。他熱愛打獵,而且是一個非常棒的旅遊伙伴!一天,我們跟擔任製片之一的麥克‧費茲傑羅一同出遊,開著小卡車四處趴趴走。在路程中,我突然說:「嘿,這車上坐了很多才華洋溢的傢伙啊!大家何不一起搞部電影?」然後他們回答:「好啊,搞就搞!」這是起因之一。另一個緣起,是一件發生在三、四年前的事情:一個孩子被當地警察無辜射殺,卻落得無人聞問。對此,我感慨良多。這也是故事主軸的基本發韌。

◆吉勒莫‧亞瑞格所慣用的非線性敘事手法對你而言是否構成挑戰?

T:這就有趣了。我自己在思索一個敘事結構,或進行創意發想時,常會呈現出一個關於時間的奇妙概念-過去、現在、未來其實全都發生在同一當下。如果你能想像這點,並將它設為某種前提,那就不會拘泥於一個依照時間序列而延展的線性敘事。作為觀眾,你只要敞開心防,睜大眼睛欣賞就可以了。這一點也不難。

◆您在電影裡花了許多力氣刻畫馬奎斯‧艾斯特拉達這個墨西哥人角色,使他變得血肉豐富、形象立體。你認為在一般美國電影裡,墨西哥人這個族群是被如何呈現、描摹的?

T:老實說,我並不太喜歡【蒙面俠蘇洛】或【西斯可小子】(Cisco Kids)這類電影。任何刻板印象的塑造都不必要。對於特定族群的刻板描述都是無聊、引發緊張、甚至是罪惡的。這種思維不僅不受歡迎,甚至反智、具有毀滅性。

◆如果沒有您親自擔綱演出,這部電影還會呈現相同風貌嗎?

T:我相信應該有其它演員可以詮釋彼特這個角色。但因為我沒機會遇到,所以只好自己跳下來演。

◆電影裡的故事是否具有某種永恆的普世性,還是特別針對今日美國提出批判?我似乎在其中嗅到某些政治氣息。

T:不是有句話說:政治就跟空氣一樣,無所不在嗎?

◆是啊,不過您似乎對美國邊境的種族政治現況藏有尖銳批判?

T:我比較喜歡讓電影自己說話。我想說,在河谷之間,有個邊境鄉鎮,天高皇帝遠,無論是墨西哥市或華盛頓DC都管不著。它孕育有屬於自己的文化。人為加諸的國境界線是毫無意義而膚淺的。甚至帶有點一刀兩斷,迫使人精神分裂的無形暴力。

◆您在電影裡會說西班牙語。在現實生活中,您也會說流利的西班牙語嗎?

T:對,從我小時候跟西語系小朋友一起玩耍時就開始學了,後來在學校也有學一些。求學期間,我大概學了八年半的西班牙語。此外,我也曾在墨西哥、西班牙、阿根廷等國旅行,走過許多地方。後來我在德州開牧場養牛時,也是經常英語、西語混著說。

◆這部電影有一點山姆‧畢金帕Sam Peckinpah、克林‧伊斯威特Clint Eastwood的風格神髓。你覺得自己可以與這兩位前輩相提並論嗎?

T:嗯,我非常景慕山姆‧畢金帕。克林‧伊斯威特則是我的好友兼偶像。我很崇拜他作品的風格,並在與他共事的過程中獲益良多。在他擔任導演的歷程裡,有許多我想模仿追隨的地方,因為那些都是正確正義之事。還有其它導演也對我有深刻影響,像是黑澤明、高達、約翰‧福特、奧利佛‧史東等等。

◆您如何建構彼特與馬奎斯之間的關係?因為電影裡所呈現的情誼極為動人,具說服力。

T:這個嘛,答案就白紙黑字印在腳本裡。我們每個人都認真閱讀劇本,用心體會。我會特別挑出一個鏡頭,仔細思考它何時能派上用場。我們就是如此工作的。每一個畫面都有它自己的故事值得訴說,不是嗎?

◆您會要求演員大量閱讀與電影相關的背景素材。您就是採用如此直截了當的執導技巧,就跟您剛才所說的一樣嗎?

T:對啊,我就是如此直截了當。在拍片前作足準備功夫與閱讀大量背景知識是必要的。我送給杜威‧尤幹一本卡謬的《異鄉人》。為何我要這麼做?因為杜威是一個很搶眼的演員,但我想要他體會疏離與孤寂的感受。而這些悲愴,也許正源自於對物質的過度耽溺。此外,我也想以對比手法呈現大河兩端極為迥異的人生觀照。而你,不也是代表美國觀點的一份子?

◆您在電影裡訴說了一個悲劇故事,但卻不失幽默。這樣做的意味是?

T:因為這就是生活的本來面貌啊。至少是我對人生的解讀。人類同時兼有光明與荒謬的質地,而我們總試著常保幽默觀點。幽默,是一種增進人際溝通的偉大元素,就像機械裡的潤滑油。

※湯米李瓊斯訪談內容特別感謝 王師先生 跨刀翻譯