我的電影是想像力生產器——牧野貴專訪(一)

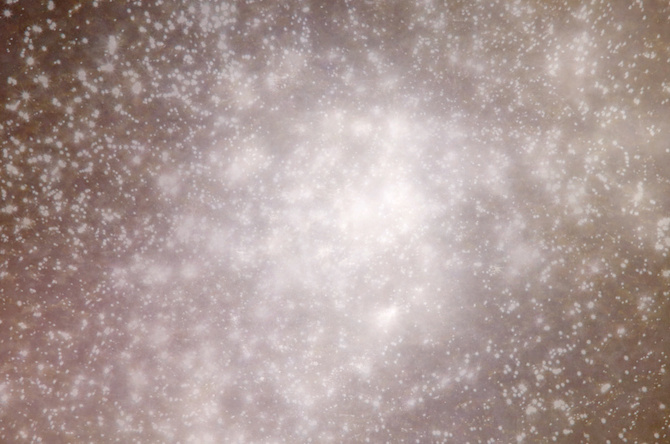

編按:2021年TIDF(台灣國際紀錄片影展)邀請了日本動態影像藝術家牧野貴擔任評審,並放映了他的代表作《Memento Stella》(2018)。片名原意「記得星星」,也意指「記得我們是居住於星叢之中」。影片將自然風景的具象形體,透過重複疊影曝光轉化為抽象,為電影院內的觀眾帶來一次激發想像力的難忘體驗。所有人看的是同一面銀幕、同一片光點閃爍,置身的是同一場流動聲響,腦中溢想出來的,卻未必是同一部電影。

本文特別感謝TIDF協助聯繫,促成這場視訊訪談,由《此岸:一個家族故事》的台灣導演吳梓安與去年來台研究東亞擴延電影的西班牙實驗藝術家Esperanza Collado,一同採訪身在日本的牧野貴。請他聊聊作品與靈感來源,以及他作為實驗電影人,在不同場域中從事電影與其擴延的各種工作。

M- 牧野貴

W- 吳梓安

C- Esperanza Collado

啟發:專程飛到倫敦找奎兄弟請教

W:我在訪談中讀過,你在日本大學畢業後,曾到倫敦拜訪過奎兄弟(Quay Brothers),而這對你影響很大,是否可以先談談這部分?

M:大學畢製時我做了兩部短片,一部是抽象的重複曝光作品,但那部不被當時的教授接受,另一部是幫我朋友導的功夫片當攝影師。日本大學是間好學校,但較偏好商業電影的技術教育。對他們來說我的作品太「實驗」了。所以我同時也幫我朋友的片當攝影師。除了攝影外,我也負責沖印與調光等技術步驟。那部片在30分鐘內有1200個剪接,所以你可以想像,要剪接負片還要手工調色完全是個噩夢。但我也因為這樣的傳統電影製作,學會了16mm膠卷的所有技術。

而我自己的那部重複曝光作品則是用single 8拍攝,並放大到16mm的黑白負片,再轉印到16mm彩色負片上。目的是製作灰階色調的彩色電影,並保留重複曝光影像的顆粒與深度。但我的教授並不喜歡我的概念與成果。所以我想向其他人請教意見,但在日本我不知道該問誰。

當時,奎兄弟剛完成《寫一場惡夢給你》(In Absentia, 2000),我對他們和Karlheinz Stockhausen(德國前衛電子音樂家)的合作感到非常興奮,因此決定要帶著我的畢業製作去找奎兄弟。我先去找奎兄弟在日本的錄影帶發行公司Image Forum1,他們給我奎兄弟在英國的媒體製作公司Illumination的地址。

|

在沒有正式聯絡的情況下,畢業後隔天,我就飛往倫敦拜訪該公司,他們很好心的幫我連絡上了奎兄弟。我想他們應該很驚訝,有個日本大學生專程飛往倫敦找他們。

|

然後我就在奎兄弟的住家和工作室Koninck Studio和他們見面了。他們鼓勵我並給了很多創作建議。這些建議主要和如何和音樂家合作、如何控制與接受光有關。但同時,他們也認為我太單純而且手無寸鐵,需要一些「武器」來保護自己和自己的藝術創作。所以,我決定學習更多的電影技術來當作自己的盔甲。回到日本後,我為「影子劇場」做舞台燈光工作,所以我得以跟劇團一起巡迴日本。我也在Yoko-Cine(橫濱電影公司),日本最老的沖印公司當調光師。當時他們進口了日本第一台HD掃描機,想要一個同時會類比與數位的人選,所以他們雇用了我,這一切全部發生在2001年。

W:真是充實的一年,你在倫敦待了多久?

M:只有一個月。

W:哇!

M:奎兄弟很仰慕斯凡克梅耶(Jan Švankmajer),當時我聽說他們也曾經拜訪過他去請教意見。因為這個故事,我鼓起勇氣去拜訪奎兄弟,我想像他們能了解我。

早期經驗:「拼貼電影展」與影子劇場

W:我想以奎兄弟的問題開場是因為,我看了你的早期作品《EVE》(2004),即使這部片自成一格,但片中的某些東西,例如光線與質感的變化讓我聯想到奎兄弟。

M:是的,奎兄弟的早期作品啟發我很多。《EVE》是我第一部結合逐格動畫與重複曝光的作品。我使用微距鏡頭拍攝用帶刺鐵絲製作的管子和煮沸的開水。因為當時我沒有剪接器材,這是一部一鏡到底並在攝影機內剪接的片。製作這部片的原因是,我想將我的拼貼理論運用在電影創作上,所以我使用異質的物件,像是水與鐵絲,將之結合,創造新的影像。

2004年我剛開始發表作品,我將發表的活動稱作「拼貼電影展」而非放映。當時我不想把我的作品稱作電影,然後我也不太喜歡當時的日本的實驗電影圈,所以也對實驗電影這個名稱沒有認同感⋯⋯。但發表的形式其實就是放映而非藝廊展覽。我準備了16mm投影機,三個MD播放器,一台取樣機和混音器,為影像製作現場音樂,因為我沒錢製作光學聲軌。而那也是我最早的現場聲音表演,透過一台混音器。

W:那是你在日本最早的展演嗎?

M:對,2004年12月,在那之後我重新開始我的電影創作。

C:那也是《EVE》首次發表?可不可以請你多聊一下這件作品?

M: 是的。一開始這部作品並不是獨立存在的短片,當時我工作的影子劇場中的坂本宰請我製作搭配表演的影像,他希望我讓觀眾在黑暗中察覺到一些正在發生的事情,主題是「出生的預感」。所以我做了,但他突然取消了,這些素材也就被擱置了兩年。2004年我得到了一些樂器,我用吉他和一些噪音做配樂,以電影的形式完成了這個作品。片名《EVE》單純指涉出生的前夜。在完成《EVE》後,我又做了一部35分鐘的作品叫《The Intimate Stars》(2004),我的第一場發表會是這兩部片的首映。

C:可以和我們聊一下你在影子劇場的經驗嗎?

M:藤城清治,著名的日本剪影畫家雇用我當16mm放映師,他們也用很多實物投影機製作表演。那是一個很好的經驗,我很喜歡使用類比的燈光控制器。我的燈光老師告訴我最難的就是淡入淡出。那真的是很簡單卻困難的一件事。當我離開表演團隊的時候,他們送了我一台bolex 16mm攝影機。

C:在日本,這被稱作剪紙影畫(shadow painting)嗎?

M:是,這好像沒有很被國際所知。藤城清治正在韓國進行展覽,他在2004年左右製作了很多影子表演而且非常成功。而坂本宰是獨立藝術家,他曾和很多即興音樂家和年輕藝術家共同製作表演。

W:這些表演是是結合影子劇場與16mm投影?

M:對,以及實物投影機。

W:因為當你說影子劇場時我想的是傳統影戲。

M:不,這些和歐洲或印尼的傳統影戲不同。坂本宰用自己的身體和實物投影機,並和音樂家合作來製作自己的表演。藤城清治也有自己的風格,他使用超過一百盞燈、16mm和實物投影製作適合親子觀賞的表演。

風格:清楚的臉孔與對白是想像力的停止點

W:我們來聊一下抽象電影。一般來說當我們講到實驗電影史中的抽象主義,我們會聊到美國前衛電影例如Stan Brakhage,或是行動繪畫(Action painting)等戰後前衛運動。但你的作法似乎自成一格,並且不斷在發展這樣的抽象,可否聊一下你的風格的發展過程?

M:我會從我的童年開始說明我現在的活動和哲學。5歲的時候,我出了一場嚴重車禍,差點死掉。當時我躺了4個月,在醫院中經常做長夢或產生幻覺。當我回家後,我也常會想到這些,因為我發現在夢與現實之間的界線上,有種非常特別的東西。之後,我開始成為影迷。我看了很多電影,甚至辦放映會給朋友看。例如9歲的時候我就放了庫柏力克的《金甲部隊》(Full Metal Jacket, 1987),你可以想像我當時有多瘋。

|

15歲左右我開始對傳統電影感到厭煩。相對於電影史,我開始對心理學和哲學更感興趣。而作為娛樂的電影對我來講也漸漸沒有意義。青少年階段榮格對我的影響很深。我對想像和夢的興趣開始投注在電影製作與深層心理學(depth psychology)。

|

有人認為我的風格很抽象,但技術上,那其實是用許多層次堆積來產生新的影像,就跟夢的原理一樣。醒著的時候我們可以控制自己的腦,但在夢中,記憶無法被意識操控,對我而言這個過程跟拼貼有點像。我不再製作動畫,也不使用CG動畫的原因也是這個,我想使用取自這個世界中真實的風景、人與物件去製作電影。1997-2003年間,我用Single 8、16mm以及135靜照底片實驗了許多重複曝光技巧。當時16mm的技法對我來說並不容易讓影像之間彼此融合。

|

我認為我們的想像力是很微弱的,甚至經常我們只有印象。我認為印象派和抽象某方面是相當接近的,對我而言,莫內所畫的《睡蓮》系列就是一種有趣的影像製作方式。

|

我想透過我的影像表現,接近這種特質。也想製作同時關於許多事情和「無」的電影。讓這些作品能穿越不同文化與國界。所以我選擇製作流動無形,避免再現語言或臉孔的電影。因為一但一張清楚的臉孔或對白出現,觀眾的想像力就會停止在此。對我而言影像表現最重要的是,創造一種觀眾與螢幕之間的關係,站在商業電影與政治宣傳片的對立處。這並非是受到美國前衛電影影響,我的靈感來源是我個人的經驗、哲學與深層心理學。

W:確實,你作品中有許多特質完全迴異於前衛電影的抽象傳統。

M:是的,但在我17歲的時候,Tony Conrad來到日本演出,他放了許多他的電影包括《4-X Attack》(1973)。那是我第一次看見「沒有影像的影像」,讓我超級興奮。我也跟他合照過。他的作品給了我許多去力量去探究所謂的抽象。而且他的音樂也超棒,事實上在看到他的電影之前,我以為他是音樂家。第一次聽到像他這樣的音樂時我非常震撼,如Fantastic Glissando中長達一小時的噪音。雖然我們的工作路徑不同,但他也是我的啟蒙和能量來源。

聲音與影像的合作關係

C:真的,Tony Conrad在做音樂前是學數學的,他也有參與過恆音劇場(The Theatre of Eternal Music,美國前衛音樂團體)。而在你的作品中,影像和音樂的結合常是表演性的,你也和他一樣先做音樂,再開始做電影嗎?

M:我沒有受過正式的音樂教育,但我一直是一個樂迷。小時候我非常喜歡古典音樂,我還記得一個四重奏樂團來到我的小學表演室內樂,我有多高興。但其實我沒有研究過音樂,15歲左右我喜歡的則是搖滾、噪音與龐克。

但在我和奎兄弟見面之後,他們問我喜歡怎樣的音樂,並鼓勵我開始研究。他們還說,假如我不了解柴可夫斯基之美,就不能回去找他們。所以我開始研究各種音樂,從巴洛克音樂到巴哈,舒伯特,然後現代音樂,噪音,自由爵士,極限音樂,實驗音樂和聲音藝術。

我很享受我的研究過程,發現各種藝術家和各種好音樂。我發現青少年時期我拍的很多Single 8短片讓我不滿意、不想發表的原因,是音畫關係的重複性讓我覺得無趣。所以2005年左右我開始和音樂家合作,和很多厲害音樂家共事後我學到很多,所以2011年左右,我再度開始替自己的電影製作配樂或聲音表演。我比較會說我的聲音作品是「配樂」,而非說自己是音樂家,因為我只替自己的電影設計聲音。

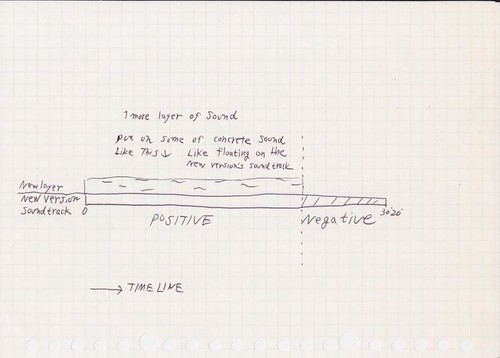

W:《Memento Stella》在TIDF的放映的映後座談中,你說你用畫圖的方式和音樂家溝通。我很好奇這個方法,是不是也有點像巴哈的對位法?可以多談一些你和音樂家的合作經驗嗎?特別是你跟很多厲害的即興樂手合作過。

M:和做電影作品相比,做音像表演時,我們比較不需要事前溝通,比較是在表演的當下張開眼睛耳朵,彼此呼應。

但當我做電影時,首先我會把影像依照自己的時間感剪接好,有時我自己製作配樂,但當我需要另一種能量或觀點時,我會向音樂家求助。

有點難解釋我的溝通方式,因為每次做法都不太一樣。但我是從《On Generation and Corruption》(2016)開始用手繪筆記向音樂家解釋我的期望。我用線條和圖像來製作某種「地圖」,避免在剪接的過程中迷失。而這個方法對音樂家而言也算有效,因為我們都是用時間來作為表達方式。在這個地圖上,我用波型、流動與圖像向音樂家解釋我的影像。

|

奎兄弟曾告訴我有創意的合作關係,是在於往同一方向前進,而非彼此追隨。只要我們有了同樣的方向,合作也就順利了。

|

關注細部的音畫對應並不重要,因為如果我們每一小步都緊貼彼此,那就變成迪士尼電影了,這不是我所希望的。對我而言,音畫同步的樂趣已經被許多早期實驗電影的藝術家例如Oskar Fischinger、Len Lye、Norman McLaren完成過了。

再者,我只和我熟悉的音樂家合作。我不會邀請我剛認識的音樂家製作配樂。舉例來說,2004年我認識Jim O'Rourke,我們聊了兩年後,開始一起工作了7部作品,直到現在。2007年Lawrence English主動和我結識,但到2010年當他和我的影片一起在歐洲巡迴時,我們才成為好朋友。我在2008年的鹿特丹影展認識Machinefabriek,因為之後每年都相見,我們才瞭解彼此。所以信任關係需要時間建立,而這比解釋的方法更重要。

W:可以聊一下具象音樂(musique concrète)對你的作品,特別是對《具象電影》(Cinéma Concret)這部片的影響嗎?

M:2014年,當我研究實驗音樂的歷史時,我認為具象音樂是一個怪名稱,因為音樂是這麼地抽象,怎麼能夠具象呢?然後當我持續研究具象音樂,我才了解他們做音樂的方式其實和我做電影的方式類似。我們都用器材去紀錄,捕捉自然而真實的外在世界,然後透過剪接製作抽象的音樂或電影。我對此感到詫異。所以我才希望做一部叫做「具象電影」的作品,這個名稱是我和法國朋友杜撰的,電影史上沒有這個詞彙。我想這是一個21世紀的實驗電影人向20世紀的實驗音樂人的回應。

而同樣是2014年,我對所謂抽象電影感到有些厭倦。就像我說過的,我不認為我的作品只是形式上的抽象,我認為我的電影是給觀者的想像力生成器。而2008到2017年間,我每年都去鹿特丹影展,我遇見非常多痛恨抽象電影的人。我想人們對這種美學形式有自己的意識形態。這也讓我厭煩,所以我做了「具象電影」這部作品作為回映。而這個想法其實在100年前就在實驗音樂中成立了。■