創造屬於我們的電影思想年代:《用鋼筆戰鬥的電影筆記》專書導讀

在電影史上,恐怕沒有其他雜誌比法國《電影筆記》能來得更為著名且受高度爭議的了。這個盛名,從一九五一年四月創刊迄今,來自於它在每一個變動的歷史時期的充沛投注,由影片評論、導演專訪至電影運動等涉及美學與政治、藝術與商業的深刻思索和實踐。處在當前境況,很難想像一本透過文字對於動態影音展開強力書寫與思辨的月刊,竟能擁有如此豐富的歷史脈動與歧異視野。以空前絕後來譬喻它,也不為過的(論編輯方向與政治立場,比《電影筆記》晚一年創立的《正片》雜誌並不比前者遜色,但兩者所引發的關注卻無法相提並論)。

|

|

|

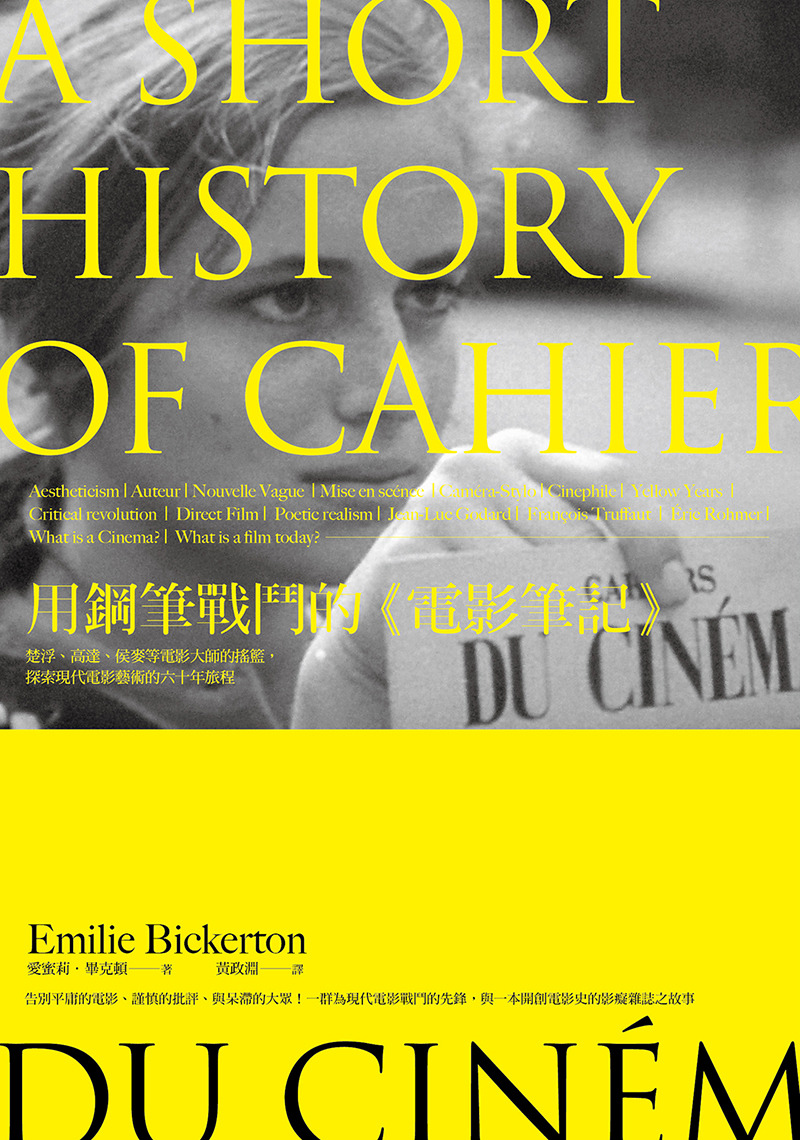

圖:《用鋼筆戰鬥的電影筆記》。

|

這一本由英國《左派評論》編輯委員畢克頓撰寫的《《電影筆記》簡史》,精彩地透過八個章節具體而微闡述了《電影筆記》半個世紀以來的發展歷程與關鍵事件。基本上,這八大章節主要奠基在由不同總編輯任職時期所形塑的評論風格與編輯方向,例如〈黃色年代〉的巴贊、〈從大理石到現代化學〉的侯麥、〈政治化〉的希維特、〈紅色筆記本〉的柯莫里與納邦尼、〈當尼年代〉的當尼,及〈主流年代〉的托比亞納等人。每一個時期、每一位總編輯及編輯團隊皆有迥異的思想背景而顯著的批評路線。

《電影筆記》創刊的年代面對的是重建中的戰後社會,對巴贊此一世代的影評人來說,電影不僅是一門繼承默片的影像藝術,更是他們以結合哲思與宗教來教育群眾和觀察現實社會的核心所在。到了一九五四年,以楚浮為首的新一代影評人發動了一連串以「作者策略」為思想綱領的文章,在大肆攻訐法國傳統電影之餘,為古典好萊塢與幾位歐陸導演(側重於希區考克、霍克斯、布列松等人)建立了以場面調度為依歸的美學價值判準。縱使巴贊曾費心撰文提醒年輕反叛份子有關美學偶像崇拜的危險性,亦阻擋不了此股書寫風潮。幾年後,「新浪潮」的風起雲湧更是將「作者策略」推向頂峰的電影運動,以至於《電影筆記》的著名格言「對一部影片唯一的真實評論是另一部影片」,以神話姿態誕生。當侯麥接下英年早逝的巴贊的總編輯位置時,他致力推崇的一種兼具影癡品味與古典主義並設法和「新浪潮」保持距離的評論方法,根本無法招架希維特與高達等人要求雜誌須對介入政治(尤其是反殖民主義)的現代電影明確表態的壓力。才區區幾年光景,《六個道德故事》的編導失意地被同儕逼退,掛冠而去。

如果一九六○年代的《電影筆記》因巴贊、「作者策略」及「新浪潮」等效應而達到名利雙收的地步(當時每期頁數逐漸擴張,月刊賣出一萬五千本,長期訂戶有四、五千個),由希維特領軍的編輯團隊則是對於將電影評論拉拔至學術領域與智識潮流的層次做了關鍵性的拓展工作。具體來說,身為導演的希維特恐怕是「新浪潮」成員中最致力於追求電影理論與學院進步思潮的總編輯。在他任內,希氏引進馬克思主義、人類學、文學理論與精神分析理論等。同時,他邀請巴特、李維—史陀與布列茲等人為雜誌寫稿。接續希維特的兩位年輕總編輯柯莫里與納邦尼,即在此基礎上發揚光大(十五篇艾森斯坦文章的譯介,非常值得一提)。一九六○年代中期,他們兩位身處於法國經濟蓬勃發展、越戰,及從亞洲、非洲到拉丁美洲許多國家展開解放運動的時代語境。尤其對柯莫里而言,《電影筆記》的批評路線不應再從風格、美學或作者切入,而是得轉向勞動條件、經濟結構與技術需求等議題,〈電影/意識型態/評論〉與〈資本主義者的倫理-政治臉孔與好萊塢電影的神學領域〉即是其中兩篇最知名的文章。這兩篇揭示電影意識型態的文稿,奠立了雜誌於1965-73年期間從左翼思潮轉向毛主義的激進批判路線。這個階段,尤其遭逢六八年五月學運,《電影筆記》邁入對抗布爾喬亞階級鬥爭的批評書寫,國際影響力雖達至顛峰,但銷售量卻急速下滑、引發兩極化的評價,甚至連續好幾年(1970-71, 1972-73)僅出刊了總數十二期的雜誌。

|

|

|

圖:高達,《賴活》。

|

當尼接棒以後,他調整雜誌走向,重新將電影評論與政治觀察接合在一起,讓《電影筆記》重返電影批評的工作,而非以政治立場作為優先主義的編輯立場和方法。當尼與托比亞納共同帶領雜誌期間,兩人各司其職,前者結合影癡文化與理論性的電影批評並陸續引進思想家(諸如德勒茲、傅柯、費侯、洪希耶等)的著述,而後者則關注產業、影展與尤其文化消費者之間的關係。原是格勒諾布爾的魯迅小組成員的托比亞納為雜誌注入市場導向的編輯內容(逐步削弱思想性與批判性的評論),雖在銷售量帶來明顯起色,卻也是導致當尼最終出走的主因之一。自此之後,托比亞納接掌雜誌二十年期間所貫徹的一種不會過度嚴肅發展非正統的報導重點與編輯方針(其中有十年他退居幕後指示雜誌發展方向,由朱瑟、迪‧貝克、泰松擔任總編輯),對於作者畢克頓而言,是致使享譽海內外的《電影筆記》變調、失去信念、放棄創造歷史的企圖心的元凶。畢克頓更是不避諱地寫道:《電影筆記》已死,僅剩下自己的名字!《電影筆記》的生死難關不只如此,更糟的還在於這本雜誌自兩千年以降陸續被《世界報》乃及英國藝術出版社費頓收購,祖產危在旦夕,編輯團隊屢次遭受重組,並同時得面對如何在各種新興科技的競爭中突圍求新求變的嚴峻挑戰。

以上是我為不管是對電影史還是雜誌史或文化史感興趣的讀者,概略簡述本書的重點內容與核心題旨。身為一位電影研究者,我折服於畢克頓在浩瀚的雜誌史料中找尋蛛絲馬跡,並進一步構建兼具檔案涵義與洞見分析的論點,尤其為伴隨著電影寫實主義(巴贊)、「新浪潮」學派(楚浮、侯麥、希維特、高達)、電影意識型態與(後)結構主義思潮(柯莫里與納邦尼),及影癡文化評論方法(當尼)的電影史與文化史開啟了甚為殊異的論述視域。就方法論而言,《《電影筆記》簡史》體現出近十幾年來歐美電影研究(或跨領域研究)中──除了影癡文化、影展政治或後電影等議題之外──另一種連結歷史考古、社會文化史、電影理論與美學的新興研究論題和分析方略。再者,值得一提的,作為一本研究專著,本書令人激賞的還有,作者並無受限於編年史書寫方式而使分析工作流於見林不見樹的缺憾,它緊扣每章節的論據並統合整體命題的功力極具說服力。畢克頓在〈後記〉針對一九八○年代的《電影筆記》面對現實並欣然接受已經改變的世界秩序的一段話,尤其發人省思:「唯一存活的希望,就是追逐任何新的事務,希望能夠維持自己的重要性。這個歷史已經顯示,這樣的『現實主義』是詐騙:只要具備一套清晰且熱誠的信念,只要這些信念仍在、仍被擁戴與挑戰,一本電影雜誌就可以繼續存在下去」。這段深具批判性的文字,出自一位《左派評論》編輯委員之手,是絲毫不令人訝異的。它既命中老牌雜誌的要害,更給了欲堅守信念與創造歷史的刊物一個值得追尋的理想。

|

|

|

圖:法斯賓達,《瘟疫之神》。

|

隨著《《電影筆記》簡史》中文譯本的出版,在我看來,對於國內相關電影雜誌的編輯工作具有一定的參照意義:電影雜誌如何可能在保有市場競爭力與介入電影界展開對話的同時,施展能兼顧分析性、批判性及思想性卻不落俗套的編輯方針與戰略,乃是值得國內電影刊物編輯團隊深思遠慮的事情。此外,本書的問世,對於華語或臺灣電影研究亦具啟迪作用。相較於其他人文社會科學對融合文化史(或政治史)脈動的雜誌所進行的深度研究(僅以郭紀舟的《70年代台灣左翼運動》關於《夏潮》雜誌的研究為例),當前學界對於電影雜誌--譬如1960年代的《劇場》、1970年代的《影響》、1980-90年代的《影響電影雜誌》、《長鏡頭》、《電影欣賞》及《Fa電影欣賞》等刊物--的相關研究尚處起步與開發階段,仍需更多研究者投入到這一個交融著歷史與政治、美學與藝術、電影運動與影癡文化等向度的書寫工程之中,以為當代電影研究另辟蹊徑,創造出屬於我們的電影雜誌史的思想年代!

關於本書

用鋼筆戰鬥的《電影筆記》:

用鋼筆戰鬥的《電影筆記》:

楚浮、高達、侯麥等電影大師的搖籃,探索現代電影藝術的六十年旅程