「參與抗爭的院民,都是非常閃亮的個體」──專訪《大風之島》導演許雅婷

編按:2025 台北電影獎百萬首獎得主,並於近期入圍第 62 屆金馬獎最佳紀錄片,導演許雅婷以樂生療養院院民為拍攝主題的紀錄片作品《大風之島》,歷經國內外大小影展放映,目前正透過經費集資計畫,持續推進 12 月於臺灣的院線映演。本期《放映週報》專訪許雅婷導演,重回緣起於《樂生活》的拍攝歷程,歷經幕後工作的往來協調與甘苦經驗,逐步聚焦院民充滿生命力的形象。請見本篇專訪。

※※

銀幕一亮起,空中鳥瞰的視野,自綠林覆蓋的山丘乘風滑行,向著捷運工程的裸露地,和大路對面的城鎮前進。我們眺望已經改變的地表,卻也像是什麼都沒看見,唯有跟隨蟬鳴乍響的指引,以及大樹下再次傳來的歌聲,重新認識眼前名為「樂生」的土地,何以走過逾 20 年未竟的抗爭。

從翻轉漢生病污名,真正落實「樂其所生」(注1) 的《樂生活》(Life with Happiness,2006),到重構抗爭記憶的《大風之島》,導演許雅婷自學生時代,偕同好友林婉玉,走入抗爭高峰的樂生療養院,完成首部紀錄短片,然而,在她赴美留學的隔年,院區就發生了強制拆遷。回國之後,眼見地域的劇變,在她心中的拉扯,也不斷推後重啟拍攝的時機。直到2017年,應邀為樂生遊行製作入口記憶影像,兩個持攝影機的人就這樣回到樂生。

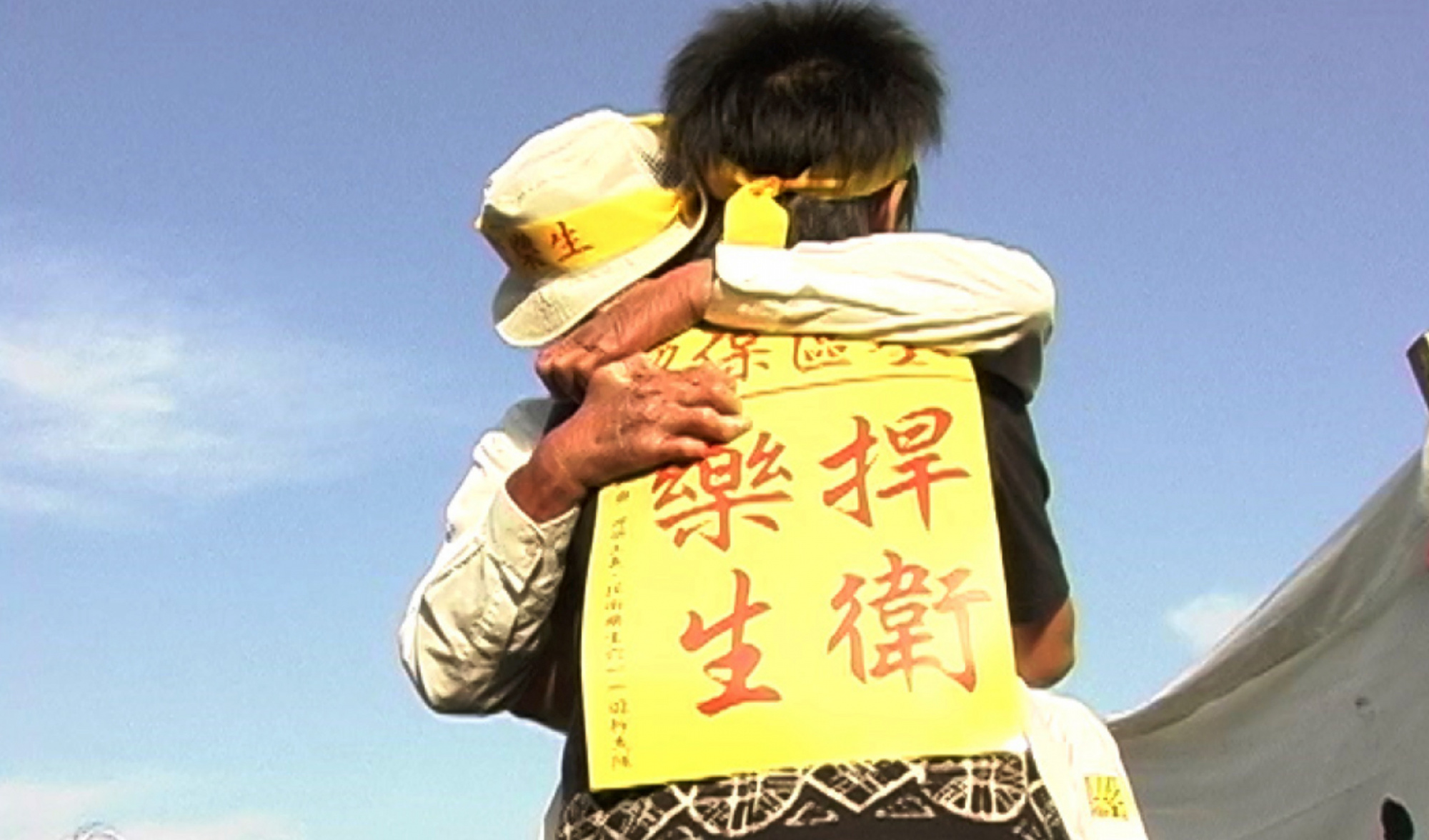

不久,林婉玉離開計畫,許雅婷則持續紀錄進入重建階段的樂生,經歷懸空陸橋入口的強行施作、環評訴訟,和文資修繕工程陸續引發的衝突。與此同時,在她的鏡頭下,總是位於行動中心,作為抗爭主體的院民,在無盡的承擔、斡旋與堅決反抗的歲月中,栩栩綻放與青年支持者相互共鳴的生命。我們在本篇專訪討論了近年樂生保留運動遭遇的困境,與支撐運動的主要力量,還有在《大風之島》峰迴路轉的製作過程中,許雅婷對紀錄者(documentarist)、觀眾身份與紀錄片典範的思考。

梳理記憶的影像

《大風之島》首映之後,許雅婷偶然在社群媒體上,發現過去樂生巡守隊的照片,裡面也有她年輕時的身影,手上卻沒有拿著攝影機。看著照片,她想起自己拍完《樂生活》畢業之後,曾有近半年的時間,短暫參與了樂生保留自救會/國際愛地芽協會台灣分會(IDEA)和青年樂生聯盟(以下簡稱樂青)的組織會議。當時的她,在紀錄之外,也希望促成一些實質的改變。

「記憶都是模糊的,那些遙遠的樂生記憶是一種『感受性』的東西。」回顧過去種種,許雅婷認為自己記得的,大多是「感受」本身,若當下沒有留下文字或影片,就很難去還原真實的記憶。現在之所以能清楚事情的來龍去脈,也是因為手上有許多素材可以參考,正因為有「拍攝」,才能重建這個運動的歷史。然而,整理素材的過程中,她發現這部紀錄片牽動的格局與複雜程度,都遠遠超出她的預期。

首先,《大風之島》的敘事結構,以 2016 至 2023 年的樂生重建計畫為主,並於多場情節間,加入過去的歷史檔案,以及 2005 到 2008 年之間拍攝的影像素材,早期重要的陳抗、生活紀錄也都包含在內。許雅婷提到,自己會考慮該怎麼使用過去的關鍵時刻,來觸發觀眾的記憶,給予人物和事件清楚的脈絡,進而讓觀眾理解到,抗爭者經歷的是一個色彩鮮明且具有歷史感的運動,從高度衝突與高張力的局面,到後來不斷下沉,變成如今較為蒼白的狀態。

實務上的拍攝,也和過去在外圍拍片有所不同。由於樂生議題已經轉入體制內部,許雅婷也開始和樂青有更密切的接觸,以參與重建計畫相關的閉門會議。然而,旁聽多場會議之後,她也得以看清官僚運作,更感到政治體制的虛無:「每次開會的時候,內心都感到自己一直在追趕,去追一個看不到的進度和看不到的計畫。照理來說,我們就在計畫裡面,應該要清楚知道何年何月何日,會有什麼事情發生,現實卻不是如此。」許雅婷認為,身在其中反而產生更多迷惘和迷失,看著牽涉的各個局處都在發生效用,卻不能真正解決問題,變成『多頭馬車』的四散狀態。

「多頭馬車」最具體的展現,發生在 2020 年的高等行政法庭,由於這場訴訟,讓每一個和樂生案有關的單位,包含環保署、衛福部、交通部、文化部、臺北市捷運局、新北市文化局等,負責官員都必須前來回應。此時,許雅婷第一次明顯體會,各局處的說詞前後矛盾、互相打臉,官員之間嚴重缺乏溝通,對議題也毫無認識。但是,幾次會議下來,原先分散的官僚便結合為一體。她在法庭上看見,官方全部站在一邊,另一邊則是自救會/IDEA、學生團體、樂生院及律師團,此時,「對抗」便從抽象的概念,變成可見的事實。

正因如此,當我提及本片未處理社運組織的「複雜性」時,許雅婷感慨回應:「不管組織有多複雜,對於權力者來說,我們真的是好小的一個單位,就像是茶壺裡的風暴。我當然會拍到這些東西,但是不會拿出來用,因為你知道更大的敵人是誰,也就是官僚結合起來的龐大體制。其實,所謂的路線不同,只是在多重壓力下,我們所擁有的『沒有選擇的選擇』,眼前只要能成、能打的,都會是選擇。」對她來說,儘管《大風之島》的製作過程和社運的關係非常緊密,但是,本片背後要傳達的訊息,其實超乎「社運」的範疇。

支持運動的力量

如何從錯綜複雜的事態,看見一場運動的核心?《大風之島》的首要任務,即是正視參與抗爭的院民,在運動中的主體性和自主性,讓大眾去理解他們的生命歷程。許雅婷篤定說到,在這麼長的時間裡,一直支撐著這個運動的人,就是自救會/IDEA 的阿公阿嬤,因為有他們的堅持不屈,來來去去的學生、青年支持者才得以存在。

事實上,片中可見參與抗爭的院民,總是親自投入會議討論,思緒清晰地指出問題的癥結點,也直接和言詞閃爍的官員對抗。她肯定地說:「這都是真的喔,阿公阿嬤講話很有力量。」然而,外界和官方對樂生運動的想像,卻經常顯露對院民的歧視與偏見。許雅婷碰過非常多次,官方在進行重要協商時,直接跳過自救會/IDEA 的院民,反而找上不具決策權的樂青。她也以片中事件為例,當官方以院民的身心病症為由,推脫當局應盡的責任,亦是對院民主體性的抹平與否定。

「參與抗爭的院民,都是非常閃亮的個體。可是,在官方的世界裡,他們只是一群『弱勢』,只是一群需要被照顧、治療的老人和病人,這個才是非常大的溝通落差。他們否定這群人和這個地方,在現實上和法律上的關係,其實都是一再宣告:你,不是我的人,不是我的組織。最後這幾年,真的可以感覺到問題的核心,除了無法落實溝通,更是因為官方不願意承認,這一群阿公阿嬤因為抗爭,成為更具有代表性的『樂生』住民。」

不過,漫長的抗爭路上,也總有低潮和自我質疑的時刻。許雅婷提及片中一幕,當她透過攝影機,向躺在床上的李添培提問,那個當下,其實她心裡的感覺是:「他好累,他要支撐不住了。」那是 2018 年,剛回樂生拍攝不久,她不禁質問自己:「這個運動應該走下去嗎?該怎麼一直走下去?會不會有人其實很為難、很勉強地在做這些事?」後來,她發現完全不是如此,因為藍彩雲阿姨就在那一年,肩起自救會會長一職。幾年下來,她發現阿公阿嬤都會在不同時間點,很堅持地站出來,例如,周富子阿姨也一度陷入低潮,但在《大風之島》首映之後,許雅婷感覺她對此很自豪,變得更有精神,或是像黃金英阿姨,受迫遷時曾被學生幫助,現在也開始活躍起來。

如果要問是什麼力量,讓這個運動得以一直走下去?現在,許雅婷找到了答案,也就是院民一起生長、生活與生存過的這片土地:「這裡既是傷痛的歷史,也是他們的家,而且是他們找到自我認同的地方,變成一個多重指涉的所在。在這裡,他們學習民主和人權,就像李(添培)阿伯說的,他們是因為 20 年前的抗爭,才開始相信人權的力量,這件事情是很珍貴的。他們相信這片土地有很多可能性,他們也一直在守護這片土地的價值,他們也對此懷抱驕傲,這個時候他們就有了代表性。」

兩種時間,兩種典範

持續拍攝的同時,許雅婷自 2019 年也開始帶著《大風之島》的製作計畫,參加國內外的提案工作坊 ,過程中結識了現在擔任製片的黃胤毓,以及日本資深剪接師秦岳志。他們共同合作的提案,2023 年在坎城電影市場展紀錄片單元(Cannes Docs)的亞洲提案專場,獲得提案最大獎之後,不久就進入正式的剪接階段。

一般而言,從熟悉素材到開始剪輯,只需要一到兩週的時間。然而,在此之前,許雅婷還得先讓身為外國人的秦岳志,逐步認識臺灣特殊的憲政體制,政府組織的運作方式,以及樂生走過的重大事件,當中每個人物代表的角色。一個月過去後,她發現很難照著標準時程順完所有素材,最終花了兩年的時間才完成剪接。她提到主要的困難,經常是在他們剪到一個段落,給不同人看過之後,才會發現有一堆問題需要調整。

去年三月,當他們剪出兩個多小時的版本,以為都安排妥當,便放給日本紀錄片圈的朋友看,沒想到他們的反應卻是「看不懂」,令許雅婷十分崩潰。後來,她和團隊做了一個重要的決定,就是在片中加入「字卡」作為指引,給予有限但足夠的資訊,即使觀眾可能一時在細節中迷失,但在各個段落間,仍有字卡將人帶回大方向上:「我們也知道不可能讓所有人都理解,但是我自己對一個『好』影片的想法,就是它可以讓你悠遊在自己的世界,可以回來也可以沉下去,你是自由的。」

就在幾乎要定剪時,又考慮到坎城放映,外國觀眾「看不懂」的反應,於是,他們另外找了在好萊塢的剪輯指導,也是許雅婷在 Docs by the Sea 粗剪工作坊的導師,很早就主張一定要有樂生重建的政治主線。之後,許雅婷就和兩位剪接師進行網路會議,不過,夾在兩個不同體系的大師之間,看著他們為自己的作品爭論不休,她一面覺得榮幸,同時也感到莫大的壓力。卡了一段時間之後,她才試著按照新的建議去剪,但在這個過程中,她也更確定自己的創作理念。

「其實,我心裡更認同秦岳志老師那一派。在我開始學紀錄片時,當時的典範就是小川紳介,所以我的養成也比較靠近日本這邊,我可以接受比較複雜的敘事,因為真實本身就是複雜的。」許雅婷認為日本的體系,更看重紀錄片傳達的訊息本身,並強調時間中的身體感,相較之下,她觀察到歐美的體系,多從戲劇場次的概念,來理解時間經過的順序,因此會盡量避免讓同一場景和訪談重複出現。

問題是,如果照著後者的方式去剪輯,院民就會被簡化成一個個「故事」,只為了逼近「弱勢受到壓迫」的結論。也許這樣的邏輯,會讓觀眾更好理解,但許雅婷覺得本片最美好的部分,其實是那些與院民一起度過的點點滴滴,影像如何陪伴他們的生命轉變,這些才是她真正在乎的事物:「我不是在呈現一個弱勢的抗爭,而是他們經歷了這些事,讓他們相信自己生命的價值,比如陳再添阿伯最後的死亡是體面的,金英阿姨則承接了其他人的意志,帶著貓狗回到日常。不管政治怎麼坐落在他們身上,他們還是要回歸日常,這是他們生命的主軸。」

談及日本的紀錄片傳統,我也問到她對導演原一男的看法,由於她曾在其他場合提及《日本國VS泉南石綿村》(Sennan Asbestos Disaster,2017)對本片的啟發,當初,她會找秦岳志做剪接師,也是因為他為這部片做剪輯。不過,許雅婷說到自己現在對這部片的理解,已經和第一印象截然不同。前陣子剪片卡關時,她就把這部片找出來,重新看了一次,才發現片中的呈現,遠比自己記憶中的單純,而樂生的議題又複雜太多,她知道自己只能繼續面對眼前的課題。

聊到原一男採取的「男性視角」,比起關注人物,更多的是展現他身為創作者的權力與慾望,有些深入隱私或質問受訪者的鏡頭,也反映他對當事人身處世界的不理解。舉例來說,有一位反對激進路線的受訪者,對著鏡頭說:「憤怒不足以讓人團結,我們需要有其他讓人團結的力量。」拍攝者似乎不以為然,卻還是保留了這段採訪。許雅婷也認為,原一男可能不同意這句話,因為他更期待憤怒之後的改變,但那只是他身為創作者對別人的投射,這也與《大風之島》的拍攝方式相反:「我從一開始就有意識地去考慮自己身為女性,如何和他們互動,會帶給影片什麼樣的基調,基本上是比較溫柔、理解的姿態。我會思考每個人和這片土地的關係,如何從人物反映出的不同面向,組成一個共同的集合。」

圍繞的感官經驗

除了抗爭曲折的過程,初看《大風之島》時,還有一個讓人印象深刻的特徵,即是本片使用許多聲音和影像元素,來表現「家」、「風」、「樹」等,這些始於樂生院歷史,並於抗爭和生活實踐中,受到翻轉的重要概念。比如說,片中出現的空景鏡頭,都不是單純的轉場效果,更是具有明顯的象徵性,同時,本片也不費心解釋概念,而是讓樂生環境中存在的感官細節,自然地將觀眾包圍起來。

許雅婷認為樂生就是一個很有「身體感」的地方,因為進入樂生要先爬很高的坡,院區也有一點大自然的感覺。聊到後段一個鏡頭,視線從被風吹動的樹梢,一路下移至大樹下餵貓的金英阿姨,那是許雅婷從年輕時就非常喜歡,日後也很常拍攝的場景,從那個角度看出去,樹根蔓延的斜坡路上,往外就可以看見整個城市。雖然她拍的大多是過去拍過,如今卻發生改變的事物,但她仍然喜歡這些取景和運鏡,表現出 20 年前的美學感覺,儘管現在可能不再流行。

另一方面,要達到圍繞感官的效果,也有賴聲音及配樂設計。像是「風」的元素,許雅婷就明確向杜篤之表達,需要各種不同強弱、質感的風聲,配樂也要有豎笛來表達風的聲音,或如蓬萊舍拆遷的段落,王榆鈞就建議使用老鋼琴,來表達那裡一磚一瓦的份量。在他們的努力下,本片的聲音就具有充實完整的一體感。

此外,「歌曲」也是本片的關鍵元素。例如,黃文章阿伯多年來在不同場合演唱的〈金包銀〉,就發揮了「連接過去與現在時間線」的作用。說到這裡,許雅婷也半開玩笑表示:「主要是版權費太貴了啦!」當然,除了多用幾次比較划算的務實考量,也是因為〈金包銀〉作為一首渲染力很強的歌曲,既可以去描述黃文章的生命歷程,也能讓觀眾理解院民作為「苦命人」的心境。至於院民愛唱的日語歌〈故鄉〉,則呈現樂生的歷史厚度,有趣的是,阿公阿嬤不見得會講日語,但他們都會唱這首歌,許雅婷認為,這也反映過去的隔離政策,並不是所有東西都是「痛的」,而是好壞並置。這首歌訴說的鄉愁或家愁,過去指的是樂生之外的遙遠家鄉,但在抗爭開始之後,他們說的「故鄉」就變成現在生活的「此處」。

事實上,從最早的抗爭開始,就出現院民、學生和青年支持者大合唱的「樂生那卡西」和「音樂.生命.大樹下」音樂會的形式,是故,許雅婷和王榆鈞在討論主題曲時,就有共識要把院民的聲音保留下來。日後,當她聽到杜篤之混音出氣勢磅礴的〈大風子〉,許雅婷就忍不住笑意,想起她和王榆鈞,一人背著攝影機,一人背著吉他和收音器材,把設備扛上樂生。王榆鈞彈著琴,一個個帶著教唱,她唱一句,阿公阿嬤跟著唱一句,30 分鐘後,她就說:「好,我們錄完了。」阿公阿嬤就震驚說:「怎麼可能?」。在他們的記憶裡,過去得先將一個房間改造成錄音室,再錄個三天三夜、好幾個 take。因此,他們完全想像不到現在的這首歌,這樣一句一句唱就完成了。

問及當中是否也有自己的歌聲,許雅婷笑著回答,她的台語發音太差,所以沒有放入她的聲音。其實,王榆鈞在教唱過程中,原本希望她可以幫忙,最後卻發現她的發音都是錯誤的。聊到自己「只能聽,不能說」的台語實力,許雅婷想起最早在拍《樂生活》時,《樂生劫運v2.0》(2010)的導演平烈浩,就曾對她說:「你不會講台語,還來拍什麼紀錄片?」之後,她就想著要努力說好台語,結果在學會之前,阿公阿嬤已經會說國語了。

錄音過程中,許雅婷也意外發現,藍彩雲阿姨會看台羅拼音。由於藍阿姨總是自稱不會讀書識字,所以一開始沒有分到歌詞本,沒想到她因為上教會的關係,從頭到尾都看得懂台語歌詞。這件事也讓許雅婷反思道:「很多事都是始於我們不在她的生命脈絡裡,然後事先把她低估了,如果今天可以給她台羅拼音,她是不是就看得懂所有的文章了?事實上,阿公阿嬤每一個人都有非常強的生存能力。」

盼望理解的發聲

《大風之島》最動人之處,即是許雅婷從鏡頭外,向阿公阿嬤喊出的真摯話語。談及持攝影機的自己,同時作為記錄者和陪伴者的角色,許雅婷說,自己一開始其實很想拿掉這些片段,因為她感到非常害羞和尷尬,最後是剪接師說服了她,才加入更多自己的發聲:「他說金英阿姨的故事,就像我說的一樣,不要在乎別人,不能委屈自己,這個就是民主的真諦。」另外,她向文章伯訴說感謝的段落,並不完全出於即興,而是一直以來都想傳達給他的話語。許雅婷回憶,自己大部分時間都陪著文章伯聊天,讓他的腦袋繼續思考,直到某天拍攝,他的狀態特別壞,和她說「我的人生完蛋了」,於是,她才將自己在心中不停練習的話語,好好地說了出來。

回顧《大風之島》的心路歷程,許雅婷認為現在的結果,對她來說就是別無懸念,沒有任何後悔,她已經盡了全力。雖然仍有一些重要片段未能納入正片,但她認為,在剪輯方面,如果素材不足以支撐觀點,甚至可能讓觀眾產生誤解,就應該選擇拿掉,留待後續出版電影書的時候,再以文字書寫來處理。

問到本片的目標觀眾,許雅婷提案時的構想,其實是從公民教育的角度,拍給經歷過民主化的臺灣人,尤其是想要理解這段歷史的一般觀眾,因此,她盡可能充分考慮過每個環節,將影片編輯成讓人容易理解和共感的模樣。不過,她也提到自己在訪談當天早上,才發現了一個大問題,也就是給外國人看的英文版,無法解釋臺灣的五院架構,而這件事對於理解樂生的議題又至關重要。

直到今日,在《大風之島》已然完成、開始在影展大放光彩的時刻,許雅婷仍在費心思量,如何讓更多觀眾「看懂」,如何將樂生漫長而複雜的歷史,歸納到不至於失去真實的程度,才可以用一部紀錄片的時間,讓阿公阿嬤的生命光采,觸及到更廣闊的世界。■

.封面照片:《大風之島》導演許雅婷;攝影/古佳立