【奇峯無邊銀河無際】靈異與殘缺的雙劍合璧──重探《神探》

編按:2025 年,國家電影及視聽文化中心推出「奇峯無邊 銀河無際:杜琪峯與銀河映像」主題影展,選映 19 部由香港電影公司「銀河映像」攝製的精彩作品,與一部專題紀錄片,包括在「雙劍合璧」單元選映銀河映像兩位靈魂人物:杜琪峯與韋家輝聯合執導作品。本期《放映週報》刊載作者馬曼容評論一篇,透過兩人合導、風格共融的代表作品《神探》,敘述韋家輝的作者關注,如何在這部心理驚悚電影中顯露無餘。請見本篇評論。

※※

此次藉由國家影視聽中心策劃之專題「奇峯無邊銀河無際:杜琪峯與銀河映像」回望銀河映像經典作品,《神探》莫過於是人人談論起銀河最被忽視之佳作,以時間年份來看,2007 年出品的《神探》亦可視作銀河紀念成立 10 週年之作。不僅如此,《神探》由杜琪峯與韋家輝兩人共同執導,若要爬梳銀河的創作,除了對杜琪峯的美學重探,另一掌旗人物韋家輝肯定不可忽視不談。

《神探》故事講述警員王國柱(李國麟飾演)和高志偉(林家棟飾演)因追捕南亞人闖入樹林,在混亂之後,王國柱卻連人帶槍失蹤,高志偉卻安然無恙。重案組警探何家安(安志杰飾演)因調查王國柱失蹤案毫無頭緒,決定請教初入警隊震撼他,也視他為老師的「神探」陳桂彬(劉青雲飾演)。陳桂彬雖有天賦異稟的辦案能力,但其行徑詭譎、服用精神藥物,而成為人人口中的精神異常之人。

重探《神探》之前,得先梳理銀河映像的內部分工,才得以打開看見此片創作的入口。銀河映像自 1996 年創立,由兩位靈魂人物杜琪峯和韋家輝領軍,皆從該時的無線電視台出身,一位擅長導演,一位則編劇見長。儘管在早期,銀河皆是以集體創作之姿對外公開他們的作品,但就香港國際電影節出版《焦點影人:韋家輝》一書的訪談中,皆可見得銀河映像的創作中,故事的大腦皆來自韋家輝,帶領旗下的子弟兵游乃海、司徒錦源、歐健兒等人,建立出屬於銀河映像的世界觀。甚至也據杜琪峯所言,韋家輝在銀河映像並無任何職位和股份,其身份和位置更像是一位先驅者和創作總監,是公司的靈魂。他們早期於香港電影低谷中開闢出有鮮明風格的作者印記,也向來秉持著可藝術亦可商業的創作路徑,更於千禧年開始獲一百年電影公司(向華強)的投資,系列拍攝出至今仍膾炙人口的賀歲片佳作,如《瘦身男女》(2001)、《嚦咕嚦咕新年財》(2002)、《鍾無艷》(2001)等片,對喜劇的敏銳,如何開創銀河另一面的親民面貌,也是韋家輝之於銀河映像的重要地位,更是翻轉現今總將銀河映像與「杜氏美學」畫上專屬等號的論述。

以此脈絡,當再重探《神探》之時,或許有兩條路徑必須重新切入:一是韋家輝有重要參與(與杜琪峯共掛導演)的銀河創作,與其他作品有何差異?二是韋家輝的精細複雜劇本,是如何透過杜琪峯的「杜氏美學」再現於銀幕?

在韋家輝於銀河的創作中,「鬼」和「角色缺陷」是常見的元素,前者的「鬼」非以一般靈異現象存在,而是轉換成各種的型態,成為屬於角色的特異功能,如《我左眼見到鬼》(2002)裡,鄭秀文具有能看見亡夫(劉青雲飾) 的特異功能、《大隻佬》(2003)則將鬼(靈異現象)變成看見前世的因果,而在《神探》中,劉青雲飾演的神探陳桂彬,則擁有看見人心裡的鬼的特殊能力;而當這樣的「特殊能力」成為「角色缺陷」時,韋家輝更利用此「缺陷」(或偏執)圍繞於各式故事中(非銀河出品亦然,如電視劇集《大時代》丁蟹對待人事物的執念、《最愛女人購物狂》(2006)的購物精神病、《再生號》(2009)喪父的失明小說家的執筆幻想),並延伸出「正常」與「異常」的極端二元世界觀,如陳桂彬所說的「真相」,在他人耳中已成為瘋人之語,當正常的「非」和不正常的「是」相互碰撞,最終這些「缺陷」都將引領故事成為結局關鍵。

韋家輝曾在訪談中提及劇本創作,非以故事先行,反而是以人/角色為出發,《神探》也非設定為警匪片,反想深層探討人性的黑暗面。有趣的是,在原先《神探》最初的念頭,非以神探看見眾人的內心鬼為始,故事反而聚焦於一名警察,隊友在一次任務中全部殉職,僅剩下他存活下來,之後腦海常出現同僚,讓他經常在調查案件之時,會試想同僚如何思考,或是腦中出現一整班同僚,在版本反覆修改下,成為現在的面貌。然而,要如何去合理化「顯見的鬼」?為此他聽從游乃海、歐健兒建議參考了《24個比利》(The Minds of Billy Milligan)一書,也逐漸將內心鬼具象化。

除了主要角色的故事線,爬梳銀河的系列作品,韋家輝所參與的故事往往是簡單的核心、複雜的人物關係,如同《神探》中,以圍繞於陳桂彬、高志偉、何家安、王國柱四個角色,但四個角色的正反派立場卻是混沌的,如同人性般,善惡並存,但善惡之間孰善孰惡,邪惡又如何生長,始終又回到人的選擇。以致在韋家輝的劇本中,常常可以清晰可見人物的成長旅程,這比起更具杜琪峯風格如《鎗火》(1999)、《PTU》(2003)、《放.逐》(2006)等片,角色們可視為一個移動的群體,且故事通常並不複雜,僅是一個簡單任務之下,所產生的革命情感及後續連鎖效應。

在多數杜韋合導的作品,韋負責主要概念發想、劇本創作,而杜則負責執行拍攝(韋會看每天拍攝素材,回頭調整劇本故事)。然而,杜琪峯也曾於訪談中提及,他認為《神探》是一部極為難拍的劇本,不僅劇本版本多、層次也多,光靠文字亦很難清晰溝通。由影片可見,如何將高志偉心中的鬼於鏡頭顯化,甚至非區區一鬼,而是如同代表七宗罪(傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾)的七個鬼(人),又如何將各個鬼的個性顯露,將各式鬼的出現轉化成為角色的內心運動狀態,當「本我」迷失於樹林,其自我又該如何反應?從此一延伸下,這一切又要如何從陳桂彬的視野中,讓觀眾以全知視角看見他所看見的一切。

首先,影片如何建立陳桂彬這個角色?在開頭,觀眾跟隨(五年前)新警員何家安的報到,走入辦公室看見陳桂彬查案的過程,擺滿不同的殺豬刀、模擬殺人,將自己想像為屍體,裝進行李箱滾落樓梯,不循正常邏輯地找出真兇,事後將自己的右耳割下,送給即將退休(心中無鬼)的大Sir。在初初五分鐘,杜琪峯利用俐落的敘事、查案的重複模擬、瘋癲的舉動,就將神探的角色性格建立,而「重複」也成為影片後續的主要節奏(陳桂彬一再重複模擬疑兇心態、台詞與場景的似曾相似)。

時間來到五年後,何家安調查警員王國柱的失蹤案,回頭找上這名「神探」,此時陳桂彬的「瘋癲」才真正被揭露──「我看見人心裡的鬼」。在何家安第一次上陳桂彬家,杜琪峯僅利用三名人物,拉出了介於虛實的場域:何家安為實,陳桂彬幻想的妻子(1996 年於夏威夷結婚之印象)為虛,陳桂彬則成為連結虛實的橋樑。此時在同一空間裡,來自實的對話問答,來自虛的洗衣剁肉,陳桂彬得要著眼眼前的真實互動,又得在意不存在的聲響爭吵,外表的鎮靜、心裡的慌亂,最終兩者交鋒爆發,在交錯剪輯下擴展出陳桂彬異於常人的生理和心理空間──這是第一次何家安見識到陳桂彬的瘋癲──也埋下日後信念動搖的種子。

「尋找失槍」是《神探》的主軸,高志偉遺失了槍,何家安的槍被陳桂彬奪去,這一母題雖曾在《PTU》中使用,但「槍」的複雜性卻於本片再次擴大。它不再只是緝兇的工具,而是代表一個人的身分和尊嚴,當警槍編號「7630」、「6813」、 「8101」三組數字不停錯置於他人,或傳承(何家安的配槍曾為陳桂彬所用),或掠奪遺失(南亞人搶了高志偉、高志偉拿王國柱的槍去搶劫,陳桂彬奪了何家安的身份出入警局,何家安則借其女友的槍維護執法正當性)。到最終高潮結局,如同《暗花》(1998)使用鏡子產生鏡像的心理反射,一個人反射出七個人,何家安與陳桂彬的雙生性,而無需對話,各方舉槍指向的方向,也成為了角色所相信的立場(南亞人指向高志偉,高志偉指向南亞人,陳桂彬指向高志偉,何家安則指向陳桂彬)。

比起宿命,如登徒於《焦點影人:韋家輝》一書的評論寫下:「韋家輝的劇本始終來自『選擇』」,即便極端,陳桂彬的瘋癲和執念皆出自一種善意,也即便真相在眼前,但仍因何家安的「選擇」,導致最終的命運走向。七個鬼終化為無,但膽小懦弱的小孩(何家安)卻開始生長出其惡,谷祖琳所扮演的「智慧」亦從高志偉轉移至何家安,一人獨活,編織故事,也是典型銀河「螳螂捕蟬,黃雀在後」的終局。

雖然杜琪峯認為《神探》過於冷峻孤獨,但它無疑是兩人都喜愛的實驗之作。此後韋家輝的劇本轉向愛情喜劇,如《單身男女》(2011)、《盲探》(2013)等片,但《神探》的重要性,在於它承載了銀河創立初衷:在商業市場中維持作者風格。當兩人共同熱愛西部片、黑澤明、雙雄對決、宿命書寫時,《神探》正是兩人「左右腦」合一的結晶。它不僅是杜韋合導的最後作品,更是銀河映像不可忽視的里程碑。■

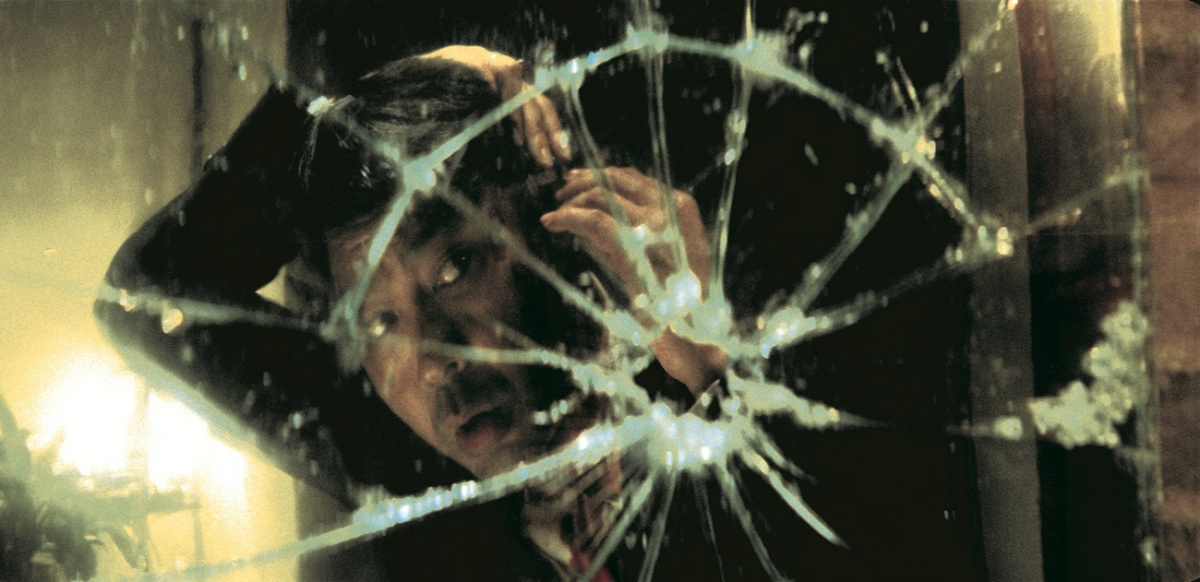

.封面照片:《神探》電影劇照;© China Star HK Distribution Limited 提供