【流動的華美電影】文化景觀與紀錄形式:《北京故事》的華美性與「新中國」

編按:2025 年,國家電影及視聽文化中心策畫「尋找王穎:流動的華美電影」專題,選映美國華裔導演王穎六部代表作品,與包括王正方《北京故事》、Sean Baker 與鄒時擎《外賣》等不同世代之美國華裔電影代表作。本期《放映週報》刊載作者謝鎮逸評論一篇,以王正方此部誕生於 1986 年之作品《北京故事》為題,敘述 80 年代之於「華美電影」的重要性,並試與同於 80 年代崛起之中國第五代導演作品,與西方名導前往中國所表現之「非西方」文化景觀進行比較,從其中提取《北京故事》之時代特殊性。請見本篇評論。

※※

華美電影發展至今,雖然基本上皆由美國華裔所創作的電影作為首要身分指涉,然而在具體上而言,更關乎一種具備「華美性」的經驗敘事。猶如新馬華語電影,華美電影同樣是探勘海外華人移民,或是落地生根的在地華人,如何藉由生活與文化經驗、身分認同等課題,來回應文化衝擊、衝突與衝撞,並從中尋找制衡的方法與轉變。但相較於至今仍然揮不去離散幽靈的新馬華語電影,華美電影在強盛西方的洗滌下,更會快速與現代性合謀交匯。

1976 年文化大革命結束後,1980 年代的經濟改革,讓中國社會劇變、思潮迅速開放。雖然 1989 年天安門事件以後既帶來重大的社會轉向,但在充滿新希望的短短幾年中,華美電影也回應了這段短暫的光輝時日。相較於更早就遍地開花的華美文學,華美電影人開始以現代主義重新拾撿電影創作的發聲位置,卻直到王穎導演於 1980 年代的發跡,才終於形成一股被確立下來的「華裔美國電影」性格,並以此展開「華美電影」被重視的其中一個關鍵座標。其中,尤以王正方身兼編、導、演三職的《北京故事》(A Great Wall,1986)最為顯著。

曾演出王穎《尋人》(1982)、方育平《半邊人》(1983)的王正方,生於湖南長沙,後隨家人遷臺,赴美留學後還當過保釣運動代表,其移民經驗和跨文化體會可想而知。《北京故事》作為他的首部電影作品,也是中國改革開放初期拍攝,並成為第一部中國境內製作的美國電影,也是第一部能在美國上映的中國劇情片。1986 年,本片還獲得了美國獨立精神獎的兩項提名(最佳銀幕處女作、最佳劇本獎)、日舞影展評審團特別推薦獎、堪薩斯州影評人協會最佳外語片獎等。另外,其於美國上映時引起的迴響甚大,不僅首輪就連映了半年,而且對於 1980 年代這個特殊的時代而言,可想而知《北京故事》是如何地受到美籍華人的歡迎。

《北京故事》的故事講述旅美多年的華人工程師方立群(王正方 飾),因不堪職場歧視憤然辭職,帶著不諳中文的妻兒回到北京,與姐姐一家共同生活於四合院中。兩個家庭的東西文化於日常中相互碰撞,同時還得解決兩代人對生活追求與價值觀的不同。這趟返鄉之旅,注定成為他與家人重新審視身分、文化歸屬的一次深刻歷程。華美電影對文化敘事與經驗差異的描摹,早已成為學術界和認識論上最主要的渠道,但在影像上如何再現這些「華美性」,卻也值得更進一步的關注。其中一種閱讀華美電影的方式,可從電影中幾近文化景觀及其紀錄形式,一窺美國華裔的生活場景與地景,如何成為「華美性」與「新中國」關係之間,可被辨識的視覺圖景。

兩種文化景觀模式的「新中國」

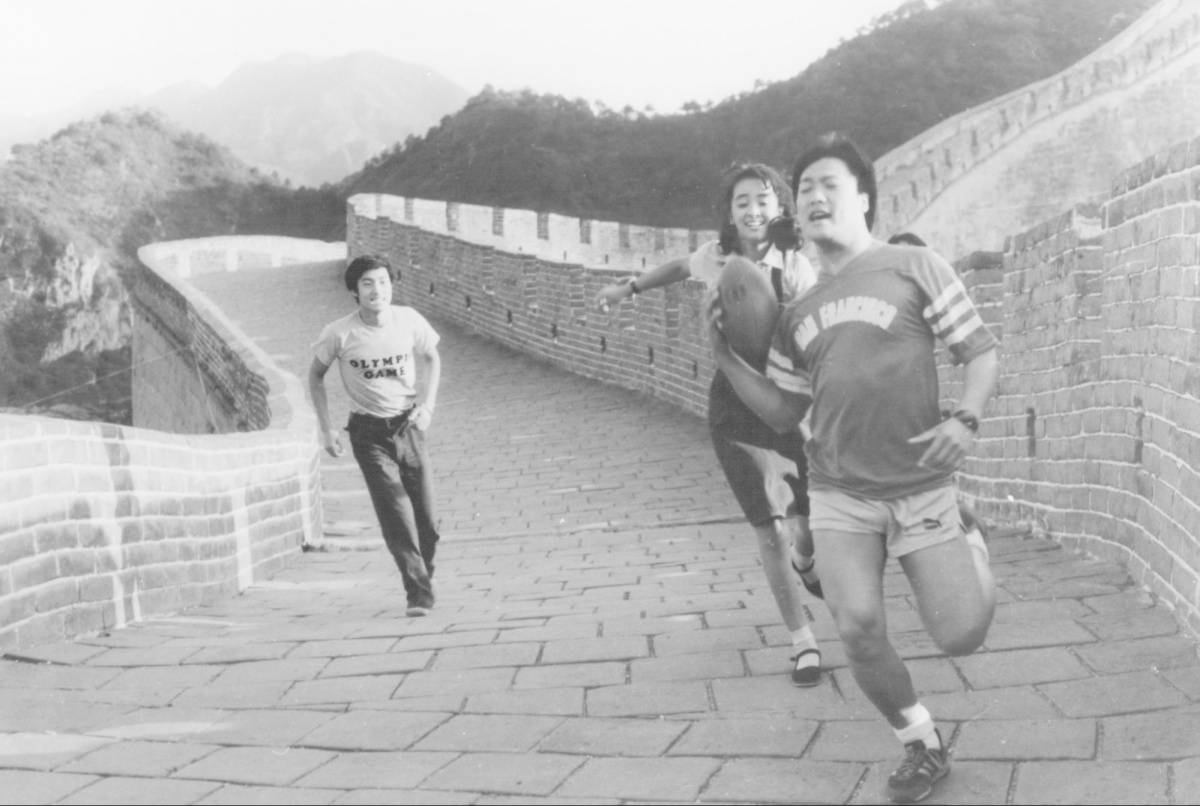

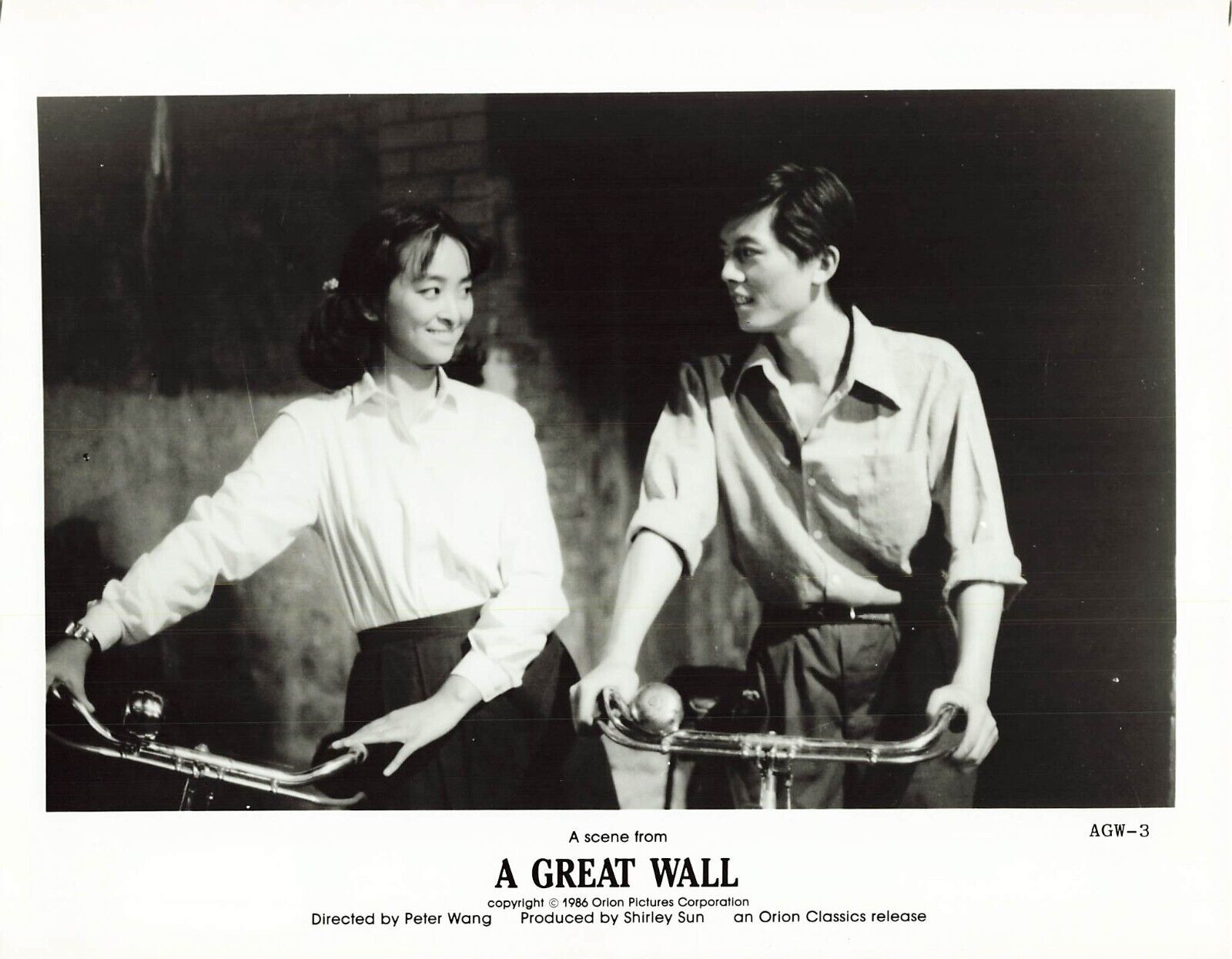

從舊金山金門大橋到北京長城的跨距建設、美式住宅社區到北京胡同巷弄;許多文化地景的視覺再現透過差異比較,明顯區分出第一世界的現代「家居」與古早、樸素的「家鄉」,之於主人公對「家庭」作為安身立命之所,賦予截然不同的想像願景。另一方面,在方立群一家從「現實家居」與「文化家鄉」之間游移──不同於前者關乎職涯競爭上訴求「生存」的境地,後者則承載了可供文化精神棲息的「生活」場所。當在練習時尚走秀,甚至在摩登舞會中的北京新青年們,其因應全球化而展開的操演性身體,擁有繃緊、一觸即發、隨時順應時代潮流的步伐、神情、姿態,再對照電影一開始的澡堂場景,眾多庶民的日常身體在休閒的泡澡中鬆弛、放鬆,也呈現出澡堂文化作為集體主義的生活互動形式,是如何有別於美式家居空間的個人沐浴間。此外,從可口可樂到北京烤鴨、美式足球到北京兵乓、現代體操與傳統太極拳;或是從傳統曲藝大師駱玉笙的〈擊鼓罵曹〉,到彈唱 Chuck Berry 的美式搖滾名曲〈Johnny B. Goode〉——片中的跨文化符號及其差異,皆透過繁複的多種對照關係來積極體現。不過,在同時期從中國反向輸出到國際影展的中國電影,卻採取了截然不同的文化景觀體現。

華美視角下的《北京故事》,其誕生的時間點,恰逢中國改革開放的黃金時代,也是中國電影在國際影展上開始發光發熱的關鍵時期。來自北京電影學院的第五代導演陳凱歌與張藝謀,在同一時期則以極具地方性色彩的電影作品一舉成名。先是 1984 年,陳凱歌拍攝西北陝西的《黃土地》;1987 年非科班的吳天明在山西省拍出《老井》;緊接著 1988 年張藝謀以《紅高粱》拍出抗日戰爭時期下的山東省。這幾個在 1980 年代蜚聲國際的中國電影,皆以高度鮮明的電影視覺張力,表現出野性又極具魅力的鄉村風情、地方文化與民族性格,亦是西方與國際所欲望之文化景觀。雖然很快地,1990 年以後進入國際視野的中國電影逐漸轉為獨立電影,但我們仍然不難看見,衝出國際的中國電影選擇民族誌、寓言化的地方性敘事、第三世界文本,作為「非西方」的文化景觀視覺再現;抑或是《北京故事》自第一世界的華美視角回看已然全球化、現代化的北京大都市──顯然,這兩種路線都不盡然是真正發生於中國境內的「新中國」現實敘事。

事實上,同年的中國境內電影,雖然確實因改革開放而促進了不少對電影題材、語彙、美學的嶄新探索,但有著政治宣傳功能的電影製作仍然持續進行當中。其中鮮明的案例,像是陳凱歌講述中國人民解放軍進行閱兵訓練的《大閱兵》(1986),或是闡述國民黨事蹟的《血戰台兒莊》(1986,翟俊傑、楊光遠導演),以及兩部講述孫中山的傳記電影:《孫中山》(1986,丁蔭楠導演)和《非常大總統》(1986,孫道臨導演)。可別忘了,義大利名導伯納多.貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)載入影史的傳奇大作《末代皇帝》(The Last Emperor,1987)也即將面世。這些各持一方、林林總總的平行時空,在題旨、市場、文本敘事的差異比較之下,更體現出《北京故事》的「新中國」,正在為西方觀眾展示一個既陌生、又熟悉的「中國」形象再現。

不管是默片時期以降,那些對華人負面刻板再現的銀幕形象,或是 1970 年代李小龍引領的功夫風潮──其實仍然離不開以美國與西方白人本位作為陣營,對黃種人投射出來的普遍想像。不一樣的是,《北京故事》自我東方主義的文化景觀化,並非單純的賣弄地方色彩與風情,而是在 1980 年代的國際格局脈絡底下,西方對認識他國展現出強烈好奇心,而不得不行使的一種文化代理櫥窗。不過,《北京故事》所捲動出的文化景觀,不僅僅只是一種單純的視覺再現,更有可能進一步作為具備證據效力、提供「事件再現」的紀錄形式。

地景與歷史的紀錄形式

從天安門廣場、正陽門箭樓、長安街,到戒台寺、圓明園、萬里長城等;《北京故事》名副其實地透過多處繁華盛景來道出發生在北京的故事。甚至當時北京當局尚未對電影攝製設下明確規範,劇組還能借到梅蘭芳故居的四合院作為拍攝主要場景。當從美國來到北京的一家人,乘車途徑長安街時,方立群疑惑地問道:「北京的城牆哪去了?」司機應聲回應,是解放後為了擴大首都北京,被下令拆除了。

這些有意透過鮮明的文化地景來鋪張出現代北京的地景影像,在對比高速現代化以後的今日北京,更顯其難能可貴的紀錄功能。此外,歷經 1989 年的劇烈政治變動,以及 21 世紀的時代轉向以後,這些老北京的美好與快意成為了一去不復返的記憶標本,終將會一再召喚出觀眾對 80 年代新中國的追憶。不過,相較起這些視覺上外顯的「紀錄對象」,片中其實也封存了不少再現現實世界及事件化的指涉。

當片中眾人著迷於駱玉笙京韻大鼓的演出,鏡頭對焦著觀眾席中一張張老年觀眾的臉孔──他們在聽曲時安靜無聲的神態,並非是完全被動、被凝視的客體,而是透過一連串「老臉孔」的蒙太奇,翻折出文革史的圖卷。文革期間曲藝藝術被壓制之時,駱玉笙並沒有因此放棄,反倒暗自練功,才能在「新中國」成立以後成為復甦曲藝藝術的代表人物之一,並讓唱唸做打的功夫到了花甲之年仍然爐火純青。於是,當她面對著一群同樣活過刻苦年代的聽者,被壓抑許久的曲藝在此重新掀開,成為一種被封存於電影性時刻中的時代紀錄形式。

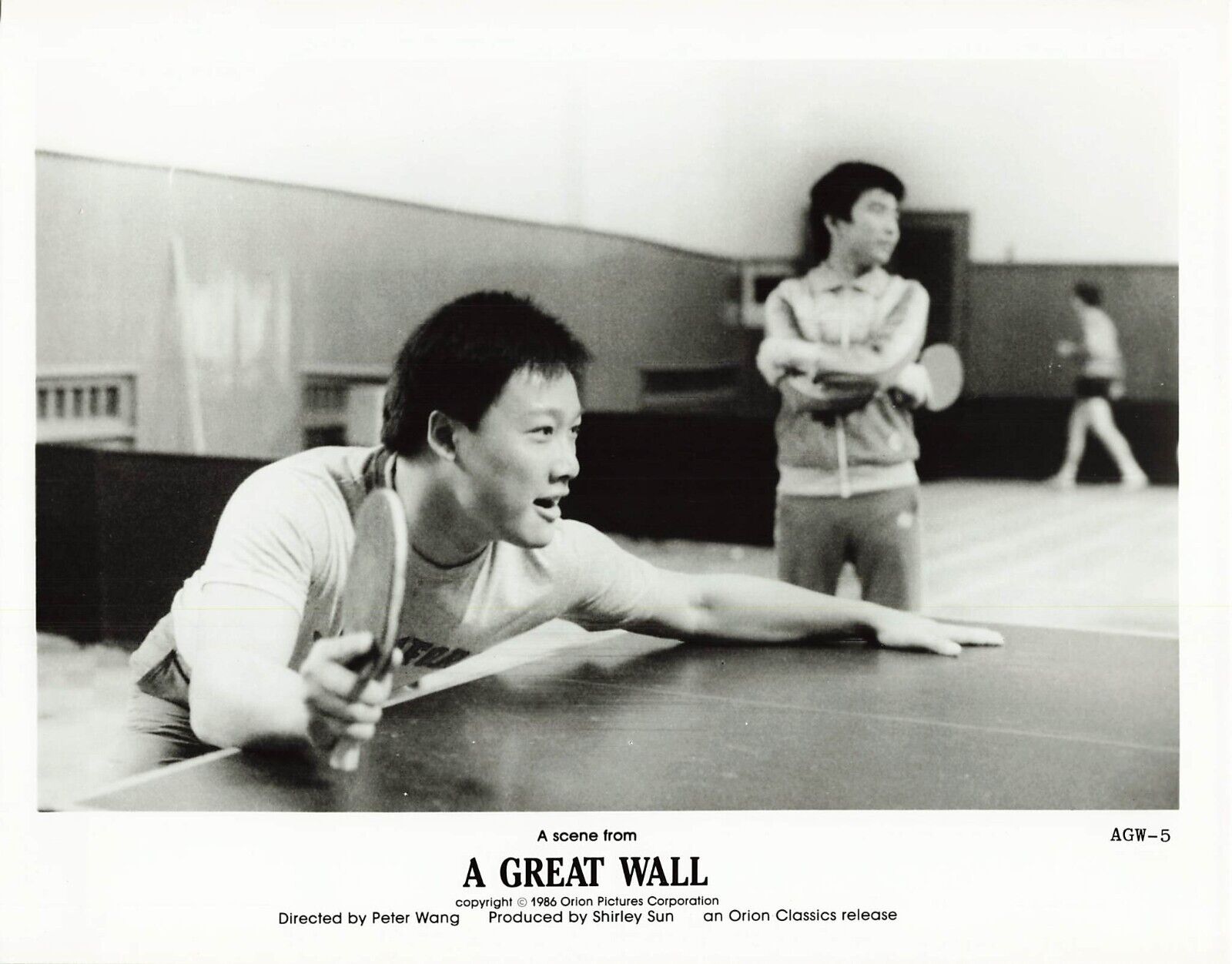

片中也出現多處西方文化「到訪」中國地景符號;像是美式足球被帶到萬里長城上玩耍,或是圓明園的廢墟上大聲背誦林肯的《蓋茲堡演說》(Gettysburg Address)。最為顯著的一幕,則是方立群之子、代表美國華裔的方保羅(余朝漢 飾),以及中國新青年的劉一達(王霄 飾)在「北京國際青年兵乓球錦標賽」的一場對手戲,當屬全片的高潮戲碼。兵乓球賽的文化再現,幾乎毫無掩飾地直指 1971 年的「乒乓外交」事件──當年中華人民共和國與美國兩國兵乓桌球隊互訪,而致使中美關係解凍的一次重要冷戰史事件。若沒有這場以體育文化作為外交一舉,就不會促成 1979 年中美兩國的正式建交,更遑論 1986 年的《北京故事》這部電影的順利誕生,亦難以體現出片中的中西方文化交匯的文本敘事。

「中間狀態」的華美敘事

華美電影一方面試圖迎合西方主流觀眾想要認識的華裔故事,自然也會跟西方/中國的跨地華裔差異文化張力之間作出斡旋與調和。因此,我們也不難看見《北京故事》對新中國姿態的展現,也極盡一種清新快意的敘事,卻又不失給西方觀眾洞察的文化圖景。

作為美國境內廣泛亞裔群體當中的華裔,因淘金熱和修建鐵路而在19世紀中期湧入美國生活的歷史,至今其實還不超過兩百年。然而,美國電影對亞裔或華裔題材的大幅擁抱,卻彷彿是一種遲來的敘事。無論是好萊塢或獨立電影,亞裔可謂即非裔以後,另一波大崛起的主流市場熱門題材;從《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians,2018)、《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,2021)、《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once,2022)等案例的成功,都無可否認日趨開放的美式自由多元主義,如何造就美國電影近年來大量產出的亞裔敘事。

雖然時至今日,華美電影已更廣泛關注華裔移民後代的當代處境,但不變的是,華美性不停尋求「中間狀態」(in-between)的自我訴求:東方與西方、傳統與現代、西方主流市場與邊緣獨立等兩造之間。一如片中的最後,方保羅說道:「美國人覺得我太中國了,而中國人覺得我太美國了。」這種狀態既是歷史現實與當代困境的映照,同時也是形塑華美電影的最大徵兆。縱使在今天看來,電影中的新中國與其他華語地區早已不停驟變,但順應著不停變化的世界格局,華美性就會持續在變動之中,並以隨時變動作為中間狀態的安身立命之道。■

.封面照片:《北京故事》電影劇照;國家電影及視聽文化中心提供