【2024 TIDF】綿聯交辨的幻象、事件與記憶碎片:關於挪用和再創造的檔案影像

當過去留下的字跡、圖畫、老相片或膠卷,甚至是碎布等實體物件,以及無數儲存於硬碟中格式迭代的數位檔案,經由各式影像後製或生成手法受當代創作者挪用(appropriate),重新脈絡化成檔案電影(archival film)(注1) 時,觀眾眼前不再單純是某時某地的音畫再現,而是在斑駁錯落的時間感、意圖和語境中,滿佈有待辨認、被尋獲(found)的歷史線索。

今年第 14 屆 TIDF 台灣國際紀錄片影展,接續兩年前的「記錄X記憶:檔案變形記」,於本屆策劃「解放與挪用:檔案變形記」單元,進一步拓寬檔案材料用於紀實影像創作的範疇。此處的「挪用」,參考學者潔米.巴倫(Jaimie Baron)擴大解釋舊片衍用(found footage)的說法。她將焦點從材料的物理特徵、創作策略,移往作品於觀眾認知中觸發的意識──檔案效果(archival effect)(注2)。當作品拼貼、並置且重新編排不同語境生成的紀錄,使觀眾「識別」影像的多重語意,檔案的真與偽、確認與錯認、過去與當下的異同,才落入問題核心。

事實上,本次選入單元的作品,多以清晰的問題意識,邀請觀眾一同參與創作者趨近檔案與其指涉的歷史,解析、展示原有產製脈絡和文化語境。更重要的是,這些作品利用檔案本身的開放性和詮釋上的彈性,生成令觀眾往返於除魅與復魅、沉浸與解構幻象之間,反覆震盪的觀影體驗。如同學者凱瑟琳.羅素(Catherine Russell)以「影像檔案學」(archiveology) ,描述作為「文化批判形式」的檔案影像實踐,這些作品越過單一的佐證思維,開啟思索影像機制和歷史記憶的動態過程。

基於上述理解,本文評述單元中的《重構破碎凝視》(Broken View,2023)、《九龍東往事》(An Asian Ghost Story,2023)、《私人影像》(Private Footage,2022)、《一扇中國工廠大門的二十四種電影視角》(24 Cinematic Points of View of a Factory Gate in China,2023)及《颼颼咚隆喀嗞》(Zinzindurrunkarratz,2023)五部作品,探討它們如何藉由現成檔案材料、劇情表演元素的加工編排,與其形塑之敘事觀點,對歷史線索進行詮釋與宣稱的同時,創造宛如「再造」的幻象、事件與記憶重現。

幻象的解構和重現

煦暖色調中,身著棕梠織品的剛果當地人,立於茅草小屋之前,多次切近的特寫,一張張尷尬又不失禮貌的臉。接著一位歐洲人入鏡佈置起什麼,作者第一人稱旁白旋即介入,指認他正透過叔叔的視線觀看,但他的聲音也為殖民者總體形象共享。比利時藝術家翰納斯.維浩斯崔特(Hannes Verhoustraete)的散論電影(essay film)《重構破碎凝視》在開頭即做出宣稱:他與家人,和他們拍攝的家庭電影,總是承繼了歐洲在非洲殖民歷史的一環。

一開始就做出宣稱,不是為了接下來繞著作者的罪惡感打轉。相反地,作品中並置家人以 8mm 膠卷拍成的家庭電影,和典藏在機構的殖民地影像紀錄,旨在呈現它們的生產,皆是強加非洲一種田園詩般的恬靜(idyllic)印象(注3),而投射出同一種殖民者對他者的影像再現、詮釋和製造眼前世界的獨佔心態。

本片的創作,始於維浩斯崔特在根特皇家藝術學院(KASK)攻讀博士期間,參與有關魔術幻燈(magic lantern)的大眾媒介歷史的共同研究計畫(注4)。電影敘事以文獻摘錄和作者自述為主,闡述攝影術與魔術幻燈的技術發展,與 16 世紀以降的影像流通歷史中,由殖民長官、傳教士、科學家、靈媒等多重勢力交匯下的權力關係網絡。既是模擬,也是出於批判的意圖,畫面上不斷重現幻燈裝置的使用情境:燈箱上陳列的成套玻璃底片、由手轉動換面顯影的圓盤、黑暗室內空間中移動的陰森光源,搭配人們拍手叫好的詭譎擬音。檔案自身古老的美學形式,加之音畫分離的疏離效果,重建人類感覺扭曲後的幻象,亦在解構與質問幻象。

有趣的是,影片發展到中後段,轉而聚焦在歐洲人和非洲人在觀看位置上的對調,如同一體兩面的鏡射倒影,殖民者的獨佔心態所欲否認的,其實是雙方不可忽視的相似性與可比性。這裡的推論是透過將檔案中的人,從經過設計的環境中割裂出來:多組去背、放大的人像,時而非洲人面對鏡頭,送出與歐洲人冒險家感受相反,拍攝者不願留意的複雜情緒;有時,剪下的背影疊於圖畫或幻燈片前,象徵性重現歐洲人透過影像,向內強化在非洲殖民的教化意念,以及非洲人所見,去除了貧苦農民、鄉人與無產階級身影之後,空蕩蕩的歐洲城市風景。

《重構破碎凝視》探討影像機制如何讓人信服,當權者意圖主導的價值和歷史修辭,也指出檔案影像帶來的美感體驗,令人產生的兩難態度,既受其描繪的、不再存在的世界吸引,但也無法不保持警惕。某程度上,可以說《九龍東往事》是反其道而行,讓觀眾以啼笑皆非的「不可鐵齒」感受,吞沒無處不在的虛構與表演痕跡。

現居阿姆斯特丹的學者、藝術家王博的《九龍東往事》,以一道女聲英文旁白講述自己與故人重逢之後,回憶她們 60 年代末在香港初次相遇開始,將冷戰時期香港假髮製造業的興衰歷史,融入鬼故事、都市傳說流竄的時代氛圍。首先建立起懷舊基調的,包含老派的鮮紅字體、不相稱的中英文題名(注5) ,還有中高光柔化質感 16mm 影像中的行人天橋、貼滿牆的廣告紙,和深夜亮著光的水果販,影像元素羅織香港過往的時代感,還有必不可少的靈異元素。

如同所有不可靠的傳言,故事總是「聽說」而來,省去人事物的具體稱呼,電影對待歷史事件亦是如此,細節皆曖昧又語焉不詳,但仍保留觀眾推敲脈絡的餘地。例如,片中用來指涉撞鬼的,皆是上世紀的亞洲恐怖電影已經教會我們提防的事物:夜路上的長髮女子、壞掉的收音機、封閉的電梯空間、監視器錄像的故障雜霧。騷動之際,電影也穿插多組新聞紀錄片段,然而,為這些檔案影像配音,甚至現身作證的,顯然是演員飾演的記者、發明家、播報員和女鬼本人。或是,將手持拍攝的抗爭現場紀錄,比附故事中女工的主觀經驗重演,意圖讓香港在冷戰強權間的中介角色,與當時大量出現的撞鬼聲明,建立更確實的因果連結。

無論是在戲劇裡置入真實細節,還是一本正經從〈何日君再來〉,帶出滿洲國的人口販運、共產中國的反右運動、美國對亞洲假髮禁令,至 1992 年洛杉磯暴動中針對韓裔的暴力,以冷戰秩序下橫跨各國的社會事件,來建構女鬼前世今生的經歷。音畫元素永遠虛實相融,即使觀眾得以辨認差異,仍持續搖擺在詳實的歷史研究,和誇大的表演之間,而逐漸被電影綁定的修辭說服。在這裡,檔案影像和藝術家設計的敘事之間,不只是錯置語境後的反諷寓意,更顯示(非)虛構形式可能的見證價值,在與檔案素材互相補強之後,對觀眾實際的影響力。

看完本片,我想像一位執迷的觀眾,完整接受電影說法,或許會在爬文鬼故事求證時,展開對近代商品經濟、戰爭與抗爭歷史的聯翩想像。電影挪用,甚而濫用檔案素材,再現彷彿曾經留存在觀眾印象裡,卻不具實際存在證明的種種幻象,創造出從今日想像過去的歷史,跨越地理和時間幅度、陰陽混沌又綿密牽連的時代經驗。

檔案化與事件製造

除了創作者主動的研究傾向,在當代檔案影像創作的另一趨勢,便是以作者本人拾得(found)影像,乍看隨機的主觀情境為基礎。觀眾追隨的不再是娓娓道來的論述,而是與作者一同在類似檔案辨識、分類與詮釋的工作,逐步迫近影像的內面,那些原先受我們意識排除、忽略的細節。

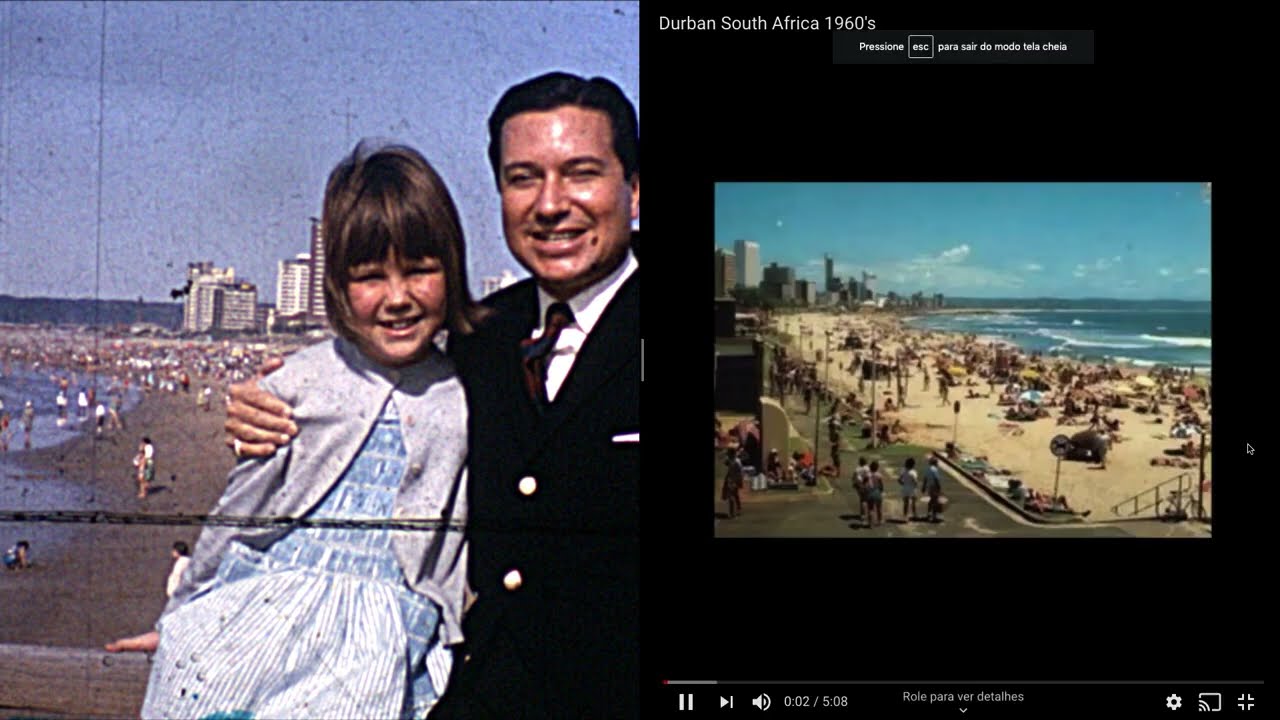

巴西研究者、藝術家賈奈娜.納佳塔(Janaína Nagata)的《私人影像》,以打字輸入取代有聲旁白,敘述自己 2018 年在聖保羅,為修復一台 16mm 攝影機,而上網購買可用的膠卷底片,廣告上寫著:「膠卷+私人電影」。接下來的 19 分鐘,導演為這段來源不明的默片,加上配樂,其餘便如實照她收到的狀態播放:一個非洲的國家公園,一個白人家庭欣賞野生動物、原住民儀式展演,他們走過城市、海岸和郊外,拍下穿著傳統服飾的當地人,對著鏡頭裸身微笑,以及白人父親參與的優雅聚餐。

看似關於出差假期的家庭電影,卻在接下來的倒帶、退出全螢幕,帶觀眾從戲院銀幕來到電腦桌面。如同多數的桌面紀錄片(desktop documentary)(注6) ,觀眾見到與日常無異的操作,滑鼠、鍵盤的敲擊聲中,導演錄製她在螢幕上拉動影片時間軸,利用網路搜尋工具的過程。當檔案和瀏覽器分割畫面並陳,膠卷與散落在各平台的資訊比對之下,逐步揭露該影像製作,深度涉入南非種族隔離的運作機制。慢速回放時,當地人似笑非笑的神情,彷彿也流露最初不察的,對持攝影機的人的恐懼和敵意。

所謂的「私人電影」,在漸漸知曉事實的觀眾心中,成為欲蓋彌彰的宣稱,而受拾得的影像也在觀看與辨識中,作為見證暴力歷史的檔案,再次受到無數觀眾發掘,抗拒任何以「私人」為名,進行對檔案與歷史詮釋的獨佔。也就是說,這一系列精密編排的電腦介面操作表演,變成一次刺穿今日的歷史失憶與政治無意識的事件。原本看來無害平凡的人,在數據裡成為昔日體制的壓迫者和協力者,以及無數對暴力漠然、至今仍以同樣偏頗視角,緬懷過往的網路使用者。

可說從片頭的完整播放,就考驗觀眾的知識背景和警覺心,觀眾愈是一無所知,愈將在導演的調查中受到衝擊。這樣的形式固然趣味橫生,但若想到本來就清楚這段歷史的觀眾,會如何對其他人的大驚小怪感到遺憾,便覺得些許可惜。創作者充分利用日常網路使用的熟悉感,來強化揭露後的戲劇效果,然而如何能從這段歷史,延伸到檢視演算法的推薦規則,以及我們使用網路理解世界的方式,將所有事物作為可汲取數據的邏輯,也許是這場不短的觀影事件所遺漏的部分。

關於平淡無奇的影像紀錄,如何產生事件性(eventful),成為介入既有結構的重要力量,新加坡藝術家何銳安的短片《一扇中國工廠大門的二十四種電影視角》,是另一個好玩的例子。

本作受已故知名導演哈倫.法洛基(Harun Faroki)的作品《工人離開工廠》(Workers Leaving the Factory,1995)啟發 (注7),以第一人稱旁白,述說一位美國人投資掮客,委託藝術家分析一組偷拍中國工廠大門的監視影像。視覺上模擬監視螢幕並列的 6×4 切割畫面,並於天將亮的工廠場景之間,穿插多部電影有關工人的片段,包括電影發明初期至戰後好萊塢電影。這些歐美電影說明以工廠大門為界限,劃分了不自由的勞動和個體解放的時間差別,然而,來自歐美資本社會的案例,不能解釋中國的監視畫面中不合理的工人數量。

「工人可能從未離開工廠?」如同法洛基將工人離開工廠的場景,作為階級意識的申論基礎,何銳安則以相反的角度,大膽假設工人從未離開的三種可能性。他首先參考早期蘇維埃社會主義電影,充滿速度與力量的特寫,超人般的永動機器。接著,回到中國脈絡,從 50 年代到文革政宣片,工人不分工廠裡外,無止盡地批鬥和複誦口號。最後,他以中國經濟改革初期的劇情片為例,展示曾經革命狂熱的終結,是工人即將受市場與機器自動化席捲的存在危機。

同時,螢幕上跳動閃現不同來歷的電影,如同匯集成為一系列工人再現檔案,讓觀眾的眼睛忙於追蹤,然而其中一格影像,總是重播盧米埃兄弟 1895 年拍攝的原始片段,使得視線不得不留意,從古至今工人形象的重複與差異:無論他們從事勞動與否,在脫離工廠的勞資語境之前,工人總是一種固定的身份,他們也總是集體現身,作為特定意識形態的象徵形式,隨著體制與政治修辭演變,使他們的面容、行動的影像再現,在人性與機械性之間,產生或多或少的質變。

電影尾聲,藝術家根據上述討論,給出乍看荒唐又不合時宜的推測。但這也暗示了,無法捕捉工廠內部的監控影像背後,也有為錯誤預設的問題意識,所隱蔽的重要「事件」存在:來自外國的資方,對中國真實勞動場景的漠不關心,而錯將規訓工人的手段,當成是有待調查的成果。最終,所有的不合理之處,彷彿都指向電影媒介,作為與歷史事件相互形構的關鍵角色,才得以折射出或許不自然而扭曲,卻曾經無比真實的生存姿態。

始於遺忘的記憶技術

無論是雪藏於檔案庫,還是在數據資料海中載浮載沉,所有的檔案紀錄在被人尋獲、辨識出來之前,總是得先經歷遺忘和遺失。西班牙名導歐斯卡.阿雷格利亞(Oskar Alegria)的全新長片《颼颼咚隆喀嗞》,亦是始於同樣的前提,於黑暗與沈默中亮起字幕,導演敘述父親的 8mm 攝影機,自最後一次家庭聚會拍攝,便多年不曾使用,直到 41 年後,導演發覺攝影機仍能運轉,往日時光滯留在家人印象與膠卷上的殘影,才重新進入視野。

為了修復已經遺忘的關於祖父、牧人和山林的記憶,阿雷格利亞決定踏上旅程,走訪在西班牙巴斯克自治區各處的牧人之路(drovers’ road),也就是牧人帶領牲畜前往山區放牧時的特有路徑。有趣的是,他計畫用前述的攝影機來拍攝,過去持攝影機的人也曾走過的風景,就像是以一種不可能真正將過去找回,卻固執地在設備、行動和空間上,製造相似卻不可能完全相同的重複形式。創造新的影像紀錄時,也成為與家族記憶關聯的檔案影像的再造過程。

技術層面來說,由於這台攝影機已經十分老舊,基本上不能錄音,或是如片中偶然驚喜錄下聲音時,影像卻消失在黑暗中的狀況,音畫之間總是充滿缺陷和孔隙。然而,導演卻受日本修復食器的「金継ぎ」技藝啟發,仿效他們以漆與金粉做成的黏著劑,承繼與接合碎片之餘,保留曾經破碎事實的獨特痕跡,而讓家族裡的後人模仿先人語氣,或是他們印象中的風吹草動、飄浪的鈴鐺和羊群的眾聲喧嘩,並後製部分環境的擬音,來銜接起一個又一個沈默的影像片段。這樣的作法始終強調過去本身的「不可還原」,而影像技術讓記憶外部化,不再依賴不穩固的主體意識時,也將開啟新一次的破裂與遺忘。

於是,這種不以音畫同步搭配,而是像文章註腳一般,在影片的前後補述帶來的效果,即是在旁白字幕之外,幫助觀眾稍事想像導演置身山林的感官經驗。反面而言,當導演牽著驢子旅伴四處觸摸,以影像重現、再次體驗,那些曾經存在於家人回憶中的翻浪原野,或是在最初的記憶中,白袍上停駐的瓢蟲。

始終存在的聲音缺口,雖令觀眾少一道體會導演感受的方式,卻也說明:這些破碎、脆弱的檔案影像中的時光殘像,以及無條件銜接起它們的這部電影,在觀看之中,已然屬於觀眾自己。至於如何體驗,又該如何判斷自己和如此私密影像的關係,將會是電影留給觀眾的感性課題。■

.封面照片:《重構破碎凝視》劇照;第 14 屆 TIDF 台灣國際紀錄片影展提供