創建被壓抑聲音的藝術避難所: 專訪「沈默之間」策展人賴依欣與田倧源

文 / 王振愷;圖/「沈默之間」展場照片,高雄美術館提供

目前於高雄市立美術館展出的「沈默之間」,由策展人賴依欣(嘉義市立美術館館長)與田倧源共同策劃,以當代社會中未被關注的聲音為主題。當中邀集台灣、波蘭、奧地利與日本等14組國內外藝術家,並以波蘭結構電影大師約瑟夫.羅巴科夫斯基(Józef Robakowski)所提出的「個人電影」(personal cinema)作為起手式,透過多元的創作媒材回應歷史檔案、連結時代議題,更期望引領觀眾反思現實世界所面臨的困境。

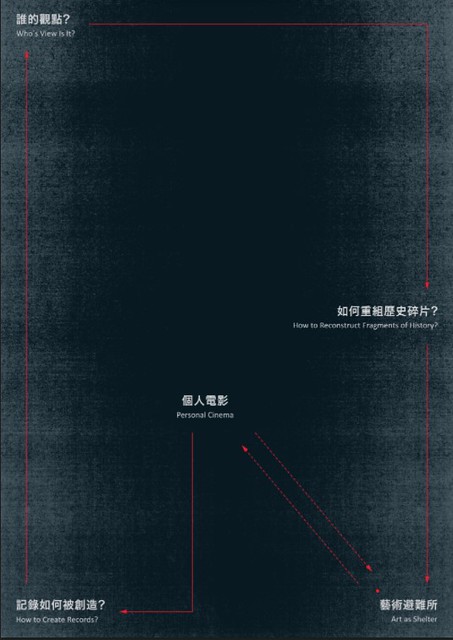

「沈默之間」計畫策展人從籌備、前往東歐與德國駐地研究到實際展出,前後共花費5年的時間,這段期間明顯感受全球局勢的急速轉變,經歷到歐洲難民潮、居住迫遷、疫情肆虐,以及正在發生的烏俄戰爭,而這些事件都回應著這次的策展核心與作品內容上。本次專訪邀請兩位策展人從計畫緣起討論起,並連結五個子單元:「個人電影」、「藝術避難所」、「記錄如何被創造?」、「誰的觀點?」與「如何重組歷史?」及對應的作品和展場空間,探尋藝術在沈默之間所企圖打開的對話。

「沈默之間」計畫的起點及開展

——首先,想先請您們聊聊「沈默之間」展覽的緣起,與國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」—「兩種沉默之間—找尋藝術的抵抗與避難」關係及延續?當時開啟計畫的背景是否與2015年起歐洲難民危機有關?但這次展覽則著重在全球疫情狀態作為背景陳述,您們在論述上的選擇?

賴依欣(後簡稱“賴”):「沈默之間」最開始是2017年我獲得蕭壠文化園區駐村補助前往奧地利,當時發現東歐與德國的當代藝術家都非常關注歷史面向的詮釋,如對於家族歷史的關注,探討祖父母輩如何經歷過二戰、納粹統治到後續的轉型正義等歷史,切入方式與形式都相當多元,在主流論述與藝術家詮釋角度之間存在著很大的討論空間。

另一方面,在駐地期間大量難民來到德國邊境與人道走廊上,確實感受到當時許多藝術家都在處理難民議題,這次「沈默之間」張乾琦展出的作品《承諾》(Azma,2019)就與當時背景有關,他聚焦落腳奧地利的敘利亞女性,以及回應著自身流離的生活經驗。這樣的主題雖然對台灣的藝術家與觀眾來說相對陌生,但放大觀看難民並非限縮在政治難民,也包括心靈空間上話語權力受限,以及邊緣的處境。

奠基在這樣的想像下,我開始向國藝會申請駐地研究專案的補助,「兩種沉默之間—找尋藝術的抵抗與避難」即是第一階段的計畫名稱,為後來「沈默之間」展覽的研究基礎。準備開啟計畫第二階段時,我自己上任嘉義市立美術館館長,加上全球疫情爆發,國際議題的討論也產生轉向。在與後來加入的聯合策展人田倧源共同討論之後,以及對於展場與經費實際考量下,我們將作品挑選聚焦在最後五個子單元上。

關於疫情的背景是策展論述裡埋的一個提示,並非這個計畫的重點。主要希望與觀眾溝通的是:不管在什麼時代都有特定族群在面對壓迫的經驗,而目前的情境很難跳開疫情,烏俄戰爭又是另一個狀態,但這些都是全球無法避開的共同課題,藝術如何回應這樣的狀態?

——延續上一題,使沈默的族群藉由「策略」與「抵抗」(不同於身體的抗爭行動)進而行動和發聲,可以視為這次「沈默之間」展覽的核心命題,您認為藝術、策展人與藝術家可以在當中作為什麼角色?另外,剛剛聊到是您計畫的緣起,那您最開始關注沈默的族群之起點為何?以及當初為什麼會選擇東歐與德國作為駐地研究的基地、藝術家背景的挑選?

賴:這還是與我自己過去策展經驗有關,同樣是2017年我接到文化部密西西比州的交流專案,來到完全陌生的環境,當時了解到這裡與藍調音樂(Blues)發源地很靠近,而藍調就是勞工階級使用身體和吟唱方式表達自身經驗的發聲工具,促使我思考如果回到視覺藝術上該如何呈現?

當時參與的藝術家都有相關的回應,如王虹凱〈南輿之耳—為未來表演草擬的聲音文件〉作品中邀請糖廠員工進行工作坊,回訪日治時代「蔗農組合」的抗議歌「甘蔗歌」;陳冠彰的〈地方腔:尪姨說:__〉作品則聚焦於西拉雅文化中的語言與祭祀問題,皆透過藝術創作將不同沈默族群的聲音之裂縫撐開。2019年在台北當代館策劃的 《超音樂・異聲驅動》,則進一步將聲音藝術帶入社會性的討論,期待透過不同族群的發聲能成為一種能動性。

過往我的策展多聚焦在城市議題,場域多是我所身處的地方,也因為自己求學背景關係,多選定歐洲。五年前在奧地利的駐地經驗讓我進一步認識波蘭,也因為熟識長期在台駐地的波蘭藝術家咖容琳娜.布瑞秋拉(Karolina Breguła),理解到奧地利、波蘭、德國曾經共有一段「納粹德國」的歷史,但在政治詮釋上卻截然不同。這也讓我思考到東亞與台灣在殖民到民主過程中,也共同擁有類似的歷史。

「沈默之間」開啟的計畫就是期望在歷史被主流忽視、不被正視與被壓抑的聲音,透過藝術家創造的介面,讓這些沈默的族群能夠有發聲的可能。就像是德國一直在討論轉型正義,官方也開放了許多檔案資料,但某程度還是由上而下的權力讓渡,事實上還是存在因權力介入檔案詮釋的狀況,如納粹與猶太間仍是主流敘事,但當中相當多民族是被隱沒,也還有如何取得檔案、誰有權力取得?等複雜問題仍待討論。

個人電影作為展覽起手式、紀實影像貫穿全場

——「沈默之間」展覽以波蘭結構電影大師約瑟夫.羅巴科夫斯基(Józef Robakowski)所提出的「個人電影」(Personal cinema)作為起手式,當時怎麼會發現他的作品與「個人電影」的概念?個人電影與過去台灣在討論日記電影(The diary film)、論文電影(Essay film)等範疇的差異?

賴:在認識到波蘭當代藝術發展時,就很難不談及約瑟夫.羅巴科夫斯基這位前衛先鋒,就像是台灣要談政治影像很難不談陳界仁。他在1970年代就在探討群體與抵抗機構等概念,即使現在已80多歲近期的作品仍相當激進。我在駐地研究時他那時剛好出版一本書,書中內容擷取網路上揶揄政府的迷因圖像,但由於過渡政治性所以波蘭境內沒人敢幫他印刷出版,當時適逢執政黨轉換,相當敏感,後來他在國外印製再寄回波蘭出版。

田倧源(後簡稱“田”):我認為個人電影可以分為兩個層次討論:一是如何生產?當時波蘭處在蘇聯鐵幕時期,屬於附屬國,那段期間約瑟夫.羅巴科夫斯基創建了一個電影學院,後來被當局限制,被迫從機構體制離開,這也影響到他的影像內容、硬體設備,因為他拍攝的器材都被沒收,身上只剩下業餘輕便型的16mm攝影機,這樣的背景就與日記電影不太一樣。在這次展出的《從我的窗戶》中他以家裡的一個窗戶作為視角,持續進行20年外在世界的拍攝觀察,管窺了波蘭從共產主義到資本主義轉換的關鍵階段,以單一窗戶的視角串聯起社會變遷。

第二個部分是個人表現形式,「個人」包含著直接紀錄,還有配上約瑟夫.羅巴科夫斯基自身的轉播口白,他既是見證者也是詮釋者,其中更帶有「表演性」。表演性在另一部展出的《關於手指》更為強烈,有點像是舞台皮影戲,看似是個拍給自己看的影像,五根手指雖然有著不同個性卻是一體,講述自身與社會緊密的關聯。兩件個人電影作品,一個面向外部、一個對應內部,並且帶著當時後的時代精神,卻又能放在當代社會討論。

——如何(How)似乎成為您們對於策略與方法上的嘗試提問,其中一個單元「記錄如何被創造?」當中三位藝術家張乾琦、卡娜.比利爾-邁爾(Cana Bilir-Meier)、咖容琳娜.布瑞秋拉(Karolina Breguła)都是針對特定族群進行計畫型的藝術創作,您們是如何選定?

田:紀實影像其實貫穿整個展覽中,「記錄如何被創造?」當中的三位藝術家也都使用了,但特別的是他們的作品都並非單一次創作就完成,而是多個子計畫滾動式地進行創作。

卡娜.比利爾-邁爾的作品探討土耳其移工在被歧視環境中如何抵抗,她先拍攝相關影像,再整理錄音帶處理家族歷史,並以講座表演(lecture performance)形式與詩集讀本出版,讓這些素材交集出他們所身處的環境;咖容琳娜.布瑞秋拉則以拆遷中的大觀社區作為田野,2019年第一次進入拍攝,後續再與扮演演員的社區居民討論後,他們仍覺得自己有很多心聲仍有缺漏,後續以文字出版,以及回憶敘事的唸歌演出進行補述。

每個計畫也並非全盤都規劃才進行,他們不去限定內容、媒材形式,沒有終點、持續轉換。藝術家開始進行創作面對到不同的對象,過程中的變數產生出不同的反饋與持續的討論,可以引領他們到下一個階段,中間會有一個過渡,藝術家可以思考如何繼續討論,或是填補上一階段遺漏的。這與「藝術避難所」三部長片作品類似,都先進行一個形式的設定,但要通過與拍攝對象的互動才得以完成。

就如卡娜.比利爾-邁爾所說:「作品呈現地並非完整的歷史,而是個人對於歷史觀點的解讀」,他們的作品更聚焦在個人詮釋方式與時代連結,也可以回應前面所討論到的難民經驗在展覽中的意義,有點是要擴大對應到「流離失所」、「失去話語權」的經驗詮釋。

——特別感興趣的是,咖容琳娜.布瑞秋拉(Karolina Breguła)這位波蘭藝術家,過去她長期在台駐地研究和創作,長片作品《廣場》(2018)還曾入圍過南方影展。您們也時常與她合作,想詢問她過去從台南鐵道東移到這次以大觀社區為主的計畫,這次還有相關論述集結出版《失控的練習》,這一系列創作您們的觀察?而她為何會來到台灣?以及她作為波蘭藝術家以及作品影像的特質,是否有受到「個人電影」影響?

田:她作品的核心命題是探討人與權力的關係,表現在空間與行為上,如何與權力對抗與收服,探討核心為失控狀態(lost control)。她長期來回台灣,最喜歡台灣老房子,卻發現這幾年快速消逝,她從建築轉向當中人的關注,後來與我們一同參與幾個在地的迫遷行動,她想要了解什麼機制下人失去房子。這次在「沈默之間」展出是有關於大觀社區一系列的計畫,《失控的練習》書中則與台南鐵道東移有關,她觀察這些群體如何組織、如何對抗、面對什麼樣的制度?以及不同人的故事。

她的影像有個特質是會朝向更廣闊、普世的面向去討論,不指涉特定地點與人物,偏向集體的狀態。如她在拍大觀事件,當我們與大觀迫遷居民演員在合作時,他們就會提及劇本故事中的角色為何都有點夢幻,好像沒有針對他們的切身問題在發聲,不過這是藝術家期望以「寓言」的方式處理,表演形式可以傳遞到更遠的地方,而更多居民的聲音後續則以出版文字進行補述。

賴:咖容琳娜.布瑞秋拉最早是台北國際藝術村的駐村藝術家,我過去前往波蘭,就發現與台灣有許多共同性,包括被不同政權殖民的歷史,城市空間氛圍上也有很多雷同,這或許也是她這麼喜歡來到台灣的原因。約瑟夫.羅巴科夫斯基算是波蘭當代藝術導師級的人物,廣泛來說咖容琳娜.布瑞秋拉也是他的學生,當時約瑟夫.羅巴科夫斯基離開學院後,自己在家先後創建兩個私人畫廊名為「Exchange」、「Lokal 30」,裡頭會有展覽,也會舉辦交流會,變成許多前衛藝術家聚會的場所,咖容琳娜.布瑞秋拉的作品《Dust》就曾在「Lokal 30」展出過。

Karolina Breguła / DUST / 灰塵 / film 5 (excerpt) from Karolina Bregula on Vimeo.

創置檔案、(反)紀念碑與藝術避難所

——「誰的觀點?」單元中其實另一個重要提問就是「誰製造檔案?」,檔案在這次展覽中多位藝術家也都有不同的創作應用,近年台灣也因為促進轉型正義,正逐步開放不同年代的政治檔案,也能發現許多當代藝術家也在進行相關轉譯,在此單元您們期待產生的討論是什麼?

賴&田:檔案在整個展覽中是貫穿的,比起「誰製造檔案?」,我們更想探究是藝術家用什麼觀點與檔案相遇,指向「如何與檔案相遇?」,展場空間設計也有所鋪陳,利用光線的變化製造多層次的轉角,期待觀眾在相遇過程產生不同對話與觀點。

其中克萊門斯.馮.魏德邁爾(Clemens Von Wedemeyer)的《觀點看法P.O.V.》可說是最好的對應作品,最初他在國家檔案庫與自己祖父在納粹時期拍攝士兵的影像相遇,並開始展開不同觀點、角度解讀這個祖父主觀視角拍攝影像的思考。他找了不同專家學者去解構檔案,自己也進行蒙太奇的拼貼重製,最後透過電玩動畫去重組不同觀點的討論,讓敘事產生無限多種結果,例如有一個設定是戰場攝影師意外身亡後,難民撿拾起攝影機繼續拍攝,視角全然轉變!這件作品直面上是相當理性地進行視覺製造,卻具有高度創造性、開放度,也針對真實發生的歷史事件與材料進行多步驟與多層次的再造。

——「如何重組歷史碎片?」的單元中不同於其他單元多以影像為主,這個展區中可以看見藝術家以物件媒材回應歷史,進而創建或解構各式的紀念碑,這次挑選三位藝術家作品企圖打開的歷史對話是什麼?

賴&田:確實不同於其他空間多以影像為主,「如何重組歷史碎片?」多為立體物件,藝術家企圖以物質性媒材轉化不同的歷史敘事,三位藝術家也都在作品並置多重的歷史時空。

許家禎《第三紀念》嘗試去解構日治時期遺留的紀念碑,企圖重新製造紀念碑的底座,無功能的基座即是展示主題本身,企圖翻轉、解構並碎片化「紀念碑」這個概念;日本藝術家馬寞路《WE MELT THEM AND POUR IT ON THE GROUND》則在處理鉛玻璃材質的流動性,鉛從本來作為殺人武器,但在原住民文化中則將其融化成器物與飾品,再透過藝術家轉化變為鉛玻璃藝術品,物質不斷改變其使用性質,也串聯起不同的歷史敘事,從鉛玻璃材質柔軟材質反向去思考武器、子彈。

饒加恩《日博覽會》與《勞道爾收藏》則製造一個展台,攤開勞道爾(Radauer)收藏的明信片進行借展,當中與台灣殖民統治下的博覽會有關,轉換「紀念品」的概念,並且翻拍當時的玻璃底片變為影像幻燈片,展示當時博覽會原住民被展示的特寫,藝術家透過蒙太奇讓檔案產生敘事,呈現出一種「人類動物園」的獵奇視角,當中也以當代科技的觀眾訂閱制,掃入現場QR code能接收到百年前的日英博覽會訊息,對照出歷史與當下的展覽機制。

——「藝術避難所」作為本展的一個小結,避難的反面是:逃避,電影院過去在戰時也具有思想逃避的功能,拒絕面對現實的功能。這次您們也在展場中搭建一個類電影院,這個單元也以三部長片:兩位波蘭藝術家卡塔芝娜.寇茲拉(Katarzyna Kozyra)的《尋找耶穌》、雅絲敏.沃西克(Jaśmina Wójcik)《Ursus Zakłady》以及你哥影視社《工寮》進行定時輪播,當初為什麼會選擇以三部長片建構這個單元?

賴&田:我們在展場上是有個頭尾迴圈(loop)的設計,我們將開頭作為個人回應群體關係的「個人電影」,以及藝術家與群體產生交互關係的「藝術避難所」,並置在同個展間,兩個單元都在重新思考「電影(cinema)」這個概念,皆為紀實影像的範疇,但創作方法上值得進行對照。

長片的挑選是個巧合,三組藝術家都透過製造私密空間,讓群體可以發聲,對應的是耶路撒冷症候群、波蘭Ursus地區工廠勞動者與台灣移工,企圖建造一個能讓彼此的苦難、問題說出的機制,裡頭可以平等、舒適、雙向地進行表達。創建一個更穩固的同溫層、暫時性的逃脫空間,也因為是藝術保證了這樣的可能性,但還是得回到現實,去思考是否能真的產生什麼改變?

「避難所」的概念啟發來自蘇珊.桑塔(Susan Sontag)與約翰.伯格(John Berger)在1983著名的對談「To Tell A Story」當中提及:「說故事得以構築避難所,創置一個隱形的空間,讓人們進到裡頭述說、想像,但另一個面向是逃避,與現實產生距離,距離讓這些人在未來有機會產生抵抗與連結的可能性。」■