尋找虛構中的另一層真實—《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》書介

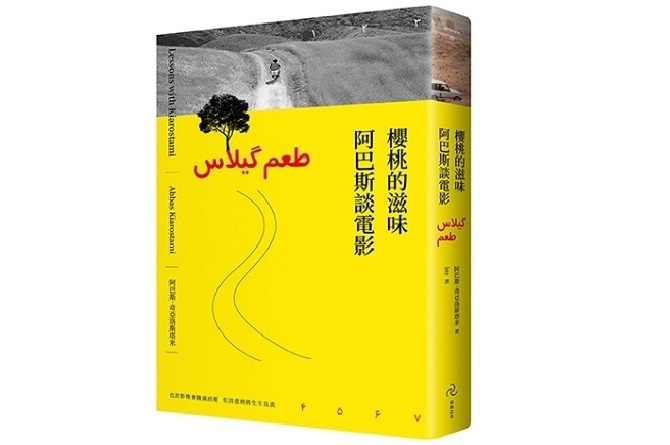

書名:《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》

作者:阿巴斯.奇亞洛斯塔米(Abbas Kiarostami)

譯者:btr

年份:2018

出版公司:自由之丘

《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》原名 Lessons with Kiarostami,原文出版於2015年,收錄了十多年間伊朗大師級導演阿巴斯.奇亞洛斯塔米在世界各地和青年影人合作的工作坊課程中隨行整理而成的筆記與訪談。雖然導演名列為唯一作者,全書也以第一人稱敘述寫成,從編輯序中可得知本書其實是編輯的產物,阿巴斯本人對出書計劃一直沒表示出多少興奮之情,但還是認可並批淮了本書的出版。作者意圖與話語到編輯成書之間的虛實關係本是出版的常態,因為本書是談阿巴斯的電影創作,反倒更多了一層趣味。

「電影只不過是虛構的藝術,它從不按照實際的樣子描繪真實」

「從尋常現實中創造出極不真實的情境卻仍與真實相關」

開篇沒多久就寫到阿巴斯的《伍》最後一個長達十五分鐘的一鏡到底其實是以超過一年的拍攝素材用上百個鏡頭剪接而成,或是短片《海鷗蛋》用二十多個鏡頭和精心設計的聲軌創造出有如直接架起攝影機單顆鏡頭拍攝海鷗蛋被海浪捲走的紀實幻覺。於是本書按工作坊的活動流程和創作發想,以「第一天」一直到「第七天」做為章節標題,拼貼成一連串阿巴斯的講課與對談紀錄,多少也有點向導演電影工作方法致意的意味。

熟悉阿巴斯的影迷都曾驚嘆於《特寫鏡頭》中導演如何遊走於紀錄與虛構之間,或是從《何處是我朋友的家》開始一連三部的《寇克三部曲》以後設手法創造出的寫實幻覺。書中阿巴斯也直言他的許多作品看似是現實的反應,但常常是完全不同的東西,一切都是謊言,卻都暗示著真實。

「現實主義並不特別重要」

「真實不是說謊的對立面,而是對未知的發現」

那些樸實的山村景色,或是《櫻桃的滋味》《十段生命的律動》不斷來回在駕駛座的鏡頭切換,其實都充滿了精心設計的謊言,像是用另一種方式體現電影造夢的本質。

「最理想的安排是永遠運動於現實和幻想世界之間」

「現實激發創造性,但電影將我們帶到日常生活之上」

阿巴斯追求的是一種具備詩歌特質的電影,包含了「詩性語言的廣闊潛力,」擁有如稜鏡般的複雜性,像未完成的拼圖般激發不同解讀的想像,以喚醒觀眾內在的情感,而不是被主流電影那般清楚明白的敘事釘在座位上。他希望將訊息藏在電影的表面之下而不實際展示它,觀眾將帶著另外一半的想像力來完成一部電影的意義。也許有人認為這一切不過是政治審查、預算不足、製作技術不到位的託詞,但書中阿巴斯不斷重述他如何運用畫外元素操作觀眾的想像力,他對符號象徴如何地不感興趣,直言其「專制僵硬」。他也不想談論政治與政治電影,認為一部真正有影響力的電影,在於觀眾看完後產生新的想法,體驗到陌生的感情。

對大多數電影作者來說擁有最大創造力的剪接,在阿巴斯眼中反而並不那麼的重要,因為「只有在拍攝時,真正重要的東西才會發生。」剪接出現在拍攝之前,他寧願「在攝影機前安排好事實」,而不是之後再透過剪接去扭曲創造。剪接是組成電影的必要之物,卻不會改變電影本身的品質。這觀點或許還不到反蒙太奇的地步,但卻也是為電影創作劃出了有別於主流的想法。在鏡頭中捕捉創造出的真實,或許這般意圖讓阿巴斯很早就放棄了使用膠片拍攝,擁抱數位攝影的快速輕便。甚至精細繁複的電影製作工藝在真實性與想像力的考量下也得被迫讓位。

書中種種這般創作的大哉論或許對熟練的電影觀眾稱不上有太多的新意,琢磿這些字句卻也讓人重新找到進入阿巴斯電影世界的切入點,同時不禁懷疑阿巴斯的電影是否真能用文字來描述?

面對學員希望導演能放映他經典作品的片段來分析講解,阿巴斯則是認為不如直接讓大家從創作著手。因此本書看不太到多少導演對於自己作品的分析,他不想談論他電影的主題,甚至自言不太讀關於自己電影的書藉或影評。導演更樂於分享的是他如何與許多不同的非職業演員合作,在這些幾乎是飾演自己的當地演員身上以各種詭計和誘騙來挖掘出真實的感情表達。

有別於一般對作者導演近乎獨裁者的刻板印象,阿巴斯的工作方法反倒可以看到另一種以引導植入為手段來創造即興與真實的導演藝術,他自言就像足球教練選擇球員並制定作戰計劃,導演在拍攝時如同球賽當中一樣只能放棄絕大多數的權力,讓演員創造出他們的演出。此等創作理念的極大化反而出現在他和眾多專業演員合作的《希林公主》一片中,他設計了一場虛構的電影放映情境,讓演員們各自透過想像力創造出觀看的表情,於是這眾多臉孔的表演組成了一部電影,觀眾看不到片中戲院銀幕上的故事與畫面,卻召喚出更抽像的情感。

身為導演阿巴斯為他的電影做了什麼?

「其實沒做什麼。然而要是沒有我,它們不會存在。」

全書最令人興奮的地方或許在於阿巴斯和學員們在討論故事發想的章節,他設計了工作坊課程的一個拍攝限制:讓故事圍繞在電梯發生,因為限制將能激發創造力。他很快阻止了學員談論故事的主題,並不斷強調電影的發想應該從看見和聽見了什麼著手。當一個情境被描述出來,導演立即會質問該如何架設攝影機,當安排一個角色展現情緒,他則反問又該如何讓觀眾從畫面和聲音來理解?這些創作上的引導和啟發不只對拍片者,其實對觀影者也同樣受用。看一個鏡頭或一場戲如何建構出電影的意像和戲劇動力,作品背後的主題和企圖阿巴斯反而避而不談。觀者該關注的不再只是作品想要說什麼,而是作者怎麼說以及什麼部份是有效的,又是什麼能激起你的想像力。

最終我們看不到工作坊的學員們拍攝出什麼成果,一切都留在我們的想像之中,甚至身為讀者我們也像是只是窺見了一半的阿巴斯,那些避而不談的,或言詞無法描述的部份,都屬於生活、夢境、詩歌和電影。

阿巴斯.奇亞洛斯塔米於本書出版後隔年病逝,在成書之際全世界各地工作坊的活動仍然持續進行中,讀著導演關於創作與人生的思索,關於當下與過往的隻字片語,我們也可以想像阿巴斯仍然在路上不斷地創作與交流,想像著下一部我們再也看不到的阿巴斯電影,原來這本書也是屬於另一個時間,另一層想像中的現實。■