重繪後電影文化的星圖

1895年,盧米埃兄弟的紀實短片《火車進站》(L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat)在巴黎大咖啡館(Le Grand Café)地下室沙龍的初次放映,標誌了電影的誕生,當逼真的火車影像彷彿即將穿透銀幕,直衝真實世界而來,謠傳在當時嚇壞一票觀眾。但對於義大利裔美籍學者法蘭西斯科・卡塞提(Francesco Casetti)而言,當時映入眼瞳的火車影像,不僅帶來感官的震撼,更撞擊出一場宇宙大爆發般的媒介革命,此後百餘年,活動影像被大量生產、放映,電影宛如天體繞行的中心,將人類的視覺文化曳引成一條浩瀚的星河。

從默片到有聲、從黑白到彩色、從大銀幕到小螢幕、從膠片到數位、從院線到串流……,電影的宇宙物換星移,每數十年一次的「媒介轉向」,都令執著於傳統觀影形式的影迷發出「電影已死」的喟嘆。從1996年文化評論家蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)以〈電影的衰敗〉為題的《紐約時報雜誌》投書,到2001年電影資料館策展人保羅.謝奇.烏塞(Paolo Cherchi Usai)在《電影之死》一書中流露的數位焦慮,乃至於近年史柯西斯、諾蘭等大師對藝術電影式微的不平之鳴,這些訃聞式的悲觀宣告,在肺炎疫情肆虐、戲院被迫關閉的當下,益發迫切而真實。

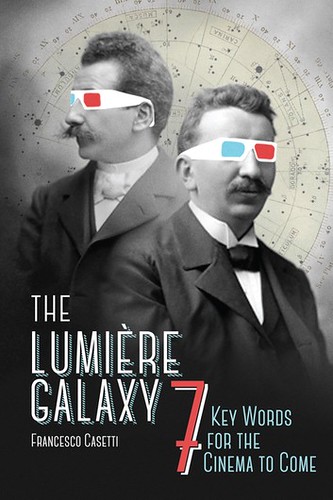

然而,對於卡塞提而言,電影這顆熠熠發光的恆星,並未因科技媒介的轉變而黯淡,在2015年出版的《盧米埃星系:未來電影的七個關鍵詞》(The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come)一書中,他提出「移置」、「裝配」、「擴張」等七個關鍵詞作為經緯,重新勾勒當代影像流變的星圖,論證電影如何一次次置於死地而後生,脫胎回魂,從「不再是電影」到「再度成為電影」。

當「後電影」(post-cinema)已成電影研究的顯學,理論家與創作者紛紛提出不同的表述:烏塞等擁抱傳統膠片(film)、大銀幕體驗(cinema)的學者,悲觀地認為數位媒介的氾濫,將使虛擬圖像取代攝影術的真實索引影像(index),伴隨消費主義的推波助瀾,不可避免地將電影推向衰亡;另一方面,曼諾維奇(Lev Manovich)等新媒體學者,則認為新科技將電影從線性邏輯、單一屏幕的桎梏解放,衍生更流動多變的語法及美學,伴隨擴延電影、資料庫電影、乃至於VR或廣義XR的出現,引領電影航向更自由的未來。

卡塞提在兩種懸殊的觀點間另闢蹊徑,跳脫媒介本質主義的思考,不執著於「電影應該是什麼」,反而轉向觀眾的現象經驗、積極能動性,一面反芻古典電影理論,一面拆解新興媒體現象,在層次分明的條列整理、正反辯證中,探索「電影可以成為什麼」。

在串流當道、戲院前景又因疫情更形嚴峻的當下,卡塞提書中描繪的後電影軌跡,能為當代觀眾帶來什麼啟發?本期《放映週報》專訪《盧米埃星系》譯者陳儒修教授,聽其分享翻譯本書的緣起及心得,並從資深電影學者的視角,沿本書拋出的思考軸線,漫談他對當代影視文化的精闢觀察。

穿越星系的蟲洞:古典理論與數位浪潮的跨時空對話

陳儒修任教於政大廣電系,長年在課堂教授電影理論,他多年前所翻譯的Robert Stam《電影理論解讀》(Film Theory: An Introduction, 2001),內容雖已涵蓋多數古典及當代電影理論,甚至納入後殖民、後結構、酷兒等晚近文化研究視角,但拿來解釋21世紀的影視趨勢時,仍顯捉襟見肘。有感於此,他開始物色近年探討數位電影的理論書籍,希望能應用於教學現場。

「我一開始找到幾本談後電影的書,都在談當下的現象。好像數位時代是一個全新的開始,可以不必承認過去的存在。這種態度好像是直接宣布電影的死亡,認為我們所面對的影像、呈現形式、產製過程,都是新的品種,已經不屬於電影的概念。」

相較下,卡塞提在書中引用許多20世紀初的電影理論,例如他曾寫到,法國作家保羅.梵樂希(Paul Valéry)早在1928年便假設影音媒介在未來將如同瓦斯、水電一般,可輕易派送到家戶之中,用戶彈指間便能體驗另一個「感官現實」(sensory reality),彷彿預言了電視頻道及串流訂閱的盛行。書中類似的例子不勝枚舉,早期的古典電影理論,在卡塞提信手拈來下,拿來解釋現下潮流竟毫不過時,形成「以古喻今」的巧妙參照,對陳儒修而言,這種非線性、跨時空的史觀,正是本書的迷人之處。

|

「他讓過去的理論在跟現在的電影對話,這樣一種對話的概念,就像是巴赫汀的對話主義(dialogism),能夠讓那個理論像細胞一樣,不斷演化、繁衍,而不是把它們揚棄掉。」

|

在陳儒修眼中,卡塞提的論述打破線性歷史的平面,電影的流變並非不可逆的單一統合結構,七個關鍵詞彼此激盪,卻沒有必然的閱讀順序,拓延出立體、多重視角的宏觀星系。儘管不同時代影像的生產、映演條件未必相同,但這些差異並不妨礙人們對嶄新影像的驚奇體驗,芝加哥大學知名學者甘寧(Tom Gunning)研究早期默片時提出的「炫奇電影」(cinema of attraction),和當今網路瘋傳的YouTube趣味短片,本質上可能並無太大差異。

「前電影和後電影可以互相對話,古典的電影理論是可以用來解決當代電影產製出來的內容。」

陳儒修在備課時,有時會效法鮑威爾(David Bordwell)計算鏡頭平均秒數(ASL)的研究方法,他曾經意外發現,《復仇者聯盟》的節奏雖看似飛快,但其實完全遵守古典好萊塢的剪接韻律,用4至6秒當一個基數,再以等比速率加快或放慢,剪接師的同一套心法代代相傳,數十年如一日。又好比說,支撐當今影視工業的系列電影(film franchise)和追劇現象,也並非本世紀的新產物,早期東西方的默片工業都已有類似的創舉,例如上海導演張石川1928年的《火燒紅蓮寺》在短短三年內連拍了18集,既可以不斷衍生spin-off,也可以獨立觀賞,規模堪比漫威宇宙。

在史觀的層次上,陳儒修同意了卡塞提的觀點:科技媒介瞬息萬變,電影的本質卻始終如一,我們在回眸歷史時,永遠能如穿越蟲洞般,瞥見現下的星光。

「我們面對新的電影,反而更要時時回歸到舊電影,從古典電影中尋求印證,那些好萊塢黃金時期的這些定律,到今天仍然有效,數位電影的崛起,沒有推翻過去那套定理公式,有時反而更加強化了它們。卡塞提閱讀影史的方式提供了新的觀看喜悅,他不把眼前現象視為理所當然、從零開始,而是考證它們之前早就存在過的痕跡。」

「是啊,這就是電影」:數位匯流下一閃而逝的靈光

今年金球獎頒獎典禮上,兩位女主持人用搞笑口吻發明了「pluvie」這個結合了舞台劇(play)、電影(movie)、電視(TV)三種媒介的複合字,來調侃那些由戲劇改編、卻因疫情而僅由電視播送的入圍電影,恰好說明數位匯流年代下,媒介界線日益模糊、難以區分的現象。

當好萊塢公認已邁入「電視的黃金年代」,電影在疫情夾殺下失去大銀幕聲光、製作規模優勢,此時我們該如何定義電影?電影又是否真的走向死亡?

|

圖:《紐約時報》文章〈Is Watching a Movie on a Phone Really So Bad?〉配圖

|

陳儒修認為卡塞提的核心論點之一,是認為傳統電影(cinema)乃是影片、放映機、戲院的三位一體,一種被拼裝出來的複合媒介,但隨著電視、3C裝置的盛行,上述的電影構成元素可以被自由「移置」到戲院之外,並在不同情境下被隨機「裝配」,進而形成多變的體驗,有時它只剩下「聖物」(relic)般的殘存遺跡(例如手機上的數位影片檔),有時則被複製轉化成「聖像」(icon)般的替代物(例如家庭劇院)。

換言之,過去的電影是整合式的一元經驗,觀眾必須走入戲院接受銀幕聲光的洗禮,內容、媒介、空間密不可分;但當今的觀影環境,卻往往和影片呈現二元分裂的狀態,我們在搭車、行走時盯著手機或平板上的影片,任憑城市的繁忙喧囂、小螢幕上的資訊紛擾,吸攫我們的注意力,淹沒了電影的靈光。

對於卡塞提而言,媒介劇烈轉型下唯一不變的核心,其實是「觀眾」,他的書寫不斷回歸觀看者的主體經驗,相信盧米埃短片初次放映時的驚嘆與感動,終究能觸及當代觀眾的心底,只要人們願意沉浸於眼前影像,哪怕是短短幾秒,只要浮現了「是啊,這就是電影」的感受,那些喪失硬體基礎的縹緲影像,仍有回魂再生的可能,吸引人們重新走入戲院。

問起陳儒修是否同意烏塞等人提出的「電影已死」論述,或是更傾向卡塞提的經驗中心論述?他提出了自己的觀點:

|

「我認為電影已死是聳動的宣言,包括我在內的許多學者,都認為它只是轉變、移置,倒不是一定是死亡。我們現在面對的是一種從產製端到接收端的新形態。然而,只要柯達繼續生產底片,產製端仍會有人堅持用底片拍攝,直到柯達公司停產倒閉為止,無論是製作、拍攝、發行映演階段,至今有不同人在堅持著,認為電影就該是這樣子,如同書中重複好多次的那句話:『是啊!這就是電影』。」

|

許多影迷眼中大逆不道的手機觀影行為,或是開放空間中的各種擾人因子,在卡塞提的觀點中,並未完全扼殺觀眾的感知能力,他經常提及「空氣泡泡」的概念,認為人們只要戴上耳機,即使是在飛機或火車上,仍可以將自身隔絕於外界的干擾,享受著「近乎電影」的愉悅感,儘管這份體驗可能極其脆弱、稍縱即逝。

這種全然信任觀眾能動性、近乎唯心主義的立場,是否真能證明電影將永續長存?又是否忽略電影媒介的經濟及物質基礎,而顯得過於天真?

陳儒修回應:「其實從烏塞到卡塞提的書,都認為過去盧米埃兄弟發明的那種觀影模式,如今已是稀有的吉光片羽,無法全面影響觀眾。你可能偶爾會去電影院看片,重返盧米埃時代的感知經驗;或者在用家庭劇院、手機螢幕看片的某個短暫片刻,回歸原初的電影樣貌,但大部分情況下,你都是被干擾的。因此當卡塞提談到空氣泡泡等概念,或用蔡明亮的《不散》來談人們對戲院空間的需求,我覺得他其實也意識到,過去的電影景況是不可能再回來的。」

陳儒修承認,資深影迷如他,自己現在多數時候也是用電腦看片、用電視看Netflix,偶爾才會去戲院看試片,自嘲處於一種「後現代的分裂狀態」,但當媒體環境不斷變動,戲院可能隨時因為串流平台、突發疫情而關門,觀眾面臨不同的媒體地景時,心態必須有所調整,這才是最重要的事。

「未來看電影會成為一個event,這不只是好萊塢透過媒體宣傳,讓上映電影成為大事件,而是看電影這件事,會變得和晚上去國家音樂廳聽交響樂、去劇院看演出一樣,是偶一為之的盛事。在那裡,我們回歸到放映機、空間、觀眾三者並存的珍貴情境,但我們也不會天天去聽交響樂,多數時刻仍處於混雜的影像體驗。作者提出空氣泡泡等『修補策略』時,可能太過於理想化、對觀眾太有信心,因為當今的觀眾經常處於多工(multi-tasking)狀態,受各種不同訊息干擾。但疫情年代下,電影院關門、影展轉線上,卡塞提期待的『原始電影情境』一去不復返,我們只能退而求其次,回歸到他講的個人經驗,思考用何種態度去面對眼前的影像?我們願不願意回到以前一樣,花兩個小時什麼事都不做,專心看一部影片?不讓外在資訊介入,直接去裸視這個文本?」

新世紀影迷的生存策略:隨機取材,凝視影像

卡塞提切入關鍵詞主題的同時,經常拿各種電影文本作為類比,無論是《新天堂樂園》(Cinema Paradiso, 1988)中戲院失火、放映師失明的情節,或是伊格言短片《亞陶雙場電影》(Artaud Double Bill, 2007)中跨越銀幕裡外的多重套層,在卡塞提的慧黠筆法下,都成了當代後電影現象的精巧隱喻。

與陳儒修對談的過程中,他也大量分享自己所關注的影視文本,是如何印證當代的媒介互動及觀眾主體性,無論是漫威《汪達與幻視》(WandaVision)、Netflix互動式影集《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)、把東京街頭變成生死遊戲實境的《今際之國的闖關者》,曾登上大銀幕的互動式電影《晚班》(Late Shift)、女主角頻頻打破第四面牆直視鏡頭的《倫敦生活》(Fleabag)……,在他眼中,都是後電影星系中值得探索的奇妙行星。

不同於獨鍾大銀幕的老派影迷,陳儒修對於新媒體充滿好奇心及深度思考,甚至學會用自己的方式去「介入」影像。對於他而言,數位媒介的盛行,造成了兩極化的觀影狀態:各種螢幕、媒體牆攻佔我們的眼球,帶來海量資訊,使消費影像的方式變得零碎而速食,離開電影院後,人們漸漸不願花兩小時專注地觀看影像,取而代之的,是充斥在網路上的谷阿莫式懶人包影片。

「當你不願意接觸文本、真正去看電影,以為從Google或YouTube上面的東西就代表一切時,我覺得很可惜。因為當影像文本沒有直接在你面前展開的時候,你不會知道它精采的地方。」

但另一方面,數位工具對於某些影迷而言,反而成為發掘影像奧妙的蹊徑,曾以精神分析理論拆解男性凝視的知名學者蘿拉・莫薇(Laura Mulvey)曾在《每秒二十四次的死亡》(Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image, 2006)一書中,描述了數位時代的「沉浸型觀眾」(pensive spectator),他們拒絕暴食式的追劇(binge watch)、分神滑手機,反而重覆播放喜愛的影像片段,甚至透過降速、定格,觀察並反思影像的本質,進入更深度的私密觀看狀態。

「傳統觀影經驗中,我們坐在柏拉圖的洞穴,如囚犯一樣,被動地看著面前的演出,現在觀眾經常同時得處理觀看的內容,例如蒐集資料、操控DVD設備,或是熟悉網路科技的眉角,才能好好觀賞一部電影,不再像以前一樣,付了錢就坐著等人家放片給你看。卡塞提認為這種觀影狀態也是一種『展演』(performance),例如我看電影時,常常會定格停下來,因為我需要擷取畫面當教材,一面尋找教學範例,一面操縱軟體,甚至會去下載片段來重新剪接,如果影片沒有字幕,我會想辦法把對白翻成中文,甚至還學會自己上字幕(笑)。這樣的過程好像一種演出,我是觀看的主體,卻也參與了影像的生產及展演。」

卡塞提在書中引用了當代人類學之父李維史陀(Claude Levi-Strauss)的「隨機創作」概念(bricolage,亦有人翻譯成拼裝、修補術),相對於工程師在專業體系下按部就班、精準執行,當代影迷自行操作甚至改造影像的行為,宛如就地取材的業餘工匠,信手拈來自創技術及工具,發展出體制外的觀影策略,這種游擊式的靈活特質,也體現在陳儒修的研究及教學過程。

「我看一部電影時,就經常在裝配它,我在擷取內容,我在改造,我有的時候甚至剪出片段,挑出這一段和另一段,中間這段太無聊就去掉,重新剪輯後,可以讓學生一氣呵成看完內容,中間不用快轉跳過去。」

除了自製、重剪教學影片,陳儒修也經常帶著學生一格格研究柏格曼、黑澤明等大師作品的影像構圖,訓練他們凝視畫面、分析意義,而不只是匆匆掃視(scan)而過,對他而言,這也是傳統觀影模式下難以達成的事。

|

「我上課常常講一句話,如果你做這種逐格分析的研究,導演會感謝你,因為導演也知道電影是一秒鐘24格在跑,觀眾沒有時間去消化所有影像,視覺焦點永遠只能停留在部分,或是匆匆掃視,不可能看得到全貌。可是當你停格、關掉聲音的干擾,好好去注意當中的基本視覺元素,一格一格停下來看,你會看到好多東西,並且了解導演鋪陳畫面的用心。」

|

人類主題與科技奴役的戰爭

承襲馬克思主義、精神分析的法國學者鮑德利(Jean-Louis Baudry),曾在1970年代提出知名的電影機制理論(apparatus theory),認為黑暗空間中攝影術、剪接手法所建構的電影幻境,宰制了主體的觀影經驗乃至意識形態。

然而,當電影離開戲院、進入串流領域,操縱觀眾的隱形魔手,不再只是鮑德利提到的攝影角度、剪接縫合,更包括由用戶數據反饋形成的AI演算法,YouTube、Netflix的推播廣告及心理暗示,就像是深不可見的兔子洞,吸引人們一集又一集點下去,形成新興的網路成癮現象。離開戲院的電影觀眾,是否能在媒介被移置後尋得自由,抑或終究被新科技鎖入另一個影像牢籠,決定我們所觀看的內容?

對於鮑德利描述的意識形態操弄、或是當今理論家對大型科技公司霸權的警示,陳儒修並不顯得全然悲觀,如同卡塞提透過《星際大戰:一刀未剪版》(Star Wars Uncut, 2012)這部由全球星戰迷共創的惡搞/戲仿作品,試圖證明工業生產體制外的「草根性實踐」,陳儒修也認為觀眾離開電影院後,形成分散且獨立的個體,擁有多元的觀影管道及資源,而未必成為電影機制(apparatus)的一部分,反而更可能運用「鄉民的智慧」,去重新拆解、組裝這台機器,開創出嶄新的主體性,一如《駭客任務》中洞悉程式碼後,重新玩轉虛擬世界法則的尼歐。

「新一代觀眾與科技的關係,好比是參孫跟巨人歌利亞的對抗,現在可能看似弱勢,卻也可能運用集體智慧去解決問題,面對科技巨獸時,我相信觀眾本身也會成長,學會駕馭、處理它。這永遠是一個on & off的過程,我們短暫掌握了現在的影音科技,但新的媒介又會再度控制、奴役我們,直到我們找出新的改變方法,形成一種辯證的過程。目前我們可能處於弱勢、被牽著鼻子走,讓演算法設定把觀眾吃得死死的,沒有逃脫的空間,使我們再度成為柏拉圖洞穴裡面的囚犯,但是我們還是有可能逃脫,這點我是蠻有信心的。」

當串流可能是繼聲音、數位後,引發電影產製及接收端第三波革命的新興科技,觀眾必須與時俱進,在繁複多變、充滿干擾的觀影情境中,努力辨識「原初的電影樣貌」;電影導演也必須改變創作思維,一如近年和Netflix合作劇集的大衛芬奇和史柯西斯,也都得重新學習敘事方式。陳儒修認為,真正維繫影迷及電影(cinema)關係的恆定式,仍然是影片(film)本身,無論各國電影資料館界的數位修復熱潮,或是疫情年代下好萊塢大片退場、經典重返大銀幕的現象,似乎都為「電影已死」的悼詞,提供了迂迴的反證。

|

問及他自己對電影未來的想像,陳儒修引用了卡塞提書中的一段話,來為整場訪談作結:「總是有影片需要觀看,總是有影片將我們跟電影綁在一起。總是有人提供我們觀看世界的方式,特別是透過電影來觀看。」

|

如同王家衛《一代宗師》的經典台詞「憑一口氣,點一盞燈,有燈就有人」,陳儒修對於電影的未來想像,抱持著同樣倔強的希望,當數位匯流的宇宙噴發出各種炫目的天文奇觀,只要電影的光芒不滅,仍會有像他一樣的影迷,抬頭仰望星空,試著為下個世代的影迷繪製出指引方向的星圖。■