沒有上帝視角的「刺激1995」︰

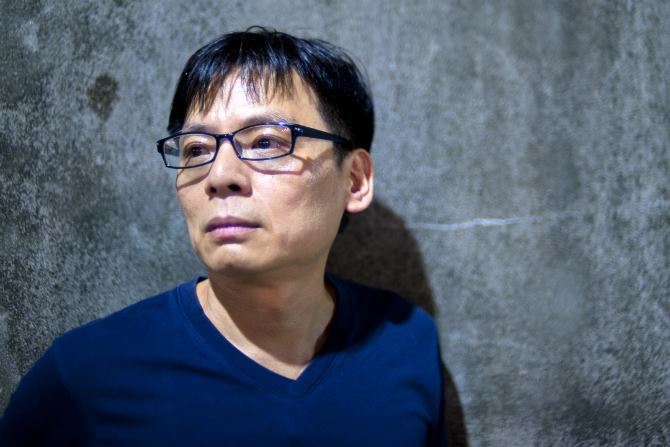

在拍攝、製作《徐自強的練習題》的五年過程裡,紀岳君從僅僅新臺幣3萬元小額捐助的初始經費起步,中段經過「CNEX華人紀錄片提案大會」(CCDF)的激盪交流、以初期的短版參與2015年「新北市紀錄片獎」提案優選入圍,進而拿下首獎,自此3萬預算變成43萬,也激發了他將這個作品持續朝精緻而完整之路邁進,《徐自強的練習題》長版紀錄片於是誕生。

今年,在上映檔期決定後不久,《徐自強的練習題》先是入圍了台北電影獎最佳紀錄片,更一舉獲得「觀眾票選獎」肯定。紀岳君執導的《徐自強的練習題》之所以被視為難能可貴,在於這部影片處理了龐大而複雜的調查工作與資訊消化、表達。20年訴訟,16年冤獄、7次死刑、2次無期徒刑、8次更審、5次非常上訴,意味著一批龐大沉重死刑犯冤獄的司法文件。除了大量的資訊,本片還在兼顧案情梳理與被攝者、作者、主角親情、社會心理的剖析和辯證的元素下,在95分鐘片長的節奏下,完成情理法對峙與交錯。與過往以司法人權為體裁的紀錄片相較,《徐》片廣獲觀眾共鳴,因而出人意表地在影壇和紀錄片圈深受矚目。

說起拍攝徐自強的緣起,來自於公視「獨立特派員」製作人吳東牧。吳東牧是擅長深入挖掘議題的記者出身,當初並沒有向紀岳君說明過多,指給了他由司改會集結冤獄案件紀錄的《正義的陰影》一書參考,其中第四章〈投向不歸路?——徐自強案〉就成為紀岳君理解徐自強案的第一道途徑。

新紀實美學思潮對「真實」的叩問

「像我們受過藝術訓練的教育,很快就掉到後現代的講法來看:檢察官在講故事,律師在講故事,其他被告也在說故事。我接觸了這個拍攝案,我也在講故事。於是,我認為要給觀眾的衝擊是:這個真實是可以被建構的。」紀岳君說。

紀岳君對影像敘事方法有這樣「後設化」的觀看態度,讓他也時時檢視自己是否掉入了在對於敘事與真實如何建構與抉擇的高度敏感下,而產生的「後現代的迷惘」之中。但面對這如迷霧森林般的思考情境,他並不大想迴避,因為相較於其他著名冤獄死刑案,「徐自強案」之所以格外特殊,即如司改會副執行長陳雨凡所強調的,關鍵在於轉折的大法官釋字582號的重要裁示:

「共同被告陳述若用來認定犯罪事實的證據,須在審判中具結並經證人交互詰問,此外也不能將陳述當成有罪認定的唯一證據」。

於是,「真實」是什麼?

從2012年起的拍攝初期,紀岳君面對的是徐自強案在司法制度變革下,快速變化的局勢:司法改革與人權團體對徐自強案持續進行強力聲援;徐自強成為台灣首例適用於《速審法》「在未定讞情況下,被告不得羈押超過八年」法條的案例;臺灣高等法院法官則試圖在更八審時,透過公設辯護人「傳話暗示」:若認罪,即可立即結案,免再進行訴訟(因認罪直接可以從更七審判決的無期徒刑減為15年有期徒刑,徐自強當時已被羈押16年)。徐自強案一路經過70多個審理法官,這些法官在司法部門內學長和同儕壓力形成的封閉環境下,無視大法官對憲法的解釋與糾正,依然使用著同一套宣判徐自強死罪的唯一理由——「共同被告的證詞」,但這些人的話語,又在鏡頭遙不可及的那端,無法取得。

那樣,「真實」是什麼?

這不就是紀錄片作者也不斷在探問的核心問題嗎?

因此,當拍攝思路陷入唯谷之地,面對徐自強案,紀岳君反而由最剛開始的「接案心態」,完全轉向摸索紀錄片關於「真實建構」的表現方法與自我扣問。「1960年代今村昌平拍攝《人間蒸發》,早就處理過真實與虛構之間的問題,對我來說,我反而是處理再真實不過的事情。於是我擔心的,反而是弄巧成拙,因為畢竟在拍攝之初所面臨的就是一個冤案在眼前進行,而我又要如何用鏡頭去衝擊銀幕前的觀眾,這本身就存在一個危險性。」紀岳君聊起五年前彼時的卡關和沮喪,猶仍聽出卡關另一面對於創作思緒的興奮感。

在參加2015年的新北市紀錄片獎前,這部作品有個比短版《徐自強的練習題》更早的版本,名為《女王魔咒》(The Devil in Confesssion),它的片頭與片尾,放入了三張字卡作為影片的扉頁︰ 「古諺有云︰『自白是證據的女王』」;「如果你是法官,你能從自白中找出真相嗎?」;「本片也是導演的自白。」。這個版本的影片,曾在2015年3月初的「哲學星期五」論壇活動放映過,當天徐自強也出席了論壇,在會上侃侃而談,許多《徐自強的練習題》的談話鏡頭,便是取材自該場座談。

「自白是證據的女王」(confession est regina probationum)語出於「糾問主義」時代的中古世紀拉丁文諺語,也包含了現代司法審判制度關於人權不彰的批判。就司法的現代性來看,徐自強案曝露了台灣在二十年前仍宛若第三世界國家,但這種糾問式的思考模式,其實也最接近於一般深受媒體片段左右輿論風向的大眾百姓。

隨著拍攝持續進行,與剪輯材料的持續修正,最後觀眾在電影院看到的完成版《徐自強的練習題》在敘事方法或形式風格上,已和初始版本有相當大的差異。然而,《女王魔咒》最後一幕的字卡「本片也是導演的自白」,卻也道出這五年來,紀岳君一以貫之的創作準星。

第一人稱的自白聲音與鏡頭

紀岳君觀察到,「逆轉裁判」是一句人權團體在聲援司法冤案時,經常出現的口號,而這口號來自於十多年以來一系列暢銷遊戲的名稱,遊戲者扮演辯護律師,進行搜證和推理,並和嫌犯對質周旋,這反而給了他新的嘗試靈感。畢竟,莫里斯(Errol Morris)的《正義難伸》(The Thin Blue Line)固然提供了模擬法庭方法,以戲劇張力再現證詞間的詰問與交叉辯論;然而共同被告方的證詞與取鏡持續遭拒,則始終處於他取材的死角,因而從《女王魔咒》裡坦承「導演的自白」,就一路沿用,貫串敘事理路。

「我不想明明拍著紀錄片卻又成為了另一種型態的記者,或是又成了聲援團體。」紀岳君強調。因此,對於各種鏡頭語脈和他第一人稱畫外音旁白的關係,這部作品設定得格外清楚,甚至包含少許監視徐自強的鏡位,都是在一開始便設定好。「那種監視般的畫面,仍是自然發生的,只是我順著行程偷偷進行,還原『老大哥』(big brother)監看的角度。」這樣老大哥的行為,也還原最初導演對被攝者徐自強的觀望心態,即使拍攝當時已今非昔比,兩人早已產生巨大引力。

或許從這樣的設定,觀眾可理解到為何明明是一部案情龐雜的冤案紀錄片,但《徐自強的練習題》最終卻能在流暢的情節裡,同時亦情亦理地帶出劇情片般的張力,也借用了第一人稱這個作者自我揭露的指涉意義,而使包裹著大量案情段落的幾種情節轉折,仍別具興味。

最初,觀眾先理解到「自白的聲音來自於導演先行理解了紀錄片框架的界限,再與銀幕前的觀眾、身在司法體系裡的法官代換,這個自白的意義其實已經超過導演自身的觀點」,也因此,導演的自白如是觀眾透過媒體看待輿論、檢察官與法官面對司法審判系統的代稱,自白作為第一人稱的定位,使得片名《徐自強的練習題》虛位以待的主詞,全都在作者與觀眾、與社會對話的企圖架構下。

接著,鏡頭開始窺伺。「練習題」是呈現一個在社會風氣和媒體對於司法正義停留在糾問式的思維下,打量著「看起來像是犯人」的犯人的視角,「有罪推定」就來自於人們這種先入為主的眼光。此時,鏡頭依然是第一人稱。

「隨著案情的釐清敘述到完整之後,我在後面有設計幾顆鏡頭……」紀岳君說,「那些原本旁觀他的鏡頭,開始轉正,那是象徵我們開始可以直視他、正視他,不再只是用偷偷觀察的方法。」

「短版就集中講述法律的癥結點,長版就多了一些之外的情節,兩支都是我的人生,所以我也不會去比較哪一支拍得比較好,或對我比較有感覺。」徐自強說起影片,他當然不置可否地面對這段以他為紀實腳本的影像作品,若要說,只有主觀感受明顯區分二者,「長版的完成,對我來講就像這一切終於已經結束。」

「法律人看完其實會覺得這中間(更六審~更八審)還有很多重要的部份怎麼被剪掉了,那是因為在剪輯過程,同時找了非法律人、甚至完全不知道徐自強案的人做了fresh eye的測試。」紀岳君試圖在不同理解背景之下,這部紀錄片如何去延展到最大的理解程度,於是,為釐清更八審與速審法之間的關係,最後留在影片裡最多的反而是「程序問題」,藉由程序問題來明指:「大法官釋字582號」的精神,在更六審以來的十年審判,仍然不符合程序正義。

拍攝者與被攝者對視彼此家庭倫常

《徐自強的練習題》另一個在台灣紀錄片群象最非比尋常之處,則是從未有一部片以一種「對視者」的角度,讓拍攝者與被攝者的家庭處境變遷狀態赤裸攤在銀幕前,猶如一張紙的對折,抑或如一本書的開闔關係。片頭開始不久,帶入紀岳君初婚的喜悅,片尾隨著案情完結、司改會環島後,則以一紙字卡交代了影像記錄者的婚姻劃下休止符,雖然只佔了全片百分之一的篇幅,也道盡了這段記錄歷程捲入了記錄者人生重要一章。

在紀錄片尾聲之前,司改會環島途經台東池上的油菜花田與伯朗大道,被攝者拿著相機對拍著鏡頭記錄著自己,兩者肉身隔著機械相望凝視。影像也記下徐自強得以開朗地面對受司法禁錮20年後的人生,彼時入獄兒子才剛上小學,此時他已成為阿公,再襯上一張27年前的小爸爸徐自強抱著新生兒照片,紀錄一片,記錄作者五年婚姻,和被攝者終得解壓縮的一代,推展成三代。他們看望著彼此,也看在觀眾眼底。

這五年,顯見徐自強和紀岳君之間的理解和默契,不是他們常常三言兩語「我們其實很不熟」或是只為了某種紀錄片的創作倫理一把尺而使然。徐自強說得雲淡風輕,「其實他(紀岳君)過得真的很辛苦,但我知道我不能幫他,我也幫不了他,那就是一段必須經過的路程。或許就像我得走過這麼一趟一樣。」紀岳君在獲得新北市紀錄片首獎後,衝刺長版的這兩年,不但婚姻亮紅燈,製片團隊也出現案外案而捲入另一場民事法庭的訟務之累,甚至在半年前存放所有影像素材的硬碟掛掉,緊急救援到連同離婚也在同一個月內發生。

「在救援硬碟的過程,我完完全全可以感受到那一整個『救援行動』的心路歷程是如何的拉鋸和煎熬,雖然時間和規模當然很不一樣,但具體而微反映了這些待救援檔案後面的影像文本,就是場難以一時言喻的感受。」

紀岳君對如此將作者自我曝露於片頭和片尾的手法,歸功於剪接師廖慶松的指點,「但五年下來,累積的毛帶是如此龐大,一切的點滴只有你自己最清楚,就好像真要講起徐自強這麼多年以來,我在影片裡面的位置,與其說是曝露我自己,更不如說,我只是一個象徵,象徵了透過影片被牽動的一切,最劇烈的牽動如徐自強的家人,也牽動到人權司法團體的動員和司法界歷史的改寫。」紀岳君說,於是在影片最終揭露自己婚姻的終結,也不光是要描述事件的本身,而是如他給予的影片命題——給觀眾、給執法者、給救援者、給自己和被攝者、給紀錄片工作者的練習題。

專研刑事法學的台大退休教授陳志龍曾指出,「自白是證據的女王」是一種錯譯,實為「自白是偵查(probationum)的女神」,因而在表意上加重了台灣司法界和輿論界對自白的錯誤認知,加重了反人權思維下司法體制結案導向的沉重包袱。其實,改變徐自強一生的那一年,電影史上的重要經典電影也有個專屬於台灣片商的錯譯——《刺激1995》(The Shawshank Redemption),改編自史蒂芬金小說《四季奇譚》(Different Seasons)的其中一個中篇故事,因冤案入獄的銀行家,在Shawshank監獄的生活,在體制禁錮內討論希望與自由,而這個錯譯則因片商前一年引進一部1970年代電影譯為《刺激》(The Sting)而來。

1995年9月1日開啟了屬於台灣司法改革史的「刺激1995」,這段救贖過程讓徐自強走了20年,他當然不是提姆·羅賓斯演的足智多謀的銀行家,他更無力展開如小說情節的王子復仇記,他卻面對了更慘無人道、每日不知明日為何物的死刑壓迫16年。但《徐自強的練習題》,卻宛如看到一部屬於台灣紀錄片的「刺激1995」,拍攝者與被攝者在雲淡風清的海灘中相會。■