在虛實莫辨的中場秀上預見未來

11月9日台灣時間的下午,許多人不斷刷新手機與電腦螢幕,關心時區比我們慢上半天的美國,揭曉11月8日的總統大選開票結果。唐納川普當選的消息震驚全球,讓許多在台灣工作的美籍人士心碎,但川普在競選時喊出的「讓美國重返榮耀」(Make America great again),卻呼應了11月11日即將在台美同步上映的《比利林恩的中場戰事》裡,從名流到小老百姓都不斷對主角比利林恩說的,「你讓我找回信心,相信美國仍是一個偉大的國家。」

2004年的一天,比利林恩在戰場上度過人生中最悲慘的一日,他和B連弟兄在伊拉克受到敵軍猛攻,命在旦夕,班長帶頭衝鋒卻不幸中彈,他隻身衝上前搶救班長的身影被一旁攝影機拍下,使得這一天成為美國媒體口中,新美國英雄誕生的日子。他與B連弟兄護送班長的遺體回國下葬,接著是一連串表揚的公關行程。在媒體、達官顯要面前,比利與B連弟兄們真實身份,為何從軍都不重要,在媒體與社會眼中,他們是幾近於聖人的完美英雄——因為美國從2001年九一一事件後開啟的伊拉克戰爭陷入膠著;2004年二月,中情局承認並沒有在伊拉克國內發現大規模毀滅性武器,美國的出兵動機在國際上變的尷尬;在國內,房地產泡沫持續擴大,同性戀婚姻陸續受到各州最高法院承認。對於大部分由新教徒組成的美國社會而言,上帝賜給他們的「應許之地」正在崩解,美國社會此時太需要找到一個形象讓他們相信,在鈔票上印著「我們信靠神」(In God We Trust)的美利堅合眾國,依然是神之驕子,是全世界最偉大的國家。

在媒體追捧之下,你是誰不重要,他們成了的會動的人形立牌,按照工作人員的指示,在對的時間站到對的位子,慶典與煙火結束後,他們成為另一群人眼中的路障。

美國作家安東尼•馬拉在〈《半場無戰事》:一場殘酷的成人禮〉提到他的朋友對小說的評價非常中肯,「《半場無戰事》算是這幾年最好的小說之一,但是它並非戰爭小說。它講的是媒體,講煽情主義,講碧昂絲。它講的是二十一世紀頭十年的美國,也因此它不可能不寫到喬治•布希和伊拉克戰爭。」原著作者班方登諷刺的浮世百態,也忠實地被李安呈現在《比利林恩的中場戰事》之中。

台灣、中國、美國同步安排在11月11號上映,時值美國的國定假日「退伍軍人節」,從故事與檔期的安排看來,背後似乎帶著特別意味。問到李安導演這樣的安排,是不是企圖在美國社會引發什麼效應,他淡淡的說,「美國市場大,觀眾喜歡看就喜歡看。中國的11月11號還是光棍節呢。」但是,11月11號也是美國下一任總統人選出爐不久的日子,川普競選時種種言論在美國基層社會引發的廣大迴響,似乎處處呼應著《比利林恩》。「我覺得很像,一年多前我拍這部電影時,不曉得是這個樣子,但越來越像這部電影。小說裡面寫的球團老闆,他的所作所為,我越看越向唐納川普。」李安導演這麼開玩笑地回答。那是在總統大選前的11月3日,我們還可以很輕鬆的開著候選人的玩笑。不到一週,一切化為真實。

李安的中場戰事

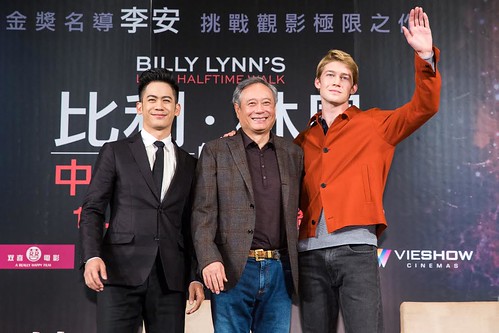

當時面對未知的選情,李安導演或許還能談笑風生,但面對《比利・林恩》的上映,李安的不安與急切,越到上映前一刻愈發強烈。這份不安不只出現在鏡頭外導演與媒體互動之中,在面對看過首映的台灣電影工作者與影迷的公開場合裡,你也可以明顯察覺到他的焦慮。

眾所皆知,《比利・林恩》使用了每秒120禎的3D攝影技術拍攝,並且以4K的高解析度呈現他的影像,台灣給了這樣的規格一個「未來3D」的封號。對於李安大膽使用了超越業界15年以上的技術來創作,台灣媒體無不欽佩這是大師的膽識與氣魄。但在眾人面前,李安讓我們看到的是,這不是禪師出招,而是一個所有創作者本來就會有的特質,「做這一行好像都要有一點殺手的個性,我對絕對值有一種追求,當我看到的時候,如果沒有拿到,會非常非常難受,這和個性沒有什麼關係。」11月3日的映後座談會上,影評人聞天祥好奇李安骨子裡是否有著叛逆精神,他如此回道。雖然他很幸運地因為自己的身份得以實現,但是李安也像所有的創作者一樣,還在摸索,他分享的每一段拍攝經驗裡都是困惑。拍攝《比利林恩》就像「解決一個問題,又有十個問題冒出來。」

因為這是一個需要全新思維的媒材,他邀請大家一起嘗試體驗新的觀影體驗,也希望大家也試著去接受、適應新的影像表達方式。「將來對攝影、燈光、導演、表演要升級,影評也要升級。」他在座談會上開玩笑地說。

但在座談會開始之前,李安在飯店房間裡接受記者們訪問時,才說道「我到現在還不敢看影評,怕影響上映前跑宣傳工作的心情。」飯店房間光線陰暗,空調極冷,李安穿著外套雙手抱胸,縮著身子坐在媒體們面前。這一天是李安、李淳與男主角喬歐文自己的中場戰事,早上先舉行過了首映的國際記者會,中午稍事休息,接著電視、報紙、雜誌、網路、國際媒體被分成幾組,幾乎不間斷地輪番訪問,「你拍片壓力這麼大,平常怎麼疏壓?」(做做菜啊……)、「你說未來拍自傳要找喬歐文演你自己,李淳會不會吃味?」(咦我說過這句話嗎?)、「你認為未來電影院有沒有機會朝裸視3D發展?」、「你回到台灣面對媒體,會不會覺得自己也像是比利林恩?」

「回台灣好一點,在美國面對媒體,真的像是拍片剛打完一場仗,又被推到一個中場秀,真的有一種PTSD(創傷後壓力症候群)、受不了的感覺。」李安笑答。「美國首映完之後,嘩!那種感覺真的是很不舒服。」而回到台灣,媒體與同業熱情的歡迎,相較溫暖許多,「大家對我比較特別一點。」李安咍咍笑了兩聲。但他也認為,亞洲的大家比較願意嘗試與接受新的形式,不像美國可能對於電影已經有比較既定的想像。雖然沒敢看影評,但李安仍然很仔細的觀察媒體觀影後的直接反應。

「寫實只是一個開始」

李安在十月下旬的前導記者會上就提到,他認為這樣技術規格,才是真正發揮3D電影與數位電影潛力的方式。但是,這樣的技術規格捕捉影像,開啟的是一個對於創作者、對於觀眾都完全未知的領域,是一個與以往傳統電影截然不同更無法相比的新媒體。因此,在上映前被問到為何選擇《比利・林恩》的故事做為起點,李安認為,「寫實」可能還是這個新技術比較恰當的起點,「電影不是當然追求真實,但目前追求真實是我們唯一可以信任的安全網。」李安說,但他也強調,追求真實只是起步後的過渡時期,不止是創作者需要嘗試透過寫實,讓這個新媒體和觀眾建立默契。也因此,當李安面對第一批看到《比利・林恩》觀眾的好奇或疑惑,他也告訴大家,「你們看到一個新的東西,我是好幾年過來的,對我來講每一個步驟都是很合理的。」

李安雖然因為《比利・林恩》後製和這樣的電影長期相處下來,已經走的比大家遠了一些,但他也認為新的試驗絕非完美,例如表演、燈光、攝影、甚至到跟焦,都得重新摸索合適的方法。

但對於觀者如我,看完了《比利・林恩》,也很好奇導演對於使用這新媒體詮釋「真實」背後的概念,例如影片在打光、美術設計,甚至到演員裸妝在鏡頭上的膚質,我們在影片中看到的,似乎仍是追求一種「漂亮」的質感。在媒體訪問時,我試著詢問導演,這樣的決定是他的美學考量,抑或是配合美國電影產業的製作需求,李安回答,「現在還太早講,我第一個想做到的只是和過去不一樣,但也不是完全不一樣。」就算是他認為每一個步驟都是合理的,在這個剛起步的過渡階段,許多作法仍是必須從過去2D的經驗中參照、打掉重練,也因此「要跟過去不一樣已經相當不容易。」李安說。

電影幻術的虛實新論?

為了從以往每秒拍攝24格畫面轉變為每秒拍攝120禎畫面,攝影機在一秒裡必須拍攝的畫面數量增加了五倍,因此,對光線的需求量也比以往更高,在氣溫接近40度的摩洛哥烈日下拍伊拉克外景時,就不成問題,但在大部分低光源的室內景,打光就變成一個必要,「但3D為什麼要用2D的方法打燈呢,可是你不用2D的方法打,我們又知道什麼?」為了要突破傳統拍攝思維,李安必須不斷和劇組溝通,「攝影師約翰托爾(John Toll)拿過兩個奧斯卡,什麼沒有拍過,可是我要說服他的是:以往電影的打光的美學,是跟『在平面裡面呈現立體』有很大的關係,你現在已經有立體感、有自然的切割感了,這樣打光就不合理了。」即便更改過打光的方式,在如此清晰的畫面上,燈光師打的、遮的每一道光,不時還是逃不過觀眾的眼睛。

與其說它假,或是說它的「漂亮」質感與真實精神相互矛盾,或許我們也可以換個方式思考:當感官被訓練的無比敏銳的戰士們回到了美國,面對鎂光燈、政商名流的祝賀追捧,或是成為各種商業活動的附加籌碼,好讓美國社會相信一個不在存在的國家神話,這一切的光鮮在他們眼睛下,不就像一個虛假的世界?而烈日下的戰場不僅因為客觀條件上符合技術上的光線需求,而在鏡頭下看起來格外真實,它或許也才是B連弟兄們心中真實的世界——一個沒有神話,只有沙塵、同袍、生死的真實世界。

原著作家班方登在美國參加《比利・林恩》記者會時也以原著故事中,比利林恩對於真與假之間的模糊界限為李安大力辯護,「我們在記者會上談了這麼多孰真孰偽,就像書中有一段情節,比利想到當初讓他出名的新聞影像,事實上,這段影像在他眼中看來虛假無比,他開始思考,『或許好萊塢電影才能讓這件事情看起來像真的。』他接著發現,『或許這就是讓他們的故事栩栩如生的關鍵——虛假(the fake),』他開始思考,究竟需要多少假扮,才能讓一個粉墨登場的表演成為真實?各位試想,如果只有『虛』看來才是『實』,而『實』卻是『虛』的時候,這代表了什麼意義?或許我們開始走偏了。所以在一種弔詭的方式下,我很高興原著的精神不僅被李安保留在電影裡,它似乎也蔓延出電影的界限。他的電影打開了這些問題,而美國的影評又是否能夠思考這個概念?」(原文見此)

還沒跟上的眼與腦

重新整理了當天的訪問資料,以及參考其他媒體做過的訪問,赫然發現,就算大家看過了影片,多數的訪談內容,甚至到李安和觀眾的對話,仍然是圍繞在這個新的媒介呈現的樣貌之上。或許比起已經和這部電影相處多年的李安,才看過一次《比利・林恩》的我們仍在新技術帶來的種種感官震撼與疑惑之中,還沒調適過來。也因此,李安需要不斷為新技術與自己的嘗試辯護,「我現在有一個不太公平的狀況,大家看電影會去和過去的電影相較,那個已經很成熟了,我才剛剛嘗試。可是走第一步、跟過去不一樣,還是蠻重要的。」

但他也強調,拍完了《比利・林恩》,不代表自己已經對這個新的影像媒材駕輕就熟,「一部電影不可能有所有的答案,可能二十年還沒找出來所有的答案,一部份也在於觀眾會怎麼回應,當這個電影文化成立之後,大家的遊戲規則怎麼樣,才能真正去談美感。」

有記者問李安若聽到別人說他的電影看起來像HD電視,他怎麼想?李安的回答非常有意思。

「其實電視比電影寫實,我們現在眼睛裡看到的飯店房間,一定比較像電視。大家沒有看過這樣的媒體,沒有別的東西可以類比,於是他只能講像電視,是很籠統的說法。但就像我們看久了HD畫質的電視,我們的腦子自己會調整你的習慣,回去看傳統畫質的電視畫面,反而覺得難以接受。

「過去電影中彩色豐富、不寫實、不像生活的東西,的確產生了很多偉大的藝術品,所以你的聯想是藝術。電視的影像比較像是生活的東西,做的比較廉價,所以你的聯想是比較差的藝術。但影像的本質應該是很中立的,新的技術出現,就看你怎麼用、怎麼聯想。

「當這樣的東西多了之後,出現了他的美感,觀眾開始接受,開始有點回應之後,這問題就不存在了。這兩種媒介之間的比較也就沒有意義了,因為他們就是不同的東西。」

見證電影史的新紀元?

這樣的討論,你聽起來是否覺得似曾相似?似乎像是當初電影從默片到有聲、從黑白到彩色這幾段轉換發生時,引發的爭議。

「對啊,彩色片剛出來時,大家都說戲劇性的故事一定要用黑白拍,甚至約翰福特在彩色片流行的時代裡,仍然用黑白片拍《雙虎屠龍》(The Man Who Shot Liberty Valance,1962),大家問他為什麼不用彩色拍,他其中一個解釋是,這是戲劇性的電影,如果用彩色拍,就不會有這樣的效果。又或是在《日落大道》(Sunset Blvd.)裡面,女主角Norma抗拒有聲電影的來臨,也曾說過『我們不需要對白,我們有臉蛋!』(We don’t need dialogue. We had faces)」談到電影形式的改變,李安隨口舉了兩個例子。

不只如此,電影的技術革命,也不斷改變人們對於電影本質的認識。1927年,第一部有聲劇情片《爵士歌手》(The Jazz Singer)在美國電影產業掀起革命性改變,但對於當時不少視默片為表現影像詩學最高媒材的歐陸批評家而言,他們擔心有聲電影裡過多的對白,會破壞銀幕上影像的純粹。而在彩色電影剛出現時,曾因技術尚未成熟,使電影工作者認為彩色電影適合呈現幻境,黑白電影才是最能詮釋真實的電影形式。但如同李安說的,「你現在來看這些比較,已經沒有意義了。」

但李安也認為,《比利・林恩》的新媒材出現所引發的改變,「跟你加了顏色或是加了聲音,還是有點不一樣,它跟電影的關係有一點很基礎的改變。我有自己的體驗,但現階段我也不敢說的太確定。」但可以確定的是,他透過這樣的技術預見了一種不一樣的電影,「我希望電影不光是講故事,而是一種體驗,不光是人家帶著你走,而是可以自己進去逛的。」但是他也坦承,在技術與商業條件的各種考量下,暫時還拍不到這一步,「我希望攝影機可以更深焦,也希望場面調度(Mis-en-scene)會比蒙太奇(Montage,剪輯)更好用。但我用了這麼多錢拍,也要顧慮一般人的觀影習慣,所以我的妥協是非常的多,困惑也是很多。如果我拍一部很便宜的電影,我或許可以再做很多嘗試。」

未來・進行式

《比利・林恩》的「未來3D」是否能像《爵士歌手》或是《阿凡達》那樣,一舉就將電影正式帶進新紀元,或是向電影從黑白進入彩色的過程那樣,經過無數次的實驗失敗,才終於成為「真實」的代言人,我們還需要更多時間驗證。李安自己則苦笑說,他像海軍陸戰隊搶灘的士兵,趴在鐵絲網上讓後面的人踏過去進攻,「我覺得下一代的導演應該是自然就去做這樣的電影,我希望他有一個未來。」

不過他認為此時120禎的3D電影適合的題材,可能還不是炫目的大場面特效電影,而是比較小規模、戲劇性的電影。李安的看法並不孤單,德國導演文・溫德斯(Wim Winders)從2011年拍了3D舞蹈電影《碧娜》(Pina)之後,就開始嘗試在劇情長片中運用3D影像語言,在去年與今年分別拍出了《擁抱遺忘的過去》(Everything Will be Fine)與《戀夏絮語》(The Beautiful Days of Aranjuez),兩部片的拍攝規格雖然不若《比利・林恩》那麼高,但是仍能看見這些影像創作者在片中透過3D視覺、空間效果,嘗試新的影像語彙。但是,儘管溫德斯大膽嘗試,在3D電影票價高昂的前提之下,考慮觀眾的購票意願與票房回收,當台灣的發行商引進這兩部作品時,只能保守選擇放映2D版,我們無緣得知大師們嘗試的目標是什麼。

儘管如此,李安仍希望未來有更多年輕人加入使用新技術拍片的行列,甚至取但現行的2D電影。但這個未來的前提,可能是器材的持續升級,《比利・林恩》的攝影器材龐大,很難更靈活的操作,成為拍攝上的限制,攝影對於光線的大量需求,也成為寫實精神的一大挑戰。期待工業開發出更輕便、感光更靈敏的攝影機,成為他對未來的一大期待。

同時,他也期待「電影」可以重新找到一種無可取代的特殊地位,「就像我小時候看電影,是一個滿特殊的經驗,我們那時候沒有什麼事情,不像現在很多事情都比電影好玩。去電影院是一種很特殊的感受跟群體經驗,一群人在一個空間,是一個很投入的特殊經驗,你不可能在家裡看到。我也希望電影放映可以有很好的品質管制。過去三十多年以來,戲院在多廳放映的方式下沒有太好的品質管制,你拍電影這麼辛苦,有時戲院一放,你也不敢看。或許電影院、電影也不要多,可是要很特殊、要很好,讓大家進戲院就是一個很特殊的體驗。」