游走禁忌邊緣的刀刃

上個月15日,日本新浪潮巨匠大島渚因肺炎在神奈川縣的醫院病逝,享壽80歲,23日舉辦的告別式現場,多位日本知名影人前來致哀,包括同輩大導山田洋次、擔任其《感官世界》副導的崔洋一、演出《俘虜》和《御法度》的北野武,以及為《俘虜》配樂並擔綱男主角的音樂家坂本龍一。曾為大島渚監製《感官世界》的若松孝二恰好在去年10月因車禍身亡,其同樣是以情色題材與左派政治立場聞名的新浪潮導演,兩位好友的相繼辭世,標幟了一個時代的終結。

1950年代:學運經歷與松竹時期

大島渚在1932年出生於富裕的武士後裔家族,從事水產研究的父親在他六歲時便過世,自此與母親相依為命。大島畢業於京都大學法律系,曾擔任校內學生組織領導人,並與風起雲湧的左派學運組織「全學連」(「全日本學生自治會總連合」之簡稱)串聯,在50年代學運中力抗駐紮美軍、韓戰、以天皇為中心的軍國主義(1951年昭和天皇造訪京大時,他曾張貼大字報向天皇嗆聲,大膽要求廢除天皇制度)。

左派學運的經歷使得大島畢業後求職並不順利,但卻也使他深入思考戰後日本社會與政治問題,後來他考進松竹片廠(Shochiku)擔任副導,並同時間大量撰寫劇本及影評。1950年代末,松竹欲開發迎合年輕族群的通俗青春電影,破格拔擢筱田正浩、吉田喜重等新導演,大島因此在27歲便執導了自己編劇的《愛與希望之街》,三人也被視作「松竹新浪潮」的主力。

1960年代~70年代初:政治與社會批判時期

當《日本夜與霧》因觸碰禁忌政治話題、票房失利而匆匆下映後,大島憤而離開松竹並自組「創造社」(Sozosha),拍攝《飼育》、《白晝的惡魔》等劇情長片;1968年起,更在藝術電影院聯盟(Arts Theatre Guild,簡稱ATG)的資助下拍攝了《絞死刑》、《少年》、《儀式》,逐漸受到國際重視。他此時期的作品多觸及社會寫實議題,關注日本社會的軍國主義餘毒、對韓裔日人的排外歧視與欺凌(如《絞死刑》主角)、以及邊緣的犯罪份子。

學者鮑威爾(David Bordwell)與湯普森(Kristin Thompson)的研究指出,犯罪與性愛是大島渚電影中最常出現的主題,其往往藉由邊緣人超出體制外的畸零慾望,批判嚴酷的政治威權與社會景況。

儘管大島渚的電影均有作者的精準操控痕跡,卻沒有鮮明的單一美學風格,其自稱每部電影的風格都是依照攝製時的條件和感覺所塑造,樣貌極其多變。早期的《青春殘酷物語》採取中景、特寫為主的主流手法;下一部《日本夜與霧》立刻轉向劇場空間式的長鏡頭調度,只用了43個鏡頭拍攝;《白晝的惡魔》則刻意以賁張的節奏剪了一千五百個鏡頭,呈現迷亂而混淆的空間感。

在西方世界,他的美學常被歸類為六零年代以降高達(Jean-Luc Godard)等人的「政治現代主義」(political modernism)陣營,此時期的作品中,他經常採用斷裂、多角度的重複敘事觀點,製造布萊希特式的心理疏離效果,營造去中心的敘事主體。

值得注意的是,大島在六、七零年代也是多產的紀錄片導演,自主流片廠叛逃之後,因劇情長片籌資不易,其拍攝了多支電視紀錄片,持續關注日本戰後的政治與社會議題,作品有《被遺忘的皇軍》(The Forgotten Army)、《南韓少年日記》(Yunbogi's Diary)、《太平洋戰爭》(Pacific War)、《毛澤東》(The Life of Mao)等政治紀錄片。儘管其一生批判日本社會的陰暗面,拒斥傳統日本文化,但他的作品仍流露了局內人對土地的深入觀照與情感,晚年紀錄片《京都,我的母親之地》(Kyoto, My Mother's Place)便充分展現對家鄉的愛。

1970年代中期後:跨國合製時期

1973年,大島在《夏之妹》(Dear Summer Sister)後因資金壓力解散「創造社」,開始從事一連串的電視記錄片創作。1970年代中期法籍製片Anatole Dauman找他拍攝情色電影,儘管日本有「粉紅電影」的軟調情色傳統,大島卻不屬於這流派的信徒。在《感官世界》中,他選擇用驚世駭俗的真實犯罪事件為基底,大膽描繪放浪形骸的男女性愛;對於大島而言,片中濃烈的情慾戲不只訴求於撩撥感官,更是對片中軍國主義剛崛起時代的強烈抗議,因為在那個人人服膺於右派集權、為國家奉獻自我的年代,唯有縱情感官的原始慾望,才是個人意志的完整表徵。

《感官世界》讓大島在日本被指控猥褻罪,歷經了近六年的司法訴訟,最終因憲法保障表現自由而獲判無罪,當出庭作證時,大島勇敢陳述道:「我拍出來的東西並不猥褻,真正猥褻的是那些沒被拍出的東西。」1978年大島再度與Dauman合作推出《愛的亡靈》,此次在作品中注入了怪談式的古典美學色彩。

1983年英國製片人Jeremy Thomas投資由大衛鮑伊、坂本龍一兩位樂壇巨星主演的《俘虜》,描寫太平洋戰戰俘營裡日、英兩方的文化衝突與曖昧男性情誼。之後大島又和布紐爾等大導的御用編劇尚克勞德卡里耶. (Jean-Claude Carriere)合作描述人與猩猩談戀愛的《馬克斯,我的愛》,本片是由英國女星夏綠蒂蘭普琳(Charlotte Rampling)主演,類型是大島作品中少見的諷刺喜劇。

大島渚1999年的遺作《御法度》,是他在歷經多部西方題材電影後回歸日本傳統題材的最後一部電影,籌備過程中他一度中風而右半身癱瘓,使得開拍延宕多年,在費力克服資金、選角、與個人健康難題後,終於完成攝製。本片故事描寫德川幕府年代親衛武士部隊「新選組」的腥風血雨,大島再度詮釋陽剛環境下的禁忌男色,除了一貫的陰鬱與暴力之外,畫面營造格外典雅別緻,體現極致的「菊花與劍」精神,片中卡司除了有已成為大導演的北野武,更有武田真治、淺野忠信、松田龍平等當今知名演員。

本期《放映週報》特別挑選大島渚生前各時期的代表作品,希望透過評論與分析,讓讀者能回覽影壇巨人的昔日風采,見證他不畏政治強權與社會禁忌、在影像中踐行特異美學及政治理念的勇氣。

《青春殘酷物語》

(Cruel Story of Youth, 1960)

文/吳若綺

《青春殘酷物語》是大島渚繼《愛與希望之街》之後所拍攝的第二部作品,在一個看似和平應該到來的戰後時代,卻開始著惶惶不安的社會風氣。這個世代的年青人,用盡青春的力量,宣洩所有的熱情與激情。大島渚前衛的特寫與長鏡頭運用,還有其反體制的政治色彩,透過這部電影晉升為當時日本電影新浪潮先鋒之一。

電影背景為1960年日本反美日安保條例學運最為高漲之時,女主角真琴(桑野美雪 飾)是一個青澀叛逆的高中生,一日被大學生藤井 清(川津祐介 飾)所救。兩人隔天約會時,電視上播放著南韓學生運動的紀錄片,日本也正在進行反美日保安條例學生遊行。清在約會時強暴了真琴,真琴卻從此一頭栽進與清的愛情,更因此離家出走、不顧世俗眼光與清同居。電影裡,學生社運遊行呼應了清和真琴的自由戀愛,他們同是青春的代名詞。參加遊行的學生燃燒熱血,為挑戰體制而憤怒吶喊;清與真琴則以出走同居的方式爭取愛情自由的權利。兩方都在這個社會的舞台,狂亂得發洩旺盛的精力,放縱自己的需求與慾望。

然而,幻滅為成長的開始,真琴懷了清的孩子,清卻要求真琴墮胎。一場清走進房間探視墮胎後的真琴,鏡頭細膩的特寫清在房間裡撫摸真琴臉龐,與疼惜的神態,搭配著真琴的姐姐與舊情人在小房外面的談話。房外兩人身為日本上個世代,傳統保守的體現,畫面之外的聲音如同尖銳的現實,與清的溫柔舉動形成了強烈對比。清雖試圖出聲反抗,但一個一抹光打在清雙眼的特寫長鏡頭與啃食青蘋果的純現場音,即使眼神流露出不願妥協的意志,但象徵青澀青春的青蘋果卻逐漸被啃食。這個鏡頭,直接的呈現了某種青春終將隕落,如同墮胎的意義同於失敗,屈就於現實的殘酷意象。最後,清和真琴的分手與死亡也象徵著青春真正的終結,殘酷的是,所有的激情在整個大體制下淪為浪漫的空想,青春即便曾經美好,卻也只能被哀悼了。

《日本夜與霧》

(Night and Fog in Japan, 1960)

文/楊皓鈞

《日本夜與霧》片名乃向雷奈(Alains Resnais)以冷調、陰鬱手法描述納粹大屠殺的紀錄短片《夜與霧》致敬,內容卻是描述當時日本左派青年運動的內部分歧,以及在《日美安保條約》通過後的集體挫敗與理想幻滅,儘管題材大相逕庭,但卻樹立了大島以冷冽美學揭露人性黑暗、探觸政治禁忌的尖銳創作姿態。

全片以一場夜間婚禮為主場景,新郎野澤是一名前左派學運份子的報社記者,1960年6月15日「安保鬥爭」高潮時,全國近六百萬人走上街頭,30萬民眾包圍東京國會,現場大批警力與抗爭人士發生血腥衝突,甚至造成一名東大女學生死亡,男主角當晚結識了時為學運份子的新娘玲子。

婚宴上列席了兩代學運人士,正當大夥兒舉杯敬賀之際,被通緝的運動份子太田如不速之客般現身,前來指控新人對失蹤的運動同伴不聞不問,並拋棄革命理想,甘願步入平凡婚姻、成家立業;新郎的昔日同窗此時亦跳出來發聲,批評過去學生運動被少數領導者把持,甚至懷疑戰友故意放走警方派來的間諜,在一連串獵巫式審問之後,間接害死對方。眾人相繼互挖瘡疤,有人披露昔日運動陣營中的複雜男女情愛,有人自爆其實對抗爭運動早不具信心,更有人指控年長的左派政黨領導人在抗爭當晚,其實根本不關心學生的死活,只想著和女人做愛。

太田在指控運動份子已淪為服膺於威權式教條主義的「史達林僵屍」後,被突襲的警方架走,騷亂之中,虛偽的領導人走到在眾人面前發言,斥責學運已成了小資主義式的偏激行動,眾人看似聆聽著空洞的演說,鏡頭卻遊走在各個角色凝重、茫然的臉孔特寫上,最後消失在暗夜的霧中。

全片採用多重敘事觀點,時序不斷回溯、跳躍,剝開層層表相,直探角色最赤裸的內心騷動。值得一提的是,本片只有43個長鏡頭,大島選擇大量的推軌、搖鏡,鏡頭宛如尋找敘事主體般遊盪於各個角色之間,更不時穿插非寫實的打光技法,讓空間全暗、時間凝止,將角色置於聚光燈下,呈現其內心獨白與回憶。在此般精準且劇場化的場面調度中,大島架構了一個全景式的層疊視野,回顧了學運青春的齟齬陰暗面,更批判了背棄學運的左派政黨領導人。

《日本夜與霧》是大島在松竹片廠的最後一部作品,因觸及敏感政治題材,據說籌資、拍攝過程均刻意迴避高層的審查,影片上映不到四天,就發生了社會黨委員長淺沼稻次郎被極右派青年刺殺的政治事件。松竹以票房不佳為由匆匆下片,大島渚憤而退出公司,自組獨立製片公司「創造社」(Sozosha),自此開啟了他背離主流體制的創作生涯。

《飼育》(The Catch, 1961)

文/梁碧茹

改編自大江健三郎寫於1958年的同名短篇小說。電影講述戰爭中,一架美國戰機墜落日本山谷中,一位黑人士兵被村人設下的捕獸器捕獲而被抓回村裡。由於市政府遲遲無法決定如何處置士兵,但根據條款,村人必須照顧外國俘虜直到其復原。村人遂將其關在倉庫裡,在戰時缺糧的狀況下,仍定時送上各式飯菜。然而,黑人的出現,卻成為村內各式意外的代罪羔羊。

故事發生在遠離市區的山中村落,村裡的小孩時常眺望遠方冒煙的市區,猜測那裡是否為東京。大島渚使用極少數量的鏡頭,並多使用橫搖與直搖鏡頭,配以緩慢的攝影機移動,使小村形成封閉、停滯的狀態。在彩色底片已出現後,大島渚黑白畫面的使用,造成某種與自然的疏離感,去色後的森林,以及鄉野生活,成為異質場所。

在昏暗的打光下,偷竊、村長強暴村婦、 村人的意外死去等村裡的意外事件逐一發生,它們被日式門板、村內建築物、森林,與斜坡遮擋,配以凝視般並拉出距離的長鏡頭,劇場式的場面調度,使得鄉野生活成為奇觀的舞台。距離給予觀眾處理疑惑與震驚的空間,在奇觀場景之後,接上看似無關的空鏡,尤其是空間中的物件,例如:天皇照片、戰士照、牌位、屋瓦,讓奇觀與無生命的物件,形構出國家敘事與小民社會間連續又斷裂的詭奇關係。

當其中一位年輕村民犯錯被綁在木樁上時,其父親抓起黑人的手,毆打小孩。接著,插入幾個空鏡頭,屋頂、牌位、屋瓦、木雕、窗戶、空床。在此,傳統父權體制、價值、意識形態遭到嚴厲的挑戰,傳統與價值被偽善的執行。大島渚尖酸的批判讓國家與遠離國家權力中心的小民們皆無所遁形。

黑人最後被殺死了,因為一起非他造成的意外。埋葬屍體以鳥瞰鏡頭,緊緊的框住埋屍之處,以及為其撒上泥土的 一隻隻白淨的手。村人埋葬的,是行將腐爛的屍體,還是行將腐爛的心?

《絞死刑》(Death By Hanging, 1968)

文/梁碧茹

改編自真實事件,電影講述一位被判死刑的在日朝鮮人R,行絞刑後卻未死,先是昏迷,醒後卻失憶,連自己是誰也不記得。由於日本法律規定死刑必須在死刑犯意識清楚之下,才能進行,於是執行死刑的官員們努力喚醒R後,又必須讓R記起自己的身份。一場場荒謬的情節,大島渚對各種字詞的定義提出質問,例如:「身份」、「靈」、「肉」、「國家」、「家庭」,以及「欲望」,並藉其對個人存在與國家控制進行辯論。

電影開始的15分鐘,大島渚以新聞報導式的手法,先以字卡提出1960年代,日本人對於廢死議題的態度。數據指出多數日本人反對廢除死刑(71%),於是,兩個問題隨之被提出,「反對廢死的各位,看過刑場嗎?」,「看過死刑執行的過程嗎?」接著,攝影機帶著觀眾來到空蕩的死刑場,並由大島渚以旁白—語氣如同《夜與霧》(1955)中那般節制—介紹刑場周邊的環境,圍牆內草木植栽的狀況,建築物建材漆料的使用,內部的陳設與採光,以及空間配置。鏡頭來到了行刑前牧師為死刑犯祈禱的房間,在這裡,所有角色聚集在此。旁白描述行刑前各種儀式:禱告、詢問遺願、以及最後一餐的菜色。畫內音全遭取消,影像與旁白繼續著。最後來到了行型室,旁白描述行前準備、套上繩索後確認程序,以及行刑後死亡確認的過程,並在行刑結束後略施篇幅地介紹絞刑台的構造與設計原理。這個段落裡,從刑場的硬體設施,到行刑步驟,簡潔的展示了國家體制的設計與建構。精緻、整潔、有秩序,法律條文上能規範到的部分,一切進行順利。然而,隨著大島渚剝洋蔥式的敘事手段,在死刑程序理應終結卻發現死刑犯始終不斷氣後,法律條文與跟隨國家律法行事的官員們卻陷入窘境。

首先,救回昏迷的死刑犯是為了讓其正式的再死一次,於是法醫不斷進行人工呼吸。醒來的R不記得自己是誰,於是也忘了自己的罪行,於是牧師認為醒來的是R的肉體,不是其靈魂,於是醒來的R已經不是那位被判死刑的R,現在的R無罪。為了讓R記起自己是R,官員們無所不用其極,從假扮R的家屬玩起扮家家酒;和R走到街上,隨著判決書,模擬犯罪過程,途中不斷代替R說出其內心獨白;最後官員竟入戲太深,殺死了一位無辜的女學生。最後,R記起了自己是R,卻認為犯行是為了報民族的深仇大恨,認定自己無罪,於是其自我認定的R並不是官員們認定有罪的R,自己不該再被絞死。大島渚關於身份的辯證,聽來或許狡猾,然而,人之存在,不正是在自身之內,以及自我與他者往復之間,永不間斷的進行形塑?國家以維護社會安全之名,進行控制,國家紀錄(戶口調查、判決書)成為身份指認的終極資料,而人之意志則由於難以被具體紀錄(於是得以控制),便完全遭到排除。個人之獨特存在,絕非事件與資料的具體堆疊,大島渚呈現的是個人的自我思辨,透過其確立自我存在的狀態。真實與虛幻的存在,該如何定義?該被誰定義?

日本國旗在死刑場內無處不在,老大哥般靜默觀察著眼前的鬧劇。大島渚批判的目標不是死刑本身,而是授權殺人的國家。戰時殺人成為曾經歷過戰爭們的官員的夢魘,然而,戰時殺人亦不算犯罪。殺人與犯罪的關聯與操作性定義,由國家敘事操弄,並行使國家權力,企圖連接國家敘事與個人感性經驗之間可能的矛盾與斷裂。其目的並非完整個人經驗,而是將個人收編於體制之中,以方便進行控制。大島渚極為節制的敘事美學,讓那一幅幅日本國旗,看似荒謬的同時,亦透出冷冽的壓迫感。

《儀式》(The Ceremony, 1971)

文/楊皓鈞

「儀式」是大島渚電影中反覆出現的場景,不論是生的儀式(成年禮、婚禮)、死的儀式(忌日、處刑、葬禮),都反映了日本某種恪守傳統、團體倫理的民族性格,然而這些儀式背後抹去個體意志的非人性思維,正也是大島渚極力批判的對象。

在電影《儀式》中,大島以「家族」巧妙影射「國族」,透過櫻田一家人的際遇,隱喻了戰後日本扭曲的政治,以及受挫的虛無社會氛圍。影片以男女主角接獲一封「堂哥」死訊的電報開頭,兩名男女的關係極其曖昧,表面上是「婚喪場合才會碰面的親戚」,然而隨著主角一層層的成長回憶被揭露,觀眾發現他們自童年起和另外兩名「堂兄弟」玩伴以及阿姨節子之間,夾纏了紊亂的錯綜關係,一切不幸的源頭,都指向了他們那看似威嚴、實則殘虐荒淫的祖父。

主角幼年在戰後從滿州隨母親重新歸化日本,儘管母親想獨力扶養他長大,身為望族嫡長孫的他,卻難逃被接回去繼承家業的命運。長輩中由祖父小妾所生的幾個孩子,不是成了狼狽的戰犯,就是在家族中毫無實權、宛如丑角的左派份子。父親自殺、弟弟在滿州被活埋的他,儘管對家族缺乏認同,卻仍必須代替亡者承接宗族血脈與責任。

陰沉的祖父宛若天皇舊政權的封建幽靈,持續用魔爪操控著年輕的新世代,儘管他是二戰時期的罪人,卻在戰後憑著良好的政商關係,與右派資本勢力掛勾,持續發揮影響力;家族中三代間亂倫的複雜關係,與頻傳的神秘死亡事件,也似乎諷刺了日本戰後偽善、排外、深沉的宮廷密室政治。

主角窮盡一生試圖逃離家族桎梏,卻持續活在親人死亡的陰影中,在一場由祖父所安排的婚姻中,新娘藉口逃婚,祖父仍堅持他必須挽著「不存在的新娘」走完全程婚禮,讓他備受屈辱;當晚右派堂弟離奇車禍身亡,主角在守靈夜中精神崩潰,將象徵威權的祖父推倒在地、作態褻瀆,象徵年輕世代對舊體制激烈卻徒勞的反撲(同年發生安保鬥爭事件)。當祖父過逝之後,主角蜷縮在地、痛苦呻吟,我們才得知他就像童年時被埋葬的弟弟,儘管活下來卻仍然無法自由呼吸。

《儀式》承襲了大島精準而冷酷的風格,配樂依舊懸疑、詭譎,情欲與異色的張力往往伴隨悲劇及痛苦情緒爆發,儘管令人不時抽離而困惑,卻又令人折服於其敘事的陰鬱魔力。這部片宏大的敘事格局、細膩的氛圍掌控,以及極具「魔幻寫實」韻味的結局,使之被視為他創作生涯中期與ATG合作的高峰,亦獲得「每日映畫大賞」、「旬報電影獎」多項大獎肯定。

《感官世界》

(In the Realm of Senses, 1976)

文/謝璇

1936年「阿部定事件」震驚當時日本社會,阿部定與情夫石田吉藏糾葛、極端的情慾導致了獵奇的結尾。在性愛過程中石田遭阿部勒斃,阿部將陰莖切下之後貼身收藏,逃亡四天之後被捕,被逮捕時輕鬆、燦爛的笑容至今仍令人不解。

改編自「阿部定事件」的《感官世界》,露骨的性愛場面造成極大的爭議。不只輿論譁然,也使本片從製作到上映層層受阻。受當時日本電影檢查制度所限,本片的後期製作皆在法國進行,並援用法國資金,才得以完成。但無論是在電影節或院線上映,仍免不了刪減的命運。內容之聳動驚駭,可見一斑。

在已經完全暴露肉體以及真實的性交場面之下,感官的呈現與滿足似乎已到了巔峰,但除了大量的性愛之外,大島渚更以其他奇觀式的設計強調感官刺激。如一邊彈奏三味線一邊媾合,又或者將食物沾取陰戶之後吃下,如此令人震撼的場面一再挑戰觀眾的底限。總的而言,片中一再強調的其實是觀看(無論是直接或窺視)。阿部的性慾因窺視而生,本片也不斷重複觀看的效果與過程。有時親眼目睹比親上戰場更能挑起慾望,滿足感官的需求,借由看與被看,建立了所謂的感官世界。

誠然,真槍實彈的性愛為本片的一大「賣點」,更需要關注的其實是以極致的肉慾引發的極端的愛戀。阿部定因擔任旅館女侍與老闆石田吉藏相遇,在此之前,她其實是名妓女。阿部本身對於肉體的慾望以及情慾的流動,因石田產生轉折。習慣將身體視為滿足他人慾望的工具,她可以輕易的讓人觸碰或觀看她的肉體,就算對方是女人或流浪漢,阿部的肉慾原是被動的,是等待著被誘發的。但在偷窺吉藏與妻子交歡之後,阿部的情慾正式轉為主動要求並且無法自拔。與吉藏不分晝夜的性交,無盡纏綿將兩人的情愛逐漸推向高峰。由性的渴望發展出的情感的需索,越激烈的性更襯托出越純粹的愛。切下陰莖之後,阿部在吉藏的胸口以鮮血寫下「阿吉與阿部兩人永遠在一起」的字樣,也明顯點出了對情感的偏執。透過占有性,而得到愛。

《愛的亡靈》

(Empire of Passion, 1978)

文/楊皓鈞

《愛的亡靈》是大島與法籍製片Anatole Dauman合作的第二部作品(Dauman可謂世界新浪潮電影的重大推手,曾在自家廠牌Argos Film旗下製作過雷奈、高達、溫德斯、塔可夫斯基等人的影片),往往也被視為《感官世界》的姊妹作(儘管性愛畫面尺度不若《感》片般露骨、張揚。)

本片如同《感官世界》取材自真實社會事件,根據1896年茨城縣真實的「車屋儀三郎事件」改編,時值中日甲午戰爭結束,正值明治維新的高峰,日本也逐漸邁向現代化強國,與都市隔絕的前現代鄉村社會,即將被中央集權控制的現代法治社會所取代。

人力車伕儀三郎與妻子阿石是一對小農村的勤儉夫婦,女兒在城市幫傭,兒子還在襁褓,阿石為年輕的退伍軍人豐次所吸引,兩人在幾次偷歡後,決定聯手在風雪交加的夜晚將儀三郎灌醉並勒死,並棄屍枯井。

事後阿石佯裝丈夫到城裡工作,獨自在家扶養幼子,豐次則每回在上山工作時,都順手丟把枯葉在井中,好似想掩蓋過去的罪愆。數年後,儀三郎的幽靈在村裡徘徊不散,托夢給鄰人、拉著人力車、或是夜裡在爐邊向阿石討酒喝,阿石因幽靈的幻影而心神不寧,豐次則因城裡來調查失蹤事件的警察時時戒備……。

這樁鄉野怪談不是傳統「西門慶與潘金蓮」的性道德寓言,幽靈不以厲鬼之姿復仇索命,代表法治公權力的警察更是極其猥瑣;瘋狂相戀卻只能壓抑情感的「姦夫淫婦」,反倒像《我倆沒有明天》的亡命鴛鴦,儘管深受罪惡感與恐懼折磨,卻在一次次狂歡的交媾中,以粉身碎骨的殉難者姿態證實了彼此的真情,他們的赤裸的慾望及感情不見容於封建農村,更不屬於現代律法可以管轄的境地。

全片室外自然景色隨四季流轉,室內則在明暗法光影中灑滿氤氳,兩場幽靈以慢動作現身銀幕畫框的場景,極其幽魅而唯美,顯示大島對視覺畫面的精準掌控,毫不因過去素來在獨立製片規格中拍片而有所妥協,他也因本片榮獲坎城影展最佳導演獎,自此邁向世界影壇的另一個高峰。

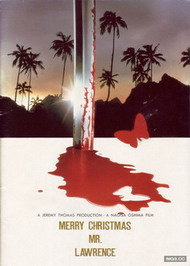

《俘虜》(Merry Christmas, Mr. Lawrence, 1983)

文/楊皓鈞

《俘虜》是大島渚在晚年跨國製片時期最通俗且情感澎湃的一部作品,也是他透過英國軍隊的觀點,首次直視二戰時期日軍所扮演的角色,並大膽以被壓抑的同性慾望,和陽剛的武士道精神進行詰問與辯證,探索戰爭時日本人極端的二元民族性格。

本片根據英國知名旅遊作家普斯特(Laurens van der Post)在日軍戰俘營真實經歷所撰寫的小說《種籽與播種者》(The Seed and the Sower, 1963)改編,電影主軸放在爪哇島上戰俘營兩段日英軍官的關係:深諳日語的通聯官勞倫斯因日方翻譯需求,逐漸與北野武飾演的中士建立信任及友誼,儘管兩方價值觀大相逕庭(追求為國捐軀的武士道、與尊重生命的西方人道價值),勞倫斯亦時常遭受日軍暴力相向,但在某個關鍵危急時刻,看似粗暴的中士卻意外展現兄弟義氣與慷慨情誼,伸手解救勞倫斯。

另一方面,戰俘營指揮官(電子音樂家坂本龍一飾)的,似乎對空降爪哇的俊美少校傑克(搖滾巨星大衛鮑伊飾)產生了莫名的孺慕與愛護之情,不但交待屬下特別照顧他,更常在夜間隻身造訪他的囚室。儘管其個性極其看似嚴肅拘謹、不帶一絲情感,更信奉透過肉體苦難來鍛鍊精神的苦行修練,他那被壓抑的同性情感,宛如其他大島渚電影中夾纏痛苦與死亡的情慾,在其心靈激起極大的衝擊及矛盾。而這股情感,也在一場行刑前夕的緊張戲碼中爆發,使他剛強的武裝瞬間崩解。

這段隱晦的男男單戀,在開場一段朝鮮守衛與荷蘭士兵因通姦而遭受嚴厲懲罰的戲,就被抹上禁忌的色彩,主角的情慾投射因此一直如在鋼索上行走般危險、緊繃,日軍的斷食齋戒、劍道比武、以及血淋淋的三段切腹戲,都展現傳統武士紀律、國家機器對個人慾望及感情的扼殺,但這些莊嚴的儀式,終究仍抵擋不住人性的柔軟情感(在片中以英國人悠揚、柔美的歌聲作為象徵)。

如同大島的諸多作品,本片各個角色同樣為過去的回憶和愧疚所羈絆,但這回他的角色不再墮入自我毀滅的輪迴,而是讓英國人傑克透過充滿勇氣與個人意義的殉身為自己找到「救贖」;北野武的角色在戰後與勞倫斯的會面時,最後也褪去一身暴戾之氣,臉龐宛若成佛般散發著異常溫柔的光輝,日本人不再只是絕美的菊與兇殘的劍,而是有著一顆心的「人」。