黃明川的寶島大夢──「神話三部曲」的幽靈體質

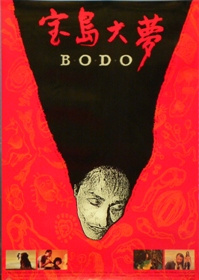

當許多影迷共鳴於賈樟柯電影中不斷遷徙的人與地景時,許多人可能不曉得 1990 年黃明川早已在《西部來的人》開發台灣東部山海景象的獨特詩意。當大家醉心於阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)異色的叢林影像時,他在 1993 年也已經在離島的叢林雕堡之中燒出慾望滿溢的《寶島大夢》。1998 年的《破輪胎》則是黃明川對自己紀錄片的揶揄之作,原始構想頗有幾分接近費里尼(Federico Fellini)拍《八又二分之一》時的狀態,然而側重歷史的黃明川並未交出融混現實與幻想的後設之作,卻將這部未完成的紀錄片融入劇情之中,再一次點出台灣社會的奇異徵象。 這三部風格迥異卻同樣在敘事表面下有更大訴說企圖的作品,即為黃明川在 1990 年代拍攝、也是他目前創作生涯中僅有的劇情片。《西部來的人》對東部原住民命運的關照,以及《寶島大夢》中所欲控訴的軍事戒嚴神話,再加上《破輪胎》中巧妙指渉的政治宗教神話,使得黃明川成為最直接面對台灣解嚴社會變質而力求表達的導演,不僅因為獨立製片的立場而使其成為台灣電影的異數,詩人張德本更指出影片中的共有的神話原型,這三部片因此被稱為「神話三部曲」。 然而,時至今日,解嚴失語夢境的時代焦慮感已事過境遷。那麼,當代的觀者要如何閱讀「神話三部曲」呢?我們是否一定要親身經過歷史才能感受電影的內涵,影像本身是否擁有時間不滅的埋伏暗流,牽引著不同世代的觀者潛回歷史?本期放映週報訪問黃明川導演,針對「神話三部曲」的構想、內容、技術與新舊評論等層面進行對話,黃明川導演侃侃而談,成就本篇豐富內容,不僅顯示其對攝影的專精深入,其製片立場亦與獨特史觀相互呼應。然而,這些細節並不是黃明川電影的謎底,而是線索,期待讀者能從影像出發,體會黃明川影片的獨特美學。

※※

Ⅰ、我的電影都是先有景,才來想人物的關係

蘇蔚婧(以下簡稱蘇):聽聞導演有所謂的「旅行拍片」模式,這樣的模式是否因為獨立製片的立場而來?導演拍片都是如何勘景?人與景的關係如何對話?

黃明川(以下簡稱黃):其實我是全台灣都跑。以前我出外景拍片的時候,那些工作人員都很高興,因為可以到處玩。其實最後一部電影算是一個總結。我必須找出一個辦法,讓自己可以靠著拍電影活下去。因為在第二部電影的時候我拍到幾近破產,我告訴我太太,一個星期後再沒有錢我們就要去跳樓了。結果很幸運地,有一位我在美國認識的鄒武鑑先生,我記得他是一位學有專精的數學博士,有一天打電話給我,說有一點錢卻不知道要投資甚麼。當時我心想,這種事怎麼會發生在我身上。經過聊天,他告訴我,他所學可以讓他走過森林便目測其中樹木的數量,那是他數學的特長。雖然我們是專業非常不同的兩個人,但我告訴他拍片拍到非常困難的狀況,他便買了下來。於是我立刻整軍待發,此時離《寶島大夢》開拍已經一年的時間,所以《寶島大夢》作了很大幅度的調整,我也體認到有錢與沒錢可以做到的事情真的不同。

這個經驗讓我後面拍《破輪胎》的時候設計了一個辦法。設想一個窮人一年如果拍 6 到 10 分鐘的影片,那麼花六年以上的時間就可以拍出一部電影,有一天如果我真的很窮的話,我就用這種方式想盡辦法來拍電影,《破輪胎》就是這樣子拍出來的。每次出發拍攝大約維持一個星期,回來後休息兩三個禮拜。這也回應到我回台灣拍出《西部來的人》之後,有人提到這影片與荷索(Werner Herzog)的電影太像了。我自己在美國雖然看過很多片子,但卻沒看過荷索的,在紐約沒有遇到他的回顧展。後來有一位認識的編劇,帶我到青島東路電影資料館看《陸上行舟》(Fitzcarraldo, 1982),後來我也看過《陸上行舟》的紀錄片,看的時候嚇了一跳。其實荷索拍片過程中自己也飛回德國很多次,把組員留在雨林的 CAMP 裡面,組員們就在那喝酒、抽大麻,發生了很多事情。總之,困難的電影難免會有停歇的狀態,不管甚麼理由,我們不妨利用這個必然的停歇。一口氣把片拍完反而是最不利的,因為你可咀嚼的時間太少,而停歇可以幫助你活力再現。我拍過兩部電影後發現,用演員加工作人員二十人以內的編製拍片,大致上的拍片條件與規模就是這個樣子。加上《寶島大夢》讓我一修再修,我發覺這樣的休息停歇是好的,再出發是一個健康而且是能源再生的方法。就像柯波拉(Francis Ford Coppola)也是利用晚上剪片,遇上困難的片段就在晚上剪,有任何缺失第二天仍能補拍。其實導演在拍片的過程中都是很少休息,不停地吃藥提神,為了應付攝影的種種問題、主角檔期的壓力,許多複雜的調度需求等等,都讓導演的工作相當艱難。

蘇:導演自創了某種有別於一般的拍片模式,這樣拍片的特殊性在於?

黃:我也了解自己與台灣其他導演不同,我都在「野戰」,不在市區內打巷戰。我的調度空間增加拍片的壓力。於是我發展出打一個星期休兩三個星期的戰略,反正組員密集工作一星期也很累了,這用在《破輪胎》是非常恰當的。拍《破輪胎》的時候,我從高雄拍到澎湖,玉山的畫面是從嘉義上去的,花東也再去了一趟,都設計好整個場面了。但回來休息之後,總是很多收穫,人物關係也都來得及修改。台灣的拍片方式跟好萊塢一樣,劇作家常被羞辱,三更半夜到現場修改劇本,像我這樣拍片就不用,我自己也擔任部分編劇。我們的克難情況你們應該很了解,前兩部片我自己掌鏡,自己當外景製片也當導演。《破輪胎》有很多畫面也是我自己掌鏡的,事實上我在影片最後的字幕並沒有提到自己是攝影,但寶島當主角演出時就是我來掌鏡的。沈可尚也拍了不少,他當時還是個大學生就被叫來掌電影鏡頭了。我想提出的是,究竟這個克難的拍片狀態是一種自我掉入陷阱的做法嗎?我想,我提出了我的對應之道。然而這個克難狀態從未停止過,各位可以去調查已經拿到輔導金卻還沒有上映的影片有多少?你問問這些影像工作者,拿了國家五百萬之後實際用多少錢去拍片?如果能作一個精密調查,就會發現很多人仍然克難拍片,其中真的相對投資自己也拿五百萬拍片的人我想是少之又少。

我也記得自己 1988 年從美國回台灣的時候,還帶回了一疊 Cineflex 雜誌,這是美國加州 Riverside County 一個瘋子持續聘請好萊塢內部的高手來書寫當時特效電影的一本雜誌。那時候我下了許多功夫研究特效電影,數不清的技巧我都知道,像《星際大戰》(Star War, 1977)、《法櫃奇兵》(Raiders of the lost Ark, 1981),甚至是更早期的《賓漢》(Ben-Hur, 1959)。但那時候我回到台灣,發現台灣完全沒有這樣的環境。不是我們不為,但錢多一點的影片會把經費花在男女主角身上。我也研究了這些男女主角可以拍的影片,卻跟我想拍的片子合不來。像我告訴丁寧在《破輪胎》要裸露脫衣,她第一句話就說沒問題,我也提到我們拍片需要奔波,錢也很少,她也說沒問題,對我拍片的要求都沒有拒絕。你們也經歷過 1980 年代末到 1990 年代初,那時候雖然已經解嚴了,但整個社會氣氛還在解嚴中,非常保守,雖然有一些小型的抗議活動與街頭打架,但還是跟解嚴前沒甚麼兩樣。問題是人沒辦法調整啊。整個大體制還是你大我小,我是小的,電影工業才是大的。我《寶島大夢》的海報畫了許多類生殖器、仿擬手槍之類的圖畫,海報張貼在戲院門口的時候還被新聞局約束,我們只好拿紅紙把「不合宜」的圖案遮貼起來,一張海報貼了總共貼十三張紅紙,補補釘釘很難看。《破輪胎》也被列為限制級。台灣的情況到我拍第二部電影的時候都沒有改變。當你想要走往前、想要突圍去表達一個從來沒有人講過的經驗故事,大體制還是圍著你。新聞局那邊告訴我,《西部來的人》陳以文旁邊那個男主角(吳宏銘),他倒立摔下的時候有看到毛,有看到雞雞?就問我要不要剪掉。我反問說你是停格慢慢檢查,還是第一次看片時就看到?新聞局的人後來就跟我盧很久。那是 1995 年的事情,已經是解嚴後的第七年了。

蘇:「神話三部曲」中有一個細部共通點就是無望的性愛。包括阿將和秀美(《西部來的人》)、康華(《寶島大夢》),還有丁寧(《破輪胎》)等等,這些片段的裸露並不刻意浪漫唯美,其實是比較真實的,但是主角們好像都陷入一種迷網,彷彿看不見前途與曙光。還有剛剛提到《西》片中裸露的吳宏銘,他裸露的方式是背對而倒立的,為什麼會是這樣姿態呢?請問導演如何思考演員的身體,或者人的身體?跟整個劇情以及您所關心的社會狀態有甚麼關係?人的身體、人的愛情關係與環境、社會的關係又是如何?可以怎樣對話?導演是否有意識地在三部片都作這樣的安排?

黃:這個問題很艱難。先從最後一個問題回答,我並非有意識地這樣做,正如「神話三部曲」是別人所命名的一樣,這不是我的意思,而是意外地被解讀。我的影片被認為朝向了三個時代的迷思,或是不被理解的歷史,所以後來被解讀為「神話」,我自己也很驚訝。所以你問這個問題也問倒我了,我從來沒有想將拍片整個理論化的問題,沒有想過人的身體符號對應於社會關係的狀態。但在我的作品中,《西部來的人》裡吳宏銘的身體,就是剛剛提到露毛的那位,他的身體是當初一再被討論的。他比較明顯的地方除了裸露之外,還有裸露的方式。首先就是倒立,再來就是泡在木製水缸裡面、趴在溪流鵝卵石上,以及裸身被海水激盪。那個時候有比較清楚而且通俗的理由,因為吳宏銘從都市返回家鄉,適應需要經過一定行為的調整。我也拍了一個破落的教堂,當時我的必然思考是一個洗禮經驗,但不一定要經過宗教,這種洗禮是徹底改變自己的信仰,因此倒立是洗禮,還有泡水也是。舉吳宏銘的例子,大抵就是以《西部來的人》先回答你的問題。

另一方面,我拍《寶島大夢》的時候整個人是錯亂的,拍《西》片的時候我剛回台灣,比較清純(笑),不了解台灣太多,只了解我拍的題目,那些被日本與戰後台灣學者整理出來的原住民口傳歷史也讀了很多年。我一直不停止地在讀台灣史,到今天我有空仍然會閱讀許多書,我深深了解台灣的歷史一直在被發現中。舉個例子來說,荷蘭人當初是如何和台灣的土著溝通,以何種語言?有無經歷變化,光是這個題目就揭發很多我們不了解的統治經驗,像這樣的書我都一直在讀。為什麼說我拍《寶島大夢》的時候很錯亂?拍此片之前,我已經回台五年了,當我深刻了解到台北社會與台灣在戒嚴時代的社會真面目,從我比較不熟悉的 1980 年代,一直到 1994、1995 年,我開始彷徨起來了,所以我決定用一種方法來破解我自己。意思就是,當我理解這些之後,我已經不再是《西部來的人》的導演,我已經沒辦法回到五年前。那時也有人說《西部來的人》是我的自傳,我覺得這個很瘋狂。妳去看歐洲有多少返鄉的題目,一直到今天以色列還在拍返鄉的題目,返鄉是一種很錯綜複雜的心理狀態,並非單純的東西;加上那個時候我父親還在,所以尋父的內容也和我自己的狀況不合。但這也是其他人質疑我的地方,有人說:《西部來的人》是子尋父,《寶島大夢》則是父尋子,永遠在追尋親子關係,這剛好也適合我來慢慢回應妳的問題。

說真的,這個錯亂的狀態是因為我讀到幾個新聞消息,讓我覺得我必須拍「對應關係」的電影。當時我讀到離島的士官兵出問題,解嚴讓他們不把對岸認為是敵人,與過往一直認為是必殺敵人的心理落差,其中的調整是困難的。正如我看到台灣在 1990 年代的前五年,要調整自己已經不是戒嚴而是民主社會的認知困難的情況是一模一樣。因此,我在剪接的手法、人物,甚至是妳說的肢體狀態,我作了更誇張更大的表述,我認為自己必須先樹立好這些設定,我才出發去拍片。所以我去經營影片中連長留下來的信物,就是他一直喜歡閱讀的那本小冊子,我也去經營營長、逃兵、康華,以及尋子父親的造型,還有那一點都不像走私客的小混混。其實這個架構就是讓每一個人都像鬼魂一樣,其實《西》片的吳宏銘也像鬼魂一樣。也許在最混亂的時代,嘻笑怒罵活得不像人還比較能讓人更快樂一點。如果用這樣的態度來看台灣社會和拍片的人,我就因為拍了這樣子的影片而得到舒緩。在困難與錯亂的年代,一個裝神弄鬼的人比認真作一個實在的人還更能得到解脫。所以身體到底要怎樣去對應到社會,可能是一種疏離形式的逃離,另一種是不願意附和大家的裝扮把衣服都脫光,不成功的性愛可能也是社會造成的。周美玲說她比較喜歡前兩部,比較不喜歡《破輪胎》,她說《破輪胎》太接近人世間了,她比較懷念前面兩部。她自己有參加過《破輪胎》,演一個製片的角色。她說我拍片「放放」(台語),就是導演好像不太經意、不太認真,不怎麼兇,也不高聲喊叫。其實,那時候我總想讓每一位演員都是放出自己最大、最真實的能量,五彩繽紛,就能呈現社會面向的光彩,林林總總說了這麼多,就是想包圍這個對於身體的思考,這對我來說是前所未見的問題。

Ⅱ、從「神話三部曲」到「幽靈三部曲」

蘇:其實我看片的時候也沒辦法以「神話」的概念來釐清感受,對觀眾來說好似太抽象了,我反而聯想到的是一種「幽靈」狀態,或許比較接近導演所提到的鬼魂。以《西部來的人》來說,那群在東部海邊生活的人,他們的日子其實深深受到西部的影響,吳宏銘是從西部回來的,秀美也是,而阿將也一直嚮往著西部,但是整部片卻沒有一個西部的畫面,唯一的象徵只有影片開場那輛被燒壞的車子,所以「西部」就像幽靈一樣。整部片還有一個更大的幽靈,那就是用族語唸出來的古老傳說,隨著傳說故事被唸出來,整個音畫的配置就產生一種纏繞感,傳說故事的情節就像幽靈一樣,雖然沒有被拍出來,卻無所不在。

在《寶島大夢》裡,幽靈的感覺更為強烈,影片開始,黃連長就死於一場畸形的槍戰遊戲,但是他的士兵、他的女人,還有營長與小混混之間的勾當,卻一件件地暴露出來,雖然黃連長死了,但他的幽靈卻如影隨形跟著每個人。影片的後面,當劇情正式揭露連長其實附身在寶島身上的時候,這時後出現的已經不是一種幽靈的感受而已,幽靈本身才是主角。導演這時也用比較多的特寫畫面,隨著阿奇想要射殺阿爸的情節,黑暗背景中的火光與人物臉部的特寫,用剪接營造浮動的緊張關係,這些都讓幽靈的狀態更明顯了。我自己也覺得《破輪胎》對我來說相對的清楚,劇中拍紀錄片的阿猛,他就用神像直接指渉社會的戒嚴狀態還沒有解除;不過我認為《破輪胎》也有幽靈,這部片採取直接破題的方式,要說的其實是台灣雖然解嚴了,但是一種權威的、「嚴」的幽靈還在。我是用這樣「幽靈三部曲」的方式來解讀導演的作品,也釐清自己的感覺。所以想請問導演,當鬼魂或者幽靈的形象概念出現之後,您會如何運用技術層面,如攝影、剪接、構圖或音畫錯位等等調度來呈現並營造它?

黃:先回應妳對《破輪胎》的詮釋。這第三部其實還是有不存在的幽靈,妳剛才還沒點出來的,它就活在阿猛身上。這事情(戒嚴)早就結束了,甚至全台灣都忘記了、不在乎了,只剩下你(阿猛)一個人還用一種記錄的態度猛力去把握,讓戒嚴的幽靈鬼魂植入自己的內心世界。他一直不願意釋懷,而鬼魂就在那裡,跑到身體裡。所以劍仙不停地戲謔、修理他的朋友,其實就是在修理那隻鬼,所以這部片仍然是有鬼魂的意涵在裡頭。

至於拍攝的規劃,以前面兩部作品而言,我在啟動的時候就已經想好整個操作,我個人是學攝影的,所以這部分我會先確定下來。至於工具的使用在三部電影的拍攝過程中則是有許多邏輯上的改變,雖然《西部來的人》用的是不能收音的 35 釐米(現場收音加上後製配音作成聲軌),卻是用了很多不一樣的底片,好像是三種的樣子,我們也希望設定到底片送到台北沖印之後能不用再調光的狀態,所以拍攝的時候就用色溫機量每一次的光,而且不斷地量。怎麼量呢?譬如說現在是光亮的陰天,量出來是 5500K,那麼我就一定要設計整部片子偏低於正色 300-500K 的範疇。所以我們就準備了一種柯達的動物膠濾片(Color Gel Filter),那是一種很薄且不便宜的膠片,幾乎只能用一次或幾次而已,用久了灰塵就很多,也容易刮傷,我們就剪那個膠片貼在鏡頭前,如果是變焦 zoom 的大砲的話,大小蓋不滿前鏡面,就貼在鏡頭的後面,環接機身的那一端,一定確認低於正常色溫機調出來的 300 度到 500 度之間。因為正色有時候太可怕了,很精準很科學,卻缺乏一種情感。但低於 300 度到 500 度有一種微溫微暖的感覺,心裡溫暖卻說不出藏在哪裡;木頭會比較橘紅一點,綠葉依舊綠,不至於會枯黃,而是一種暖和的感覺,陽光也感覺溫度比較高。在一般的色溫觀念中,柯達的設計是一種正確曝光與標準色,所以柯達所強調的是一種白人皮膚的美。柯達底片其實對白人微紅的皮膚反應最好,呈現最健康最好看的樣子,我們這樣的皮膚在那種條件下拍起來好看嗎?我們亞洲的立場在哪裡?

蘇:想不到連底片都有意識型態?

黃:如果妳們先前都不知道這些,那我們這次的交談很有意義。我們為甚麼不能對自己的膚色表達意見?其實沒有意識型態。你知道富士底片偏綠,而以前的愛克發底片偏黃嗎?文化的自然表達不意味人們的心理有意識型態。他們歐洲人已經習慣他們的房子偏老,有一種淡淡的黃土色,石頭用久了之後在乾燥的歐洲也會偏灰偏黃。而美國是一個陽剛的國家,紅潤代表氣盛的意思,健康強大的氣質。這種傳承是一種文化經驗,所以富士的底片用來拍竹子樹葉美得不得了。我處理《西部來的人》除了使用彩色動物膠片調整色溫外,是先依照柯達的建議,晚上的時候我就用晚上較高感度的燈光片,黃昏就用黃昏的,大白天就用低感度但粒子細緻的 60 度日光片。因此《西部來的人》看本片是非常漂亮的,它也在夏威夷擊敗四百多部影片得到傑出攝影獎,其實那是個風景獎,台灣東部的風景獎,不是我的攝影獎(笑)。拍《寶島大夢》的時候我理解到拍《西部來的人》帶給我的痛苦,就是有很多專業人士或助理都是從體制出身來幫忙,他們意見很多,浪費了我很多底片,這是在我美國十年的專業攝影工作裡不曾出現的;在台灣,第一場就浪費我七千呎底片。那抓焦助理說:導演,我很準,不必拉尺......然而七千呎就是這樣浪費掉的,我第一個星期就損失了幾十萬元,或許二十萬吧,也了解了台灣的拍片環境與工作人員的素質。

所以到拍《寶島大夢》時,決定不去依賴體制內的專業,自己來就好,我就去好萊塢買了兩部很老、很大聲的 35 釐米攝影機及 200、400 呎片盒、電池等,開始玩了起來。根據你提的技術面問題,回到底片,相對於《西部來的人》我對色溫 300 度到 500 度之間的控制,《寶島大夢》則是全部用燈光片拍片,再用彩色濾片調整來拍白天色溫;由於燈光片感光較高速,相對粒子也粗,因此一度還被問是否以 16 釐米拍攝。再者,我一定要降 800 度到 1000 度的色溫,偏差到這樣,人看起來會比較老氣削瘦,葉子枯黃,石頭看起來也較沒有水分。整部片子看起來會是黃黃澀澀的,而且因為高速,白天的畫面畫質很差,因為又加了濾片,我希望「非人間」的恍惚感覺一定要出現,包括白天在內。

蘇:導演所謂的「非人間」感是拔除人間有生氣和溫暖的氣氛嗎?

黃:因為我們在想說鬼魂的環境會是如何。到《破輪胎》的時候又是另外一件事情,這部片是用 16 釐米機身加上超 16 鏡頭拍攝的,所以旁邊四角會有很大的暗區,因為這是勉強拍,超 16 用盡了底片最左右的兩端,超過機身的原始所容許的設計,因此會出現黑影,你需要這麼寬,它又無法讓你拍這麼寬,它(超 16 鏡頭加在標準 16 機身)只能活在長(遠)鏡頭拍較窄景的世界。後來我也覺得無所謂,有黑區在邊邊反而有種偷窺,有種攝影者存在的感覺,這樣也很好。

以整個系列看下來,我技術上的轉變意味著操作更方便,從第二部片開始,我就沒有因為助理糊塗,導致底片錯亂或瞎猜的問題,白天要用的底片不會裝成晚上的,晚上不會裝成白天的,也因為拍片時有很多廢片,當一捲 400 呎底片拍不完的時候我會留下廢片,我可以撕斷留下來,隨手再用,不必考慮它的感度和片型,絕對不會有裝錯的問題,很像拍 video,日夜均只用一種膠卷。因此相對於《西部來的人》,《寶島大夢》變得簡潔了,儘管攝影機旁的助理可少一個,我們後來也都控制得很好,標示的很清楚,所以沒有錯亂的問題。其中最艱難的工作是攝影,我不讓專業的攝影助理進到我的 team 裡,我自己訓練助理,就像我訓練寶島一樣。每一個動作都要做好,一定要拉皮尺,如果要多點移動、三個以上的焦距變化,一定要用白膠帶切成小三角形,每個定點一定要貼,移動的定位也一定要在地上要放石頭或畫記號。所以攝影助理抓焦的時候就可以很精準地抓住,他不用花時間看演員,直接看地面,不會浪費時間。

我就是這樣訓練我的助理,因為我教他們「起肖」,不會輸給傳統專業的(笑)。《破輪胎》因為是用16釐米,總量輕,所以一個星期就可以跑到天邊海角,然後就回來,不必半途把影片送回台北,拍前兩部的時候就需要跑片,片子三天內就要送回去台北,就需要盯進度。《破輪胎》顏色方面大致就走標準色路線,最後調色時再來修就可以,不必像《西部來的人》那麼具工藝性,超 16 轉 35 本質上就會出現一種較「朦」的情調。不過,用 16 釐米的機器主要的理由,還是希望這部片子有手持機的味道,而且攝影機在影片裡就出現了,這有很多的意思在裡面。再加上我大量地用之前拍的 video 和一些標準 16 釐米的影片,我都轉出來 35,就像吳鳳被拉倒的那一幕,就是一個很粗糙 video 投影在白色櫃子,再翻拍的。還有一個道士,跑到玉山頂原來于右任銅像台座的地方坐在那兒唸經,這原來也是 video 拍的,它們都跟超 16 釐米轉 35 釐米的「朦」感溶得很好。

蘇:這樣的影像反而有一種手作的質感?

黃:的確。我們當初剪接時研究所有的材料,這種手感正是符合我們當初要的。其實三部片在開拍前我都規劃好,可能是我多年來從事攝影的關係,對風格有必然的要求。可能也是叛逆,不想重複自己,這可能也是原因之一。

蘇:您拍片啟動前在技術面的構想與規劃,對應於您一開始提到整個台灣拍片環境的克難,以及身為創作者所需的停歇狀態是否能配合,是否會衝突?換句話說,當您的計畫遇到了不可控制的因素,您會如何臨機應變,或者藉此機會大膽地實驗?

黃:我想拍電影都有突發狀況,不管是台灣的獨立製片,還是在美國的體制內拍片。對大部份的導演來說,突發狀況是永不停止的,我想那不見得會在預料之內,而我絕對是讓突發狀況減得最低的人之一。我想沒有導演希望有突發狀況,會希望一切都在可控條件。突發狀況也不只是環境或演員。拍《破輪胎》時我們上玉山本來有六個人,有一個女性的助理(現在已經是電影導演了)入山走不到半小時就身體不舒服,因為她是個女生,所以我必須犧牲一個男助理陪她下山,以免出狀況,所以我六個人力中就折傷了兩名,剩下的底片、器材、工具就由我們四個人扛上山。其實那一場我本來不必然是攝影師,但最後玉山的畫面變成是我拍的,因為剩下來的其中兩人必須演戲(笑)。所以我們的原則是盡量避免突發狀況,但事實上沒辦法徹底迴避,我事前不知到女助理有高山症啊(笑)。我再舉一個例子,阿雄與丁寧車上作愛的那場戲,丁寧慌張地來告訴我:「導演,他沒穿褲子咧」。我回說:「所以呢?」我的意思是,你要怎麼面對這個突發狀況呢?或者床戲本來就該如此?也因為這一幕,有人問我三部曲中女性的地位,不曉的這是不是你的問題之一?

蘇:女性的存在當然是很特別的,然而只把女性獨立出來而不討論身體問題的話,是否會變得比較表面?

黃:這個問題頗有意思的。我拍到第二部的時候,就一個頗有名氣的影評人說:你都把女性拍成妓女,意思是傳統男人觀點下的女性角色。我便回應:真的嗎?他覺得我的影片都把女性設定為妓女是有問題的,但最終我沒有回答她,我只覺得他應該小心閱讀,細心的觀眾去看《破輪胎》和《鹿港情深》就知道了。職業其實不重要,重要的是你想說甚麼。

蘇:在《破輪胎》裡,女性和男性講話的語言好像有點不同,女性好像比較常講國語,男性則是台語,所以女性的話語聽起來比較刻意,男性則是越聽越覺得像紀錄片,聽起來好像比較自然,導演在編劇上是否有刻意安排?

黃:自然的部分應該是寶島,寶島講話比較道地自然。至於你觀察到的區別,我也必須說演員們以前的經驗是何其的不同,所以他們的語言是我沒辦法控制的,這方面基本上是採取素人法則,當然我指的是不去特別干涉他們怎麼發音。丁寧不是素人,她是電視演員,電視台的味道就會出現。她的語法與腔調是台灣電視台訓練出來的,我想觀眾可以嗅得出來,她說話就像電視台的演員。我不覺得這有甚麼正負價值。而阿猛平常就是一個不太講話人,我那時想了很久,到底要不要花點錢找一個帥哥來演,後來覺得找一個不太會演戲的讓劍仙來修理也不錯。儘管有人評論阿猛演得不好,我也同意他不是天生演員,但他這樣傻傻的被批也蠻有意思的,正符合那樣的角色。

蘇:其實阿猛蠻有說服力的,他很自然,他也很適合去表現紀錄片一直拍不完,無法結束的那種狀態。當他那樣面無表情的臉流露出不知如何進退的局面,與吳鳳那段檔案畫面疊合在一起的時候,反而是強大的,這個鏡頭如果換成職業演員來表現,有可能會有太多情感或表情,可能反而與檔案畫面的力道不相襯,會比較沒有說服力。

黃:那個疊合的畫面是寶島拍的,寶島嘆為觀止。我剛剛說過我有在研究美國的特效電影,從美國買了一種很昂貴的玻璃回台灣。當把這玻璃很精準放在鏡頭前 45度,如果這個玻璃接受側面投影與攝影機、底片的光學中心軸線吻合,它從 90 度側面正投影過來的時候,會完全沒有影子。這是一個光學原理,攝影機所看到的投影,會跟鏡頭中線一致,完全沒有影子,就像夢一樣。加上我又要求阿猛抽菸,他會有一種凝思的神情,象徵一點,所以那些投影的景變成他的想像,而不是他所看到的。這個鏡頭的光源來自 50% 的穿透、50% 的折射的投影,同時這投影也是阿猛的唯一光源。

這就是所謂的 90 度 Front Projection,是好萊塢特效尚未數位化,還在光學階段發現的驚人技術。有很多方法可以不用經由暗房後製再來重疊,這一招就是,怎麼做呢?我讓後面的背景離阿猛很近,所以在他臉上的曝光與後面的光大約相同,如果把背景退到更遠的地方,畫面就會只剩下臉,背景變得很暗,所以可以跟後面的背景作區隔,後面可以作成另一個投影,就變成特效。相反地,倘若背景是高反光材料,如 3M 的 200 倍高亮反光膠片,那麼背景可以投影攝影隊困難抵達的荒山野郊景緻,而前景的人物另外打光去配合背景風景的光線,庫柏利克(Stanley Kubrick)的《2001太空漫遊》(A Space Odyssey, 1968)開場戲,蠻荒境地的無尾猿猴群一起玩骨頭,敲打骨頭,將骨頭丟到空中等,是利用這一技術在棚內拍攝的。如果懂這個道理,最窮的人也可以把影片玩到死去活來,而我只玩那一幕而已。

蘇:《破輪胎》的結尾,那對拍紀錄片的雙人組在澎湖馬公港的圓環開車繞。相對於影片進展慢慢突出的解嚴與權威的社會問題,最後這幕開車繞的鏡頭好像是用慢動作拍,竟有些浪漫的感覺?

黃:哈哈,是不是好像跟老蔣發生關係呢?最後一幕我是一直都沒講,因為講穿說白就沒味道了。那尊老蔣當然過幾年就拆掉了,理由不清楚,那一座像也是國內很稀罕的,右手有舉起來指向大陸。重要的是,影片結尾前有一些情節發展是我很刻意安排的,就是有兩個同時性。第一個在小寧車上性愛後,她從車底下拔出 16 釐米攝影機,猛拍沒有穿內褲的阿雄。阿雄說:「沒有底片了,不要再拍了」。阿雄是很隨興地講這句話,但這是我故意安排的。另一個同時性就在馬公港的銅像前,劍仙告訴阿猛:「(底片)沒剩下幾呎了,我們趕快去跟老蔣說再見」。這簡短出現的幾句話,其實總結很多現象,也似乎預言了柯達要關門了,這我心裡很清楚。

蘇:那時候您就有這樣的感覺了?

黃:你們看我 1990 年代拍了多少 video?那時愛克發底片的市場明顯萎縮,video 在 1996 年也開始數位化了,電影僅占我所有作品拍攝長度的多少?連我都這樣,柯達不關門才奇怪。我拍到最後都不想用 35 釐米拍片,我用 16 釐米拍電影,也拍紀錄片,以前都買攝影機才拍片,現在我也不買了,《破輪胎》勉強在 16 釐米的機身加裝超 16 鏡頭而已,我當時已經預言底片會被取代,現在命中了。當時跟老蔣銅像說再見,老蔣也消失了。還有一個預言,黃明川也拍不下去了(笑)。

蘇:導演的影片是否都走推測式的情節,留待最後才揭題?另外《西部來的人》中有一個阿將父親獨自走在海邊的遠景,白色海水泡沫剛好在他的腳邊散開,好似把他包圍,海水也像墨水般有渲染漫延的感覺。導演的影片中會有幾個畫面會讓人暫時拋下情節的進展,純粹地投入影像的動態與力量,您對此是否特別經營?

黃:拍那個畫面的時候,其實我們遇到一個嚴重的颱風,叫「莎拉颱風」。當時的拍片很艱難,我也希望像這樣的窮電影要靠老天更大的力量來幫忙,所以那個海浪真的是不用花錢它就來了,只要找到一個至高點就可以拍了。那個時候就請到施努來(今稱夏曼.藍波安),是一個達悟族的作家,請他背著籃子走過來。蠻巧合的,他走第一次海浪就 V 字打開等他,走第二次就沒有了,通常最好的鏡頭都是第一或第二個 take,第三個 take 以後要拍到很好的很困難,拍電影的人都知道這一點。

另一個問題,《寶島大夢》為什麼這麼晚才揭題,當你一直被這些關於鬼魂的混亂事物纏繞,到最後阿奇在一個枯乾著火的操場醒過來,那些殘留的聲音在他腦中一直響起來,他以為那些是真的存在,然後舉著槍一直對準他們,這個段落其實整部影片的核心。我那時在思考我想拍怎樣的影片,當時是解嚴過後六、七年了,突然我發現有一些人已經不曉得有戒嚴這件事情了,尤其是新生代,所以我開始懷疑:真的有戒嚴這件事情嗎?我覺得好像作夢一樣,台灣社會的變化速度好快,快到一切像夢般。所以我希望到最後才破題,就是他醒過來,用無比慌張的狀態,來否定整個電影情節是否是真的。所以你可以把全部細節都忘記,你就記得阿奇醒過來,作了一場夢。我拍這電影就是一種徹底的否定論,任何人世間發生的偉大事情都即將成為一場夢魘,即將成為你懷疑是否存在的對象。

Ⅲ、活在我靈魂內的,恐怕是文學家多於導演,詩人多於攝影師

蘇:導演對戒嚴這個議題比較關注的原因是甚麼?是因為 1988 年回國後,正好迎接 1987 年解嚴的時間點,抑或是小時候處在戒嚴時期,回國後又遭遇解嚴的落差感受?

黃:這個只能說我有在想這個事情,跟我同時代的人,不管是年紀大還是年紀小的,通通都活過這個界線,但特別為這個事情拍電影的導演並不多。我注意到這是個情勢、一個大時代的事情,它真的對社會許多層面影響很深,一個導演可以去拍愛情片、喜劇片,有許多選擇,但我就想回答我對這個事情的關注。所以《寶島大夢》就是要講那個戒嚴的過去,如今看來已經是一場夢,今天很多小孩已經不曉得蔣中正是誰,我們要怎麼回應呢?好像說不出話來。當你覺得啞口難言,一言難盡的時候就是像一場夢一樣,因為你不曉得怎樣訴說這件事情。拖愈久愈像一場不知如何轉述的夢,那樣沒有邏輯狀態就是夢,不是嗎?我們也常誤認為一個懂得很多道理的哲學家是瘋子,因為他不曉得怎麼向人簡單講出他懂得的道理,當有人問「戒嚴時期又怎麼樣?」,無言以對就成失語。甚至最近還有人懷念戒嚴時期,我的反應是:「天啊!」。那真的是夢,是個可怕的東西。

當然電影的拍製不必然要刻意去回應大時代,但時代總是有它的特色,就像台語電影時代有《台北發的早班車》、《高雄發的末班車》,這樣的電影對現今的時代重要嗎?但在當時就是特色,每一班車要抵達台北或高雄要很久,趕當天到達目的地,或離別依依不捨的親人、愛人,都讓火車與人發生非常親密的關係。當時沒高速公路,一般縱貫線公路又要坐車坐得很辛苦,不方便,所以火車在當時意義深長。雖然在現在飛機、高速公路、高鐵南北一日來回,已經沒有距離,一下子就可以到北高,但我們不能這樣看事情,時代有時代的條件。所以我們在這個時代應該表達甚麼呢?是所謂「沒有時代感的愛情」嗎?真的是這樣子嗎?

蘇:請問您一個假設性的問題。雖然現在已經解嚴了,但就您的觀點,您是否覺得在 2012 年仍有一種另類的戒嚴狀態?換句話說,今日的社會是否還有另一種「形式」的「嚴」是沒解開的?如果有的話,那會是甚麼?有甚麼樣的事情會讓您有當初的夢魘感?

黃:我是沒有想過現在還有甚麼「嚴」沒解開,但我可以用另一個方法回答你的問題,可能會比較精確地反應我自己。許多人可能很難想像,很長時間我最愛的導演是塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky),而不是希臘的安哲洛普洛斯(Theo Angelopoulos)。我自己的精神狀態比較像是一個文學者,而不是政治運動家,很多人誤解了這一點。面對我的三部電影,你不要去想它的政治與社會描述,而是用一個攝影家、詩人、或是文學家的觀點來看來是怎樣?

蘇:碎片。

黃:這個答案很好啊,會有什麼導演敢用碎片來拍電影?有太多人從政治與社會運動的層面下手,先在我身上架一個圍牆來看我的作品,所以有許多人看不到我在女性身上用力的微妙細節。你是否注意到《西部來的人》在最後不徬徨的人是誰?其實是秀美。秀美說:「阿將,我已經不是這裏的人了」。然而,阿將自己卻沒有秀美那樣肯定,女性的自覺讓另一個彷徨的男人驚訝,但有很多人沒注意到我所埋伏的關鍵。《寶島大夢》也是最後才破題的,觀眾要有耐性看到最後,最後才恍然大悟導演欺騙了我們將近一個鐘頭。《破輪胎》最後的埋伏剛剛已經講過了,就是關於底片用完了的對話。其實我沒有困難,而是我勇於面對,因為我們所面對的現代即將消失,要把握機會去表達,那麼真切,就在這樣皮膚呼吸的空氣底下去表達。台灣最大的困難就是知識份子怯於表達真切的現狀,電影圈更是困難,不是嗎?難道我的電影就沒有詩意、沒有埋伏、沒有攝影,而只有政治意識嗎?《西部來的人》那樣蒼茫具有靈魂的旁白難道沒有把你的靈魂帶走?那些景色、風雨、海浪難道都跟政治有關嗎?

也是這樣的原因,有很多當年看過我電影,現在拿到 DVD 的人告訴我,表示重看 DVD,當初有很多訊息都沒讀到,還有一位長者一夜連看《西部來的人》三次。我說這樣很正常,我們可以想想那些年台灣的戲院上映哪些電影,當你習慣那些影片後再來看我的電影,當然一點都不習慣。我也可以向你表白,當我在紐約的時候,看到古巴、蘇聯、東歐電影,還有中南美洲電影的時候,我非常習慣,早期的日本片我也很喜歡,我驚訝電影竟然可以這樣表達。所以我才說活在我靈魂內的,恐怕是文學家多於導演,詩人多於攝影師。

蘇:《寶島大夢》有許多驚心動魄的特寫,譬如阿奇要射殺阿爸那一幕,寶島的臉映襯著火光,眼鏡底下的睫毛好像充滿了重量,阿奇的臉則是浮現在黑暗中,看起來充滿侵略性。就連旅館老闆娘在鼓吹康華接受營長的時候,鏡頭由下往上拍,拍出她的牙齦與笑容,我都覺得她看起來好恐怖好貪婪。所以想請問導演對於特寫的看法,是否考慮從感官感受來營造影片的質感?

黄:我不敢保證說以前沒有 close up,但台灣新浪潮電影基本上都是寬景,讓事情自己發生,只讓攝影機微動或不動,而且鏡頭很長,也就是說近距離特寫角落的台灣故事很少,像網路點選頁面那樣的破碎經驗也幾近不可能。我拍《寶島大夢》、《破輪胎》的時候還沒有網路,可是在情感上、精神上很接近我理解到的台灣的錯亂感,或者是各種事情不斷發生在我眼前的真實破碎感受。當時許多有頭有臉的評論把我罵到不行,但今天又另有很多人跟我講完全沒有理解上的困難,而且很符合現今的狀態,因為你開一個 YouTube 又可以緊接著開一個 YouTube,故事完全不連結,現在的人其實已經在一個不連結的狀態下活得很愉快了,不是嗎?我們真的需要一個完整線性而連結的故事和人生嗎?後面的兩部電影也讓我自覺我和拍《西部來的人》有所不同,我已經不再那麼沉溺於靜美的風景,也不再那麼著迷風景帶來的力量,而是對於《寶島大夢》中的那些物件:皮帶、火、槍枝、啤酒罐、色情冊子、手帕、小蟲發生了極大的興趣,話說回來又是要細讀影片。那時後自己有很多想法,我自己都記下來。特寫也不是我陌生的東西,如果我遭遇到困難的合作關係,我會自己拍自己的電影,我拍可能就會以特寫拍攝整部電影,而且不單單是特寫而已,我也對極少被聽到的台灣這地方的特殊聲音有很大的興趣。

蘇:最後請導演告訴放映週報的讀者一個非看您影片的理由。

黄:你如果覺得台灣還有懸崖峭壁的話,我相信你看「神話三部曲」會有那樣的感覺。懸崖峭壁就是臨界點。大部分的電影會讓人坐在沙發上很舒坦,但是不少人告訴我看我電影的時候是正襟危坐的看、很恐慌的看。這樣的敘述讓我有臨界斷崖的感覺,有點恐懼、驚慌,甚至顫抖的感覺,有不少朋友告訴我這樣的特徵,讓我感覺他們好像走到斷崖邊。■