電影中的文學倒影

電影從開始商業映演以來即與文學的密切的淵源。這份親密的關係讓電影與文學一直是電影一個引人注目的領域與話題。國內由於電影教育並未受到重視,以致於在各級校園內,電影經常是由國文教師透過電影與文學的比較來進行教學與討論。或許肇因於此,國內專為高中國文教師發行的《國文新天地》季刊,第十七期選定「戲看文學~電影中的文學倒影」為封面主題,邀集三篇專文深入淺出從不同面向探討電影與文學的關係。

其中,由中央大學英文系林文淇副教授執筆的〈當文字化為影像:淺談中外文學與電影的交纏〉, 分談西洋經典或暢銷文學作品廣為改編成賣座或經典電影的實例,及台灣電影於一九七、八○年代與文學作品相互依生,至九○年代卻與文學漸行漸遠的轉變,最後舉《蘭花賊》、《意外的春天》兩部文學改編電影為例,說明改編電影並非文學原著的移植、附屬,改編工作本身不但耗費心神,改編者的巧思更可以超脫原著,賦予改編電影獨立、完滿的藝術成就。

就讀於台灣大學中文研究所博士班的黃馨霈,以〈看海的日子:淺談黃春明的文學電影〉一文,分析由小說作者黃春明親自參與電影製作、劇本改編的電影《看海的日子》,取影片對「窗格」意象的使用與轉換,以及劇中女主角生子昏迷時所發之夢境內容深入探討,對照、鋪排改編電影與文學原著異同,以說明不同藝術媒材各能成就的標的,和必須分別追求的效果。

影評人塗翔文所著〈淺談電影與文學改編:複雜難解的姻緣關係〉,先釐清文學與電影藝術的基礎差異,再說明幾種文學改編電影的類型,意在廓清文學作品與其改編電影各有其獨立生命,經典文學不能保證其改編電影的藝術成就,為人津津樂道的改編電影則不盡然都需「忠於原著」。

由於《國文新天地》只送不賣,不是高中國文教師的讀者可能無緣可以閱讀書中的佳文。因此,本期《放映週報》特別徵得龍騰文化事業公司的授權,在本期頭條報導全文刊出林文淇的〈當文字化為影像〉一文,同時在「台灣製造」單元刊出黃馨霈的〈看海的日子:淺談黃春明的文學電影〉一文,以饗兼愛電影與文學,並由觀看文學改編電影中獲得莫大樂趣的週報讀者。

當文字化為影像:淺談中外文學與電影的交纏

文/林文淇

要說起文學與電影之間的淵源,那就幾乎是一部電影的發展史了。

電影發明之初,透過攝影機能夠「記錄」鏡頭前人事物的動態就已經蔚為奇觀。最早公開放映電影的盧米埃兄弟在一八九五所拍攝的工人下班、火車進站,或是夫婦接吻、餵食嬰兒等都是數十秒的「生活片段」再現。當火車從牆上迎面駛來,不少觀眾嚇得倉皇而逃,但是更多的觀眾則是爭相掏出錢走進放映廳去觀看這從未見過的、會動的影像。

短短十年間,電影從奇觀已經發展為用影像說故事的娛樂媒體,而故事取材最便利又源源不絕的寶庫,當然就是經典文學作品。在一九一○年前後,當一部電影還只是一本約一千英呎的短片時,電影主要已經是小說與劇作的改編影像。據《敘事電影史》的記載,當時美國電影就有《李爾王》與《羅密歐與茱麗葉》等十五部莎士比亞劇作的改編,狄更斯的小說改編有五部,華格納的歌劇改編有三部,還有其他知名的小說。隨後,一九一一年首先從歐洲引進的二部多本劇情長片,其中之一就是但丁的《神曲》改編的電影。

暢銷小說與賣座電影相輔相成

隨著敘事電影成為電影形式的主流,文學與電影更是形影不離,除了經典名著一再被改編(擁有全球最多讀者的《聖經》當然是電影從《十誡》到《基督的最後誘惑》百改不爽的作品),新的小說只要暢銷,更是好萊塢爭相競購改編權的目標,如《魔戒》與《哈利波特》已經是好萊塢印鈔機的代名詞。電影史上有不少電影與文學的傳奇故事讓影迷津津樂道。例如,一九六○年知名驚悚片《驚魂記》據說是導演希區考克匿名用九千美元買下版權,然後就派人把書店裡的小說都蒐購一空,好讓電影保有最大的神祕性。但這並不意味著這位緊張大師的電影只是小說的影像翻版而已。這部影片導演找來自己也正接受心理治療的編劇喬瑟夫·史戴方諾重新編寫,注入了他自己不少複雜心理的元素(如戀母情結),再加上導演精彩的運鏡、剪接與選角(把小說中肥胖的中年男子改由安東尼·霍普金斯這位削瘦的氣質型男主演),再配以完全弦樂的急促高頻緊張音樂,成功讓本片至今仍穩居影史最駭人電影的前十名。

除此之外,大作家史蒂芬·金的作品可以說是好萊塢的最愛,不論是《魔女嘉莉》或是《綠色奇蹟》多為叫好又叫座的改編影片。他成名後,為了提攜後進立下一原則,就是任何一位初出道的年輕導演都可以用一美元的價格來改編他的短篇小說。這麼好的條件,當然新銳導演們趨之若鶩,唯有一部短篇〈麗塔·海華絲與沙山的救贖〉(Rita Hayworth and Shawshank Redemption)無人問津,連史蒂芬·金自己也認為這部作品風格特殊,也沒有明顯的故事線,因此不可能改編為電影。孰料曾經在學生時期改編金的另一篇小說〈屋內的女人〉大受作者讚賞的法蘭克·法拉班克在籌拍自己第一部劇情長片時就決定挑戰這篇作品。他獲得金的授權後,成功將小說改編成《刺激一九九五》(The Shawshank Redemption;中文片名應是國內片商不知道如何翻譯只好胡亂取的)。這部電影雖然在一九九四年院線上映時票房並不佳,但是獲得當年奧斯卡金像獎七項大獎提名。之後影片發行DVD,由於劇情感人又對觀者心靈甚具啟發,隨著口碑流傳,很快就成為全美租售排行榜最暢銷的影片。

文學與電影之間的微妙關係,決不是一個簡單的「改編」二字就可以涵蓋。好的小說不一定能夠拍出好的電影,好的電影也不一定非改編自好的小說。不過可以確定的是小說暢銷必定改編為電影,改編電影賣座的話,即使是在書店內偏僻書櫃的一角長年乏人問津的文學作品,在電影紅了之後必然也跟著水漲船高,如張愛玲託李安《色·戒》之福,在影片熱映期間暴增了大量的讀者。當然,有改編電影,必定也有改編小說。只是通常改編小說文學性皆不高,大多只能算是電影的周邊商品,少有膾炙人口的作品,國內外皆如此。然而,要如何評定改編電影的優劣呢?英國《衛報》(Guardian)的編輯們前年心血來潮,合力選出了電影史上他們心目中最佳的五十部文學改編電影,獲選的影片有不少是國內大家耳熟能詳的名著改編,如:《一九八四》、《愛麗絲夢遊仙境》、《第二十二條軍規》(Catch 22)、《巧克力工廠》、《發條橘子》、《齊瓦哥醫生》、《太陽帝國》、《英倫情人》、《法國中尉的女人》、《教父》、《黑暗之心》、《危險關係》(Les Liasons Dangereuses)、《一樹梨花壓海棠》(Loita)、《蒼蠅王》、《塊肉餘生記》、《美麗佳人歐蘭朵》、《理性與感性》、《蝴蝶夢》、《長日將盡》、《黛斯姑娘》等。只是,精彩的改編電影何止此數?前面提到的《刺激一九九五》、李安的《理性與感性》以及加拿大導演艾騰·伊格言的《意外的春天》都是文學性相當高的精緻電影,比起《衛報》所列的五十部改編影片毫不遜色。

台灣電影與文學漸行漸遠

臺灣電影過去曾有輝煌的文學改編歷史,不論是六○年代與七○年代的愛情文藝片或是八○年代的臺灣新電影,都大量依賴文學提供電影故事的素材。瓊瑤與黃春明可以說是這二種電影類型的作家大戶。瓊瑤的小說,據統計從一九六三年的《窗外》到一九八三年的《昨夜之燈》,就有超過五十部的電影版,古龍也有超過五十部改編電影。瓊瑤誘人的文字很早就受到改編(《六個夢》),而後,她在銀幕上逐漸建立她的改編電影的獨特風格:以號稱「二秦二林」的秦漢、秦祥林、林青霞與林鳳嬌,以及張艾嘉、甄珍、鳳飛飛、阿B等俊男美女明星,結構類似的愛情敘事(多為捨棄財富、家庭與傳統的富家子愛上出身較低但是獨立純潔的女孩),以及一部影片一首動聽的主題曲(如「夢的衣裳」、「一簾幽夢」與「我是一片雲」),提供以女學生與女工為主的觀眾美麗的想像。黃春明的三篇短篇小說則是臺灣新電影運動重要影片《兒子的大玩偶》裡的三段故事:「兒子的大玩偶」、「小琪的那頂帽子」與「蘋果的滋味」。當這種電影語言清新,寫實呈現生活中的小人物的電影竟然意外賣座,黃春明的其他小說很快都被拍成電影:如《莎喲娜啦,再見》、《看海的日子》與《我愛瑪麗》等。其他當代重要的作家如白先勇、七等生與王禎和等人的小說也都大量出現在銀幕上,使得文學改編成為八○年代臺灣新電影重要的標記。

然而到了九○年代,臺灣電影改編文學的數量銳減。絕大多數的影片都是「創作」影片,由導演自己身兼編劇。在此同時,臺灣電影在國內的市場占有率與年產量也開始逐年下滑。在六○年代,臺灣曾經年產二百六十餘部影片,是僅次於美國與印度的第三電影製作大國。然而,到了二○○二年,國片全年產量僅剩下八部,市場占有率不到百分之零點五。電影產業崩盤的原因自然有許多面向,無法一言以蔽之,但是從改編文學的影片比例嚴重偏低已經可以窺知。臺灣電影自七○年代末起以類型片為主的商業電影因製作品質不佳,無法與西片及同具國片身分的港片競爭,觀眾流失甚多。八○年代初以人文關懷路線為主的新電影雖然有《小畢的故事》等幾部叫好又叫座的影片,但是這無法成為電影產業的主流,等「新」鮮感過去,國內的商業電影產業卻仍未見復甦。到了一九九○年政府實施國片製作輔導金政策,每年提供每部影片一千萬或四百萬的輔導金。此一政策立意雖良,但是由於對於電影產業而言,補助金額並不高,因此雖然對於臺灣電影文化的推廣有很大的作用(蔡明亮成為國際知名導演可以說是此一政策在電影文化上最大的成就),卻也讓電影成為國內導演藝術表達的一種媒材,與商業電影著眼在市場票房回收的電影製作方式截然不同。侯孝賢與楊德昌等知名導演在八○年代結合西方藝術電影理念所樹立的新電影創作風格,由於受到國際影展矚目,自然也就更吸引新導演繼續延續新電影的創作形式與風格,透過電影表達個人對於社會與歷史的觀點,文學改編電影幾乎完全消失。

回顧臺灣電影自新電影時期以來的發展,可以看出國內年輕一代的電影「作者」多數僅把電影藝術定義在「表達藝術」的範疇。對於改編文學作品,也許是因為產業不振所以機會不多,或是因為個人認知緣故所以興趣不高,以致於切斷了電影從普及以來與文學之間極其重要的一條臍帶。歷經千錘百鍊受到大眾認同的文學經典以及在暢銷排行榜上大受歡迎的小說,都是讓電影製作不必耗費金錢時日從零開始,而可以將精力專致於講故事的技巧,以及吸引大量觀眾的技術。即便是莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》或是珍·奧斯汀的《傲慢與偏見》儘管一再被改編,但是新版本仍舊源源不絕,前有巴滋·魯曼一九九六年甚受矚目的後現代版(Romeo + Juliet),後者有二○○六國喬·萊特導演,綺拉奈特莉主演票房不惡的英國新版。甚至連珍·奧斯汀自己的生平,去年也有如《珍愛來臨》這樣的影片,找來個性全然不同的年輕女星安·海瑟薇來飾演這位英國保守女作家,所為無他,就是希望年輕觀眾買單。去年底改編自英國文學史最早期作品的《貝武夫》上映,看到連這樣一部詰屈聱牙的古英文文學傳奇都能被改編成動作片,找來人氣明星安潔莉娜·裘莉主演,令人不得不佩服好萊塢的能耐。

不是移植!改編電影的藝術成就

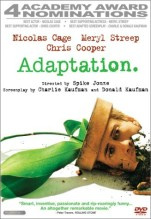

俗爛的文學改編電影固然令人為之氣結,看過美國編劇奇才查理·考夫曼略帶自嘲性的電影《蘭花賊》的觀眾,必定會同意精彩的改編絕對是不下於原創劇本的藝術成就。在這部關於電影改編的精彩影片中,尼可拉斯·凱吉飾演編劇考夫曼本人,為了把一本關於一個蘭花賊的小說改編為電影,受盡煎熬。影片中考夫曼同為電影編劇的孿生兄弟巧妙地把編劇作家在小眾藝術與大眾市場之間掙扎的精神分裂狀態直接化為劇情,同時也讓編劇一方面有非常藝術電影式的徬徨內心獨白片段,也讓他與改編對象的小說家以及小說中的人物(蘭花賊)在劇情中發生類似通俗動作片的互動情節,既深刻呈現編劇在改編過程中所經歷的創作艱辛,也讓改編(影片的英文片名就是「改編Adaptation」)成為推動劇情的元素,精彩處令人拍案叫絕。影片明顯要為「改編」受到輕視發出不平之鳴,彷彿指著你的鼻子說:「這就是電影改編!」在看完影片後,你也只能對這位曠世編劇奇才佩服得五體投地,帶著謝意回敬:「謝謝教誨!」

《蘭花賊》提醒所有編劇與觀眾,電影改編的藝術絕對不是僅將文字或舞臺原著移植到另一媒介而已。我們可以拿另一部精彩的文學改編電影為例,說明編劇或是導演如何透過「改編」將兩個或是多個文本結合,創作出文學性與電影感俱備的作品。前面提到的加拿大導演艾騰·伊格言一九九七年獲得奧斯卡金像獎最佳導演與最佳改編劇本提名的《意外的春天》,是改編自美國作家羅素·班克斯(Russel Banks)的小說,影片以一個小鎮的校車車禍為故事的中心,呈現這個小鎮的居民以及趕赴來協助/推銷法律訴訟的紐約律師如何面對這起幾乎將小鎮的孩童盡皆淹沒的車禍。這是一個發生在美國的真實的事件,伊格言電影版的改編面臨的第一個問題就是小說如何將原本是由四個角色各自的獨白所組成的文本,改編為有清楚敘事發展的故事。在小說中,讀者是從他們所透露的片段中自行去拼湊出整個故事的樣貌。校車的車禍只是引導讀者得以窺知相關人物複雜的生命與生活脈絡,包括校車司機桃樂瑞絲與中風的先生;越戰老兵比利與病故的妻子;在車禍中倖存但半身不遂的啦啦隊隊長妮可與性侵犯她的父親;紐約律師米契爾與他有毒癮的女兒。

這樣一部對於美國社會中存在的多種社會問題提出批判的小說,當伊格言把四個敘事觀點簡化為律師與妮可二人時,故事的內涵無可避免也產生了微妙的變化:電影故事裡大人世界與孩童世界的觀點被對立起來。大律師利用居民的憤怒誘導他們投入訴訟以獲取高額賠償,這個對於小鎮居民之間情感傷害極大的行為,最後在妮可以作偽證的方式予以瓦解,讓小鎮得以從災難中重生。或許因為如此,當伊格言跟朋友講述他的改編劇本構想時,有朋友便脫口而出說:「這聽起來很像是《吹笛手》的故事!」據伊格言說,當他聽到這個回應時,全身起了雞皮疙瘩,因為確實如此。於是他在電影裡加入了第二個改編文本,就是英國詩人羅勃·布朗寧的《漢姆林的斑駁吹笛手》(The Pied Piper of Hamelin)。這首長詩一方面由妮可哄比利的孿生小孩入眠時作為床邊故事朗讀,另一方面,也成為從妮可的觀點來看這個忽略孩童福祉與權益的大人世界的旁白。

布朗寧的詩作表面意義是小鎮官員與士紳們不遵守對吹笛手協助清除鼠害後應付酬勞所帶來的慘痛代價:孩童俱被帶入山洞中消失。但詩中的主要含意是批判英國維多利亞社會重利輕文的價值觀。然而在片中聽故事的小孩就質疑:如果吹笛手有魔法,為什麼不利用魔法讓鎮上的人付錢,反而要傷害小孩?伊格言利用小孩天真的童言童語直指這個童話以及片中幾個大人看似疼愛孩童,實則並未真正從孩童的觀點去看世界。從天真、單純的孩童觀點來看以法律、利益考量為主的成人世界,所看到的只是貪婪與冷漠無情。影片中妮可不只朗讀布朗寧的原詩,讓描述吹笛手欺騙山洞裡有天堂般的美好世界的旁白,凸顯她父親與律師史蒂芬這兩位就像吹笛手在誘騙與傷害孩童。影片最後更讓妮可用詩的旁白形式來表述自己的想法,配合全片帶有中古世紀味道的配樂,使得影片成為一部說給大人聽的「童話寓言」。

文學世界與電影世界各有千秋,近年來電影改編也越來越受到學界重視。除了已經發行多年的《電影/文學》期刊外,英國去年有一本專門針對電影與劇場改編的學刊發行(Journal of Adaptation in Film and Performance)。喜好從電影回頭去欣賞文學的讀者也可以參考美國三河出版社在二○○五出版,收集三十五篇曾改編為知名影片的英文短篇小說集。國內的皇冠雜誌社在一九八九年也曾出版《黃春明電影小說集》。文建會設立的《電影筆記》裡也有多篇關於臺灣電影與文學改編的專文。對於本文可能的國文教師讀者而言,國內教育長久以來偏向單一思考,文學改編電影正好是提供對照觀看的最佳教材。如能在課堂中引介學生欣賞、討論、比較與分析,對於培養學生多元美學欣賞與對不同觀點的思考批判能力助益良多。(作者任教於國立中央大學英文系/電影文化研究室)

編按:感謝龍騰文化事業公司授權轉載。同時也感謝黃韻光小姐提供的協助。