我們心中的法西斯:談費里尼《阿瑪柯德》

|

這個變成「成人」的精神目標,到底意味著什麼?就算我承認有變成成人的可能性,可是一個人變成成人以後要幹什麼?你們遇見過「成人」嗎?

|

法西斯如幽靈,一直盤旋在二戰後義大利電影上空,陰魂在70年代再被召喚,具有作者意識的導演們,不約而同回到墨索里尼掌政時空。為反法西斯英雄傳奇樹立雕像的時代已然過去,導演們進一步走入法西斯主義者的內心,正邪不再明確對立,選擇立場與靠邊站的界線變得模糊,這一場清算也異常困難苦澀。同時,電影城(Cinecittà Studio)片廠外正經歷社會轉變:工人和學生運動失敗,十年經濟增長的尾巴換來政黨體系腐敗,政府與黑幫關係緊密;銀幕上,意粉西部片(Spaghetti Western)、鉛黃電影(Giallo)和色情片更吸引觀眾。為什麼這時候要來一次看來不合時宜的集體招魂?

貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)1970年的《同流者》(Il conformista)、《蜘蛛策略》(Strategia del ragno)解構法西斯份子扭曲的內心,無論是前者只想隨波逐流的「同流者」,還是後者回故鄉的兒子,發現被尊為反法西斯英雄的父親當年勾結法西斯的真相,在社會道德觀蒙昧不清的時代,有多少是只想在群體中找個安適位置,又有多少只是在扮演角色?法西斯主義引發追隨者的狂熱與虛無,令自我認同混亂,令個體慢慢解體。維斯康提(Luchino Visconti)晚期的「德國三部曲」和莉莉安娜卡瓦尼(Liliana Cavani) 《狂愛》(Il portiere di notte,1974),皆流露出對納粹美學的迷戀,兩者如出一轍的地方,是沉迷於對美追求帶來的墮落感,無論出發點是怎樣形式的愛,法西斯是教人瘋狂的心靈根源,維斯康提直視頹廢貴族後裔,一群注定被時代淘汰的上層階級,擁抱法西斯言論,有如擁抱最後的救生圈。

對墨索里尼時期(表面上)最激進的批判,要數巴索里尼(Pier Paolo Pasolini)《索多瑪一百二十天》(Salò o le 120 giornate di Sodoma,1976)。前三部「生命三部曲」還在歌頒不受資本主義污染的原始身體的慾望和性,年輕人的身體一下子在此變成一場非人道、令人不安的祭祀儀式的犧牲品。性並不平等,只有有權力者才可擁有快感,一張張無辜青年面孔,被當權者作為褻瀆工具。但對於巴索里尼而言,他將薩德侯爵的世界拉到法西斯主義的目的,是針對人類世界即將面對新形式的法西斯——消費主義——而來,法西斯已是歷史遺物,其依靠宗教、家庭、國家和軍隊構建的歷史條件,在義大利現代化後已經消失,如今有新命題要面對。

或許我們也不能忘記安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的《中國》(Chung Kuo, Cina,1972),文化大革命如火如荼之時,安氏帶有距離的目光,正凝視著這群自我感覺良好的意識形態奴隸,比任何人更視覺化地表現法西斯式集體主義運作方式。反而是羅塞里尼(Roberto Rossellini),二戰完結後不久拍了「戰爭三部曲」歌頌反法西斯的英雄們,意識形態與戰前(曾執導如《白船》〔La nave bianca,1941〕等軍方資助法西斯電影)有180度轉變,但70年代的他沈醉在歷史、藝術史與宗教,講述哲學家和帝皇的故事,找尋自己心目中的理想型人格。他的沉默是認為早已回應過那段時期,還是在回避見不得光的過去?

費里尼(Federico Fellini)在70年代也交出了關於法西斯時期的作品。《阿瑪柯德》(Amarcord,1973)所描述的法西斯時期,顯得一派平常,法西斯並不抽象,也不關乎美學,並沒有多少表現法西斯份子暴行的場景,一片歡快氣氛下,左鄰右舍小人物上演一幕幕生活小事。稱呼戲中人是「法西斯主義者」似乎不太對,他們並不是罪大惡極、變態之人,只是一群沒有明顯政治意識的普通人。里米尼亦非義大利政權核心,這個後來成為渡假勝地的小城,不像戲中人吹牛般擁有輝煌歷史,出產過什麼名人。法西斯在這個小城的作用,是作為人類慾望、幻想和憧憬的催化劑,在學校、工作、政府與家庭的權威結構中形成,並深入生活各個層面。

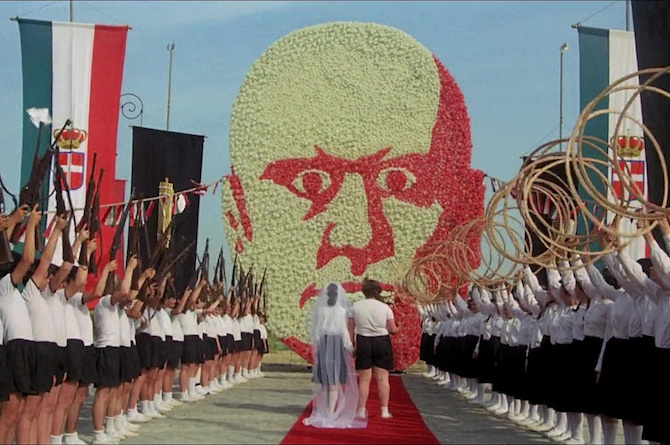

對於壓迫他們的權威,民眾不單單順服,甚至傾向認同而不自知。穿制服集體體操,以及獨裁統治下種種必須的生活妥協,說明了那個時代的風俗,另外也有如儀式化的焚燒紙巫婆來慶祝春天的來臨(迷信),小胖子幻想在墨索里尼頭像前被見證和暗戀對象舉行傳統婚禮(慾望),還是小鎮居民傾巢而出徹夜等待大型船隻到來(權力)。根據心理學家Wilhelm Reich的解釋,中產或小資家庭背景者容易成為法西斯或納粹支持者,基於恐懼及逃避性解放自由,加上宗教的罪咎感,性壓抑嚴重女性尤甚。《阿瑪柯德》確實也有這樣的描寫,被村內一眾男性視為慾望對象的Gradisca(Magali Noël 飾演)就對軍官特別崇拜,費里尼亦透過其他人口中的似是而非故事,來表現出她對軍人的渴求,是為了追求美好生活的選擇。支持法西斯或納粹,其實是一種自我保護的機制。

法西斯時期與傳統專制政治的不同之處,在於擁有為數不少的群眾基礎,而費里尼的法西斯題材電影就將鏡頭落在一群無權民眾身上,進而開啟探討:法西斯主義如何導致人們去熱愛權力、渴望獲得那正宰制和剝削我們的事物。法西斯統治下的群眾心理,如傾向服從權威、讓渡個體自由、追求外在認可賦予的榮耀與責任,甚至令個體在長期不忿下產生殘酷施虐行為,歸根結底來說,源自專制家庭和社會對力比多(libido)的壓抑。長期壓抑個人能量的權威家庭和社會結構,在每個人心中都植下了法西斯的種子,只要遇上適合土壤,就會發芽生長。因此,費里尼不僅為義大利黑暗時期提供了政治解釋,也是理解其民族特性的重要線索。

儘管影片譴責社會長期處於青春期的長不大狀態,並說明拒絕個人責任是義大利社會的特徵,但從未淪於教條式指責,《阿瑪柯德》比其他法西斯主題電影處理更多的,是他設法通過人物的私人生活來細讀法西斯時期的公共生活圖像。福柯為德勒茲和瓜塔里的《反伊底帕斯》所寫的序中,對法西斯的觀念更能詮釋當時候歐洲知識份子們的想法:「這種種群眾本能,建立在一種被人引領的慾望上,希望有別人來規定自己生活的慾望。這種慾望因為希特勒、墨索里尼、法西斯在歐洲令人矚目,到現在也依然存在,使我們都處於病態之中。」費里尼所寫的《虛構的筆記本》中其實有相近觀點,他進一步將法西斯和青春期連結,認為那一個時期,是一場一直未完結的青春期,永遠都是一個「孩子」,沒有責任感,享有讓人為您著想的安慰,同時,叫人擁有這種浪擲時間的自由,只允許您培養荒誕的夢想,而這些習慣於父權規限、快感慾望不斷被延後的人,年歲增長後容易變得聽話、順從權力。

然而費里尼針對這群人的態度不是批判,相反地,他擁抱這群曾經一同生活、一直活在他想像之中的普通人,亦只能這樣,才可以對電影中的法西斯有如此自述:「如果不將法西斯等於我們愚蠢、狹隘、空想的一面,就不能擊敗它。」不過,這不是說費里尼所描述的年青人,必然就是未來的法西斯主義者,他們也有在暗暗對抗大人世界——這種對抗是將精力放在無謂之事上。費里尼和巴索里尼一樣,透過一個個場景和生活事件,「暴露」城鎮居民於虛假理想、英雄壯舉和浪漫愛情傻氣夢中。而前述種種,也是仍存在我們身上、腦中、日常生活行為中的法西斯主義的種子。

小丑和羅馬是他過去揮之不去的創作主題,里米尼也是,費里尼要清算的不只是法西斯,還有過去的創作元素。回到出生地這件事,早在第三部作品《小牛》(I vitelloni,1953)就做過,但《阿瑪柯德》不太一樣,費里尼沒有真正回到自己家鄉拍攝,從《導演筆記》(Fellini: A Director's Notebook,1969)起,他再沒離開過羅馬電影城,戲中一景一物都在片廠搭設,合乎心中想像,正如《羅馬風情畫》(Fellini's Roma,1972)、《愛情神話》(Fellini-Satyricon,1969)、《卡薩諾瓦》(Casanova di Federico Fellini,1976),片名即有意強調是他的版本,真實與否並不重要。《阿瑪柯德》虛構小鎮中的所有角色,都比生活更大(bigger than life)且帶諷刺性,這些人物或許來自年輕費里尼的真實經驗,但回憶在講述過程中如夢境般變質,電影也未對那個時代做嚴謹重建。因此,不可一口咬定這是一部自傳電影,這只是謊言和真理之間的技藝施展。如果《阿瑪柯德》有自傳成分,那麼費里尼是哪個角色?而他自己又為何拍了一部關於自己卻否定一切源於自己的電影?一如「阿瑪柯德」(Amarcord)這個自創字,據說它的發音與羅馬周邊一種方言裡「我記得」的發音類似,不過費里尼又聲稱這只是一個神秘又俗套的字詞。

瀰漫在天空中,一大片馬勃飄到里米尼,村民們說,這是夏天到來的徵兆。馬勃是一種以冬天枯死後的腐葉當養分,夏天濕熱雨後再從草地冒出來的菇菌,未成熟前是白色,成熟後為褐色,飄在《阿瑪柯德》片頭片尾的,都是未成熟的白色馬勃。里米尼究竟是一個怎麼樣的地方?這位說謊者說,這並不重要,因為這是費里尼心目中的里米尼。■

註:本文關於法西斯主義的討論,參考端傳媒《許寶強:為何民眾會支持法西斯?》