《鳥是海與樹的孩子》:將家書寫成一首靈性的詩

葡萄牙新銳女導演卡塔莉娜.瓦斯康絲勒(Catarina Vasconcelos)的首部長片《鳥是海與樹的孩子》(The Metamorphosis of Birds)是部不易歸類的作品,它如同海水孕育的不規則珍珠,閃耀晶瑩潤澤,卻滋長出無法被框限的感官空間及記憶型態。

這部回溯三代家族史的私密紀錄片,披著散文電影的開放形式,在不同人聲交織的絮語中,拼貼一幅幅靜物特寫、自然攝影,在聯想式的視覺構圖間勾連詩意,又不時穿插敘事電影的虛構橋段,藉演員肉身重現角色回憶、召喚已逝至親,全片曖昧遊走於實驗、紀錄、劇情的多重象限之間,形式乍似艱澀,但述說的其實是普世均能共感的親情主題。

隨萬物生長的家族記憶

電影始於一雙老人的眼眸特寫,凝望著西班牙印象派畫家索羅拉(Joaquín Sorolla)的畫作《母親》(一幅女子躺在潔白床褥上凝望新生兒的畫像),背景聲軌則是男子傾訴著對亡妻的思念、成年子女的牽掛;隨後觀眾的眼睛被帶往一個闃黑的斗室,滿桌的先人肖像在燈火中幽幽浮現,我們彷彿隨導演探訪著祖父母的老屋,在陌生卻親暱的小房間中,撿拾其家族記憶的吉光片羽。

隨後,一個男人的聲音以中性的權威口吻,敘述著男女主人翁的相遇相愛、成家立業,擔任船員的男人隨浪遠颺,女人則化為一株默默守候的樹,紮根於家園,蔭蔽六名年幼子女,直到他們開枝散葉,從雛鳥長成振翅離巢的大人後,才驟然倒下。

電影的前半段,宛如一部複調的交響詩篇,串接著第三人稱旁白、男女主角的書簡往返、童年軼事的重演、不同家族成員觀點的故事,甚至插入一段吉他伴奏的抒情吟唱,看似編造鬆散,卻在居家靜物、自然景物的孔隙間,形成呼吸般的韻律,吐納、流淌著對家人的親密記憶,並巧妙地在虛實之間轉換,例如:當觀眾聆聽說書人的口白時,光影掠過斗室,看似一組對室內空間的紀實鏡頭,此時一名玩捉迷藏的男孩忽從櫃子中爬出,瞬間將時空拉回半世紀前,將看似「現在式」的無人老屋,魔幻地切換至童年記憶的「過去式」場景。

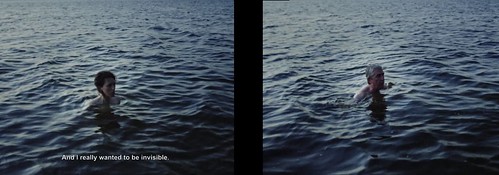

這些零散的詩化語言、靈光乍現的調度背後,敘事骨幹其實清晰可循:當影片演至中段,我們看見女主人翁走入河水,緩緩游至鏡頭之外,聲軌則搭配不同語言的「母親」一詞,我們才得知這個家的支柱已然坍塌,眼前景色轉眼入秋,安棲於枝頭的鳥兒在失恃後驚慌四散,化作幽靈般的存在,佇立於蕭瑟的家園,並開啟影片的下半篇章。

潛抑變形的詩意蒙太奇

在「母親死亡」的分水嶺之後,這幅家族史的素描戛然而止,逐漸變成作者凝視自我生命的肖像:我們看見一張空白的拍立得逐漸顯影,浮現出另一個女人抱著新生兒的模樣(對照片頭上世紀初的印象派畫作,顯然屬於當代的視覺媒介),聲軌則是導演瓦斯康絲勒自述喪母的悲傷記憶,她與母親的初遇及永別,透過簡約的音畫調度,悄悄地收攏在一張舊照片的特寫之中。

從導演的娓娓訴說,我們得知前半段故事的男女主角其實是她的祖父母,此刻的她,正試圖拼湊未曾謀面的祖母身影,並藉由父親多年前的「喪母」記憶,來反芻世代間共享的失落傷痕。

「變形」(metamorphosis)是全片的核心隱喻,它不僅是人物幻化為自然元素的比喻(男人是海、女人是樹),更是跨越性別、世代、生死、乃至感官疆界的流動遞嬗,導演引用中古世紀文獻,說明古人曾將特定季節因遷徙而消失的不同鳥類,誤認為同一物種的變異型態(例如春天出現的杜鵑,在秋冬變成了鷹隼),聯想、置換、虛構,是人類用來解釋未知事物、理解現實的本能,也因此,導演在片中不諱承認她在回溯家族故事時,添加了自己的杜撰與想像,藉以填補親人不願揭露的空白殘缺。

導演鍾愛使用許多聯想式的詩意蒙太奇,以及近乎複製貼上的相仿構圖,但有別於早期蘇聯導演激昂賁張、立竿見影的生硬蒙太奇(A鏡頭+B鏡頭=C意義的公式),瓦斯康絲勒則以一種舒緩、有機的節奏去編排鏡頭,不急於敘明畫面的意旨,而是歷經好幾組鏡頭之後的沉吟醞釀,才插入早先出現過的相仿畫面,近乎是一種潛抑的匹配剪接(latent match-cut)。

片中最關鍵的「變形」,發生在她自己與父親之間身影的疊合:一場戲中,我們看見導演半裸著身子,潛入海中,聲軌中她的聲音數著1、2、3……,彷彿正進行著一場換氣比賽;接著,一組組魔幻的自然鏡頭躍入眼簾:山嵐飄過丘陵的大遠景、縮時攝影下花朵綻放、倒帶畫面中已摘下的樹葉被女人的手「接回」枝枒、一顆夕陽靜靜沉入海中……;背景聲軌中,父女交替訴說各自如何在不經意的時刻,瞥見已逝母親的影子:她存在於隨季節更迭的自然風景、存在於她親手栽植的花卉、存在於自己溝壑鮮明的皮膚紋路、存在於親人的一顰一笑……,約莫相隔10多分鐘後,一個白髮蒼蒼的老男人從水面浮出,他正是導演的父親,這段女兒蛻變成父親的魔幻變形,說明兩人不僅血脈相連,更背負著曾「失去母親」的共同靈魂,將跨世代的生命經驗,串聯了萬物的循環不滅,不僅憑弔死者、撫慰生者,更將全片帶往洞悉自然的靈性高度。

複調的感官記憶:開拓聲音及觸感空間

除了文學性的詩化隱喻、聯想式的蒙太奇,本片在視聽層次上,亦打破了傳統上電影以視覺主導的邏輯,試圖拓展觀眾在聽覺──甚至觸覺上的感官世界。

在聲音設計上,導演刻意將旁白聲軌切換於不同人聲,進而對比畫面的寧靜簡約,觀眾得仔細去聆聽、分辨不同聲音代表的角色,才能抓住故事軸線;導演不諱讓多重人聲交疊,製造出眾聲喧嘩的層次感,甚至一度讓嘈雜的鳥鳴淹沒口述人聲,超脫人類語言的線性邏輯,讓觀眾的聽覺帶往文明之外的想像空間。

曾就讀美術學院的瓦斯康絲勒,除了在開頭引用印象派畫作,在拍攝室內場景時,顯然取材自17世紀荷蘭的靜物畫(still life)手法,在看似素樸的構圖中,用16mm底片的細緻顆粒、濃重的明暗對比(chiaroscuro)去捕捉物件的柔潤光澤、沉甸質地;描述母親對子女的掛念時,更一度拼貼了數幅聖母子像,用古典畫作隱喻親情。

當攝影機大量聚焦於物件、繪畫、植物時,觀眾鮮少能夠清楚直視人物的臉孔,人臉經常被切割成破碎的局部特寫、被樹葉及羽毛遮掩,或僅以若隱若現的斜側背影呈現;另一方面,導演使用了小巧的圓形景框母題,形成一種自然的圈入效果(iris-in),引導著畫面的焦點,似乎也暗示著視覺的侷限性,無法涵納浩瀚記憶的全貌。

電影中的男人是仰賴視覺的動物,出海的父親與水手們一直凝望著海平線,渴望著他們無法觸及的陸地、家園、和女人,男人視覺感官被架空的同時,導演卻也放大了女性的觸覺經驗,捕捉著大量手部的特寫,拍攝她們料理家務、撫摸樹葉、編織髮辮的雙手,如同旁白女聲所述:母親的手所知悉的事物比眼睛看見的更多,它們支撐了一整個家,撿拾並收納屋內的一景一物,守護了孩子們的童年記憶,亦撫慰了他們對於死亡的恐懼,就連貫串全片的書信唸白,也都是出自母親手筆的物質遺跡,隨後才轉換成片中的呢喃女聲。

除此之外,導演也刻意並置了迥異的感官空間,試圖召喚觀者不同層次的身體記憶,形成聯覺(synesthesia)般的奇妙感受,例如:我們看見一名年輕女子(祖母的女兒、導演的阿姨泰瑞莎)的湛藍眼睛,正被孔雀的斑斕羽毛搔弄,同時間她正在唱一首獻給遠方戀人的情歌,串聯了視覺、觸覺、聽覺的多重體驗;另一場戲中,祖父角色的聲音談及他航海時所看見的海馬,令他聯想到妻子宛如人腦的海馬迴,扮演了承載家族記憶的角色;不久之後,我們看見泰瑞莎以雙手編織自己的秀髮,再將來自母親手中的乾癟海馬標本,戴上自己的耳朵成為掛飾,手、耳朵、記憶的符號片段,取代了視覺主宰的單一敘事,形成一首多重感官流動的詩。

陰性家族詩篇,映射葡萄牙國族歷史

除了繁複的音畫媒介,導演亦採擷了諸多文本素材,來去架構這個以「母親」為核心的陰性家族史,除了引用梅爾維爾《白鯨記》中對航海的描述、巴西女作家Noemi Jaffe以猶太裔母親的集中營經驗為本的《盲人夢見什麼?》(What are the Blind Men Dreaming?),她在訪談中特別提及了葡萄牙文學史的女性主義經典《新葡萄牙書信》(New Portuguese Letters)對這部電影帶來的啟發,該書出版於1972年,正值是康乃馨革命的前兩年,全書由多名女作家共寫,如本片一樣匯集了小說、散文、信件等不同形式,難以被界定文類,內容則聚焦在薩拉查獨裁政權下的女性生命經驗,也就是導演祖母、阿姨所親身活過的年代。

換言之,這個家族故事所留給她的遺緒(legacy),不僅止於祖父母留下的老舊文物、代代相傳的親情記憶,更是一段葡萄牙近代國族史的深度剖面。

相較於多數歐洲國家早在二戰後便放棄殖民地,葡萄牙的獨裁政府直至七〇年代仍遲遲不願撤出非洲,對現為安哥拉、莫三比克等國的領地持續採取人口輸入、經濟剝削的高壓政策,進而引發了一連串勞民傷財的反殖民戰爭,並間接促成1974年葡萄牙國內的民主化革命。

因此,殖民時期的許多葡萄牙男人必須漂浪出海,成為維繫殖民地勢力的一份子,許多女人也承擔了保守價值的包袱,扮演賢妻良母,隻身在家園哺育兒女,導演深諳此點,並未耽溺於浪漫化祖父的水手身分、被大海分隔的愛情敘事,反而刻意在鏡頭前置入非洲的郵票及文物、播放遙遠國度的傳統吟唱,並以旁白述說父執輩七〇年代參與反殖民革命的青春記憶,隱隱提示著葡萄牙殖民史的黑暗面。此外,導演也透過一段對屋內「插座」的長鏡頭凝視,來反諷女性的社會地位,透過葡文詞彙的陰陽性,延伸出當時男女所扮演的僵化性別角色:男人是可自由活動、到處亂插的「插頭」;女人則是固定在牆面的「插座」,儘管無法行動,卻提供了使全家溫飽的能源,當旁白描述著這段荒謬的性別敘事時,我們看見一名年輕的女子走入景框,將吹風機接上電源、吹起頭髮,用轟隆的風聲噪音蓋過權威男聲的旁白,形成一種挑釁的反諷效果。

女性影人的尋根身影

台北電影節曾於2015年系統性地策畫葡萄牙電影專題,以及影響該國電影美學至深、以安東尼奧.雷斯(António Reis)為首的「雷斯學派」,雷斯擅長以沉靜的詩化語言、靈動勾連的剪接節奏、揉雜虛構與紀錄的敘事框架,演繹葡萄牙歷史和底層人民的故事,形式技法乍聽下與本片聲氣相通,然而,雷斯學派的門徒幾乎清一色為男性導演,瓦斯康絲勒也從未在國內學習電影製作,她的初試啼聲之作,卻比筆者過去看過的葡萄牙電影,更有種渾然天成的感傷詩意,直觸葡萄牙文化的「saudade」精神底蘊(中文可解釋為對失落過去的惆悵及想望)。

另一方面,本片對於記憶物件、音畫實驗的拼貼運用,不諱現身鏡頭前的反身自映,亦令人聯想法國新浪潮大師安妮華達(Agnes Varda)的《艾格妮撿風景》、《沙灘上的安妮》等作品。然而,華達的電影有種素樸的手作感及幽默,像是一個童心未泯、縱情嬉戲的老頑童;相較下,瓦斯康絲勒雖然年輕,她的身影卻反而更像是一縷蒼老的靈魂,四散於天地穹蒼,在自然元素與先人遺物中,尋覓幽微流動的生機。

過去許多女性影人,都不約而同地選擇在作品中追溯家族歷史、自我身份,以及失去至親的經驗(華達有一部尋訪家族史的短片《揚科叔叔》,此外必須推薦台灣上映過的《莎拉波莉家庭詩篇》,也是另一部反轉虛實界線、尋訪亡母秘密的女導演傑作);然而,《鳥是海與樹的孩子》不僅是一封情深意長、悼念母親的家書,更是一首吟詠亙古生命源流的詩篇,將人生在世必經的殤痛、死亡的記憶,包覆進花瓣般層疊的感官媒介,如魔術般羽化成一隻鳥,飛升至海天之外的靈性境界。■