《人肉搜索》:一部超驗的科技電影

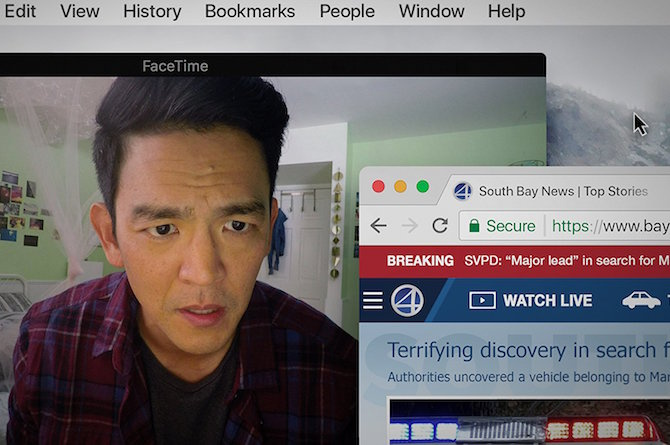

作為一部偵探、懸疑式影片,《人肉搜索》(Searching)以它「緊盯」著螢幕的形式——觀眾在電影院大銀幕所看見,完全就是以滑鼠與鍵盤操作的電腦螢幕(及少量手機螢幕),輔以鏡頭的推拉移切來說故事——相得益彰地佈下各種疑雲。細節呼應仍在這種類型的常規範圍內,當然,也跟其他探案片一樣,影片留給觀眾「領悟」的時間並不多,主打親情牌成為維繫整部影片的重要核心價值。

不過,我們就先拋開情感面這種過於主觀也流於表面甚至繫於機械化動機的東西——值此,父親的動機從一開始就點明並推動敘事:喪妻使得他將更加珍惜女兒,並在女兒失蹤之後將執著到近乎偏激地查案——即使不為此,影片仍存在幾個明顯的瑕疵,但這些問題也不是本片獨有,為了逆轉而在鋪陳時留有後路甚至衝突,僅為戲劇性效果而存在,許多電影比比皆是。

於是,真正留給觀眾的趣味,並非探案的線索,而是某種依賴默契的神秘性。比如,為了找到女兒臉書的密碼,輾轉連接到亡妻的信箱,而在那裡,他猜中了妻子信箱的密碼:女兒名字加401,推估可能是女兒生日,於是女兒因為擁有牡羊座講義氣的特質,才讓片中她一個至關重要的行動合理化了。不過,編導一定不在乎觀眾是否發現了這一細節,畢竟不合邏輯的地方不在少數;但,就像希區考克說的:「我最煩邏輯了!什麼是邏輯?只有效果才算數。」

《人肉搜索》的導演必然也是這種論調的信徒(那些打著偵探懸疑旗幟的故事,哪個不是?),案情的四次轉折也不過就是符合了最常規的戲劇安排罷了。甚至連片中已經藏得很好的種族議題這種政治性,也如此合情合理而說了等於沒說。

但它本質上畢竟是一部鬥智的影片,於是一切可見的設定都容有反面聯想。一方面是設定與解設定之間的對立,這裡勢必又再牽涉到權力機制的不對等;二方面是配合了人們相信虛擬世界必然擁有著與真實世界全然相反面向的刻板印象,於是觀眾先是順應情節推進之初,接收對女兒的刻意抹黑,這些抹黑還只是伏筆。在轉進第三幕必須遭遇的更大變故時,還將這種負面性融合了影片最重要的核心價值(親情)——直到那裡遇到了死胡同;最終才揭示出這項核心價值原來具有兩面性,且還要進行更大的對抗。

所以,就像攝影機看似總守在電腦前面(如果沒有記錯只有一處不是如此)那樣純粹,父親電腦中也偶有一次是關於工作而不是親情,電腦也乾淨到除了一家人的經歷與回憶之外,基本放不下其他任何訊息。只是,作為一種替換(再一次:符合影片形式的整體構想),很公平地,這一家人也始終存在擬像之中。而擬像原本就具有模擬、模仿、再現,但終究不是本質的特性。因此,這種表面性是由形式決定,反過來加深了題材的內涵:父親唯有在女兒(自擬像中、現實中)的缺席開始,尋找她的實體。父親不在場式的在場成為前提。

一旦挖掘出這部作品如上所示,在形式與內容的交融後引出的哲思,那麼就能理解片中一切具體的設定又是如何指向一種全然虛空的抽象性。從根本來説,影片的存在是立基在人們對於電子媒體的認知與期待,或說,這似乎是一部理所當然的影片,所有的構成也幾乎都是理應如此的呈現,問題是,觀眾能否思考到種種的反面性。

所以,按照刻板印象來設計:從Windows到蘋果,裝置有如「進化」並作為「視界」的有效延伸,同時也成為觀者(片中的父親與片外的觀眾)想像的實踐。當你想要個人直播,就給你直播,而那位常客突然登入與迅速登出,製造了一種假象,而這種假象是觀者自以為的那個想像,實際上它卻蘊含了強大劇作資源,以及更重要的:反派的超強行動力。當你想要視訊,就給你視訊,甚至監視器;自然還少不了個人裝置無法觸及的新聞直播與警方的連線畫面。然而影像本身的實質性也被架空,一如觀眾很可能對最後的場景想像出一個更加嚴峻因此較具說服力的模樣。

在女兒失蹤開始的一小段時間內,影片像是一份獻給家長的「如何打開孩子虛擬世界」的教學手冊,但是功夫也就那三兩下,其他時候只能透過隱藏來釋放戲劇性。比如,我們總是比父親慢一步,那是因為我們缺乏全景,基於電腦景框的有限性、重新取景的離心力,不完全的訊息始終將觀眾置於不利的立場。父親必須有個理工科背景。他的滑鼠似成為拼圖的自動裝置;但父親又總是比反派慢一步,同樣保留了權力機制下資訊與手段不對等的無力感。這才引出始終貫串影片但壓到最後的終極武器。

如此一來,跨視窗、跨平台,而更重要的是跨圖層的超連結,終究只是人與人鬥智之下的工具。而在這種前提下,也只有在「比誰的親情更深」的均勢角力中,才為了一場沒有贏家的比較爭得你死我活。行動核心與報酬再次反映了電腦世界的遊戲本質,它微小的形式(儘管不是原創)也在(觀眾)無限增殖的情況下,女兒百變的虛像終究收攏在單一的、在父女強烈的牽絆下所形成的信仰。「以小博大」的精神,事實上也成為本片執行的重要指標以及現實世界中的報酬:不到一百萬美金的成本,已經在全世界贏到超過50倍的票房。■