【雄影】掙脫威權的束縛──米洛斯福曼反叛精神下的自由旗號

被視為電影史經典的《飛越杜鵑窩》(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)和《阿瑪迪斯》(Amadeus),皆是出自奧斯卡屢屢獲獎的米洛斯福曼(Miloš Forman)之手。他雖擁有美國國籍,卻是一名捷克導演,受政治環境影響,其創作才華亦隨著布拉格之春,飄往美國落地生根。同時,尋覓他多年所嚮往的自由,釋放那源源不絕的電影天賦。

1932 年,出生於捷克近郊恰斯拉夫(Čáslav)的米洛斯福曼,父母於二戰期間死於納粹集中營,從小由親戚扶養長大。18歲時進入捷克國家電影學院(FAMU)就讀,隨後加入電視台展開紀錄片拍攝。他以紀錄片經驗為靈感,通過非職業演員和即興對話,真實捕捉人物情感,於街頭拍攝完成首部長片《黑彼德》(Black Peter)。電影以父親的質問看察,暗喻共產社會的監視控制,呈現男孩成長的迷茫無奈,被視為捷克新浪潮的開山作品之一。

或許因為出生及生活在捷克斯洛伐克共產黨的威權統治下,也受過祕密警察的嚴厲監控。當時從捷克國家電影學院出身的導演們,痛惡主流電影的虛假失真,因而選擇將攝影機擺置於日常生活,拍出人物最真摯的情感。多數影像兼具人性關懷與社會現實批判,以幽默喜劇的方式,回望社會現狀的悲情與無助。這一批導演們的起義實踐,也迎接捷克電影新浪潮的到來。

米洛斯福曼的電影血液同樣流有一股反叛精神。這樣的「反叛」非也叛逆,而是希望逃離威權的掌控,重拾對自由的話語權,而這份渴望所顯現的程度,即是批判政治的暗喻與明示,也於捷克和美國時期的作品呈現有所不同。

在捷克所拍攝的早期作品中,以男女愛情為主,政治隱喻為輔,進行對自由的試探與摸索。從《黑彼德》中少年身在父親責難下,仍渴求愛情的尋覓與窺探;《金髮女郎之戀》(Loves of a Blonde)藉由對自由愛情的信任承諾,揭露道貌岸然的虛偽謊言,也拆穿荒唐行事的決策體制;到《消防員舞會》(The Firemen's Ball)則用一把無辜百姓火,燒醒貪玩享樂的昏庸官員,更戳破國家榮譽的尊嚴藉口,顯露集權主義的傲慢愚蠢。父親、軍人、男性和應要拯救百姓的官員,透過一件件荒謬事蹟,利用父權角色的暗喻,反諷威權體制的歪斜。這不懼社會氛圍的批判勇氣,也奠基福曼日後的電影印記。

1968 年,蘇聯入侵捷克斯洛伐克,布拉格之春隨之爆發,米洛斯福曼也被迫離鄉,前往美國好萊塢發展。因自由風氣的改變開放,讓福曼的多數作品,大膽以反主流文化先行,並明示打著革命反抗的旗號,試圖從侷限中找尋屬於自由的破口。

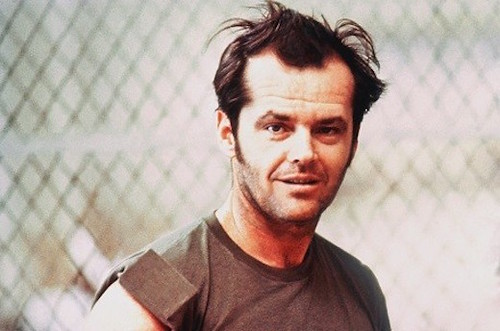

作品不論從不顧家庭管束而逃家的《離家出走》(Taking Off),對抗醫院箝制、推倒高牆奔向自由的《飛越杜鵑窩》,以長髮作為嬉皮文化的不妥協,直面軍權高喊反戰口號的《毛髮》;或於傳記電影中,《阿瑪迪斯》取材用音樂打破國家常規的神童莫札特,及《月亮上的男人》(Man on the Moon)藉反骨幽默激怒觀眾,開拓喜劇視野的安迪考夫曼。福曼總能利用過往對體制的不滿與反思,藉狂放不羈的反叛角色,轉化為對自由突破的渴求與希望,而電影中每每散發出的「反叛」,亦可說是「不自由,毋寧死」的精神,也正好對應到米洛斯福曼的人生際遇。

雖是具真實寫照的社會寓言,卻非也訴諸最直接的政治批判。米洛斯福曼擅於觀察人物的互動關係,環視社會環境變化,以家喻國,添加父權的壓迫與掌控,同時直指官員的迂腐及無能。舞會、音樂與愛情皆是他的電影符號,以喜劇糖衣包裝,誘發成一場無法收拾的鬧劇,最終徒留悲劇的唏噓哀愁。在嬉笑中油然而生悲鳴,亦對威權體制做出最犀利且深沉的諷刺。

對於米洛斯福曼而言,他將勇於反抗發聲的人民皆視為英雄,不管是《飛越杜鵑窩》用生命換取自由的精神鬥士、《毛髮》中絕不屈服剪去飄逸長髮的嬉皮士,及願為國家出征對抗越共的美國軍人,或是《阿瑪迪斯》裡不顧道德規範,忠於音樂堅持如一的莫札特。米洛斯福曼的電影人生,即是在掙脫威權的束縛底下,以反叛精神揮舞著名為「自由」這面大旗。■

.今年高雄電影節(10/19-11/4)將推出「大師致敬:米洛斯福曼」導演專題,文中所提的七部米洛斯福曼經典電影,包括《黑彼德》(數位修復版)、《金髮女郎之戀》、《消防員舞會》、《飛越杜鵑窩》、《毛髮》、《阿瑪迪斯》(導演版)、《月亮上的男人》都將於影展期間放映。