性別辯證與美的極致:篠田正浩的《心中天網島》、松本俊夫的《薔薇的葬禮》

李察・昆(Richard Quine)導演、喬治・艾克賽若(George Axelrod)編劇、奧黛麗・赫本主演的1964年美國電影《巴黎假期》(Paris When It Sizzles)宛如電影史的集大成,進出各樣「類型電影」(偵探片、間諜片、歌舞片、西部片、恐怖片......)並奉上「後設電影」,跟史丹利・杜寧導演、奧黛麗・赫本主演的《儷人行》(Two for the Road)把主流電影往雷奈/費里尼意識流傾斜,讓這兩部電影既是奧黛麗·赫本所有雅俗共賞電影中最非主流的嚐試,又反映出1960年代一些電影導演求新求變的夢想與熱情。日本這邊,松本俊夫的《薔薇的葬禮》、篠田正浩的《心中天網島》、大島渚的《新宿小偷日記》也各自尋求更多更新的可能性,讓人驚艷。

1969的《薔薇的葬禮》流露出許多電影的影響。《巴黎假期》算是相對非主流;相形之下,《薔薇的葬禮》就極度「不主流」了,它取經的對象都昰1960年代的現代主義前衛大師啊!

美美的男孩Eddie(男演員Peter飾演),或者說跨性別男孩Eddie,跟男友的汽車一路行駛,Eddie望見路邊的「媽媽桑」(鴇母)而焦慮,而想回頭。但汽車繼續開下去,劇情也一直推展下去。可是啊可是,一經歷過後,畫面又回到Eddie與男友駕車,又望見路邊的媽媽桑,Eddie又在焦急。像不像上承法國電影大師雷奈1961年的《去年在馬倫巴》(Last year at Marienbad)?而多少年後還有《蘿拉快跑》接棒持續下去!

《薔薇的葬禮》(Funeral Parade of Roses)三不五時映現字卡,大多在「薔薇」一詞打轉,在薔薇這樣、薔薇那樣間變換/變幻,或是,起初是薔薇與葬禮,往後有薔薇無葬禮,依稀看見雷奈《去年在馬倫巴》的「是去年?不是去年?在馬倫巴?或不在馬倫巴?」這種趣味。同樣,也很可能「啟後」到楊德昌《恐怖份子》中,人人都是恐怖份子;王家衛《東邪西毒》中「有桃花?無桃花?一株桃花?一片桃林?」的提問,甚至桃花可以是樹,也可以是女孩的名字。至於字卡,或許師承高達的電影。

一本書?一個筆記本?封面有「父歸來」字樣,書簿裡面夾著一張幼年的Eddie與父母的合照,照片中父親的臉事後被塗黑。雷奈1963年電影《穆里愛》(Muriel)裡,男孩貝納在一堆信件中,不是也有過照片裡的其中一人臉被塗黑嗎?是不想記憶?或者埋藏怨恨?Eddie現今跟一個男人做愛,彼此事先不知情,那人見到照片你我方知他是Eddie的生父。男人隨即自殺,濺出一灘血。Eddie晴天霹靂,萬念俱灰,竟然刺瞎自己左眼。1969到1970年間,日本上映了義大利導演巴索里尼電影《伊底帕斯王》(Edipo Rex)。《薔薇的葬禮》映現過《伊底帕斯王》的海報,日文標題是《地獄》。松本俊夫移花接木,把古希臘悲劇伊底帕斯殺父娶母,改頭換面成父「子」做愛,兒子Eddie又男又女。多年後,蔡明亮電影《河流》在男男流動的同性戀三溫暖浴室房間,展演了一場父子交媾。Eddie常常望著鏡子,鏡中鏡外,雙重自我。沒看鏡子的時候,經由服裝與化妝,他由男身扮成女形,又何嘗不是雙重自我呢?《薔薇的葬禮》也跟《巴黎假期》一樣,映現過「快動作」(快轉),荒謬?喜趣?世事匆匆?

篠田正浩問Peter,扮演Eddie 演出這部電影,拍攝得是否順利?此情此景,Peter等於是從電影(故事)中走進現實生活,演員從角色中跳脫出來,比高達電影的「疏離」更明目張膽。篠田正浩顯然是扮演自己;影評人淀川長治也現身說法,扮演一位影評人。《薔薇的葬禮》的形式自由狂野,由此可見。

《薔薇的葬禮》不僅辯證性別議題(男/女/同性戀/異性戀/扮裝/跨性別),還分析批判政治權力、國家暴力、軍警鎮壓,更省思電影與社會、電影的真假虛實,與篠田正浩的《心中天網島》、大島渚的《新宿小偷日記》相互輝映。《薔薇的葬禮》的攝影指導鈴木達夫後來為篠田正浩的《少年時代》効力而享譽。

黑白與明暗的絕美對仗:《心中天網島》

《心中天網島》取材近松門左衛門的原作,武滿徹配樂,富岡多惠子、武滿徹、篠田正浩共同編劇,成島東一郎攝影,粟津潔美術,篠田桃紅繪圖。法國作家惹內(Jean Genet)的《竊賊日記》與富岡多惠子的著作都被大島渚拍攝到《新宿小偷日記》中。《薔薇的葬禮》則向法國的惹內、英國的披頭四、拉丁美州的切・格瓦拉(Che Guevara)致意。

《心中天網島》以黑畫面開場,「聲音」先進入,才逐漸有畫面。畫面是人偶的頭部先亮相,隨後映現操控人偶的手,非常「後設電影」,更展示拼裝人偶(頭與身體)的過程。篠田正浩打電話來,他只用「聲音」演出(恰似後來楊德昌在《海灘的一天》為吳少剛配音、在《牯嶺街少年殺人事件》替林鴻鳴扮演的Honey發聲),說是要拍攝《心中天網島》劇場/電影,特地電話中請教一些問題。黑紗蒙面的黑衣人(黑子)接聽電話。

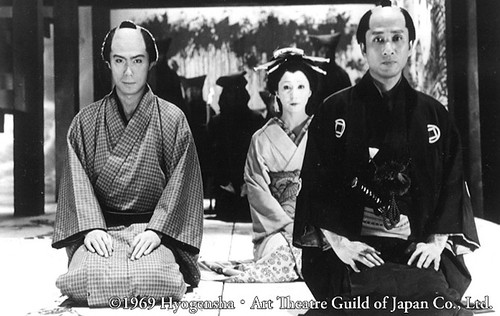

篠田正浩這部黑白電影把黑與白、明與暗、種種線條,以及大幅巨畫處理得美麗無比,讓人歎為奇觀。譬如深色衣袍男獨自走上淺白色的拱橋,迎面而來一群淺白衣袍男。黑白深淺,外加一人與眾人的對比。情節展演非常劇場,鏡頭連檢場、龍套般的人物(「黑子」)都不避諱,甚至讓他(或他們)在「看」主角(們)的經歷。

年輕俊帥的治兵衛(中村吉右衛門飾演)是位經營小本生意的紙店老闆,已有妻子小禦(岩下志麻飾演)與一雙兒女,但流連妓院,愛上小春(岩下志麻飾演),想為小春贖身,無奈心有餘力不足。明明已婚卻還瞞騙小春多年。小春不甘不願又不得不接別的男客,治兵衛只能在「格子窗」外黯然窺「看」(線條在片中非常重要既框住人媲美,人好像在囚籠;又阻隔人,讓人可望而不可及)。不但劇外人(那些檢場/「黑子」)在「看」劇中人,劇中人又何嘗不在「看」呢?

雷奈說電影是「時間」的藝術(譬如《廣島之戀》與《穆里愛》);高達說電影「光」的藝術,甚至是「光」的辯證(譬如《激情》與楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》) ;篠田正浩的《心中天網島》的明/暗線條、以及牆上與地上大幅巨畫讓「美術」與「劇場」分庭抗禮、彼此提攜,以及豐富多樣的「看」與「被看」與「不看」,簡直是在省思電影既是「視覺」藝術又是「看」與「被看」的藝術!

小春,因為職業迫不得已?或是由於個性,時而痴戀治兵衛,時而去向英挺俊帥武士孫兵衛門(潼田裕介飾演)訴苦抱怨。小春就像雷奈的《穆里愛》與費里尼的《愛情神話》(Satyricon)的人物有雙重人格? 篠田正浩的明星妻子岩下志麻以傑出的才華演出妻與妓兩位人物,兩種風貌、兩個身分、兩樣個性,或許觀眾你我還可以超越劇情讀出類似費里尼電影的男性所需要的女性是妻(的賢淑)與妓(的情色)二合一的功能。片中,有時會讓眾人(「黑子」們或週遭人物)集體僵立的如雕像,唯有治兵衛獨自行走穿梭,篠田正浩既師法雷奈的《去年在馬倫巴》又從劇場也有的特色取經。自由進出劇場與電影,讓劇場與電影讓劇場與電影相生相成,篠田正浩玩出了頂尖的實驗與創意。小春所在的空間,屏風旋轉180°,黑子們趕緊撤掉種種道具,赫然又是一番場景(劇場檢場們的換景取代電影剪輯!)

禦子是治兵衛的表妹/妻子,孫右衛門是禦子的哥哥。哥哥伴著一副臭臉的母親(治兵衛的岳母)突然來訪。岳母與大舅子一搭一檔數落治兵衛,惱怒他欺騙妻子去狎妓。最有趣的是說到驚人處,連蒙著面紗的黑子都瞪大眼睛轉頭望著!連沒資格表態的檢場都動容?

小禦呵護丈夫,頻頻幫著丈夫圓謊。好不容易送走哥哥、媽媽,丈夫又睡大頭覺,黑子把白方燈移到大幅字畫的地上,日景轉換成夜景。小禦把上方高處的燈點亮,背景牆上也是大幅字畫。小禦跟黑子一人一邊掀開棉被,但見治兵衛在被中流淚。你我見到臉的特寫: 小禦的、面紗中黑子的、淚流滿面治兵衛的。妻埋怨夫,難道不是為了那個小春? 小禦喋喋不休頻頻哭訴,邊說邊走到牆邊又返身蹲下猛搖躺著的丈夫:「這種事情絕對不會發生在已經有兩個孩子的夫妻身上啊!」小禦的動對比與夫的靜,小禦的說個沒完對比丈夫的默默無語,小禦的真情流露對比丈夫的「居心叵測」?或「不敢面對」?

小禦不要小春自殺,散盡家財依然不夠,外加所有衣服布匹全都交給丈夫拿去變賣。丈夫毫無主意,居然,要妻子想辦法:「小春贖身成功,今後怎麼生活?」篠田正浩的女性主義省思,洞見男性的沙文、自私、懦弱、無能。小禦的父親突然趕來,要小禦離婚。小禦說有丈夫對妻子不離不棄的誓文保障,不聽父命。父親大怒:「隨便向佛起誓,神佛也不會高興的。」人命關天,丈夫正要忙著去救小春,岳父彷彿正巧阻擋(沙特的「地獄就是別人!」又一例),小禦為丈夫求情父親加倍惱恨得連她也一同罵。

岳父發飆,低頭怒目「看」女婿,跪求的小禦抬頭「看」父親。父親發現(要去變賣的)衣物與包袱,女兒女婿大驚失色。連小禦孩子的外套都要賣?!女婿簡化是在剝女兒與外孫的皮!跪在低處的女婿困窘得頭更低著,跪在高處的小禦把頭別過去,都「不敢看」老人的責難與指控。)小禦告訴父親:「這個人對於父親大人來說或許是外人,卻是我的丈夫,是孩子的父親啊!」這場戲是神來之筆:演員的動作、走位,導演的場面調度,「看」/「被看」/「不看」,非比等閒。意識形態也是上品!被父權打壓的古代女性「挺丈夫的父權」對上「挺父親的父權」,讓兩種父權廝殺打!

篇幅所限,本片往後佳妙不能盡記。小禦跟小春彼此不嫉不妬,寧可犧牲自我,溢滿女性成人之美的光輝,映現男性的可鄙。小春求死前,與治兵衛在墳場墓地做愛,媲美往後楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》少男小四殺小明而小明垂危緊抱小四「愛與死」合體。收場鏡頭,男主角披頭散髮陳屍草蓆,畫面簡直是美的極致。

篠田正浩後來的《少年時代》,二次大戰末期都市男童獨自跟一群鄉下男童的短暫相處時光,宛如男童/少男版的男同性戀,友誼與愛情的模糊瞹眛好似《牯嶺街少年殺人事件》裡的Honey與小四,或小四與小馬。其實,篠田正浩電影中男童們的關係,楊德昌電影中少男們的合縱連橫、愛與被愛與不愛,都恍如整個社會的縮影,尤其是權力鬥爭與轉移,恰似照妖鏡,影射成人世界的政治寓言。■

|

▍延伸閱讀

602期【電影特寫】

|