【雄影】每個抽屜都是一個入口:奎氏兄弟(Quay Brother)電影

「在我們老舊、令人信任的衣櫃,在它塗滿著色劑的年輪上,在它的脈絡和木紋裝飾中,包含著多少古老、充滿智慧的苦痛?誰會在它們之中認出陳舊、磨平、磨光到都認不出來的五官線條、微笑和眼神!」

——布魯諾舒茲,<論裁縫的人偶,完>

人或作品都帶有深刻謎樣色彩的奎氏兄弟,一直是動畫界深富盛名的重要作者,但多數觀眾對他們並不熟悉,直到2015年,《黑暗騎士》、《全面啟動》導演克里斯多夫諾蘭拍了奎氏兄弟的紀錄片並擔任策展,在紐約「電影論壇」(Film Forum)放映奎氏兄弟的主題影展,且親自出席映後座談,成為了全球影迷矚目的電影事件,奎氏兄弟的作品由此展開新的旅程,走向更廣大、原本陌生的觀眾。

在談奎氏兄弟的作品之前,我想先快速討論何以諾蘭這麼受奎氏兄弟的電影世界吸引?他們乍看如此不同的創作歷程,又是否真有什麼可對話之處?

其實諾蘭和奎氏兄弟並沒有那麼不同!諾蘭早期的《Doodlebug》和《Following》中,主人翁為某個什麼所環伺、尾隨,由此陷入某種密室的迫近,那個幽閉、籠罩性的氣氛和奎氏兄弟的作品是全然相通的。而從《記憶拼圖》、《頂尖對決》、《蝙蝠俠三部曲》到《全面啟動》和《星際效應》,在明確起伏的情節之外,它們都貫穿著同一套對命運、生存處境的圖式。

在克里斯多夫諾蘭作品中,人被給定一個窄仄的處境,但降臨命運的所在,並非不可觸見的超自然,而是某個實體物事——特定的精神狀態、特定意志與技術、或甚至重新定義的比如夢和時間等日常元素。主人翁踏上與該對手搏鬥的旅程,可這是一場不對等的戰爭。不對等,非指勝負已定,而是它所透露的雙層處境;要抵住這個命運、不被吞噬,主人翁得發展出創造性的對抗,也就是說,創造一個新的世界,來取消或取代原本現成的世界。

熟悉與喜愛諾蘭電影的觀眾,進入奎氏兄弟電影世界的快速通關密語,正是那個後設、雙層、錯亂的生存意象。

|

|

|

圖:諾藍(左一)親自操刀紀錄短片《奎氏兄弟與他們的純真博物館》。

|

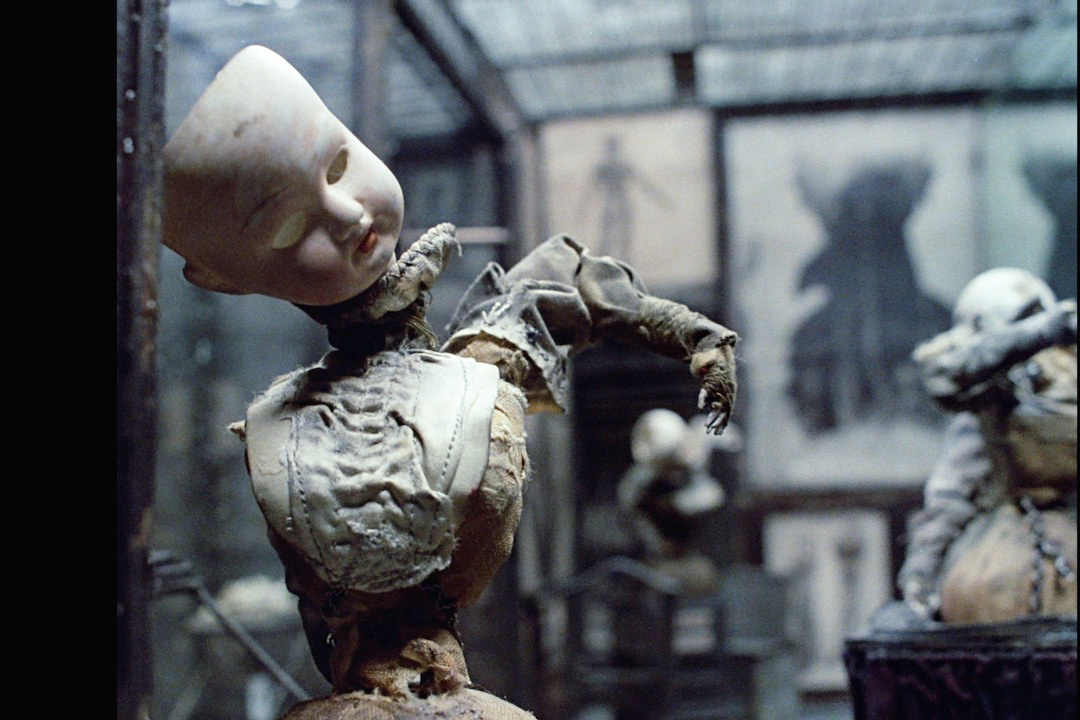

奎氏兄弟的電影是一些忙碌、細密、撩亂的獨立宇宙,那裡以人偶或物件為主角,無限放大、無限加快或放慢它的操作與運轉,這些電影多半沒有清晰的敘事線,但就像我們在克里斯多夫諾蘭電影曾看到的,奎氏兄弟的主人翁們,同樣承受著精細的專屬命運,他們所做出的對抗,將繞出一個不對等的繁複世界,隨著入戲,我們捲進那個迷亂的漩渦,夾在操偶師與人偶兩個身份,一個層疊的視界(vision)緩緩浮現。

要怎麼討論奎氏兄弟呢?奎氏兄弟多次在訪談中抗議,說不願意再被和佛洛伊德、精神分析與「超現實」(surreal)這字詞給連在一起。但我們或者可以從這裡開始,描出輪廓,掌握奎氏兄弟的作品在許多觀眾與評論者眼中的面貌,知道大家通常會如何理解它們,我們可以從這些被奎氏兄弟撇清的標籤啟程,摸索我們自己的界定方式。

為什麼會那麼普遍被說和佛洛伊德、精神分析與「超現實」有關呢?我想是因為,奎氏兄弟的作品是一個個擁有自己的時空與法則、自成一格的小世界,這裡的事物有我們想像不到的面貌、事件的扣連和運轉都很新奇,但他們像是毫無所知還有另一個現成、當然的世界成立,他們自顧自、泰然自若地轉動著那樣的日常。

如此景觀,最常出現在關於夢境、潛意識的討論中,那指涉平行、無直接相干的世界,而它們所蘊含與透露的訊息,被看為是對現實的隱喻或補充。也就是說,我們從潛意識與精神分析的文本汲取在現實未能領略的面向:它們之所以看來怪異,是因為我們還沒開發那部分的心靈風景,而它們之所以轉得順暢,在於那其實仍是我們的意識所接受的邏輯。

其實,儘管奎氏兄弟對此抱怨,我仍認為這是一個非常清晰與合理的理解路徑,也許只是太常被這樣講了,變成一種定型與陳腔濫調,令人擔憂要抑制了作者鏡頭下狂亂、流動的氣息。

|

圖:《噩夜航程》。

|

不過,我們或可就同樣的景觀,找尋另個理解路徑。如果說,不需要有所謂待隱喻、釐清與擴充的更優位的現實呢?如果說,無論我們過著怎樣的生活,但總之,仍存在有些深邃的微型世界,它們全然作為自己,不是哪裡的附庸或平行,讓我們放下自己的日常,直接去承認、凝視這些世界本身呢?

當評論者和觀眾、讀者,心中最掛念的仍是自己的生活,因此傾向讓文本,服務給大銀幕與書頁外頭的唯一現實,但創作者,他們可是完完全全活在那個世界裡啊!那裡的一切繁華或簡陋,就是創作者所陷入、穿越的生命。

從這角度而言,奎氏兄弟的電影,不要是誰的潛意識、不是哪件事切換表述(representation)、但內涵不變的新一形構,甚至,何必希罕某一個real,自己卻只是之於那個real的sur-real……,這些世界,自己就是宇宙中的原件,一個個含括起點、中間與終點的迷宮。人們得進來,在裡面迷路,度過暴雨與四季,才能掌握該作品的秘密;而所有在這裡看到的、學到的,亦帶不走,離開了作品,它們再剔透,就只是些怎樣也湊不完整的碎片。

奎氏兄弟的偶動畫最獨特的地方,或也可由此來看。奎氏兄弟的偶是不說話的,他們有很世故的表情、很複雜又精緻的動作,可以推想這樣的角色應該會有滔滔的話要說,然而,奎氏兄弟認為,一旦為偶配音,人們必定期望那得是玩偶該發出的聲音,他們不得不變得溫馨可愛,因為若是太深沈,觀眾會覺得不合理,認為那明明是人類才能駕馭的聲音與話語。而另一個原因在於,偶該說什麼呢,當這些電影裡一切如此歪斜而詭異,事物連動著就會產生意義,再要偶說話,會否因該些話語,讓整個世界又被吸進原本的現實呢?

|

圖:《斯凡克梅耶的神奇寶櫃》。

|

這次雄影的奎氏兄弟專題有部非常代表性的作品《斯凡克梅耶的神奇寶櫃》(The Cabinet of Jan Svankmajer),除了指出斯凡克梅耶對奎氏兄弟的影響,片名以及電影中主場景的「櫃」(cabinet),且透露了,觀眾對奎氏兄弟的想像,恰恰可由這意象收束。奎氏兄弟的每部作品都有多寶閣、藏滿秘密的抽屜的氣息,就算場景是臥室、客廳、甚至街道或某個工廠模樣的工作間,它們都給出一種「抽屜一推,關上了,就像不曾存在過」的封閉感。但反推地說,就像恐怖片中邪靈或神秘事物常從櫥櫃、抽屜搭乘著箱篋自不知名哪裡前來,拉開一個抽屜,原本世界再綿密,也有了重大破口,另一個巨大的故事正式介入。

奎氏兄弟的電影世界充滿奇觀,绮麗、精緻、詭異,像最黑暗的童話,像透露著不祥與惡夜的夢魘;但倘若被影像魅惑地就此停步,未免可惜,因為除了這些近乎暴力與絕對性的原創影像元素之外,奎氏兄弟更把我們帶進某個意識的處境。

那不是明意識或潛意識,而是不屬於你、卻量身訂做似地完美披覆你的,某個專注又私密的心靈:那裡可能正被施展了一個咒語、可能正在承受某極端的快樂或痛苦、可能在清醒與眠夢邊線上搏鬥、可能是一個裝置或機器被入了生命霍霍展開它的生命景觀……。在奎氏兄弟的電影裡,我們變得纖細、敏感、對事物打開全方位感官,但當電影結束,走出戲院,走出抽屜,我們很難具體記得什麼東西,卻像被灑了一身金粉,感覺自己,被偷走或被夾帶了什麼。

|

圖:《殘影斷片》。

|

要撬開奎氏兄弟電影這個寶盒,卡夫卡、布魯諾舒茲、羅伯瓦爾澤(Robert Walser)、斯凡克梅耶……等都是關鍵的參照點,其中許多且是奎氏兄弟直接在電影中引用、依據、改編或致敬的,從某個角度來看,奎氏兄弟宣稱由誰而來的作品,甚至可看成他們對該些藝術家或作品一篇篇非常特別又風格化的評論。

在各個參照點裡,我偏愛從彼得格林納威來接上奎氏兄弟。奎氏兄弟曾以一張合照在格林納威1980年的《The Falls》中飾演一角,該片是92個虛構人物或事物小傳記的彙整,而奎氏兄弟飾演的法拉利兄弟(Ipson, Pulat Fallari)共同佔用一個傳記,格林納威說,「因為他們是不可分割的」,虛構與現實中的雙胞胎兄弟皆然。該次的合作且間接促成了格林納威1985年的《一加二的故事》(A Zed & Two Noughts)。奎氏兄弟在上次合作時給了格林納威一名笑著的女人夾在兩兄弟之間的合照,催生了那個雙胞胎與一名女人的故事。

也許只是巧合,又也許如同奎氏兄弟電影會透露的那種萬事萬物以幽微但結實的牽連繫住並催生彼此的哲學,格林納威和奎氏兄弟似乎只是單純的合作,但格林納威在《一加二的故事》中那些由對稱而來的生長與衰敗,機械性和有機兩種秩序的揉合,又以及格林納威如《塔斯魯波的手提箱》的以手提箱和奎氏兄弟的cabinet的相通……,這是我最享受的解碼奎氏兄弟作品的旅程。

或者這正是奎氏兄弟帶給我們最大的意義,一個看起來決絕、自給自足的謎樣場景,竟到處都是線索。每個光點、運動、隱匿與浮現、建構與解構、被解剖地展現的繁麗的體內風景、駭人又迷人的小偶、鄭重又放浪的行為……,它們可以是謎題,也可以是答案,我們可以選擇各自的進入與破解,然後,獲得穿越該個心靈的獨一無二的感觸。