【女影】視角的激進轉換與酷異式引用/歪讀—專訪《美少年格雷與八卦新聞》導演烏爾麗克・奧汀格(Ulrike Öttinger)

無論是描繪「生而飲酒,為著飲酒而生」狂飲之境的《女酒鬼的肖像》(Ticket of No Return,1979)或是以「暗黑媒體帝國」操弄人心的《美少年格雷與八卦新聞》(Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press,1984),處處可見烏爾麗克・奧汀格(Ulrike Öttinger)特有的敢曝美學、怪誕奇想及性別擾動印記。一旦踏入奧汀格的電影世界,再怎麼迷惘迷路,也難以輕易踱出流艷詭譎的空闊奇景,蜿蜒而行的敘事走向,無特定目的地的漫遊,卻倏忽指引出前所未見的另類風景,一趟走來很難不染上一身絢麗斑斕。

原以畫家、攝影師身份活躍於法國巴黎的奧汀格,在1970年代踏入電影領域,自首部劇情長片《Madame X: An Absolute Ruler》(1978)於電視首次播出後,在德國引起不小騷動,一舉打下知名度。即使奧汀格在選角、幕後團隊的選擇與德國新電影多有所重疊性,她與柏林地下場景關係更為密切,比起其他同期崛起的新銳導演,她的電影始終處於較為邊緣的位置,也成為德國新電影(New German Cinema)運動中特立獨行的存在,其多元創作取向更遠超出新電影所能概括的範疇。

後於1980年代展開多部紀錄片的製作,多與旅遊誌、人類學/民族學有關,並以更為艱澀、極端具實驗性的電影形式為人所知,片長從半小時到12小時不等。除此之外,以風格化視覺呈現、獨特表演語言見長的她,同時跨足歌劇與舞台劇製作,經常一手包辦導演與舞台設計。近10年來,奧汀格不斷有電影作品產出,去年甫以新片《Paris Calligrammes》(2020)入圍多項國際影展,同年獲得柏林影展頒發相當於終身成就獎的金攝影機獎(Berlinale Camera Award)。此外,她也相當活躍於當代藝術領域,在美術館、藝廊展出畫作、攝影、裝置藝術、擴延電影裝置,亦以多種媒材的混合形式展出作品。

今年台灣國際女性影展的「一級玩家X異境幻遊」單元中,特別選映了烏爾麗克・奧汀格「柏林三部曲」終章《美少年格雷與八卦新聞》,趁此難得機會,女性影展有幸與奧汀格聯繫上,並將訪談稿整理刊登於《放映週報》。頂著一頭白髮的她,已年近80歲高齡,疫情期間也絲毫沒有停下創作腳步,為展覽籌備持續忙碌著。談起過去的作品,神采奕然,透過電腦螢幕也能感受到導演對於創作的極大熱忱,她也記得女影曾於2018年放映過柏林首部曲《女酒鬼的肖像》,笑著說下次何不考慮放映三部曲唯獨漏掉的《Freak Orlando》(1981)。短短不到一小時的訪問,如一場異境幻遊,也彷彿跟隨著奧汀格的腳步,走了一趟1980年代的柏林。

——後方是您的畫作嗎?

是的,這些畫作完成於1966年,當時我還住在巴黎,我的新片《Paris Calligrammes》(2020)便回溯了我的1960年代巴黎歲月。創作風格大致可歸類為歐洲普普藝術,若再細分下去,當時法國有一群年輕藝術家創了一個派別叫「新具象」(Nouvelle Figuration),「普普藝術」和「新具象」都可以是描述我作品的詞彙。我以畫家身份密集創作到1969年,爾後開始拍片。

——《美少年格雷與八卦新聞》完成於1984,歷經近40年後,您如何回看這部作品?

很有趣,這永遠關乎你想問自己什麼樣的問題?你所在意的事情為何?你在思考什麼?回頭再看,還是能清晰看見,我當時如何透過繞路,試圖談論某件事情,這是我處理「柏林三部曲」的方式,也解釋了為何它得是「三部曲」,每一部片皆有其特定途徑。

——今年台灣國際女性影展將您的片子收錄於有別於典型科幻片想像的異質科幻片單元。從您的早期作品開始,如《Madame X: An Absolute Ruler》,已可見到大量的科幻、超現實元素,這些元素怎麼來?您又是怎麼看待科幻類型?

我很喜歡玩一些類型元素,科幻絕對是其中之一,但我並沒有要去滿足大家對於類型電影的期待和想像,這些元素在我作品中僅是類似「引用」(citation)的存在。

要談科幻、超現實元素,得先談談本片的概念發想過程。當時個人電腦還尚未普及,超大型電腦則多作軍事用途。比方說美軍會將大型電腦藏在庫房,一般民眾無法觸及之處,這些電腦掌握了大量機密與資訊,同時支配著人民的生活。這樣的概念挪進電影裡,它長成一座媒體帝國,我還分配了三位助理給馬布斯博士夫人(Madame Dr. Mabuse),分別是Passat、Susy、Golem。德文很好玩,從女孩名「Susy」可聯想到「體制」(System)、「研究」(Research)這兩個單字,Golem則是指涉德國恐怖默片《The Golem》(1915),這部片和軍事也有些關係1。總之我就是喜歡玩這些名字,這個小細節也多少解釋了我創作的方式。馬克斯・恩斯特(Max Ernst)有一幅頗值得玩味的畫作,畫面中有個抽屜,抽屜是一種相對傳統的收納方式,但你可以放入記憶、書信,任何天馬行空的東西都能放。我也是在玩類似的概念,一方面你可以說那是舊世代的電腦,但同一個畫面中又有超現實、未來感十足的服裝設計和美術設定,我很喜歡這種混合體。

|

我希望影像能像巴洛克繪畫一樣「可視讀」,你先讀過畫面,讓影像中的多層含義進入腦中,再自行組裝。

|

——聽您述說創作的過程十分有趣,沒想到是跟舊式大型電腦有所連結,我反而是想到錄像藝術。的確片中可見多種元素、風格、媒材的拼貼與混合,是否能多談談拼貼的形塑過程?

我的職涯始於作畫,接著才開始拍片。早年我在畫廊展示我的畫作時,我也會帶一些黑膠,還有我作畫時隨身攜帶的書籍,對我來說,這永遠關乎了整個周遭世界,不只是畫作、音樂,也不只是文學,是整個周遭世界在啟發著自己,給予我靈感。可能只是跟朋友之間的討論、和朋友一起去看的展覽、日常生活,也不僅止於所見所聞,還有人們給予回應的方式與姿態。這些都是高度具有啟發性的,周遭的一切能聚集起來,自成一個宇宙。以很廣泛的光譜形式來看待拼貼(collage),這是主要吸引我的創作方式。尤其當我選擇將電影放置於畫廊、展覽空間時,場所的選擇與呈現方式又帶有特殊意義性,更加強調電影是在回應著周遭的其他媒介,回應著整個宇宙。

另一方面,我也是一位攝影師,除了單純展出我的攝影作品外,我也很喜歡將攝影作品與電影、物件、裝置藝術結合並置,就像我喜歡在電影裡混雜不同元素、風格,這些對我來說都是非常自然的事情2。

回到電影本身的創作過程,我會先從概念開始,再發展成劇本,但我的劇本些許不同,除了文字外,我也會放很多視覺參考。在我的電影裡,視覺呈現一直都是混雜的,比方說電影一開始,你會先看到、聽到滴滴滴──電腦文字排列入場的聲音,電腦的應用與呈現延伸到馬布斯博士夫人的媒體監控室,幾台電腦作為監控用途,我也弄了一台處理同步投影,因此觀眾也可以看到馬布斯博士夫人與三位助理的同步影像,彼此產生一種鏡射的效果,「鏡子」的意象在片中又有多種呈現方式和多層意義性。

剛剛提到馬布斯博士夫人的三位助理,助理來頭都不小,依姆.赫曼(Irm Hermann)是法斯賓達(Rainer Werner Fassbinder)作品中的固定班底,芭芭拉.瓦倫丁(Barbara Valentin)也常出現在法斯賓達的電影中。瑪格達萊娜.蒙特蘇瑪(Magdalena Montezuma)則長期與華納.雪洛特(Werner Schroeter)合作,我也跟她合作了不少次,黛芬・賽麗格(Delphine Seyrig)更不用說了,與法國新浪潮關係緊密又不僅止於此,早期她還前往美國演出攝影師羅伯特・弗蘭克(Robert Frank)的首部電影作品《摘我的雛菊》(Pull My Daisy,1959)3,關於「垮掉的一代」(Beat Generation)。總之,這些演員的背景與經歷都很豐富,也很能理解我嘗試要做什麼,她們都是「現代翻譯師」(modern interpreter)!更重要的是,她們也能懂我為何要去做一件不符合常規想像的事情,能跟演員達成這一層次上的理解是非常可貴的,更不用說這能延伸到其他層面,包括繪畫、哲學、文學上的相互分享。

黛芬・賽麗格跟我十分要好,創作時,我能想像她會怎麼看待這個段落,也彷彿能聽到她的聲音,所以我會先把她的對白寫出來。依姆.赫曼也是類似情況,對白可以先寫,她是很特別的演員,能夠在很嚴肅的片刻把荒謬、滑稽的感覺表現出來。

當我將概念延伸成劇本,劇本裡有文字、視覺元素,拍攝地點也差不多都找好了。「柏林三部曲」基本上都是在柏林拍的,那時候柏林圍牆還在,一部分的城市呈現廢棄狀態,所以在其中找點很好玩,你只要稍微更動、妝點一下場景,再為攝影機找好角度,畫面一下就到位了。我花了一整年的時間四處探索、拍照,尋找現成的場景,真的能找到一些完全出乎你意料之外的場景,大樹從廢墟間長出來,公園也挺有趣,不過柏林的工業場景最精彩了,蒐集場景的過程是很美好的經驗,在柏林拍攝實在是太好玩了!現在的柏林完全是另一個樣了,有柏林人問我片中場景在哪取景,他完全認不出來,也不可置信這都是在柏林拍的,我說:「是在柏林拍的沒錯,你看看周遭,都在這裡!」

——我最喜歡的部份是,要進入馬布斯博士夫人的媒體帝國,你得先經過下水道。

沒錯,我進入地下世界,那裡聚集了整座城市的污穢和垃圾,偶爾也會有好事發生(笑)。

|

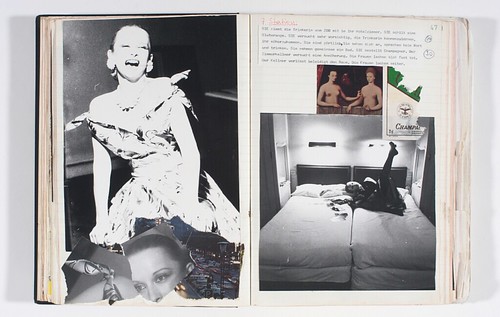

上圖為《美少年格雷與八卦新聞》劇照,下圖為「殖民歌劇」片段於2016年EVA International-Ireland Biennial of Contemporary Art展出 @Ulrike Öttinger

|

——既然講到拍攝場地,我對場景設計十分好奇,尤其是歌劇場景。

我剛剛說「柏林三部曲」都是在柏林拍攝,唯一的例外就是《美少年格雷與八卦新聞》的殖民歌劇場景,那是去加那利群島(Canary Islands)拍攝的4,我在島上至少待上兩個多月的時間,找了非常多地點,但後來考量器材與攝製團隊的移動困難,決定只待在其中一座島上,一座島就能找到所有我需要的元素。

至於歌劇的場景設計,我先從歌劇的舞台邊框著手起,作畫的靈感來自巴黎畫家古斯塔夫.莫羅(Gustave Moreau)的畫作。事實上,歌劇的劇情內容跟拍攝地點加那利群島是有關係的。早在哥倫布發現新大陸,開始剝削當地資源、財富、人力之前,他已先在加那利群島試水溫,佔領群島,把當地居民當作奴隸,並要脅他們受洗,這也是我為何會用很鮮明的紅色,讓黛芬・賽麗格在歌劇裡戴上紅色手套的原因。總之,我根據這段歷史來寫唱本(libretto),我也跟一位非常棒的作曲家彼爾.拉本(Peer Raben)合作音樂,但我得先說整個歌劇場景的編排與陳設靈感都是來自於委內瑞拉裔法國作曲家雷納多.韓(Reynaldo Hahn,1875-1947),他幫很多歌劇、戲劇作曲。我藉由雷納多.韓的音樂,來思考整個歌劇架構、場景,我再把這整個架構提供給彼爾.拉本,我們再一起挑選演唱者,特別挑出比較特別的聲音。歌劇角色和片中角色,裡/外皆鋪陳出類似權力結構,兩者呈現鏡像關係。鏡像很有意思,因為在歌劇段落裡這些角色同時又扮演「觀看者」的角色。

我希望能激進地更動主觀視角(POV),這能讓你反思過去與當下潛藏其中的權力結構,這也是我持續不斷在思考的問題。

——來聊聊選角,為何當初會想要找黛芬・賽麗格來演馬布斯博士夫人?

我想不到其他更好的人選了,聰慧又才華洋溢的演員。她也有演《Freak Orlando》,其中一個章節偏喜劇風格,她也詮釋得非常棒。她本身就是很獨特的存在,散發著無人能企及的魅力,同時她的表演又能構築出多種層次,將諷刺、嚴肅、深沉的情緒加以轉化後,自然流洩出來。

——是否也能談談薇露希卡.倫道夫(Veruschka von Lehndorff)?除了超模身份外,她在《春光乍現》(Blow-Up)中作為攝影機前被欲望的對象,深具識別度的形象令人印象深刻。我記得《Madame X: An Absolute Ruler》也有一個角色就叫「Blow Up」。

《Madame X: An Absolute Ruler》的情況是,我找了很多來自不同背景、個性形象迥異的女性,包括塔比.布魯門夏恩(Tabea Blumenschein)、伊凡.蕾娜(Yvonne Rainer),其中飾演「Blow Up」的是艾琳・列支敦斯登(Irene von Lichtenstein),來自瑞士的知名性工作者,她和很多藝術家合作過,我是透過華納.雪洛特認識她的。為何會取「Blow Up」這個名字呢?其實所有角色名都有特定含義,你可能對「Dr. Mabuse」有很強烈的感覺,「Orlando」、「Dorian Gray」都能帶給你一些既定印象或感覺,不只是名詞所延伸出來的背景意義,還有在你腦中所產生的聯想,而《美少年格雷與八卦新聞》試圖講述的主題,正是「格雷的鏡子」,不見得故事情節全然能對應到《格雷的畫像》,但至少部分的敘事結構有些關聯性。

飾演格雷的薇露希卡.倫道夫,和黛芬・賽麗格很不一樣,薇露希卡的肢體語言相當出色。她當時留著一頭很漂亮的長髮,我跟她說,假如你對我這部片有興趣,我認為你應該把頭髮剪掉,她就說:「你說得對,剪吧!」。她很喜歡演格雷這個角色,她的長相十分獨特,她的身體樣貌又很容易讓人誤以為是一位男性。我在1983年時,搬演艾爾弗雷德・耶利內克(Elfriede Jelinek)的戲劇作品《Clara S》,就看過她演男性角色,她在其中扮演知名義大利男詩人鄧南遮(Gabriele D’Annuzio),演得非常好5。很多時候我很喜歡把職業演員和素人混在一起演出,當然薇露希卡的情況又更加特殊,她所接觸過的領域非常廣泛,我跟她也算有多次合作,她也有演我另一部電影《Prater》(2007),無論在電影或戲劇領域,她的表現都十分出色。

——透過「格雷」所展現的性別展演,開展出截然不同的多元詮釋,有人說薇露希卡扮演的是Drag King,也有人把格雷看作男同志,和類似宦官角色的「Hollywood」一對,只是被媒體帝國「操弄、掰直」進入異性戀框架中,也有人直接把薇露希卡與塔比.布魯門夏恩(Tabea Blumenschein)之間的互動視為女女戀情,某些時候也讓我想起日本的寶塚歌劇團。

說到寶塚,我其實曾經向寶塚提議,邀請她們演出寶塚版的莎士比亞劇《皆大歡喜》(As You Like it),我覺得這齣劇由寶塚來演一定很棒,但是被對方拒絕了。我非常希望有機會能和寶塚合作莎士比亞劇。

格雷所帶出的性別展演確實有趣,如果說一個角色能帶出趣味性,並允許不同面向與詮釋並存,能在電影中實踐這點便是幸福。無論電影所呈現的是過去式、現在式,男人或女人,在性別、時間維度皆能大玩一場就再好不過了!

——與演員合作時,你會給予一些特定指令嗎?例如,在歌劇片段,薇露希卡的動作有點像玩具人。

首先你要能夠真正「看見」演員,看見他們在不同情境下的樣子,包括不表演時私下的樣子。能真正看見與認識一個演員絕對是很美好的事情,我和黛芬・賽麗格合作過三次,兩部長片和一部短片《Superbia—The Pride》。我和薇露希卡則合作過兩部片,一齣戲劇,還有一些小東西。塔比.布魯門夏恩(Tabea Blumenschein)6跟我則合作過非常多作品,她不是純然的演員,但她本身就是完美的存在,以她為中心,你能編排、打造出一個全新世界。

通常我會觀察演員在哪一些面向表現得還不錯,進而去推展其他展演形式,也會從他們已經擁有的才華、擅長之處著手,從這兩個角度出發,對方也會覺得演起來很自在、好玩。我實在不能同意有些導演會刻意製造出某種情境,來刺激、污辱、激怒演員,讓演員不得不做出一些反應,我不相信這一套,我認為那是一派胡言。

演員也必須理解自己只是在表演,當然有些情況可能會帶入一些自我認同和情緒,但你永遠是在表演,你不是這個人。我曾經讀到有演員會看著一個面具,看非常久的時間,再戴上面具,成為他人,這是極需高度專注力的過程,但你畢竟不是這個人,因為你還可以把面具拿下。

讓演員感受到尊重、自在是很重要的。創作者在試圖找尋創作途徑時,可能會碰上一些難題,這很正常,但我不認為你為了達成某種目的,你可以去摧毀一個人。拍攝現場存在著多種可能性,絕對不會只有一種途徑,有時正因為現場的重重限制與困難,讓你找到從未想像過的驚喜。

——鏡像的多元呈現、主觀視角、權力關係、自戀型人格這幾個元素在您的電影中串成一個連帶關係,而這部作品的靈感正來自於王爾德的《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray),最後我想問的問題是,為何會想要改編王爾德的小說?這本小說之於您的意義為何?

我16歲時讀到《格雷的畫像》,完全被內容震懾,也就一直留在我腦海中。我發現這本小說和「Dr. Mabuse」系列並置觀看時,兩者所產生的對話非常有趣。在我的電影裡,馬布斯博士夫人操弄格雷,但同時間格雷也在改變。鏡子呈現出鏡像,將現實一分為二,在我的電影中,角色之間呈現出一種鏡像關係,彼此相互映照。小說與電影之間的關係亦同,無論是結構或人物關係皆以鏡像相接。此外,還有一個層面是電影「Dr. Mabuse」系列、你心中的馬布斯博士形象與上述多重元素之間的關係。

我對於鏡子的意象感到十分著迷。當你靠近鏡子,你看見自己,鏡子又連結到死亡、蛻變、自戀的母題,這三個層次都能歸結到格雷身上。鏡子在《女酒鬼的肖像》中也不斷出現,破碎的鏡子與自我毀滅的連結,在文學和藝術領域上都是很強烈的意象。鏡子也是一個很好的媒介,能夠承載複雜的概念與情境轉換。

剛剛談到死亡,這跟《美少年格雷與八卦新聞》的多重結局亦有關係。三種結局是怎樣呢?第一種:當格雷不再有所用處,馬博士夫人馬上要置他於死地,第二種:他變成反叛人士,試圖殺害馬博士夫人。第三種是青出於藍,學生變得比老師更優秀。無論哪一種結局帶出什麼樣的死亡意象,對我來說這都是一種蛻變過程,如同《Madame X: An Absolute Ruler》裡的結局,根據類型框架,所有女人的確都死了,但同時她們也蛻變成另一種樣貌,踏上下一個旅途。死亡讓你從某個狀態走出來,死亡並非結束。

我非常期待台灣觀眾對於《美少年格雷與八卦新聞》的反應,謝謝。■