介於在家與解封之間:記疫情前後台灣影像展覽的「居家感」傾向

隨著台灣疫情三級警戒適度鬆綁,社會狀態逐步走向「微解封」,美術館與藝文空間也以預約制配套開放看展。在這個處在警戒與開放、解與不解的中介狀態,也與台灣在五月中旬疫情爆發前的情境有些似曾相識:當時還能自由地進出場館,但參觀人數明顯冷清,加上筆者所觀賞的幾檔展覽在展呈上都有一種「宛如在家」的氛圍,現在回想起來,就像是在進入警戒下居家生活變成常態的預言。

本文將從這種「宛如在家」看展的感知狀態出發,描述疫情時代裡的台灣影像展覽中,不管是作品或展場設計上的「居家感」傾向,並進一步連結台灣室內設計史與物質生活的大背景,思考這種「居家感」從何而來?

在正式進入展覽前,我們先從疫情下當代影像產製上的巨大轉變看起,駐英電影研究者陳斌全為文指出:英國在多次「居家(stay at home)」封閉措施下,BBC電視節目或是Netflix影音平台上能看見不少影視作品在形式上的轉變,許多作品在生產上因應防疫措施而改採遠距方式進行,網路和資訊網路平台,或是視訊會議軟體成為影音內容製作的工具之一。從製作技術演進觸動影像美學的創新,也因為框景侷限於室內空間,進而產生新的場面調度與電影語言實驗的可能。

隔離時代下,家屋裡的鬼魂徘徊

這個因疫情背景推進影像形式的轉變,在去年筆者對於鳳甲美術館國際錄像藝術展「阿尼瑪」策展人的訪談中,游崴與林怡華就曾表示在觀賞徵件時有許多「在家拍攝」的類型作品出現,近期南方影展更直接以「疫情一天」作為徵件競賽的命題。5月初,疫情解封前於台南海馬迴開幕的「疫態關係—後隔離時代的社交指南」,為一檔台灣與泰國在疫情情境的線下交流展1,當中一組錄像作品就體現了「居家」的影像形式:

《逃出吸血鬼城堡》(Exiting the Vampire Castle)為泰國藝術家阿努庫.丘伊蒙(Anukul Chueamon)疫情期間創作。全片建構在一個密閉的房間內,導演以自導自演方式演繹被鎖在城堡內的吸血鬼,場景內的家居物品連繫著自身私密的記憶。這種帶有幽閉恐懼症(Claustrophobia)的影像徵候,不免令人聯想到泰國君主制與軍政府獨裁統治下,箝制言論自由的政治隱喻。在影像方法與美學上能看見他與同輩泰國年輕導演Chulayarnon Siriphol幾個類似風格:長鏡頭、無台詞、霓虹燈成為裝置藝術思考等,並透過日常情境呈現方式,巧妙地解構了過去西方哥德文學與吸血鬼電影的傳統。

展場中的另一件錄像是台灣藝術家丁昶文的《白氏與鬼子》(Shiro and Oni Ko),是他於日本群馬縣藤岡市鬼石町的Shiro Oni Studio(白鬼工作室)駐村 時的2014年創作。鬼石町如許多日本鄉村因人口老化、青年外流,期望透過藝術創生地方,有趣的是白鬼工作室創始人是一群西方藝術家,他們以地方名中的「鬼」(Oni)幽默地戲稱自己的身份來歷。2

影片建構在小鎮中因地震引發火災而荒廢的無人旅店,並以不同的室內空景串接,攝影機著重在建築與物件的特寫,影像裡的一方和室呈現出「侘寂」美學裡的寂寥、無常與不完美。靜態畫面出現了縈繞在空間內的鏡面白光,如鬼影幢幢,畫外音傳來一對孤魂男女的對話,提到這些西方藝術家來到當地進行藝術創生所掀起的騷動,進而連結到橫濱黑船來航而開啟的明治維新,也從地震大火連結311事件引發的一連串災難,透過地方事件擴大至對於日本發展進程的辯詰,以及對於文明進步的反思。

迴返1970年代的居家生活:歐布澤宇宙中的《未來的衝擊》

「疫態關係」的兩件錄像都以家屋裡的鬼魂作為主題:前者讓居家隔離的日常幻化成吸血鬼寄居的古堡,後者則是廢棄旅社裡的日本幽魂看著在當地進行藝術創生的西方「洋鬼」。除了鬼魂作為主角外,「物件」在影像中也是重要的存在,跳脫人類中心(Anthropocentrism)的思維模式,也能在高雄市立美術館由方彥翔策展的「歐布澤宇宙」中看見。

展名「歐布澤」一詞來自「Object」(物體)之音譯,綜合策展論述與相關評論3提及:這個宇宙裡的影像所乘載的物件看似未關聯,卻形成一個「平」的世界,也像是一場事物的詩性聚會,又或者說影像本身就被視為一種「物」的存在。藝評也關注到展呈上完整使用了高美館104、105展間的挑高空間,猶如宇宙般的遼闊浩瀚,但筆者進一步關注到的是在巨型的白立方空間內,卻出現了沙發與袁廣鳴《預言》的餐桌裝置,呈現出居家的違和感。

沙發的配置為展出作品《未來的衝擊》的觀眾席,搭配影像中帶著科幻電影的語言,就如藝評人蔡佩桂形容:「有著受邀於低調奢華家庭影院或甚至私人高級俱樂部觀影的錯覺」。此作為藝術家蘇匯宇透過當代錄像迴返1970年美國未來學大師托弗勒(Alvin Toffler)所出版的同名鉅作,當時席捲全球的西方前衛思想,現在則以「摩登復古」的形式被視覺再現。

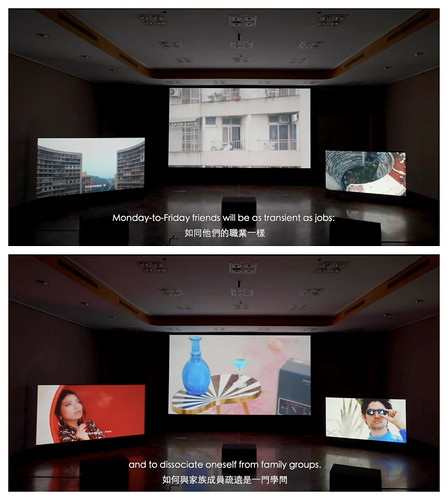

錄像開頭第一段「即將來臨」出現了一個白人先知的角色,旁白講述書中對於未來社會的情境想像,但以當代角度看來,這位先知更像是寄居台灣島上的西方幽魂,幽魂牽引的不僅是西方思潮對於臺灣的文明發展,更直接影響居家生活樣貌。《未來的衝擊》全片皆在高雄市拍攝,來到第二段「周一到周五的朋友與出租的人」,場景從前段興達電廠的奇觀跳接至左營海軍眷村改建的果貿社區。

從建築政策看起,果貿社區是70年代末期開始興建的集合式住宅,此類代表建物隱含著台灣自50年代以降國家公共建設政策深受美援影響的線索,政府有系統地推廣美式建築為示範住宅,並透過公共傳播灌輸民眾「理想家庭」的現代化生活樣貌4。1970年代後國民住宅政策進入「標準國宅」階段,由國家集中興建,納入銀行貸款體系與民間營造企業運作,臺灣住宅逐步走入工業生產化,以及商品化的路徑。5

理想樣品屋:室內設計與展覽居家感的連結

《未來的衝擊》第二段結尾處從外景走入內景,蘇匯宇透過電影美術與服裝設計的魔力,將演員建構在因1970年代嬉皮文化影響,進而創造出的雅痞生活場景中。從這個線索連結到台灣室內設計史一個重要的文化事件:1975年,台北房屋公司創辦人葉條輝興建投資「臺中東海花園別墅案」,邀請23位本土與海外歸國的室內設計師,以此為標的設計出23戶實品屋,命為「第一屆室內設計大展」。此活動建立了台灣室內設計專業門檻與體制建置,並催生了三位明星設計師,即梁敏川、譚國良與姚仁祿,後續北屋出版公司將展出彙編成《室內設計名家大展》一書,從中可以管窺當時的美學風格。6

事隔40年,臺北市立美術館做了一個極為經典的藝術與室內設計跨界實驗,由策展人秦雅君聯手設計師劉榮祿在125坪大的206室展間打造了一個名為「我在中山劉公館」的典藏品展覽。將家屋置入在美術館的白盒空間內,並創造出玄關、客廳、廚房、臥房等機能空間,展場宛如低調奢華風的豪宅精品屋,策展人像是住家主人,展出的典藏品成為現成的裝飾擺設,映照出她的品味與形象,也模糊了美術館的公共與住家私領域的界線。

另一個有趣的點在於,室內設計師劉榮祿來自美術系科班,還曾是藝術團體「後八」的成員,學生時期就活躍於藝術圈,畢業後選擇投身設計領域7。從他的經驗來看,展場設計與室內設計具有異曲同工之妙,這個面向也令筆者聯想到今年度國藝會策展人培力三個展覽共同的傾向:居家感的營造。

宛如在家的展場:2021年策展人培力三展

首先,鳳甲美術館的「是什麼使今天的影像如此不同,如此有魅力?」一展中,不管在展名或是主視覺都在與普普藝術經典作品——李查‧漢彌頓(Richard Hamilton)的《是什麼使今天的家庭如此不同,如此具有魅力?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?)進行跨時代的對話,這幅1956年完成的拼貼畫,如果從室內設計的角度看起,也反映出當時西方居家空間深受大眾流行文化的影響。

策展人陳韋綸在展場空間有意識進行連結,他提及:「利用居家空間與生活物件去做展場設計,除了希望能讓空間調性比較輕盈外,也想要讓觀眾在看作品的過程中去連結自己的生活經驗。」此展開幕當天就遇到三級警戒政策,但策展人在疫情期間透過展場影像與口述導覽,讓觀眾在家也能像來過展覽。另外,在7月初藝術家座談的直播中,策展人更直接以像客廳一隅的展場作為場景,對照著藝術家們的房間背景,這樣在家視訊進行講座的情境,也成為疫情期間藝文工作者的日常。

今年度另外兩檔策展人培力「家物事」、「特別容器」幸運地剛好在疫情爆發前閉幕,分別由鄒婷與齊簡策展,同檔期於台灣藝術大學的有章藝術博物館展出。從展名的「家」與「容器」都對應到有章博物館藝術聚落的空間屬性,舊有的教師閒置眷舍被打造成白盒子展場,看展就像穿梭在不同的家屋之間。鄒婷將「策展情境」(Curatorial situation)視為一種「待客之道」(Hospitality),特別將藝術空間打造成「客/展廳」;齊簡則有意將有章具有美術館/家屋這樣的空間曖昧性,透過藝術的特殊性創造一個可以擴展領域的「虛空間」。

兩展中有兩件作品值得提出來進行對話:分別是「家物事」裡由吳思嶔、劉玗共同創作的《餵食秀》,以及「特別容器」裡齊簡身兼藝術家的作品《樣品屋計畫》。前者將作品打造成一個接受社會化之前的避難所,或是超脫現實的異托邦;後者則以樣品屋這個建商以同比例模型,展示其建物面向美好未來的概念之特點,企圖標定出展場/非展場並置的意義。兩個作品皆完整使用家屋展間的格局,同樣以去人類中心的觀點,讓觀眾與影像中的虛像動物和展場內的活體動物人獸同籠,使觀者有意識地發覺自身的動物性,挑釁地創造了一個反身性思考的密閉空間。

樣品屋裡的鴿子:白盒子內的理想與居住問題裡的奇葩裝潢

「一坪半的套房 容不下大夢想

像一隻籠裡的鴿子 拍打著翅膀」——盧廣仲〈一坪半〉

齊簡《樣品屋計畫》將自己的寵物鴿擺置在一個「實體屋內的樣品屋」,也透過展間原有的傢俱對照展品物件,同樣模糊公共與私領域的界線。疫情前夕,在展場與那隻困在樣品屋內的鴿子相遇,像是預言著在警戒下必須於封閉室內自主隔離卻響往自由的你我。但另一個深層的意義在於策展論述裡提到的:特別容器也指稱一個政治地理學概念——「領地」(Territory)的概念,並以動物佔「地盤」的行為為例,就像是人對空間權屬的聲明,其存在於不同主體的實力變化消長的關係中。

從展間抽離,回到現實,這一方方帶有居家感的展間,就像是青年藝術家們在現實的居住市場敵不過大人們後的避難所、異托邦或唯一可以掌握的「領地」與「地盤」。藝術家、設計師與策展人以藝術創作之名義,進入到理想的白盒子空間,打造一個個彷如居家的場域,從豪宅劉公館到培力展覽中的密閉房間,從北美館的125坪到有章藝術聚落的10坪大,空間幅度的差距也同樣體現在風格上,能看見當代青年世代走向更為輕盈簡易的展場部署。

當藝術家努力在一方展場內創造居家感的展覽經驗同時,臉書專頁「奇葩裝潢分享中心」則將台灣租屋市場的現況轉為社群媒體上的奇觀影像,在苦中作樂間看見青年的囚租問題8,對比建商樣品屋或是美術館展間的理想美好,不禁想問:「是什麼使今天的居住空間如此不同,如此具有(奇葩的)魅力?」■