【圓桌】燃火時刻:那些映照歷史的香港電影

編按:香港電影界在今年三月可說是多事之秋。既關於經濟,也關於政治。香港電影院線龍頭UA,在疫情衝擊下宣布結業;本土香港電影的指標發行商高先電影跨足戲院,以《理大圍城》——即將在台灣國際紀錄片影展(TIDF)作為開幕片放映——作為開張初期強打,卻遭建制派攻擊,商映之路艱鉅;「香港電影已死」的激烈爭論,也在此時甚囂塵上。

本期《放映週報》特別轉載了《FA電影欣賞》185期中的這篇圓桌討論。由三位台灣加一位香港,共四位影評朋友們,在去年港版國安法頒布後、香港電影界表達自由收緊的當下,以歲數相近卻各自擁有的不同距離與角度,去回望這樣一處坐落在冷戰邊緣、中與英、東與西、舊與新之間的蕞爾之地,又能在世界電影史上以「盡皆過火,盡是癲狂」獨特魅力抓住影迷眼球的電影生產大宗,所持續映照出的不同歷史階段下的豐富香港樣貌。

從六七暴動、八九民運、九七回歸,到近日社會變化。香港歷史流長,脈動滲入當代電影作品。在動盪時局,我們邀請圓桌小組的影評朋友,Pony、橘貓與桑妮,還有香港影評子雲,以多元觀點,共同回顧映照歷史的香港電影。

Pony/影展游牧者、第三屆金馬影展亞洲電影觀察團成員

橘貓 /文字工作者、第二屆金馬影展亞洲電影觀察團成員

桑妮 /很窮的影迷、第五屆金馬影展亞洲電影觀察團成員

子雲 /記者、第五屆金馬影展亞洲電影觀察團成員

橘貓:各位好,很高興又找到大家一起聊電影。香港電影如何映照香港本地歷史?這個題目顯然是很大的,在當今時局來談這個話題,又顯得格外沉重。

以我來說,個人成長離不開第四台播映的港片。不論是八〇年代的商業院線、香港新浪潮作者徐克、許鞍華、譚家明等人,或之後揚名的王家衛、杜琪峯等等,對我成為一個「影迷」的養成都影響深遠,但相較起我,相信各位對香港電影都有更深入的認識。

這次,除了能向Pony、桑妮請益對香港電影的理解,也很高興有來自香港的朋友子雲,可以從不同角度為我們提供觀點。切入正題之前,想先請大家簡要聊聊,對香港電影的直覺印象是甚麼?

子雲:我最初對香港電影的印象是相當娛樂化的,一定有很豐富的情節,人物性格很極端的,像是極端的滑頭,或是極端的重情義。沒有進電影院之前,都是透過電視機看重播的電影。那些重播的電影,像新年有賀歲喜劇片如《家有囍事》(1992),假期總會放映周星馳電影,或者是一些未必很有名的電影(都是些恐怖片如錢文錡的數字系列、動作片、黑幫片),其動作場面、笑料編排都是連珠炮發,讓一家人看得很開心。我成長時香港電影業沒以前那麼賣座,後來大學唸「香港電影與社會」這門課,才知道那些很極端的特質,叫「盡皆過火,盡是癲狂」。再研究下去,才發現那種極端,和香港電影人本身的性格,一種力求表現、外露的執著有共通之處。

Pony:跟橘貓一樣,時常在電影台徘徊,汲取許多香港電影的養分。也如子雲所說,身邊親友對香港電影印象不乏都以賀歲喜劇居多,周星馳、成龍等人主演的電影皆是闔家朗朗上口的電影。但我對香港電影的印象,除了八〇年代的工業黃金歲月,反而看見香港電影如何處理大場面調度,像是杜琪峯與韋家輝的銀河映像,和陳木勝、林嶺東、林超賢等導演,皆拍出一部又一部精采的警匪動作電影。

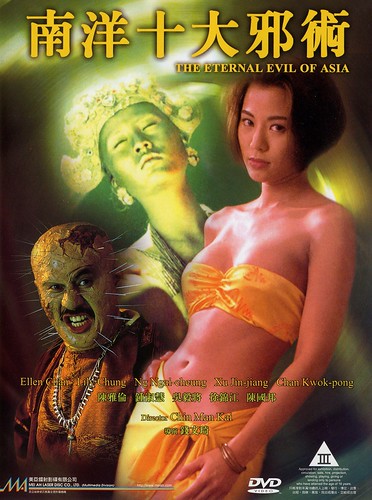

桑妮:同樣是少時在電影台擷取養分,雖然對黑幫警匪、周星馳都是熟悉的,但至今讓我夢迴的港片體驗卻是半夜一個人蹲在黑漆漆的房間裡看那些恐怖片,以及電視打碼或黃金時段不放的三級片,而這些片很不湊巧地,不少亦是前面子雲提到的錢文綺,以及馬偉豪、葉偉民、李柏齡、夏秀軒這些人拍的;其實,若不刻意從倫理角度放大這些電影的獵奇特質,而是比較平實地看待,它們博取觀眾注意力的本色並不會與一般影迷較孰悉的邵氏或後來的銀河映像相去太遠。所謂過火癲狂,無論是走前街或後巷,總歸是一路。

橘貓:第一眼先被「去到盡」的極端抓走注意力,好像是大家對香港電影的共同印象。往下談歷史,在我印象中,1967年左派暴動、1971年麥理浩就任港督後的一連串治理整肅,都是香港電影常回顧的時代痕跡。好比徐克在早期作品《第一類型危險》(1980)尾端剪入六七影像,可能讓不熟悉香港歷史的觀眾,也都在結局感受到那股不安的躁動氛圍。各位的回溯又會從哪些作品、何處開始?

子雲:一直都有研究會把香港電影放置到冷戰脈絡去判斷。香港電影在二戰之後,粵語片、國語片是兩大主流,也因為賣埠需要,出現星馬觀眾群受落的潮語片、廈語片等。然而直到六十年代,香港電影才開始有一種以本土主導的維度,雖然粵語片大抵到六十年代中已然衰退(陳寶珠、蕭芳芳是最後生產出來的兩大明星),卻也留下出色的作者導演龍剛、楚原承接,為七十年代的粵語片重振作準備。

六七暴動是一場令戰後香港社會陷入震盪,同時夾雜著戰後嬰兒潮成為青年世代的憤怒的事件,雖然六七暴動本質離不開中共動員港澳統戰系統的操作。或者我可以講多一件事:發生在1966年的九龍暴動,以及反對天星碼頭加價的抗議,在香港作家黃碧雲在《盧麒之死》書寫的社運青年盧麒和蘇守忠,那些人、事,都表露出香港社會自戰後復興,卻來到了一個逼使政府不得不停下來,檢視社會矛盾的關口。

香港電影怎樣去反映那個燃眉時刻?粵語片自五十年代飛躍成長,曾經有如「中聯」電影人以創作表達對香港作為一個具人文關懷精神、同情左翼平等思想的社會的願景。左派電影公司「長城、鳳凰、新聯」亦在六七暴動前,佔有一定的市場。國語片如邵氏,則著力古裝片、黃梅調電影建構「傳統中國」,召喚離散東南亞的華人。倒是電懋力陳中國(在台灣)的現代性,有趣的是,當中一些電影的場景及情節,展現了香港戰後的社會圖景。像《太太萬歲》(1968),都可以見到中上環等地的風景(男女主角穿過當時新落成的中環愛丁堡廣場停車場)。而香港在左右政治意識角力下,意外地成為兼濟各方話語的場域,香港社會也一直在開放與傳統間拉扯。

然而十年河東,十年河西,六十年代香港城市急速發展,社會矛盾激化,中聯的良好願景落了空,電懋隨老闆陸運濤意外身亡而中衰,粵語片的後來者如光藝電影公司,捧紅了謝賢、嘉玲、南紅等新一代演員,同時劇情取材也更貼地氣,如《難兄難弟》(1960)已探討到青年人做生意,同撈同煲(一起打拼),為求「發達」的意識。

六七暴動所引起的躁動時代,反而在邵氏的一些作品隱約地透露出來。張徹的《獨臂刀》(1967)就是一部憤怒的電影。一個年輕人學藝波折重重,含冤受苦,到最後其苦難的出路是,悟出獨臂刀法,不依循傳統也摒棄離經叛道的奇形怪招,成功爭取到自己的公義,無形中傳達了嬰兒潮一代對社會不公的憤怒。

橘貓:感謝子雲的梳理。剛剛子雲提到六〇年代之於香港社會的長遠影響,往後的香港電影印象似乎要處理更多來自中國的文化衝擊,八〇年代的恐共情緒,反映在該時期的諸多作品,印象周潤發、張艾嘉主演的《吉星拱照》(1990)雖是賀歲喜劇,但就不避諱拿基本法、移民情緒開玩笑。再往後,則有回歸前後無止盡的身分探問。

香港導演舒琪執導的紀錄片《沒有太陽的日子》(1990),是純以香港人身分,試圖回應中國六四天安門事件,從身在現場的參與者,一路訪問到自己的家庭成員,情感真切。身為台灣觀眾,常覺得香港電影對於「我是誰?」的疑惑震撼人心。Pony與桑妮,以非本地人的角度又會怎麼看?

Pony:作為一個香港電影研究者,「身份」於我而言一直是個兩難的問題,我們既無法身處九七回歸前的時代,也只能以台灣的視角去關切香港的變化;但也因香港電影的爬梳,每一次從影像中,都能感受到創作者想藉影像宣洩的情緒,觀者也能從中撿拾香港歷史的碎片。

論香港歷史,最為人所知的必然是英屬殖民地的香港,於1997年正式回歸中華人民共和國,成為特別行政區。九七也成為一個對香港特別重要的分水嶺,如《皇家香港警察的最後一夜》之〈一體兩旗〉(1999)對身份認同的闡述,一過7月1日後即主權轉移、國旗轉換,「身份」上究竟是英國人還是中國人?是二元的選邊站,或是近年本土論下的「香港人」,已成為身份的主體?

香港和香港人,一路走來的歷史都於夾縫中生存,始終是政權統治下的一塊屬地。然而九七僅是回歸的時間點,陣痛的產生就得往前追溯至1984年中英聯合聲明的簽署,這段稱之為「過渡陣痛期」的13年,期間更發生1989年的六四天安門事件,讓香港人面對回歸失去信心,諸多電影也藉由不同類型題材抒發情感。

如麥當傑的《省港旗兵4之地下通道》(1990)以1989年至1997年長達八年,接送民運人士來港的「黃雀行動」為背景,在動作電影之皮下一展爭取「民主自由」的決心;張堅庭的《表姐,你好嘢》(1990)搶先預示中港結合後的文化磨合,高牆內外不同的風俗與價值觀,以喜劇揶揄回歸後的日常;或韋家輝的《一個字頭的誕生》(1997)以抉擇下呈現截然不同的兩段故事,探問香港日後命運該何去何從。面對過渡期前路不明的未來,創作者將對身份的徬徨注入故事寓言中,清晰感受到回歸前對「我是誰?」的認同震盪。

桑妮:我從未實際涉足香港本土,因此對香港的認識,依舊來自周邊觸手可及的文史、通俗娛樂以及日常交際。我的拙見是,要討論香港電影的特殊性,除了子雲提到冷戰史下的國際政經局勢(尤其是共產世界與資本主義國家在全球大大小小的碰撞,以及更廣義上的左右之爭),以及Pony所言的身分焦慮,尚有一個重要的脈絡是舊華人世界觀的重組與裂解。

在清朝帝制已成歷史幽靈後,這個狀態便於民國建立前後延展至今仍未停滯。現代流行港片常提的幫派跨界之爭,像《黑社會》(2005)中的洪門、《省港旗兵》(1984)與《旺角黑夜》(2004)中的「大圈仔」和外來殺手,或群眾騷亂,或金錢與人情間的拔河遊戲,或者旺角等地的龍蛇混雜社會現象,不僅早有龍剛的電影如《飛女正傳》(1969)、《應召女郎》(1973)或張徹的《憤怒青年》(1973)、桂治洪的《成記茶樓》(1974)觸及,我想看到龍剛改編自卡繆《瘟疫》一書的《昨天今天明天》(1970),應該很難不去感嘆何以港片工作者對社會敏銳至斯,可像預言家一樣將過去與未來(2003年的SARS)橋接?

這之中淵遠流長的歷史命運,甚至可通聯到第一代接觸現代世界的那批華人身上(如孫中山的興中會,當年便以香港為基地)。香港電影衝勁十足的表現力之所以總能勾起遠近各方的憂患與喜樂,自另一個角度視之,未嘗不是因為香港的方方面面,都像「華人」這意義今日益發模糊難定的想像體,對外在的全球變化最敏感的第一線。

不光港人透過港片演練著他們對自己命運的認識,台灣人或諸多海外僑民未嘗不是透過港片在代言或先讀自身的可能性。尤其,在中國共產政權站上世界舞台後,與之比鄰的香港更像各方勢力交互試探的關口。前面橘貓提到的《沒有太陽的日子》,便可見在六四學運的衝擊以及九七將至前,港人藝文份子離危境地表只剩數公分的焦慮。

但紀實作品外,亦不可不提,港影新浪潮時徐克的《第一類型危險》,這類以虛構探向社會幽暗面的憤怒之作。此片演青少年玩火自焚,將惡作劇擴大成社會恐怖並引入外境勢力騷亂,在八〇年代出現時不只可用來談香港的六七暴動,甚至可將徐克的怒火延伸向冷戰時全球騷亂的新一代,讓我想到他方的社會運動,如美國曾經的反文化運動下,便誕生了諸多類似的虛無作品,對上一代的不作為充滿怨憤與負面的報復心。

橘貓:大家前面已經多有提及,九七是之於香港電影,甚至整體社會文化轉變的重大分野。談論九七,乃至之後數年的社會發展,應是無法迴避的重要標的,往後的香港電影想必也會繼續談下去。在這個重要的命題底下,大家是否各有支持一些作品,認為他們的角度銳利、創見獨到?

子雲:九七之後,我無疑最支持杜琪峯的《黑社會》及續集《黑社會以和為貴》(2006)。黑社會是根植香港的存在,有過很多人的處理,卻只有杜琪峯成功地挑出黑社會的根源:華人結社,再結合到香港從英國殖民過渡到中國的事實。黑社會的傳統受到其根源的挑戰,而與其說是挑戰,倒不如說是其根源(黑社會根植的中國道統)對其百年轉化而成的建制,一次全面吞噬。公安廳長一句「謝謝合作」,點出香港回歸中國之後,半分不由人的終極尷尬(又致命)境地。《黑社會》已然洗去「後九七香港電影」的離愁別緒,杜琪峯直接點出中港關係的要害。

而陳果的「九七三部曲」裡,我最喜歡《香港製造》(1997),這部作曲以過期菲林拍攝,九七前後中秋、阿萍、阿珊等青少年彷彿活在過期菲林裡,與香港同樣無始無終,一段沒有出路的黯淡時空。

Pony:比起九七前後急於爆發的不安,借用角色人名、拼貼歷史錄像,赤裸且明顯地將故事指涉真實事件,直指對回歸的不信任感。九七後幾年的香港電影,雖然主旨上仍離不開對前途的探索,但當回歸事實已成定局,昔日一股作氣要推翻政權的怒火,似乎吞了回去,但並不是退縮,反而讓香港進入一種沉澱期。2003年,不僅SARS重創香港經濟、香港基本法第二十三條頒布,CEPA的簽署,讓電影工業逐漸面向中國市場。此時的香港電影又該如何換湯不換藥,在這個「五十年不變」的緊箍咒中,另尋一條創作的出路。

當王家衛以文藝片之姿揭示香港焦慮困局,《春光乍洩》(1997)中的「從頭來過」、總是錯身不對頭的《花樣年華》(2000)或搭上《2046》(2004)的列車即可找回記憶的傳說;劉偉強和麥兆輝的《無間道》(2002)系列,警察與臥底的好壞之別,形同香港人對身份的搖擺不定,抑或雲翔在《永久居留》(2009)將愛的禁錮一路延伸至2047年。

除了國族論述,創作者更多時間將題材著眼生活角落,如彭浩翔的《維多利亞壹號》(2010)呈現香港樓價飆升的現狀、杜琪峯的《奪命金》(2011)聚焦經濟水平高漲的香港人生活;同時間,不少社會運動依舊繼續發聲,林森的《人在皇后》(2007)關心保衛皇后碼頭事件、黃進的《三月六日》(2011)以反財政預算大遊行為出發、盧鎮業則於《那年春夏.之後》(2011)記錄參與社運的手足們,方方面面都見得香港電影持續對社會的關心。

桑妮:如同子雲,陳果的九七三部曲對我而言亦是逃脫不了的作品。陳果的一大長處是對香港市井氛圍的拿捏。《香港製造》的好看之處,便是陳果用過期菲林記錄下的不僅年少男女的鬱結、慾望與生死,更是製造這一切的世界本身。他的這分長才,在第二部曲《去年煙花特別多》(1998)亦有精彩發揮。若阿秋等人是被倏忽幻變的香港給一夕逼著成人,何華超飾演的老兵吳家賢卻是與成長的機緣錯期太久,成了過期大人。家賢的晃蕩遊歷,亦恍若是陳果對九七前後香港市井風貌與人情的一次解剖,闡述著對於一個城市印象的失卻與補正,之中串連的身分迷惘,又像預言了千禧年後港產類型片中警賊身分糾纏的劇情套路。

這類類型電影,除了杜琪峯的《黑社會》與其續集的精采表現,亦有爾冬陞的佳作《旺角黑夜》。坦白說,我認為《旺角黑夜》的價值是被低估的;爾冬陞有太強的說教慾望,執行亦不若杜琪峯可觀,但《旺角黑夜》實際上如同《黑社會》,都將香港的本質與華人移民結社中的聚散悲歡給勾連一塊,只不過《黑社會》是藉此點破中港關係實是中國掣肘香港,《旺角黑夜》卻是講述舊世界觀瓦解後,持華人身分者背負著的流離宿命與互不理解。

橘貓:最後,香港電影持續書寫、紀錄歷史,對社會的回應能力也是驚人的。Pony前面已有提到幾部社運電影,研究香港電影的權威學者鮑德威爾(David Bordwell)在2018年增修《香港電影王國》一書中,亦特別關注近年香港社運電影的活力。這似乎是2014年雨傘運動往後掀起的新潮,也是還沒有定論的進行式,今天的討論獲益良多,最後想請子雲為我們做個總結。

子雲:對我來說,愈近身的香港電影,愈是苦痛。不像我們一直上述的歷史,2014年後的香港,有我以及各位在不同程度上見證、參與的。與其說是潮流,倒不如說香港人現在視港產片,作為一種說出自身故事、苦難的方法。香港的故事,要有人說下去,所以黃進拍《一念無明》(2016)之前,有示威者與警察對質的《三月六日》;陳梓桓的《亂世備忘》(2015)、林子穎的《未竟之路》(2016),以及反修例紀錄片《理大圍城》(2020)、《佔領立法會》(2020),甚至是愛情片《幻愛》(2019),無不記下香港人在不同社會運動裡連結起來的苦痛。香港變了樣,香港電影所載的歷史,總會在場。

Pony:光復香港,時代革命。■